Приборам времени во время войны придается особое значение. Сверка часов — важный элемент подготовки и проведения военных операций. Рассинхронизация может привести к большим потерям личного состава и техники.

Если вы смотрели фильм «Торпедоносцы», наверняка вспомните сцену с построением полка. Один из офицеров не успевает встать в строй, и генерал выговаривает ему: «Вы опоздали на полторы минуты!» Летчик ссылается на часы, на что получает приказ выбросить их. Позже выясняется, что часы барахлят у самого генерала…

Во время войны любые приборы времени становились оружием, ведь без точных часов и их сверки нельзя начать совместные действия воинских подразделений, а слова «сверим часы» обязательно предваряли военные операции. Наручные часы выдавали командирам всех родов войск. Часы использовали танкисты, моряки, летчики, пехота, партизаны… Без приборов времени не обходилось и железнодорожное сообщение, роль которого во время Великой Отечественной войны была огромной.

Первые часовые заводы

Советская часовая промышленность и начиналась с задачи обеспечения часами Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и сотрудников Наркомата путей сообщения. 20 декабря 1927 года Совет труда и обороны принял постановление «Об организации в СССР производства часов», положившее начало советской часовой индустрии.

В 1929–1931 годах в Москве были построены и заработали два государственных часовых завода — 1ГЧЗ и 2ГЧЗ. И уже в 1932 году производство часов в СССР составило 3,56 миллиона единиц.

Особое внимание в те годы уделялось производству авиационных часов — хронофляйтов. 23 сентября 1934 года правительство выпустило специальное постановление №2227, в котором предписывалось организовать производство хронофляйтов на Первом Государственном часовом заводе и выделить для этой цели 7 тысяч рублей.

В Политехническом музее хранится упрощённая версия таких часов — без верхнего циферблата «время полета». В приборе объединены три устройства: часы для отсчета текущего времени, секундомер для замера и отсчёта коротких промежутков времени и электрообогреватель для нормальной работы прибора при температуре ниже −25 градусов Цельсия.

Командирам Красной армии необходимы были наручные или карманные часы, специально изготовленные с учётом армейской специфики. Эти часы должны быть достаточно точными и надёжными, способными выдавать сведения о времени не только днём, но и ночью, работать в широком диапазоне температур, с большим запасом хода. Впоследствии подобные часы стали называть командирскими. На Первом Государственном часовом заводе (1ГЧЗ) стали производить специально для Красной армии мужские наручные часы на 7 камнях, в которых использовали механизм карманных часов «Тип 1» калибра 43 мм. К 1940 году командирские часы производства 1ГЧЗ стали штатной принадлежностью офицеров Красной армии.

Накануне войны 1ГЧЗ приступил к разработке наручных часов с более совершенным механизмом, на 16 камнях. Эти достаточно крупные часы понравились военным. Один экземпляр таких часов прямоугольной формы, в народе прозванных «кирпичом», хранится в Политехническом музее.

В эвакуации

Так как значение производства часов для нужд фронта было чрезвычайно велико, в первые же месяцы Великой Отечественной войны руководители Советского Союза перевели часовые заводы в ведение Народного комиссариата миномётного вооружения СССР (НКМВ). Московские часовые заводы были эвакуированы в более безопасные города — Златоуст (1ГЧЗ) и Чистополь (2ГЧЗ). На Златоустовском часовом заводе выпускали авиационные часы типов АЧХ и АВРМ, танковые часы, морские хронометры и палубные часы.

На базе эвакуированного оборудования 2ГЧЗ в Чистополе завод наладил изготовление гранат и деталей для прицелов. Часть Второго Государственного часового завода, оставшаяся в Москве, с началом войны перестроилась на выпуск продукции для фронта, а в 1942 году завод получил задание на освоение механической дистанционной трубки к взрывателю не мгновенного действия (для зенитных снарядов). При выстреле часовой механизм начинал работать, и через «установленное время» снаряд взрывался.

Подобные взрыватели разрабатывались в МВТУ имени Н.Э. Баумана и передавались в серийное производство на заводы, в том числе и на 2ГЧЗ. Одна из юных работниц завода тех лет М. Иванова вспоминала: «На завод мы пришли в возрасте 14–15 лет. Это ещё не юноши и девушки, это подростки, дети, и эти дети работали наравне со взрослыми, мы по несколько дней не выходили из цехов; бригада наша была комсомольско-молодёжной, и собирали мы головки для минных взрывателей».

В Политехническом музее хранятся подобные взрыватели различных типов в «учебном» исполнении. Эти взрыватели были препарированы, чтобы был виден часовой механизм, и использовались для обучения студентов кафедры приборов времени МВТУ.

Часы как награда

В годы Великой Отечественной войны и последующий период, вплоть до настоящего времени, часы — не только оружие, но и награда. В собрании Политехнического музея представлены часы типа «кирпич», собранные в январе 1941-го, а в 1942-м подаренные старшине И.Я. Серёгину, защитнику Москвы, с дарственной надписью: «От Военного Совета Московского фронта П.В.О. за доблесть и отвагу ст. Серёгину И.Я. 1942 г.» Механизм часов был изготовлен на 1ГЧЗ и вставлен в корпус в Тресте местной промышленности Железнодорожного района Москвы.

В 1945 году 1ГЧЗ разработал новый тип наручных часов — К‑26, и в 1946-м была изготовлена первая партия, получившая точное и оправданное название «Победа». А механизм для «Победы» в переломном 1943 году разработал Третий Государственный часовой завод в Пензе.

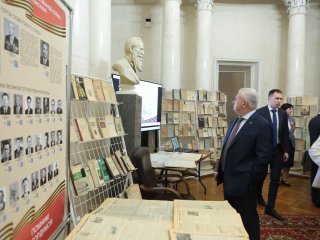

И конечно, часы вручались ветеранам войны на юбилеи Великой Победы. Так, в часовой коллекции Политехнического музея хранятся часы «Полёт» и «Слава», выпущенные к 50-летию Победы на Первом и Втором Московских часовых заводах.

Старший научный сотрудник Политехнического музея Татьяна Фокина

Фото на превью: jcomp / фотобанк Freepik