XI Международная конференция «Суперкомпьютерные дни в России» проходит в Московском государственном университете 29–30 сентября. Темы для обсуждения разнообразны: суперкомпьютерные технологии, искусственный интеллект и машинное обучение, большие данные, квантовые вычисления и многое другое. Круг участников тоже очень широк: ученые, предприниматели, государственные деятели, преподаватели и студенты — каждый может найти интересную тему для дискуссий и размышлений. Событие проводится в рамках одноименного конгресса.

«Сейчас <…> с точки зрения вычислительной парадигмы происходят очень интересные процессы. Есть <…> суперкомпьютерное математическое моделирование, есть анализ больших данных, есть технологии искусственного интеллекта. Все эти области базируются на суперкомпьютерных технологиях и прекрасно дополняют друг друга. Выделять из них какую-то одну, наверное, было бы неправильно, потому что <…> в каждой есть невероятно интересные вопросы, ответы на которые хочется поискать», — сказал директор Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ, директор филиала МГУ в Сарове, член-корреспондент РАН Владимир Валентинович Воеводин, возглавляющий программный и организационный комитеты конференции.

Директор Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ, директор филиала МГУ в Сарове, член-корреспондент РАН Владимир Валентинович Воеводин.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

«Суперкомпьютерные дни» стартовали с двух пленарных секций. Ученые и представители технологических компаний рассказали о разных направлениях работы в сфере суперкомпьютеров и ИИ.

Одно из применений высокопроизводительных вычислений и, в частности, суперкомпьютерного моделирования — разработка высокотехнологичных изделий, например, в машиностроении. Об актуальных задачах в этой области рассказал заместитель начальника математического отделения Института теоретической и математической физики РФЯЦ — ВНИИЭФ Андрей Николаевич Гребенников, подготовивший выступление вместе с заместителем директора РФЯЦ — ВНИИЭФ членом-корреспондентом РАН Рашитом Мирзагалиевичем Шагалиевым. А.Н. Гребенников отметил, что сегодня сложные технологии не всегда удобно испытывать экспериментально. Например, если речь идет о ядерном реакторе, можно провести стендовые испытания, но это все равно не даст полного представления о поведении разработки в реальных условиях. При этом требования к качеству сложной техники становятся жестче, а сроки создания сокращаются. Помочь в решении этих задач должны мощные вычислительные технологии.

Конференция ежегодно объединяет широкий круг участников: ученых, предпринимателей, государственных деятелей, преподавателей, студентов.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

«Сейчас мы находимся на этапе <…> технологического скачка, когда мы переходим от традиционного компьютерного моделирования <…> к цифровым испытаниям систем и изделий. И здесь ключевая задача — обеспечение технологической независимости Российской Федерации в области высокопроизводительных вычислений и инженерного анализа», — подчеркнул А.Н. Гребенников. Успех такого «перехода» складывается из решения множества задач, включая создание программного и аппаратного обеспечения, подготовку кадров с «затачиванием» под отечественные системы, разработку регулирующих документов. Ученый обратил внимание на важную проблему: нужно создавать специализированные общедоступные базы данных для разработчиков технологий компьютерного моделирования.

Заместитель директора Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы Антон Вячеславович Владимирский.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

А.Н. Гребенников представил технологии РФЯЦ — ВНИИЭФ, связанные с цифровыми испытаниями и высокопроизводительными вычислениями. Пример — платформа «Логос», на базе которой создаются программные пакеты для разных задач в области компьютерного моделирования: например, для оптимизации облика космического аппарата и виртуальных огневых испытаний двигателя. Сегодня ее уже используют около 300 организаций. А сейчас в центре ведется работа над новым классом суперкомпьютеров —фотонными вычислительными системами.

Опытом использования ИИ в здравоохранении поделился доктор медицинских наук Антон Вячеславович Владимирский, заместитель директора Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы. Он рассказал о стартовавшем в 2020 г. уникальном столичном эксперименте по применению нейросетей для выявления различных заболеваний — от пневмонии и остеопороза до инсульта и рака легкого — по изображениям, полученным с помощью аппаратов лучевой диагностики.

Гости конференции.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

«Это многоцентровое, проспективное клиническое исследование безопасности, качества, применимости технологии компьютерного зрения, искусственного интеллекта в лучевой диагностике. Мы должны были, с одной стороны, получить объективные знания о том, как работают (и не работают) технологии, и, с другой стороны, обеспечить их развитие и создание инструментов для врачей на основе этих технологий. <…> Сейчас <…> в Российской Федерации уже зарегистрированы более 40 медицинских изделий с искусственным интеллектом, из них 50% предназначены для лучевой диагностики, и 70% от этой доли — “выходцы” из московского эксперимента», — поделился А.В. Владимирский. Яркий пример внедрения ИИ в практической медицине в России — появление услуги двойного просмотра результатов маммографии (врачом и нейросетью). А.В. Владимирский добавил, что одна из перспективных областей применения ИИ в медицине — флюорография. Так как это обследование в основном проходят здоровые люди, нейросеть могла бы отсеивать изображения, соответствующие норме, и оставлять на рассмотрение врача только подозрительные результаты, что позволило бы снизить нагрузку на специалистов.

Чэнкунь У (Chengkun Wu), ассоциированный профессор из китайского Оборонного научно-технического университета.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

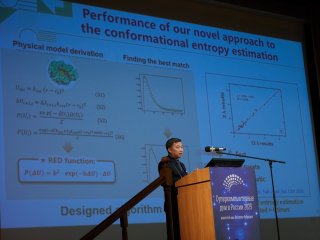

Применению высоких технологий в медицине был посвящен еще один доклад. Приглашенный докладчик, ассоциированный профессор из китайского Оборонного научно-технического университета Чэнкунь У (Chengkun Wu) рассказал об использовании суперкомпьютерных вычислений для разработки лекарств. Ученый отметил, что пока препараты против быстро мутирующих вирусов создаются недостаточно оперативно. Помочь в решении этой проблемы могут высокопроизводительные вычисления. Исследователь представил результаты исследования по подбору эффективных лекарств от COVID-19 с помощью суперкомпьютера «Тяньхэ»: вычислительная машина помогла ученым обнаружить новый потенциальный препарат против вируса.

«Развивающийся сейчас искусственный интеллект в большей степени оперирует знаниями, превращенными в <…> некую несемантическую структуру, потерявшую большое количество важных связей. Поэтому работа с такими знаниями сильно оторвана от того, <…> как знания воспринимаются человеком. ИИ, не обладающий способностью восстанавливать первичные знания, заложенные в него, страдает большим количеством недостатков <…>. Одно из перспективных направлений развития искусственного интеллекта — это использование семантических сетей, графов знаний и моделей, основанных на связанной семантике тех понятий, которые в него были заложены», — отметил профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана Алексей Юрьевич Попов. Для работы с графовыми структурами нужно особое аппаратное обеспечение, и именно этим занимается команда исследователя: под его руководством в университете специально для таких задач создан вычислительный комплекс «Тераграф». Его ресурсы используют и студенты «Бауманки».

Заведующий лабораторией вычислительной физики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», профессор Лев Николаевич Щур.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

На «железе» для высокопроизводительных вычислений сфокусировался и генеральный директор группы компаний «РСК» Александр Александрович Московский. Так, он рассказал о модульном решении «РСК Экзастрим ИИ», используемом в суперкомпьютере «Говорун» в Объединенном институте ядерных исследований.

На пленарных секциях обсуждались и другие темы. Например, заведующий лабораторией вычислительной физики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», профессор Лев Николаевич Щур рассказал о том, как технологии высокопроизводительных вычислений помогают ученым. В качестве примера он привел исследования, проведенные с помощью университетского суперкомпьютера cHARISMa. Доклад о развитии высокопроизводительных вычислительных систем для задач в области ИИ представил директор департамента суперкомпьютеров и развития клиентской инфраструктуры компании Cloud.ru Александр Андреевич Наумов. А генеральный директор компании «Умный архив» Глеб Борисович Трофимов познакомил слушателей с работой своей команды, создающей собственные системы и программное обеспечение для работы с большими объемами данных.

На выставке участникам конференции предлагается большое разнообразие интересных материалов по теме.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

«Суперкомпьютерные дни» проходят в Шуваловском корпусе Московского университета. В программе — множество углубленных научных секций, семинары и другие события: например, в первый день состоялась отдельная конференция для молодых ученых.

Компания «Элпитех» представляет отечественные процессоры «Байкал» и другую продукцию на выставке в рамках конференции.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Гости могут не только послушать дискуссии о высоких технологиях, но и прикоснуться к ним на тематической выставке. Например, компания «Элпитех» представляет здесь отечественные процессоры «Байкал» (в будущем планируется выпустить ноутбук с их использованием). А уже упомянутый «Умный архив» демонстрирует систему для длительного хранения данных «Дататека» и инновационное программное обеспечение для управления электронными библиотеками и системами хранения информации «Ивановна».