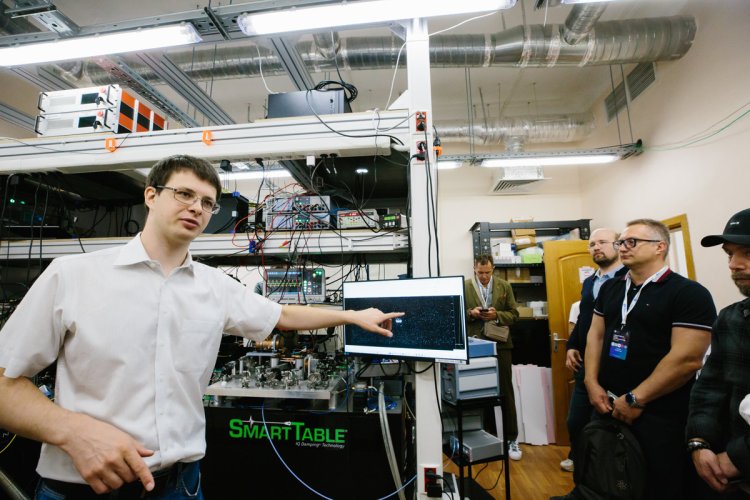

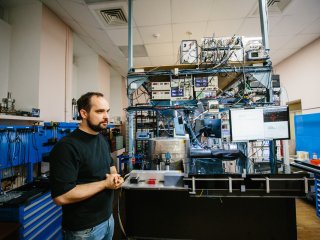

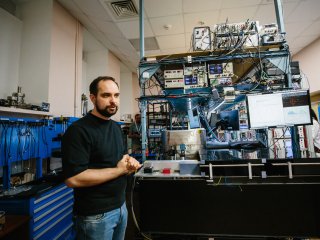

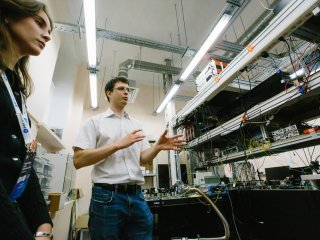

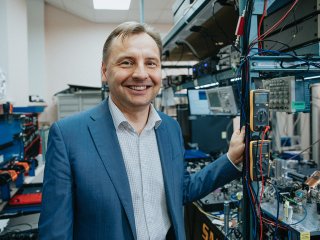

Высококвалифицированный научный сотрудник ФИАН Илья Александрович Семериков показал журналистам самый мощный в России 50-кубитный квантовый компьютер, созданный им и его коллегами.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

Увлекательное погружение во вселенную квантовых вычислений подарили журналистам Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) и госкорпорация «Росатом» 18 сентября. Гости узнали, как развивается отечественный Квантовый проект, от ведущих специалистов отрасли и вживую познакомились с 50-кубитным квантовым компьютером на ионной платформе — самым мощным в стране. О том, как прошла и чем запомнилась «экскурсия в будущее», — материал «Научной России».

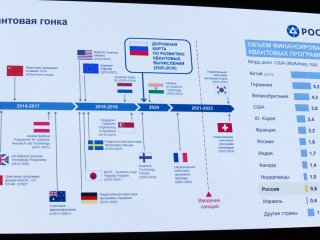

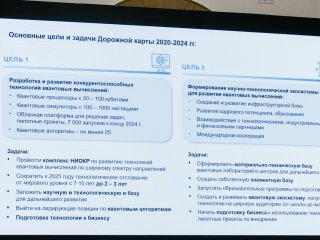

Квантовый проект России нацелен на получение результатов мирового уровня в области квантовых вычислений. Дорожная карта по этой теме реализуется с 2020 г. под руководством «Росатома» и уже приносит плоды: за эти несколько лет Россия практически с нуля достигла результатов мирового уровня в области квантовых вычислений.

Директор по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом» Екатерина Борисовна Солнцева.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

О том, как движется вперед Квантовый проект, гостям рассказали директор по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом», кандидат физико-математических наук Екатерина Борисовна Солнцева и директор ФИАН, научный руководитель дорожной карты «Квантовые вычисления» академик Николай Николаевич Колачевский. Примечательно, что встреча прошла в стенах Физического института им. П.Н. Лебедева, где работали многие выдающиеся ученые, чьи исследования заложили основы для развития квантовых технологий в будущем. Встречу вела представитель госкорпорации «Росатом» Юлия Вячеславовна Покровская.

«Квантовый компьютер отличается от современных больше, чем те — от бухгалтерских счет. На самом деле современный компьютер использует ту же двоичную систему, <…> то есть это просто очень быстрые счеты. В то же время квантовый вычислитель — это совсем другая технология, позволяющая выйти в другое пространство задач и их решений. <…> Квантовый компьютер позволит решать задачи, на которые сегодня у самых современных суперкомпьютеров ушли бы годы расчетов», — сказала Е.Б. Солнцева.

Встреча стала первым событием в рамках нового проекта «Росатома» — Квантового клуба журналистов.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

В классических компьютерах самая маленькая единица информации — это бит, последовательно принимающий значения «0» или «1». В квантовых вычислителях дела обстоят интереснее: здесь единица информации называется кубитом (от англ. «квантовый бит») и, говоря простыми словами, может одновременно находиться во всех состояниях в промежутке от нуля до единицы. Это свойство называется суперпозицией. Можно провести параллель с подброшенной монеткой — пока она вращается, мы не знаем, чем она повернута кверху в конкретную секунду — «орлом» или «решкой», так как стороны «сливаются» воедино. Но монету можно поймать и увидеть выпавший результат — и точно так же можно «разрушить» состояние суперпозиции, проведя наблюдение за квантовой системой. Поэтому, когда квантовый вычислитель производит расчеты, за его внутренними процессами нельзя подсматривать, так как это нарушит работу компьютера. Ученые считывают состояние системы только между запусками алгоритма, когда машина «отдыхает».

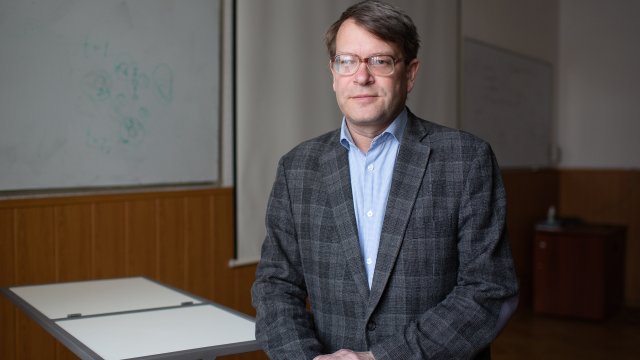

Директор ФИАН, научный руководитель дорожной карты «Квантовые вычисления» академик Николай Николаевич Колачевский.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

Еще одно явление, играющее важную роль в квантовых вычислениях, — запутанность. Если две квантовые системы «перепутать» между собой, то они будут сохранять связь друг с другом на любых расстояниях, и изменение в состоянии одной из них будет автоматически влечь за собой перемены в состоянии второй. За счет этой взаимосвязи и передается информация между кубитами.

Суперпозиция и запутанность помогают квантовым вычислителям проводить вычисления эффективнее обычных компьютеров.

«В случае с квантовым компьютером речь идет не о быстроте с точки зрения скорости одной операции, а о том, что мы можем провести меньше операций для решения задачи. Поэтому обсуждать тактовую частоту квантового компьютера бессмысленно. Она очень невысокая <…>, но смысл квантового компьютера заключается в том, чтобы <…>, условно, вместо 109 шагов сделать 103», — пояснил высококвалифицированный научный сотрудник ФИАН Илья Александрович Семериков. Ученый получил премию в области будущих технологий «Вызов» за создание 20-кубитного ионного квантового вычислителя.

Со всеми ли задачами можно справиться быстрее с помощью квантового компьютера? Ответ — только с теми, что можно решить методом перебора. Таким образом, нельзя сказать, что квантовые вычислители вытеснят классические: скорее, они будут применяться для решения особых сложных задач. Точно так же изобретение космических кораблей не вытеснило автомобили.

«Обычный классический компьютер останется. Более того, все квантовые компьютеры с большой долей вероятности будут гибридными», — подчеркнула Е.Б. Солнцева. Она также познакомила журналистов с тремя видами технологий в области квантовых вычислений: универсальными квантовыми компьютерами (способными решать многообразие задач), специализированными квантовыми компьютерами (заточенными под одну задачу) и квантовыми эмуляторами — программами, имитирующими работу квантового вычислителя, которые можно устанавливать на обычный компьютер.

На момент запуска Квантового проекта в стране существовал всего один вычислитель — двухкубитный, на основе сверхпроводников. Сегодня в России уже действуют универсальные квантовые компьютеры на всех четырех приоритетных платформах: ионной, фотонной, атомной и сверхпроводниковой. Кроме нашей страны, «полным набором» располагают только США и Китай.

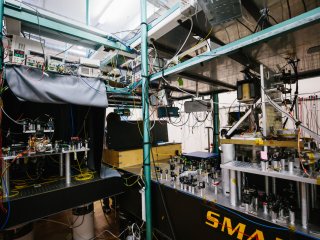

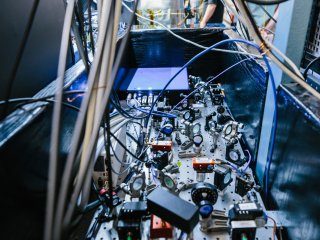

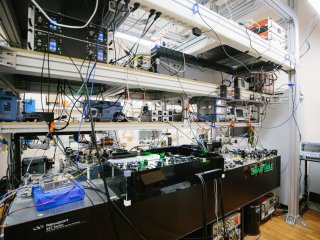

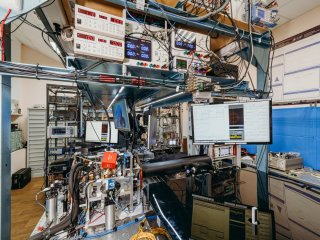

Самый мощный российский квантовый компьютер на сегодняшний день — 50-кубитный на ионной платформе — был создан учеными ФИАН и Российского квантового центра с участием лауреата премии «Вызов» И.А. Семерикова. Летом 2025 г. система успешно прошла испытания. Сегодня вычислителями с мощностью от 50 кубитов и более обладают всего семь стран — Россия была шестой.

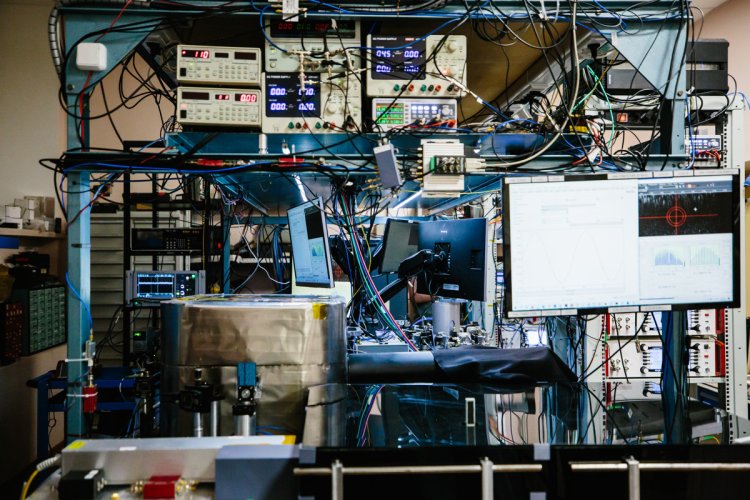

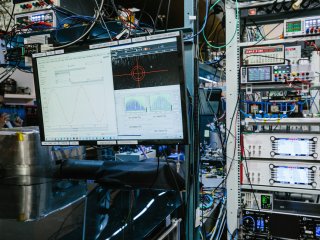

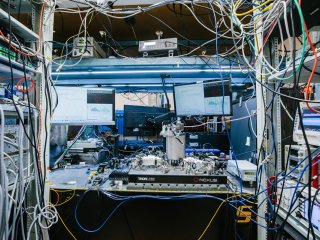

50-кубитный квантовый компьютер на ионной платформе.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

«До 50 кубитов квантовое превосходство теоретически невозможно. Каким бы прекрасным ни был квантовый компьютер на 40 кубитов, он не сможет работать быстрее современного суперкомпьютера», — отметила Е.Б. Солнцева.

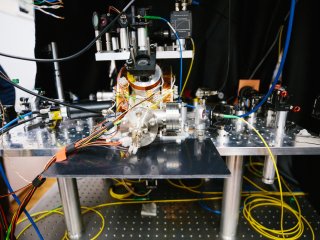

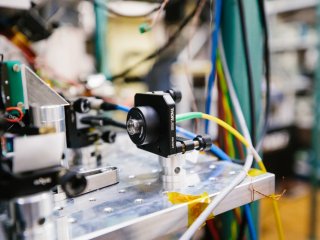

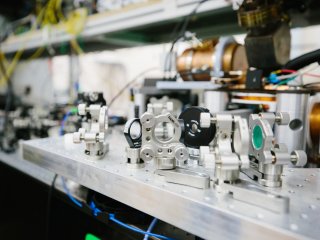

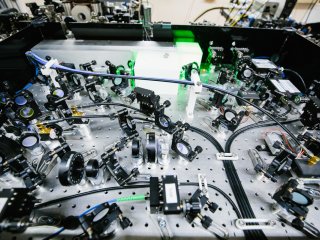

Журналисты побывали «в гостях» у мощнейшего квантового компьютера страны. Если в классических компьютерах воплощение бита «в железе» — это полупроводниковый транзистор, то в квантовых вычислителях на ионной платформе, как можно догадаться из названия, базой для кодирования информации служат ионы. И значениям «0» и «1» здесь соответствуют разные внутренние электронные состояния частиц, управляемые с помощью лазера.

«Мы кодируем информацию <…> в энергетических состояниях ионов. Грубо говоря, речь идет о нахождении электрона на разных орбиталях», — пояснил И.А. Семериков.

Старший научный сотрудник ФИАН Илья Владимирович Заливако выступает перед журналистами.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

«Состояние “0” — это когда электрон вращается по одной орбите. Состояние “1” — когда он вращается по другой орбите. И мы можем с помощью лазерного импульса, варьируя его длительность, сделать так, чтобы он полностью перешел с одной орбиты на другую или же оказался в суперпозиции <…> — между нулем и единицей одновременно. Но как только мы считаем его состояние, он определится», — сказал старший научный сотрудник ФИАН Илья Владимирович Заливако.

В 50-кубитном вычислителе ФИАН за вычисления отвечает цепочка из 25 ионов иттербия-171, удерживаемых в специальной ловушке. Для работы они охлаждаются почти до температуры абсолютного нуля. Ценная особенность этого компьютера — в том, что он использует для расчетов более сложную технологию, чем обычные кубиты.

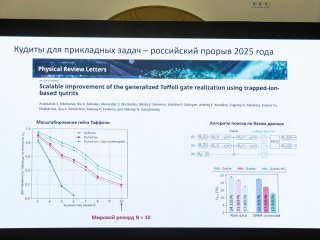

«Кубит закодирован внутри индивидуального иона. <…> Это два энергетических уровня. Но у нас в каждом ионе используются даже не два уровня, а четыре. Таким образом, мы в каждой частице кодируем не один кубит, а два. Мы называем это кудитами. Это упрощает масштабирование и позволяет проводить различные дополнительные алгоритмы», — отметил И.А. Семериков. В развитие кудитной технологии внес большой вклад коллектив руководителя научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра А.К. Федорова.

Недавно на 50-кубитном вычислителе ФИАН был поставлен мировой рекорд: ученые осуществили самый большой квантовый алгоритм с использованием кудитов. В логической операции участвовали десять ионов — если бы для вычислений применялись обычные кубиты, достичь такой мощности было бы невозможно из-за потери достоверности результата. Статья о прорыве была опубликована в престижном журнале Physical Review Letters.

«Мы осуществили <…> очень интересное решение, как раз более полезное для прикладных задач, нежели для фундаментальных. Дело в том, что при поиске информации по базам данных <…> важно <…>, управляя одним кубитом, учитывать состояние всех остальных. Такие условные операции с вовлечением большого количества кубитов очень ресурсоемкие. <…> Если решать эту задачу “в лоб”, то мы можем использовать максимум пять кубитов. Если кубитов больше, то достоверность падает к нулю <…>. А благодаря применению кудитной архитектуры <…> нам удалось увеличить количество вовлеченных частиц до десяти, и это мировой рекорд. Мне очень приятно видеть, что это <…> научное и алгоритмическое достижение <…> открывает серьезные перспективы практических применений, потому что это дает возможность масштабирования [технологии]», — поделился Н.Н. Колачевский.

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН).

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

Директор ФИАН также перечислил задачи, на которых тестировался 50-кубитный вычислитель. В их числе — решение задач квантовой химии, распознавание несложных фотографий (патологий грудной клетки и написанных от руки нулей и единиц), разложение числа на простые множители.

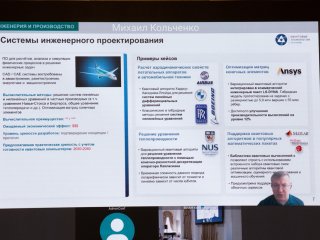

О том, в каких сферах особенно востребованы квантовые вычисления, рассказал главный эксперт «Росатом Квантовые технологии» Михаил Алексеевич Кольченко. Среди перспективных областей применения обсуждаемых технологий — криптоанализ, производственное планирование, инженерное проектирование, медицина и биоинформатика. И организации самых разных направлений уже берут на вооружение квантовые инновации.

«В Университете Торонто создали квантовую генеративную модель для поиска ингибиторов онкогена K-Ras. Этот онкоген известен уже 20 лет, и против него не могли найти лекарство. С помощью этой нейросети удалось определить 15 перспективных молекул, две из которых были синтезированы и по результатам превзошли по эффективности все существующие препараты», — привел пример М.А. Кольченко.

Директор по цифровизации проектного направления «Прорыв» госкорпорации «Росатом» Андрей Юрьевич Федоровский.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

Одна из важнейших сфер применения квантовых вычислений в будущем — моделирование новых лекарств. Дело в том, что генеративные квантовые нейросети требуют меньше данных для обучения, а для тренировки искусственного интеллекта в области изобретения лечебных препаратов информации всегда набирается очень мало. Как отметила Е.Б. Солнцева, вероятно, прогресс квантовых технологий станет толчком к развитию индустрии персонализированных лекарств.

В России квантовые вычисления уже пробует использовать для решения практических задач госкорпорация «Росатом». Задачи, на которых тестируются возможности новой технологии, разнообразны — оптимизация производства, простые теплофизические и химические расчеты. Трудности пока вызывает последнее.

«Мы попробовали <…> решить некую задачу в области химии, <…> но это пока получилось не очень успешно. Мы только нащупываем пути, как правильно сформулировать задание для того, чтобы переложить его на язык квантовых вычислений. Такая специфика тоже есть, потому что “мостик” между учеными, умеющими что-то считать на квантовом компьютере или эмуляторе, и прикладными расчетчиками, у которых есть свои понятные задачи, сейчас очень тоненький. Причина — в ограниченном количестве специалистов, способных правильно сформулировать, что простые люди хотят от квантового компьютера», — сообщил директор по цифровизации проектного направления «Прорыв» госкорпорации «Росатом» Андрей Юрьевич Федоровский.

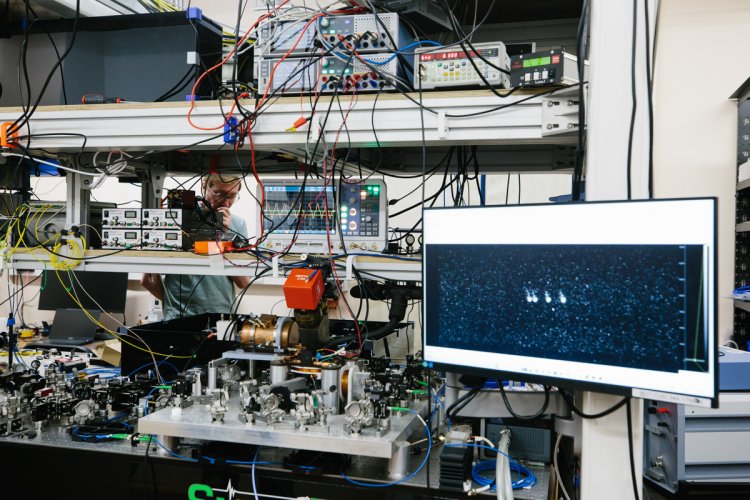

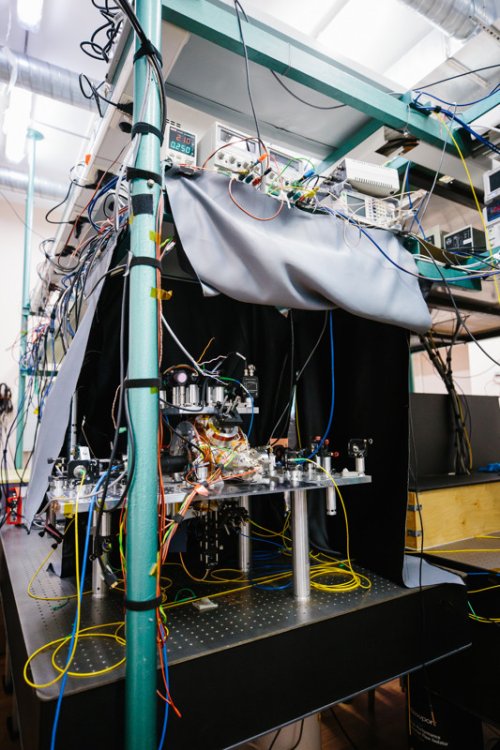

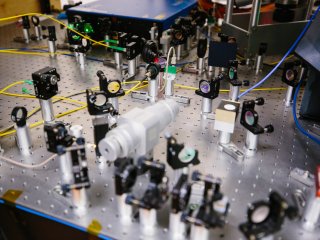

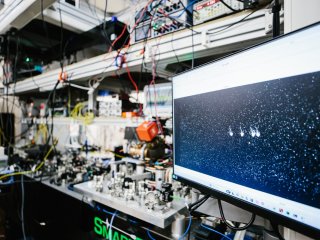

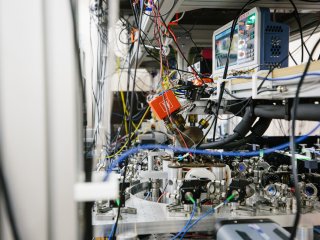

В ФИАН работает еще один квантовый вычислитель на ионной платформе — менее мощный, чем 50-кубитный. Белые точки на экране справа — ионы, заключенные в систему.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

Журналисты также побывали в лаборатории, где находится менее мощный предшественник 50-кубитного квантового компьютера. Как рассказал И.А. Семериков, ученые используют два вычислителя ФИАН для отработки разных задач. На ранней версии машины оттачивается повышение достоверности вычислений, на новой установке — наращивание числа кубитов.

Как отметили ученые, один из важных вопросов развития квантовых компьютеров — увеличение времени когерентности, то есть периода, в течение которого вычислитель сохраняет способность проводить алгоритмы.

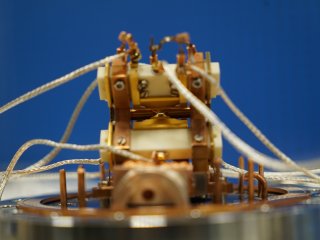

Оптические часы на основе атомов тулия.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

Гости познакомились и с другими исследованиями ФИАН в области квантовых технологий. Младший научный сотрудник института Денис Андреевич Мишин из группы кандидата физико-математических наук А.А. Головизина представил оптические часы на основе атомов тулия, позволяющие измерять время с очень высокой точностью. Разработка может применяться для улучшения навигации и фундаментальных исследований.

«Ключевая особенность атомов тулия, на которую мы делаем ставку, — низкая чувствительность к тепловому сдвигу. <…> Сейчас в мире идут активные работы со стронцием и иттербием, и практически все лаборатории очень чувствительны к охлаждению окружения. <…> Мы работаем при комнатной температуре», — подчеркнул ученый. В перспективе установки планируется использовать для изучения того, как меняется течение времени в зависимости от гравитации.

Аспирант ФИАН Христина Смазнова показала журналистам еще одну интересную установку — квантовый симулятор на гетероатомном массиве. Эта система позволяет искусственно моделировать процессы взаимодействия между атомами, что может использоваться в разработке новых материалов.

Встреча в ФИАН стала первым событием, проведенным в рамках Квантового клуба журналистов. Это новый проект «Росатома», нацеленный на распространение знаний об отечественных квантовых технологиях. В число тем будущих обсуждений с прессой войдут и такие прорывные разработки, как квантовый ИИ и нейроморфные вычисления.