Впервые в истории российской науки в открытом космосе были выращены полупроводниковые кристаллические пленки. Этой задаче посвящен отечественный эксперимент «Экран-М» («Экран молекулярный»), проводимый на Международной космической станции и не имеющий аналогов в современном мире. 28 октября 2025 г. космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий во время выхода в открытый космос извлекли из экспериментальной установки на наружной стороне МКС первую кассету с выращенными кристаллами. Задача проекта — проверить, создает ли космический вакуум условия для получения полупроводников, близких к идеальным по чистоте и структуре. Если эксперимент удастся, такие материалы смогут применяться в системах связи, разнообразных детекторах и солнечных батареях.

Исследование ведут ученые из Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН в сотрудничестве с Ракетно-космической корпорацией «Энергия». Научный руководитель проекта — доктор физико-математических наук Олег Петрович Пчеляков, главный конструктор — доктор физико-математических наук Александр Иванович Никифоров. Именно их талант, трудоспособность и упорство вместе с огромным вкладом многих сотрудников Роскосмоса обеспечили успех проекта.

Для эксперимента в ИФП СО РАН создали специальную установку для выращивания полупроводниковых кристаллов методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Орбитальное оборудование должно быть легким, компактным, радиационно-стойким, рассчитанным на специфическое поведение вещества, поэтому все элементы системы продумывались «с нуля». А электронный блок управления для установки разработала и изготовила научно-производственная фирма «Электрон».

Оборудование отправилось на МКС на грузовом корабле «Прогресс МС-32» в сентябре 2025 г. 16 октября во время выхода в открытый космос Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий закрепили установку снаружи станции. И первые результаты не заставили себя ждать: в конце месяца космонавты извлекли из установки первую кассету с шестью подложками.

О проекте и его истоках корреспонденту «Научной России» рассказали директор ИФП СО РАН академик Александр Васильевич Латышев, главный научный сотрудник ИФП СО РАН академик Александр Леонидович Асеев, возглавлявший институт в 1998–2013 гг., и главный конструктор проекта «Экран-М», заведующий лабораторией ИФП СО РАН доктор физико-математических наук Александр Иванович Никифоров.

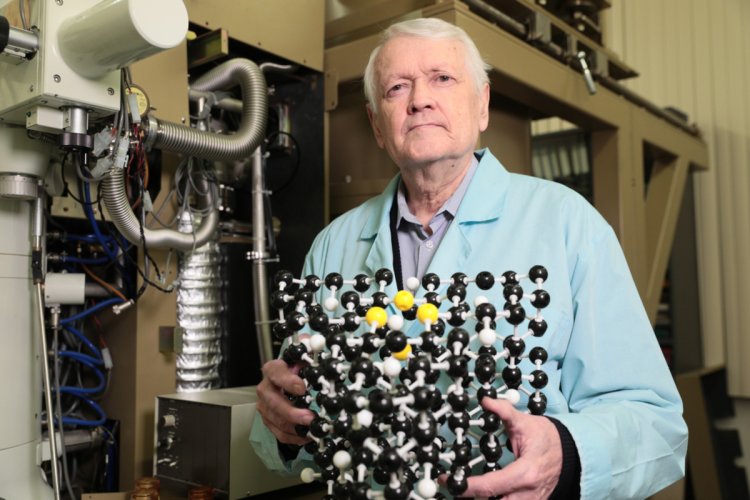

Главный научный сотрудник ИФП СО РАН академик Александр Леонидович Асеев, возглавлявший институт в 1998–2013 гг.

Фото: Николай Малахин / «Научная Россия»

«Идея получения полупроводников в условиях космоса возникла около 30 лет назад. В целом работы по выращиванию особых полупроводников — тонких пленок, гетероструктур, квантовых точек, квантовых ям и т.п. — начались в 1970-х гг. Это направление основал наш соотечественник, знаменитый академик, Нобелевский лауреат Жорес Иванович Алферов. Важный вклад в развитие этой области также внес американский ученый китайского происхождения Стивен Чу, тоже награжденный Нобелевской премией, — пояснил А.Л. Асеев. — Можно заметить, что сегодня полупроводниковые технологии развиваются в направлении атомных размеров, тонких пленок. При этом важно учитывать, что сфера применения полупроводников очень обширна. Так, некоторые материалы служат основой для транзисторов “металл-диэлектрик-полупроводник”, используемых в телефонах, компьютерах, для обеспечения работы искусственного интеллекта.

Но есть и другие области использования полупроводников. Например, сверхвысокочастотная связь, обеспечивающая коммуникацию между спутниками и общение по мобильным телефонам. Там используются особые полупроводниковые структуры, обладающие так называемыми гетеропереходами, за которые Ж.И. Алферов как раз получил Нобелевскую премию. Полупроводники также используются в создании различных детекторов, сенсоров, солнечных батарей. Сегодня также создаются полупроводниковые структуры с квантовыми свойствами — это одно из направлений квантовой информатики. Для получения всех перечисленных материалов в 1970-е гг. был предложен метод молекулярно-лучевой эпитаксии. Этот подход относится к нанотехнологиям. Он представляет собой выращивание одного кристалла на другом (пленки на подложке) с идеальным повторением кристаллической решетки. При этом между ними должна быть резкая граница по электронным свойствам. Суть заключается в том, что на кристаллическую подложку атом за атомом “высаживается” другой материал или то же вещество, но с другими электронными свойствами. Это обширнейшее направление, и сейчас, в свете актуальных задач развития электроники, оно играет очень важную роль».

Установка внутри: молекулярные источники и подложка.

Фото: Надежда Дмитриева / ИФП СО РАН

На Земле выращивание полупроводниковых кристаллов методом молекулярно-лучевой эпитаксии — непростой и затратный процесс. ИФП СО РАН — один из лидеров в области этой технологии, входящий в небольшое число отечественных организаций, способных самостоятельно изготавливать соответствующие установки.

«Технология поатомного выращивания полупроводниковых структур требует высочайшей чистоты. В атмосферных условиях это невозможно, потому что в них любое вещество окисляется, покрывается слоями молекул, адсорбированных из воздуха. Поэтому для выращивания полупроводников нужен вакуум. На Земле подобные условия можно создать только при помощи сложнейшей дорогой техники и колоссальных усилий людей, — подчеркнул А.Л. Асеев. — В нашем институте трудятся около 1 тыс. человек, и они работают на специальных вакуумных установках, занимающих целые этажи. Из них откачивается воздух, внутрь помещаются подложки и источники вещества для целевых материалов. В результате внутри этих установок в соответствии со специальными вычислениями выращиваются сложные многослойные полупроводниковые структуры — с квантовыми свойствами, с гетеропереходами и т.п.».

Идея выращивания полупроводников за пределами Земли возникла в конце 1980-х гг. в связи с успехами космических технологий. Главная причина проста — доступный вакуум. Как заметил А.Л. Асеев, на высоте нескольких сотен километров все же могут находиться остаточные молекулы воздуха, а в пространстве вокруг космической станции наверняка присутствуют остатки продуктов сгорания топлива, но в этих условиях степень вакуума в любом случае окажется гораздо выше той, которой можно добиться на Земле.

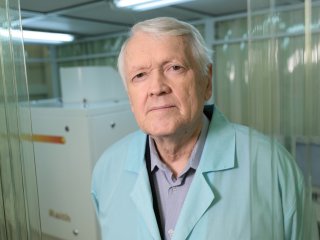

Директор ИФП СО РАН академик Александр Васильевич Латышев.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

«Технологическое развитие земной цивилизации ставит глобальную задачу перемещения вакуумных технологий в космическое пространство, потому что сверхвысоковакуумные установки на Земле — это сложное, дорогостоящее оборудование, — подчеркнул А.В. Латышев. — Если посмотреть на так называемые нанофабы (вакуумные нанотехнологические комплексы — Примеч. корр.), то они представляют собой несколько сверхвысоковакуумных камер, соединяемых либо последовательно, либо с помощью робота-манипулятора. Процесс создания вакуума в таких системах достаточно трудоемок. Даже если такую камеру удалось сконструировать, ее нужно отжигать в течение нескольких дней, чтобы испарить с ее внутренних стенок все ненужные соединения. В космосе такие условия доступны. Кроме того, во время трансляции работ на МКС можно было видеть, как космонавты спокойно перемещали нашу компактную вакуумную установку. На Земле же оборудование для этих задач весит несколько тонн».

Примечательно происхождение названия эксперимента.

«Еще Аристотель писал, что за летящим камнем, выпущенным из пращи, на краткий миг образуется “след” в виде пустоты, не заполненной частицами воздуха. Мы ожидаем проявления подобного эффекта в космосе, — объяснил А.Л. Асеев. — Для этого установка для выращивания полупроводников находится за экраном. МКС движется с большими скоростями, и за преградой, стремительно перемещающейся в космическом пространстве вместе со станцией, степень вакуума должна оказаться еще более высокой, чем в неподвижном состоянии».

Помимо громоздкого и сложного оборудования, «наземная» молекулярно-лучевая эпитаксия обладает и другими недостатками. Например, вещества, участвующие в процессе выращивания полупроводников, одновременно оседают на внутренних стенках установок и в дальнейшем начинают испаряться, что нарушает чистоту синтеза. Кроме того, во избежание загрязнения каждый отдельный химический элемент приходится осаждать на полупроводниковую подложку в отдельной камере.

«Для получения материалов для микроэлектроники и наноэлектроники требуется вакуум такой степени, при которой отдельный атом, выпущенный внутрь установки, долетает до стенки вакуумной камеры, не испытав столкновений, — отметил А.В. Латышев. — Из-за этого такие камеры обладают “эффектом памяти”: если в установке один раз напылялось некоторое вещество, и оно осело внутри камеры, в дальнейшем, когда вы будете выращивать в ней другие структуры, то, что вы напыляли перед этим, будет десорбироваться со стенок и попадать в новую пленку в виде неконтролируемой примеси, создавая помехи для получения идеальных структур».

Элементы для съема кассеты.

Фото: Надежда Дмитриева / ИФП СО РАН

В то же время в космосе для получения полупроводника из разных компонентов достаточно одной камеры. Кроме того, из установки самостоятельно удаляются все токсичные соединения, что невозможно в наземной изолированной системе.

«Материалы, используемые для получения современной микроэлектроники, далеко не безобидны. Это экологически опасные вещества, отравляющие атмосферу. Даже если они находятся внутри герметично закрытой камеры, рано или поздно настанет момент утилизации установки, и вместе с ней токсичные вещества попадут в окружающую среду, что создаст неблагоприятную экологическую обстановку, — подчеркнул А.В. Латышев. — В космосе эта проблема легко решается, поскольку используемые для получения полупроводниковой пленки вредоносные атомы и молекулы выходят в бесконечное межзвездное пространство, не нанося вред Земле и нашей цивилизации. Поэтому задача переноса таких производств в космические пространства критически важна».

Первые исследования по выращиванию полупроводников в космосе ставились американскими учеными на рубеже XX и XXI вв. в рамках программы Space Shuttle. Научную группу возглавлял ученый с русскими корнями — Алекс Игнатьев. В результате трагического крушения шаттла «Колумбия» в 2003 г. программа полетов была закрыта, и изыскания прервались, несмотря на огромные вложения.

Как рассказал А.Л. Асеев, у исследователей из ИФП СО РАН идея выращивать полупроводники на орбите возникла на стыке 1980-х и 1990-х гг. В то время институт был «монополистом» в области молекулярно-лучевой эпитаксии. Проект был поддержан «Роскосмосом», но его развитие существенно затормозили невзгоды девяностых, и в результате до претворения замысла в жизнь прошло несколько десятилетий. Изначальная концепция предполагала, что для получения полупроводников в космосе будет выделен специальный грузовой космический корабль. Но из-за затруднений с финансированием ученые решили двигаться маленькими шагами.

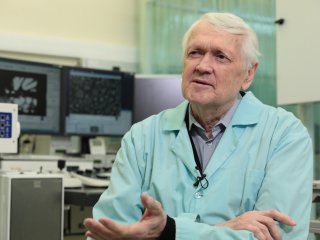

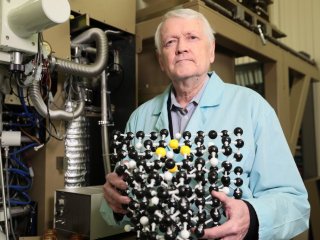

Главный конструктор проекта «Экран-М», заведующий лабораторией ИФП СО РАН Александр Иванович Никифоров.

Фото: Владимир Трифутин / ИФП СО РАН

Эксперимент «Экран-М» включает два ростовых цикла по две недели. Второй стартовал сразу вслед за первым: 28 октября космонавты не только извлекли из установки первую кассету с полупроводниками, но и сразу заменили ее на «чистую». Далее полученные материалы вернутся на Землю, в ИФП СО РАН, для изучения и сравнения с земными аналогами.

«Планируется, что кассету доставят на Землю в спускаемом модуле в декабре 2025 г. На этот месяц запланировано возвращение космонавтов, с ними будет направлена и кассета», — поясняет главный конструктор проекта А.И. Никифоров.

«Мы ждем возвращения образцов, чтобы детально их испытать. Нужно оценить их качество, проанализировать особенности строения. Есть надежда, что в условиях космического вакуума эти структуры будут близки к идеальным», — сообщает А.Л. Асеев.

«Сейчас наша первостепенная задача — просто посмотреть, что позволяет получить такой подход, — рассказывает А.В. Латышев. — Мы впервые проводим эксперимент подобного рода. Одна из сложностей была связана с тем, что новая установка должна быть рассчитана на работу в условиях невесомости. По видеозаписям с орбиты мы хорошо знаем, что вода в отсутствие силы тяжести собирается в капельки и летает по салону космической станции. А при получении полупроводниковых пленок мы как раз должны испарять вещества из жидкого состояния — это металлы, разогретые до состояния расплава. Если они начнут собираться в капельки, это нарушит процесс. И в нашей установке мы предусмотрели, как можно решить эту проблему. Но, так как эта идея была разработана чисто теоретически и еще не испытывалась в реальной невесомости, пока неизвестно, как все получится на самом деле».

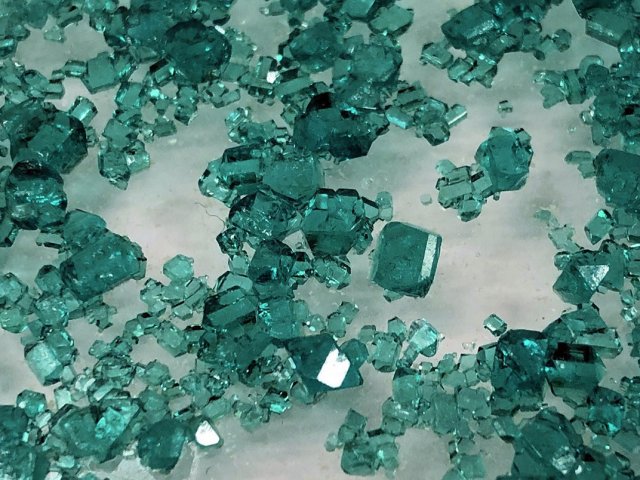

«Для того чтобы расплавленные вещества не собирались в капли, мы внесли изменения в конструкцию молекулярного источника установки. Мышьяк и галлий, как и в наземных установках, нагреваются и плавятся в тигле. Но над ним установлена сеточка: капли расплавленных веществ из-за поверхностного натяжения не проникают сквозь ячейки сетки, а испарение происходит. В результате газообразные мышьяк и галлий попадают на подложку и формируют тонкую кристаллическую пленку полупроводника — арсенида галлия», — добавляет А.И. Никифоров.

Съемная кассета с подложками.

Фото: Надежда Дмитриева / ИФП СО РАН

«Образцы, вернувшиеся на Землю, будут подвергнуты многосторонним исследованиям с использованием всех современных методов, которые есть в нашем распоряжении, — продолжает А.В. Латышев, — Мы будем обращать внимание и на концентрации примесей, и на структурные дефекты, и на возникновение возможных артефактов, поскольку пока нам не до конца понятно, как на результаты выращивания повлияют условия невесомости и другие факторы полета. Например, ранее в случае с получением кристаллов методом жидкофазной эпитаксии выяснилось, что очень негативное воздействие на процесс оказала микровибрация космической станции.

В нашей установке мы предусмотрели очень многое. В первую очередь, важно обратить внимание на использование экрана, который, подобно зонту, защищающему нас от дождя, ограждает систему от попадания посторонних атомов, в том числе космического происхождения. Они не смогут загрязнить пластину для выращивания кристаллов, поскольку экран движется с первой космической скоростью, и за него ничего не может попасть. В то же время пока неизвестно, как на эксперимент повлияет воздействие космических лучей, характерных для внеземного пространства.

Проведя анализ выращенных структур, мы сможем на основе результатов спроектировать дальнейшие эксперименты. Таким образом, текущее исследование можно считать своеобразной “пробой пера”. Это наш первый опыт подобного рода, но тем не менее я думаю, что он обогатит нас обобщенными знаниями, которые можно будет использовать во многих областях».

«На Земле будут исследоваться структура пленки, ее состав, распределение примесей по толщине, оптические свойства, фотолюминесценция, электрические свойства — тип проводимости, концентрация носителей заряда и прочее. Мы проведем весь комплекс исследований, который выполняется для полупроводниковых пленок», — объясняет А.И. Никифоров.

«Экран-М» нацелен на отработку простого варианта технологии — гомоэпитаксии: то есть подложка и выращиваемая пленка совпадают по составу. В качестве модельного вещества был выбран арсенид галлия. Это очень распространенный полупроводник, применяемый в лазерах, фотодиодах, солнечных батареях. Процесс его выращивания очень хорошо изучен как сотрудниками ИФП СО РАН, так и их зарубежными коллегами, поэтому проверка эффективности технологии должна оказаться максимально объективной.

«Сейчас мы организовали достаточно простой эксперимент, поскольку были очень ограничены жесткими логистическими требованиями космического полета к грузу, — отметил А.В. Латышев. — В частности, в работающей на МКС установке отсутствуют системы контроля, используемые нами на Земле. То есть в данном случае выращивание кристаллической пленки происходит в заранее запрограммированном автоматическом режиме. На Земле мы проводим синтез с постоянным локальным контролем: наблюдаем, что происходит в системе, и при необходимости корректируем параметры в процессе роста».

Блок управления установкой для эксперимента «Экран-М».

Фото: Надежда Дмитриева / ИФП СО РАН

Отдаленная перспектива исследований, если они будут иметь успех, — организация на орбите полноценных производств сложных материалов.

«Работа пошла, и мы очень счастливы, что эта идея получила реальное воплощение. Мы очень сильно рассчитываем на эту технологию с точки зрения вакуума, доступного даром в колоссальных масштабах и гораздо более чистого, чем на Земле. И от всей души надеемся на успех в этой работе, — заключил А.Л. Асеев. — Главное, чего мы ожидаем, — это получения более чистых пленок с более совершенной структурой, чьи свойства будут ближе к идеальным полупроводникам, поскольку они будут формироваться без вредоносного влияния ненужных примесей, в том числе из атмосферного воздуха. В ближайшем будущем можно ожидать создание на космических орбитах фабрик по производству уникальных и весьма востребованных полупроводниковых наноструктур различного назначения».

«Представим, что мы создали на космической станции ряд технологических платформ, на которых робот-космонавт с искусственным интеллектом обслуживает установки, открывает затворы, проводит отжиги и прочие технологические операции. Затем он сгружает полученные материалы на роботизированный челнок, который приземляется на посадочной площадке в Зеленограде (российском «городе микроэлектроники» — Примеч. корр.), после чего созданные структуры отправляются на один из местных заводов. Конечно, сейчас это кажется фантастикой, но это наше будущее, — поделился А.В. Латышев. — В нашем эксперименте мы пробуем выращивать полупроводниковые пленки с помощью молекулярно-лучевой эпитаксии — это самый престижный и высокотехнологичный метод получения совершенных материалов. Это направление в России очень активно развивал Жорес Иванович Алферов, и он поддерживал наши многолетние исследования в данной области. Наверное, сейчас он бы очень порадовался тому, что поставленная задача была решена и в космос наконец полетела наша установка».

Источники

Комментарии А.В. Латышева, А.Л. Асеева и А.И. Никифорова

«Научная Россия». Первая российская установка для выращивания полупроводников в космосе отправлена на МКС (релиз ИФП СО РАН)

Госкорпорация «Роскосмос» (официальный Telegram-канал). Космонавты Роскосмоса установили аппаратуру для научного эксперимента «Экран-М»

Госкорпорация «Роскосмос» (официальный Telegram-канал). 6 часов и 54 минуты за бортом МКС: выход в открытый космос завершен

ТАСС. В открытом космосе впервые вырастили идеальные кристаллы

Фото на превью: Надежда Дмитриева / ИФП СО РАН

Фото на странице: Надежда Дмитриева, Владимир Трифутин / ИФП СО РАН; Николай Малахин, Елена Либрик / «Научная Россия».