Лосиный Остров — уникальный природный заповедник посреди мегаполиса. Как он себя «чувствует»? Какие испытывает проблемы? Какие там есть животные и растения? Как надо вести себя человеку, чтобы сохранить его в целости и сохранности? Над чем там работают ученые? Об этом рассказывает профессор РАН Константин Брониславович Гонгальский, заместитель директора Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.

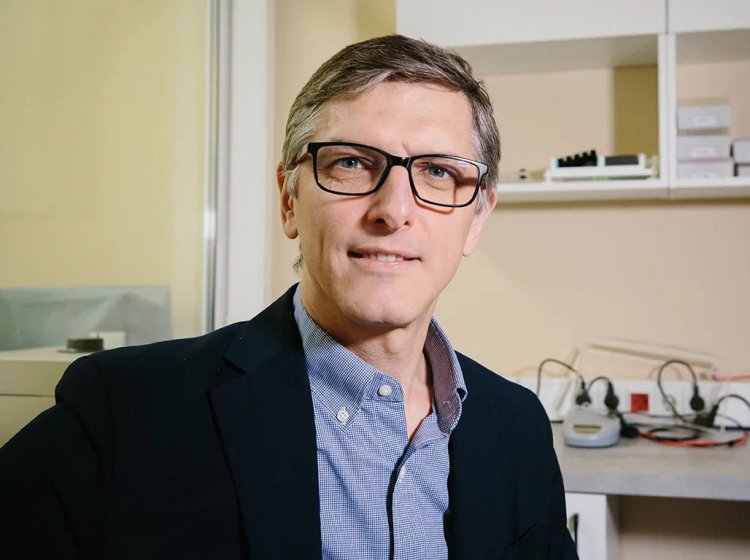

Константин Брониславович Гонгальский. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия

Константин Брониславович Гонгальский — профессор РАН, заместитель директора Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, специалист в области почвенной экологии и почвенной зоологии. Комплексные исследования, проведенные под его руководством, охватили влияние промышленного загрязнения и лесных пожаров на почвенную фауну, количественную оценку выполнения экосистемных функций почвенной биотой и изучение биогеографии почвенных животных.

— Вы сейчас вместе с коллегами ведете большую работу в московской части национального парка «Лосиный Остров». С чем связана такая необходимость?

— Парк «Лосиный Остров» находится в пределах двух субъектов федерации: Москвы и Московской области. Московская кольцевая автомобильная дорога разделяет эти две части. Московская часть Лосиного Острова была передана под управление московского правительства, сейчас им занимается Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Оказалось, что материалов о долгосрочной динамике и состоянии экосистем национального парка недостаточно, что затрудняет прогнозирование дальнейшего развития особо охраняемой природной территории (ООПТ) в мегаполисе.

Поэтому требовалась всесторонняя инвентаризация состояния биоразнообразия в московской части Лосиного Острова, и наш институт был привлечен к этой работе.

— Когда началась эта работа?

— Пилотный проект был начат в 2024 г.: мы обследовали состояние экосистем национального парка «Лосиный Остров» и разработали концепцию, которая в 2025 г. начала реализовываться. Полномасштабные работы в национальном парке начались в нынешнем году.

— Что удалось выяснить?

— Работа посвящена инвентаризации фауны, флоры, лихенобиоты, то есть лишайников, — вообще компонентов всех живых организмов, которые там обитают. Это мониторинг всего биоразнообразия. Помимо этого, работа включает в себя прорывные научные исследования. Например, мы применяем современные методы, чтобы оценить состояние национального парка «Лосиный Остров». Часть работ проводятся с помощью анализа ДНК окружающей среды в разных средах — в воде, в почве, на стволах деревьев. С субстрата смывается или экстрагируется вся ДНК, затем проводится метагеномный анализ, по которому можно понять, какие организмы тут встречаются.

Пока мы проводим скрининг: выбрали наиболее типичные местообитания и их изучаем. Это обычные для Лосиного Острова типы почв, водоемы, кора самых обычных деревьев. Таким методом можно выявить, есть ли опасные патогенные микроорганизмы. Надо сказать, что нам ничего опасного в Лосином Острове выявить пока не удалось.

— Согласно вашим исследованиям, Лосиный Остров здоров?

— В плане патогенов — да. К нашему приятному удивлению, оказалось, что и состояние экосистемы Лосиного Острова очень неплохое. В принципе, можно сказать, это обычный лес средней полосы, который соответствует такому же лесу где-нибудь в Московской или Рязанской области.

— При том что он находится прямо в мегаполисе?

— Да. И в этом его уникальность: такого большого нетронутого участка леса в пределах мегаполиса нет нигде в Европе, может, даже в мире. Одной из причин изучения Лосиного Острова стала необходимость сохранить эту уникальную экосистему в городе и при этом дать возможность людям, которые живут вокруг, — а у нас огромный город — взаимодействовать с природой, получать от нее знания, эстетическое удовольствие, но при этом не нарушать экосистему. Департамент ставит перед нами такую задачу: дать рекомендации, как принимать взвешенные управленческие решения, чтобы охранять экосистемы, одновременно защищая окружающую среду и давая людям с ней взаимодействовать.

— А Лосиному Острову требуется такая защита? Ведь сколько лет он живет в мегаполисе без всякой помощи с вашей стороны, и вы говорите, что он находится в хорошем состоянии.

— Он, безусловно, находится в хорошем состоянии, но если вы придете к любому врачу и вас начнут обследовать, у вас обязательно что-то найдут. Так же и в Лосином Острове — конечно, там есть свои «болезни», слабые места. Во-первых, на него воздействует шум города: это и Московская кольцевая автомобильная дорога, и в целом шумовое загрязнение, особенно по периметру. Плюс накопленные загрязнения среды: тяжелые металлы, которые попадают с воздухом, в основном из автомобилей. Сейчас они не превышают нормы в основных компонентах экосистем, но в почвах или донных отложениях водоемов мы их находим. И, конечно, одно из самых тяжелых «заболеваний» леса — это проникновение инвазивных видов. Сейчас в лесу довольно много клена ясенелистного, рейнутрии сахалинской, всевозможных золотарников. Это все виды-вселенцы, которые очень агрессивны, и поэтому они называются инвазивными: они вытесняют местную биоту и активно захватывают пространство. Тот же гречишник сахалинский (или рейнутрия), если он растет, под ним не остается ничего, выпадают все местные виды растений, а следом начинает деградировать сообщество насекомых, почвенных беспозвоночных. Сейчас выявлены довольно серьезные нарушения по многим локальным участкам, куда проникают эти инвазивные виды.

— Как они туда попали?

— С одной стороны, многие инвазивные виды расселяются самостоятельно: на то они и инвазивные, что легко проникают в экосистемы. С другой стороны, работы по лесоустройству не всегда были четко регламентированы — у нас в законодательстве нет запрета на высадку чужеродных видов растений, поэтому обсаживание аллей вдоль дорожек часто проводилось тем же кленом, который сейчас показал свою опасность для экосистем. Совокупность факторов привела к тому, что инвазивные виды попали в парк «Лосиный Остров». Но теперь одна из задач — понять, что с ними делать дальше, чтобы сохранить экосистему.

— А какие варианты? Что вы можете с ними сделать?

— Недавно Всесоюзное общество охраны природы (ВООП) предложило вырубить весь клен ясенелистный в Москве. То, что с ним надо бороться и, вполне возможно, вырубать и сажать на его месте местные виды — липу, дуб, ели, это несомненно. У нас много хороших местных видов, которые будут устойчивы к местным вредителям и не станут «воротами» для новых видов насекомых. Это вполне жизнеспособная идея. По крайней мере, это вполне возможно сделать не на большой территории — может быть, не в пределах Москвы, но в пределах Лосиного Острова. Другое дело, если уже есть целые сообщества, сформированные этим кленом. Это почти природный лес, и если его вырубать, то, с одной стороны, это приведет к смене экосистемы, а с другой — очевидно, что вызовет всплеск недовольства людей, которые скажут, что мы рубим национальный парк. Соответственно, проблема не только экологическая, но и политическая.

— То есть вам надо найти некий баланс, где надо рубить, а где не надо. Вы сказали, что эти инвазивные растения влекут за собой появление чужеродных видов насекомых. Они есть в национальном парке «Лосиный Остров»?

— Да, таких насекомых довольно много, как и других беспозвоночных. Например, есть испанский слизень, он уже туда проник. Я не говорю, что он проник обязательно с помощью клена ясенелистного, но это один из примеров.

— Как слизень попадает в парк «Лосиный Остров»?

— Сейчас человечество очень мобильно. Это не то, что было 200–300 лет назад, когда каждый проводил всю свою жизнь в своей деревне: там рождался, там же и умирал. Мы перевозим товары, сами ездим на большие расстояния, и особенно это касается беспозвоночных, связанных с почвой, — им легко переместиться на колесах автомобилей, с посадочным материалом. Для них открыто множество разных путей.

— И слизень может прицепиться к колесу автомобиля?

— Может не сам слизень, а его яйца, которые значительно более устойчивы к таким стрессам.

— Этот слизень представляет собой какую-то опасность для экосистемы?

— Он опасен тем, что может съесть все подряд. Он выедает многие местные виды растений, но его не ест практически никто из наших хищников. Одна из задач нашей работы — продумать методы борьбы с этим слизнем. Мы этим занимаемся.

— Как можно бороться со слизнем?

— Пока нам ничего не приходит в голову лучше, чем физическое уничтожение. Возможно, какие-то волонтерские программы вполне могут сработать, потому что нужно собрать их перед зимовкой. Например, сдал ведро слизней — сделал доброе дело и получил кепку. Чем не поощрение?

— А вы этим не навредите экосистеме? Может, он уже так в нее внедрился, что его уничтожение, как в свое время у китайцев с воробьями, приведет к непоправимому ущербу.

Константин Брониславович Гонгальский. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия

— Нет. Слизень проник буквально несколько лет назад, это самая первая стадия инвазии. Сейчас мы еще имеем шанс его остановить, в то время как клен ясенелистный уже сложно изъять из экосистем, тут вопрос уже более сложный.

— А есть насекомые, которые тоже внедрились в экосистему?

— Многие виды расширяют свои ареалы, вселившись сюда, скажем, 100 лет назад, и мы их уже воспринимаем как свои местные виды. Например, у нас в Подмосковье, в Москве около десятка видов мокриц. Они практически все пришли к нам из Европы, хотя это случилось много десятилетий тому назад. Если посмотреть какие-нибудь старые сборы из Москвы, то они там отмечены уже десятилетия назад. Хотя это европейские виды, инвазивные. Но они не разрушили наши экосистемы — они в них встроились.

— Есть ли случаи, когда вы неожиданно встретили тот или иной вид?

— Тут скорее не мои личные впечатления, а впечатления нашего коллектива, в который входит больше сотни человек. Во-первых, в Лосином Острове обнаружено очень много орхидных, в том числе орхидей, внесенных в Красную книгу Москвы. Насекомых из Красной книги Москвы было найдено не менее 100 видов, мы видим очень большое их разнообразие. В Лосином Острове обнаружено большое количество птиц, в том числе синичка князек, которая внесена в Красную книгу РФ. Ее более 20 лет не регистрировали на территории Москвы. Есть предположения, что Лосиный Остров не очень хорошо исследован и этот князек там гнездился все 20 лет, но для орнитологов эта встреча стала серьезным событием. Были обнаружены несколько видов рукокрылых, которых тоже не находили раньше.

— Давайте поговорим про «царя» Лосиного Острова. Сейчас появляется очень много сообщений, что лоси выходят на трассу, на МКАД, на улицы города. Как нужно к этому относиться? Это нормальное явление или что-то экстраординарное?

— В пределах той работы, которую мы ведем, лосю посвящено отдельное внимание, отдельный раздел, которым занимаются наши териологи. Сейчас мы пытаемся в первую очередь понять, сколько лосей обитает на территории московской части парка «Лосиный Остров».

— Удалось понять?

— 12–14 особей. Видимо, это оптимальное количество, которое может прокормиться теми ресурсами, которые есть в национальном парке, без дополнительной подкормки или миграции. Одна из наших задач — выяснить, оседлые ли эти лоси или они все время перемещаются. На них были надеты специальные ошейники — не на всех, пока на четверых, потому что метить лося можно только зимой, когда он идет по снегу. В него стреляют усыпляющей ампулой, и нужно проследить, сколько он пройдет, потом где-то уснет. Это можно сделать только со снегом. В прошлом году мы начали работать — была очень малоснежная зима, и только в самом конце зимы удалось пометить несколько особей. Но те четыре особи лосей, которых наши коллеги пометили, проявляют довольно сильную приуроченность к одной и той же территории: у каждого свой участок обитания, хотя некоторые заходят на соседнюю территорию, чтобы найти более подходящую растительность для питания. Но, конечно, у них во время периода гона начинается значительно более активное перемещение, особенно у самцов, поэтому они могут выходить за пределы парка, на дорогу, пересекать пешеходные дорожки. Это естественно для животного, потому что никаких физических преград у него нет.

— Обычно, встретив лося, люди изумляются, хватают гаджеты, начинают снимать видео, фото… Можно так делать?

— Так, конечно, можно делать, но не нужно забывать, что лось — дикое животное и вы находитесь не в зоопарке. Поэтому вести себя нужно как можно спокойнее и не подходить к лосю слишком близко.

— Это опасно?

— Да, у него очень сильные и острые копыта, он может довольно сильно поранить, если не убить. И самое главное: если у вас собака, ее нужно обязательно взять на поводок и не подпускать, потому что для собаки это дикое животное, она начинает впадать в охотничий раж, а для лося собака — это хищник. Тут начинается самое непредсказуемое. Мы сейчас пытаемся ввести в регламент, что собаки во время прогулки по Лосиному Острову должны быть на поводке. Это не городской парк, и я хотел бы подчеркнуть это особо. Мы попадаем в лес. Словосочетание «национальный парк» нас немного запутывает. На самом деле национальный парк — это почти то же самое, что заповедник. Вы попадаете в заповедную природу, и уж если вы пришли туда с собакой, то не надо ее отпускать, она не должна разорять птичьи гнезда, ловить белок, куниц, взаимодействовать с лосем. Это одна из основных причин, почему лось может проявить агрессию.

— Недавно смотрела видео, как люди катаются на моторной лодке по Москве-реке и рядом с ними плывут два лося. Причем совершенно спокойные, как будто такой заплыв — привычное для них дело.

— Так и есть. То, что лоси хорошо плавают, — известный факт, они могут пересекать водные пространства, но при этом они адаптивны к присутствию человека. Одно из направлений наших работ — оценка уровня стресса по состоянию гормонов у лосей. Как показали наши коллеги, уровень стресса у лосей в московской части Лосиного Острова примерно такой же, как в заповеднике «Калужские засеки», где людей нет вообще.

— Вы сами изучаете почвенные организмы. Что здесь есть интересного, удивительного, уникального?

— У нас довольно много сотрудников занимаются разными группами почвенных животных. Нами обнаружено несколько редких видов, а есть и впервые обнаруженные на территории Москвы, например инфузории, несколько видов энхитреид. Мы стараемся в нашей работе и в тех рекомендациях, которые дадим столичному Департаменту природопользования, сформулировать практические советы, как дальше управлять этой экосистемой, как минимизировать ущерб в том числе почвенным животным. Например, предложить использование материалов, которые не будут запечатывать почву, мешать воздуху проникать в нее, не давать уплотнять почву, делать какие-то настилы. Если говорить о беспозвоночных и насекомых, в частности, мы стараемся говорить о том, что нужно снижать еще и световое загрязнение. Это одно из самых серьезных воздействий, которое город оказывает на лес. Например, такие парки, как «Воробьевы горы» или «Царицыно», очень активно подсвечиваются, в результате там практически не остается насекомых, потому что они летят на свет и погибают. Так делать не надо.

— А как надо?

— В лесу не должно быть всегда светло как днем. Может, не стоит устанавливать фонари вдоль дорожек, а вместо этого использовать точечную, минимальную подсветку, если дорожка нужна для прогулок. Вокруг по периметру леса она могла бы быть полезна для жителей города, но слишком много света убийственно для его обитателей, особенно для насекомых, даже для птиц. Я не отметил в начале нашей беседы, что еще одним из важных результатов первого года нашей работы стало то, что мы провели зонирование национального парка, выделили зоны, где совсем ничего нельзя делать. Это заповедная зона.

— А почему именно там нельзя ничего делать?

— Ценность Лосиного Острова состоит в том, что он представляет собой цельный, неразорванный кусок леса. Когда-то его разрезала МКАД, но надо стараться больше его не разрезать. То, что лось или другие крупные млекопитающие сохраняют свою популяцию в пределах Москвы, происходит только благодаря тому, что у них есть большой и цельный участок обитания. Если мы даже просто проведем дорожку с фонарями, это разорвет место обитания на две части. Поэтому мы предложили выделить заповедную зону.

— Как к вашим советам относятся в департаменте?

— К нашему приятному удивлению, департамент это воспринял. «Как вы сказали, так мы и сделаем». Это очень здорово, и это не какая-то публичная лесть. Привлечение научных коллективов для того, чтобы принимать управленческие решения, — это весьма похвальная работа, говорящая о том, что природоохранное ведомство заботится о вверенной территории не путем принятия спонтанных решений, а основываясь на научных исследованиях.

— Мы поняли, как надо вести себя при встрече с лосями. Давайте теперь скажем, как вообще надо себя вести на территории Лосиного Острова, чтобы ему не навредить.

— Нужно помнить, что вы пришли не в парк, а в лес. Тайга далеко в Сибири или на севере европейской России требует такого же отношения. Там, безусловно, могут быть какие-то комары, которые будут кусать, клещи, которые могут на вас сесть. Поэтому нужно правильно одеться, не выходить в лес в шортах. Это нужно для вашей защиты. А для того, чтобы не навредить самому лесу, надо помнить простые правила: не нужно шуметь, разводить костры, рвать растения. Это запрещено, но мы не всегда знаем все правила. Даже просто унести за собой мусор — это тоже защита природы. Брошенный окурок или даже стеклянная бутылка (из-за эффекта линзы) могут привести к пожару. Если есть правила, нужно их соблюдать, потому что они написаны на каком-то основании. Если написано, что не надо сходить с дорожек, — это не потому, что кому-то хочется всех посчитать или ограничить вашу свободу, а потому что в противном случае будет происходить уплотнение почвы, почвенным жителям будет нечем дышать. Мы надеемся, что доработанные нами правила поведения будут доведены до местного населения. Очень важно рассказывать, что сейчас в национальном парке ведутся исследования, что нужно помогать.

— Возникают ли у вас проблемы с местными жителями?

— Бывает. Например, нам выдали разрешение на проезд на личном транспорте, потому что нужно привезти что-то тяжелое — ловушки, фотоловушки, расставить их. Народ заботится о лесе: люди набрасываются, не пускают машины, перекрывают дорогу. Приходится объяснять, показывать пропуск — только тогда начинают понимать, что это никакие не браконьеры. Но это здорово, что люди пекутся о судьбе национального парка, видно, что это их родная территория, о которой они стремятся заботиться. Хорошо бы, прежде чем эти столкновения с учеными возникли, донести до людей, что ведется такая программа. Мы над этим работаем, департамент тоже рассказывает о нашей совместной деятельности.

— Сейчас очень много защитников Лосиного Острова, зеленых, которые собираются большими группами, пишут плакаты. Вы с ними взаимодействуете?

— Мы стараемся донести до людей, что наша задача — изучить этот лес, понять, как он функционирует, и дать ему возможность сохраниться в таком виде для следующих поколений. Информацию, которую мы получаем, передаем Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, и он ее воспринимает с очень большим вниманием. Мы надеемся, что сотрудничество природоохранного ведомства и ученых позволит поддерживать национальный парк в хорошем состоянии еще долгие годы.