Космический аппарат «Венера-Д» (модельное изображение).

Источник изображения: НПО им. С.А. Лавочкина

Попытаться найти внеземную жизнь и узнать больше о «сестре Земли» в целом — таким задачам посвящена перспективная автоматическая миссия «Венера-Д» («Долгоживущая»). Над грядущим полетом ко второй планете Солнечной системы работает большая команда отечественных ученых. Где и почему стоит искать жизнь на Венере? Что еще помогут узнать запланированные исследования? Почему миссия получила знаковое имя «Долгоживущая»? Об этом — новая статья с комментариями научного руководителя Института космических исследований РАН академика Льва Матвеевича Зеленого.

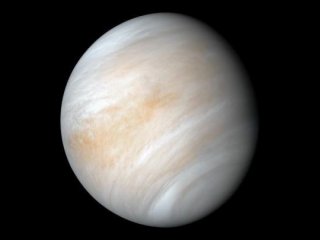

Венера — вторая планета по удаленности от Солнца. Ее нередко называют «сестрой Земли» из-за схожих параметров: диаметра, массы, плотности и состава. Однако давление на поверхности Венеры в 92 раза превышает земное, а сама она раскалена до 470 °C. Основные составляющие атмосферы — углекислый газ (96,5%), азот (3%), диоксид серы (0,015%). Планета вращается крайне медленно: один венерианский день длится около 244 земных суток. У планеты практически нет магнитного поля, поэтому Венера не защищена от воздействия солнечного ветра — потока заряженных частиц, испускаемого нашей звездой. На высоте 50–70 км Венеру окутывает плотный слой облаков, в основном состоящих из серной кислоты и отвечающих за парниковый эффект. Содержание воды в атмосфере крайне мало: 30 молекул на 1 млн (на два-три порядка меньше, чем на Земле). Исследования показывают, что 80% поверхности планеты было залито вулканической лавой в течение последнего миллиарда лет. Считается, что масштабные извержения вулканов помогали высвобождать внутреннюю энергию планеты вместо движений литосферных плит, характерных для Земли (кора Венеры представляет собой единое целое). Собранные данные косвенно подтверждают, что вулканическая активность на планете может продолжаться и сегодня. Предполагается, что деятельность вулканов на Венере может сопровождаться грозами.

Планета Венера — необычный мир с экстремальными условиями и широкое поле для научных исследований.

Источник изображения: freepik / фотобанк Freepik

Уникальная задача

Венера активно изучалась в советское время многочисленными космическими аппаратами. Благодаря впечатляющим результатам отечественных миссий Венеру стали называть «русской планетой». На текущий момент последняя успешная посадка на планету — миссия «Вега-2» — состоялась в 1984 г.

Запуск «Венеры-Д» должен расширить познания о второй планете Солнечной системы. Собрать новые и уточнить уже накопленные данные поможет современная аппаратура, превосходящая предшествующую по точности и информативности.

Предполагается, что «Венера-Д» будет состоять из орбитального и посадочного аппаратов, а также двух аэростатных модулей. Старт к планете намечен на 2030-е гг. Для вывода автоматической станции в космос планируется использовать ракету-носитель «Ангара-А5М».

«Окно запуска для миссии на Венеру выбрать легче, чем для полета на Марс. Особенно выгодно запускать аппараты во время сближения с Венерой, когда на достижение планеты затрачивается меньше топлива. Ближайший такой период приходится на 2031–2032 гг., — рассказал научный руководитель проекта «Венера-Д» Лев Матвеевич Зеленый. — При планировании миссии учитываются два фактора: нужно попасть в удобное окно запуска и к этому времени сделать и испытать аппарат. Надеемся, что в случае с “Венерой-Д” мы завершим работу к наступлению благоприятного периода для пуска, позволяющего отправить к Венере аппарат с большей массой — как следствие, максимально нагруженный научной аппаратурой».

Примерно в то же время, что и «Венера-Д», ко второй планете должны отправиться несколько зарубежных миссий — аппараты DAVINCI и VERITAS (США), Venus Orbiter Mission (Индия), EnVision (Европейское космическое агентство). Однако лишь в отечественную программу входит посадка на поверхность, остальные аппараты будут вести измерения с орбиты или на спуске в атмосфере. По словам Л.М. Зеленого, в то время как атмосфера Венеры уже изучена достаточно хорошо, о поверхности планеты пока известно немногое. Поэтому работа посадочного аппарата будет иметь большое значение.

О проекте корреспонденту портала рассказал научный руководитель миссии «Венера-Д» академик Лев Матвеевич Зеленый.

Фото: Николай Малахин / «Научная Россия»

В поисках баланса

Новый проект неспроста получил название «долгоживущего»: более совершенные материалы позволят продлить работу аппаратов. Так, аэростатные модули «Венеры-Д» впервые в истории должны проработать в атмосфере планеты около 20 дней. Для сравнения: их предшественники, запущенные во время советских миссий «Вега», «прожили» 48 часов!

С посадочным модулем дела обстоят интереснее. Изначально срок работы аппарата на поверхности планировалось существенно увеличить в сравнении с советскими запусками, но расчеты показали, что для выполнения всех изысканий будет, как и прежде, достаточно двух-трех часов. Помимо этого, аппарат затратит 50 минут на спуск, во время которого также будет собирать научные данные.

При планировании космической миссии должно быть рассчитано наилучшее соотношение массы технических средств, поддерживающих «жизнь» аппарата, и научных приборов.

Источник изображения: starline / фотобанк Freepik

«Продлевать жизнь космических аппаратов можно различными способами, — пояснил Л.М. Зеленый. — Для этого создаются специальные теплоизолирующие материалы. Они постоянно совершенствуются, но, в принципе, достойные разработки уже применялись в конструкции советских аппаратов несколько десятков лет назад. В эпоху СССР состоялось десять мягких посадок на Венеру, и все эти модули проработали на поверхности около двух часов. Казалось, что это малый срок, поэтому изначально мы планировали, что новый аппарат проработает на Венере сутки. Но расчеты показали, что это не очень эффективно. Дело в том, что аппарат можно оснастить очень мощной теплоизоляцией, позволяющей сохранять внутри рабочую температуру в течение нескольких суток. Однако в этом случае в посадочном модуле не хватит места для всей научной аппаратуры, поскольку масса посадочного аппарата строго ограничена. И поэтому планирование миссии всегда подразумевает trade-off (англ. «компромисс». — Примеч. авт.): нужно решить, как распределить массу аппарата между техническими средствами (в том числе теплозащитой) и исследовательскими приборами. Рассчитывается оптимальное соотношение, при котором аппарат “проживет” достаточно долго, чтобы провести все научные измерения, и при этом на нем будет размещено максимально возможное количество аппаратуры. И в результате расчетов мы пришли к сроку, схожему с советскими миссиями, — два-три часа. За это время можно провести все запланированные исследования».

Временно защитить приборы посадочного модуля от жестких условий помогут не только внутренняя и внешняя теплоизоляция, но и установленный в аппарате аккумулятор холода. По истечении нескольких часов техника постепенно отключится из-за перегрева.

«Мы будем наблюдать, как внутри аппарата постепенно повышается температура, и когда она превысит некое критическое значение (около 80–90 °C), приборы начнут выходить из строя. Пока у нас нет электроники, способной долго работать при таких высоких температурах», — объяснил Л.М. Зеленый.

В облаках и не только

Важнейший вопрос, на который попытаются ответить ученые с помощью новой миссии: есть ли жизнь на Венере?

Кислотные венерианские облака могут оказаться благоприятной средой обитания для микроорганизмов, приспособленных к выживанию в экстремальных условиях.

Источник изображения: freepik / фотобанк Freepik

Перспективное место для поиска живых созданий — кислотные венерианские облака. Температура и давление в их нижнем и среднем слоях схожи с условиями на поверхности Земли, а на 75–80% серной кислоты в мелких атмосферных каплях все равно приходятся 20–25% воды. Прямые измерения показали, что в нижнем слое облаков также есть хлор, сера и фосфор, необходимые для формирования клеток. Такая среда может оказаться вполне комфортной для жизни микроорганизмов: даже на нашей планете в глубоких подземных слоях можно найти активные бактерии. Существуют они и в очень сильно разреженных слоях атмосферы. Выживать подобные организмы могут, например, окисляя вещества, содержащие серу и железо.

Интерес к гипотезе подогревают два важных открытия. Во-первых, в верхнем слое облаков Венеры необычно активно поглощается ультрафиолетовое излучение. Природа поглотителя пока неизвестна, но на Земле есть бактерии, поглощающие излучение в той же области спектра. Во-вторых, в 2020 г. научное сообщество всколыхнуло известие о выявлении в венерианских облаках газа фосфина (PH3), который может быть продуктом жизнедеятельности микроорганизмов. Поэтому исследования «Венеры-Д» будут в том числе направлены на изучение неизвестного УФ-поглотителя и поиск в атмосфере планеты различных газов-биомаркеров.

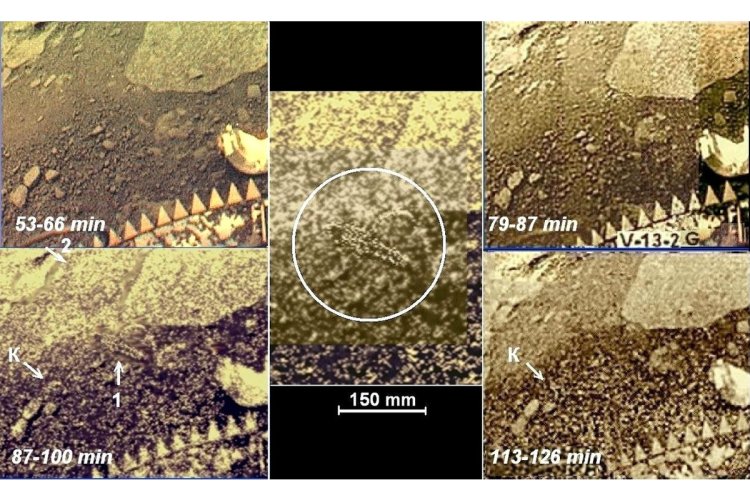

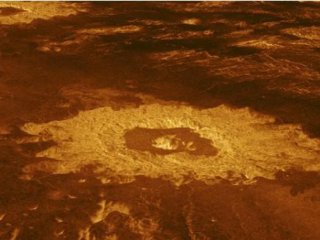

Внимание ученых привлекает и поверхность Венеры. Причина весьма необычна: на панорамных изображениях планеты, сделанных советскими космическими аппаратами, нередко замечали объекты, которые были на одних снимках, но отсутствовали на других, словно меняли положение. Планируется, что снимки, сделанные посадочным модулем «Венеры-Д», помогут разобраться в природе этих случаев.

«Когда аппарат сядет на поверхность, он должен сделать высококачественные, четкие, детальные панорамы поверхности Венеры с хорошим временны́м разрешением, — рассказал Л.М. Зеленый. — Таким образом, если на поверхности планеты действительно наблюдаются какие-то движения, которые, как нам кажется, были видны на панорамах, снятых советскими “Венерами”, мы сразу увидим их с повышенными точностью и надежностью. Потому что, когда выводы делаются на основе панорам, сделанных еще в 1970-е гг., всегда есть поводы для критики. Хотя должен отметить, что уже в те годы ученые А.С. Селиванов и Ю.М. Гектин из Российского научно-исследовательского института космического приборостроения разработали для аппаратов программы “Венера” совершенно потрясающие телевизионные системы, на 20–30 лет опередившие свое время. Поэтому телевидение на аппаратах той эпохи было очень качественным и надежным. Сейчас же технологии будут еще более совершенными».

Необычный объект на поверхности Венеры (в центре — в увеличении), чье положение менялось с течением времени в процессе съемки панорам посадочным аппаратом миссии «Венера-13».

Источник изображений: ИКИ АН СССР и ИППИ АН СССР / предоставлены Л.М. Зеленым

Непохожая «сестра» Земли

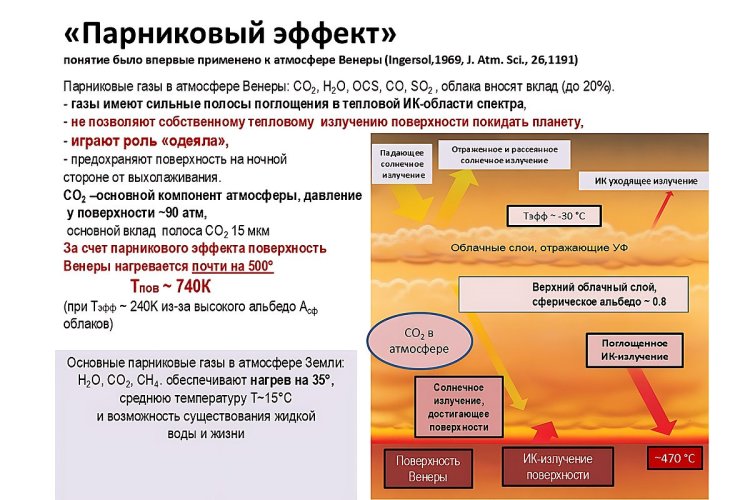

Венера — интересный предмет изучения в целом. Так, ее атмосфера вращается в 50 раз быстрее, чем сама планета. Это явление назвали суперротацией. Внимание исследователей привлекает и экстремальный парниковый эффект.

Предполагается, что в первые миллиарды лет существования Солнечной системы на Венере могли быть благоприятные условия для развития жизни. На планете мог существовать океан. Но затем эволюция Венеры набрала экстремальные обороты. Постепенно океан начал испаряться. В результате в атмосфере Венеры становилось все больше парниковых газов — водяного пара и диоксида углерода, выбрасываемого вулканами. Постепенно перегрев планеты перешел в неконтролируемую стадию и Венера раскалилась до современных температур. При этом водяной пар со временем улетучился из атмосферы, поскольку под воздействием солнечного излучения молекулы H2O распались на ионы водорода и кислорода, а те унес в космическое пространство солнечный ветер, от которого Венера, в отличие от Земли, практически не защищена природным щитом в виде магнитного поля.

Особенности парникового эффекта в атмосфере Венеры. Эффективная температура (Tэфф) показывает, насколько сильно была бы разогрета планета без учета парникового эффекта. Сферическое альбедо — отношение светового потока, рассеиваемого космическим телом во всех направлениях, к потоку, падающему на это тело (т.е. облачная атмосфера Венеры отражает около 80% солнечного излучения).

Источник изображения: слайд презентации Л.М. Зеленого / Российская академия наук

«Сейчас уже более или менее понятно, почему у Венеры нет магнитного поля. Планета вращается вокруг своей оси очень медленно — это одна из причин (скорее всего, главная), по которым внутри Венеры не развился эффект динамо. Вопрос, почему у нее такая малая скорость вращения, до сих пор вызывает споры <…>, — добавил Л.М. Зеленый. — Но сама планета вращается медленно, а ее атмосфера нагревается Солнцем и из-за этого начинает разгоняться и “раскачиваться”. Когда Солнце нагревает определенную точку атмосферы, газ в этом месте начинает “растекаться”. В атмосфере образуются многочисленные “ячейки”, и часть вещества “течет” на ночную сторону планеты, часть — к полюсам. Если быть более точным, в меридиональных ячейках, находящихся в облачном слое, происходит движение к полюсам и к экватору (ячейки Хэдли), а одна большая глобальная ячейка, где протекает перемещение с дневной на ночную сторону, находится над облаками в мезосфере.

Сложная динамика атмосферы Венеры еще находится в процессе изучения. Скорость суперротации зависит от цикла солнечной активности, но, помимо солнечного, есть и другие факторы, влияющие на нее. Важный вклад в изучение суперротации внесла недавняя европейская миссия “Венера-Экспресс”, работавшая с 2006 г. по 2014 г. Российские ученые, в основном из ИКИ РАН, играли важную роль в этом проекте и как авторы экспериментов (спектрометры PFS и SPICAV/SOIR), и как соисследователи французских и шведских коллег (эксперименты VIRTIS, VMC, ASPERA). Работа над анализом этих данных продолжается и сейчас, и в ней активно участвуют молодые специалисты института».

Погружение в прошлое Венеры и анализ ее эволюции позволят в том числе понять, по какому пути движется наша собственная планета: не грозит ли Земле судьба ее «сестры», если не прекратить выбросы парниковых газов в ее атмосферу?

Ключевые различия климатических систем Венеры, Земли и Марса.

Источник изображения: слайд презентации Л.М. Зеленого / Российская академия наук

Миссия «Венера-Д» призвана глубже исследовать перечисленные особенности планеты. Хотя в целом, как отметил Л.М. Зеленый, российские ученые делают ставку именно на поиски жизни, поскольку на исследование остальных вопросов во многом нацелены параллельные миссии зарубежных коллег.

От орбиты до поверхности

Посадочный модуль «Венеры-Д» оснастят несколькими камерами: посадочной, микроскопической и цветными панорамными. Это позволит всесторонне изучить поверхность планеты на месте посадки. На аппарат массой около 800 кг также планируется установить спектрометры разных видов, которые помогут определить, какие элементы (и их конкретные изотопы, в том числе радиоактивные) и минералы входят в состав поверхности до глубины 0,5 м; провести поиски воды в венерианской коре; изучить взаимодействие атмосферы с поверхностью.

Чтобы решить многие из поставленных задач, включая определение изотопного и элементного состава породы, посадочный модуль должен взять пробу грунта с поверхности планеты. Образцы будут исследоваться автономно внутри аппарата.

В настоящее время для посадочного аппарата «Венеры-Д» разрабатывается грунтозаборное устройство. Рассматриваются несколько вариантов конструкции.

Фото: fanjianhua / фотобанк Freepik

«В настоящее время разрабатывается грунтозаборное устройство. Это будет довольно сложная конструкция, поскольку нужно будет передать собранный материал из наружной среды с экстремальными температурой и давлением внутрь аппарата, где условия будут близки к земным. Сейчас мы рассматриваем разные варианты конструкций», — отметил Л.М. Зеленый.

В то же время в кислотных облаках Венеры будут дрейфовать два аэростатных модуля: на высоте 56 км — большой (массой 15 кг), на уровне 54 км — малый (массой 4 кг). Планируется, что они возьмут образцы атмосферы, что должно помочь прояснить природу неизвестного УФ-поглотителя. Оба аппарата будут изнутри изучать динамику венерианской атмосферы, распределение в ней тепла и изменение различных ключевых параметров с помощью метеокомплексов. Помимо этого, большой модуль будет с помощью спектрометров анализировать состав облачного аэрозоля и изучать состав атмосферы, в том числе его основные компоненты (угарный и углекислый газ, кислород, водяной пар и другие) и составляющие их изотопы. Малый же аппарат должен исследовать структуру облачного аэрозоля посредством счетчика частиц и выявить вероятную электрическую и сейсмическую активность с помощью радиочастотного и звукового детекторов. Подпитываться аэростатные модули будут от солнечных батарей.

В числе многообразных задач орбитального и аэростатных модулей миссии «Венера-Д» — выявление возможной электрической активности в атмосфере планеты.

Источник изображения: freepik / фотобанк Freepik (представлено в иллюстративных целях)

Орбитальный аппарат миссии тоже будет всесторонне изучать атмосферу Венеры и отчасти — ее поверхность. Для этого модуль планируется оснастить комплексом камер и спектрометров. В числе задач аппарата:

- создание первой в истории тепловой 3D-карты атмосферы планеты от поверхности до уровня 170 км;

- анализ динамики атмосферы (в том числе суперротации) и ее состава;

- исследование парникового эффекта;

- изучение УФ-поглотителя, его распределения в атмосфере;

- определение состава и структуры облаков;

- наблюдение за ионосферой Венеры — ее составом, взаимодействием с солнечным ветром, процессом «улетучивания» составляющих атмосферы в космическое пространство;

- выявление возможной вулканической активности на ночной стороне планеты и вероятной молниевой активности.

«Хорошо сконструированный орбитальный модуль может проработать очень долго, — заметил Л.М. Зеленый. — Например, аппарат “Венера-экспресс” функционировал восемь лет, на орбите Марса некоторые автоматические станции работают уже более 20 лет. Долгий мониторинг позволит продлить тренд измерений предыдущих орбитальных аппаратов и узнать, почему вращение атмосферы Венеры то ускоряется, то замедляется».

Некоторые дублирующие исследования атмосферы также должен провести посадочный модуль в процессе движения к поверхности Венеры. В том числе он, возможно, осуществит прямой химический анализ облачного аэрозоля.

Спектрометр — прибор, измеряющий какое-либо физическое свойство вещества или среды посредством накопления его оптического спектра.

Одна из важнейших инноваций «Венеры-Д» — высокоинформативная и быстрая технология передачи данных на Землю.

Источник изображения: balasoiu / фотобанк Freepik

Точность — выше, информации — больше

Точность измерений научной аппаратуры, которую планируется установить на посадочный модуль «Венеры-Д», будет существенно выше, чем у ее советских предшественников. Кроме того, новые приборы смогут снабдить ученых бóльшим объемом данных. Передавать информацию с посадочного аппарата и аэростатных модулей на Землю будет орбитальный аппарат.

«Сейчас все приборы на порядок более высокоинформативны, чем в прошлом. И нужно успеть передать всю собранную информацию с места посадки на орбитальный аппарат, чтобы он успешно транслировал данные на Землю. Таким образом, нам нужно учитывать три фактора: проведение детальных высокоинформативных измерений, передачу всех собранных данных и поддержку в течение этого времени рабочей температуры внутри посадочного аппарата, — сказал Л.М. Зеленый. — Так как посадочный модуль не будет мобильным, все пробы он будет брать из одной точки. Поэтому нет смысла поддерживать работу аппарата в течение длительного срока. Главное, чтобы он сел, снял окружающий ландшафт, взял пробы, исследовал их и передал информацию на Землю. Для этого была разработана новая высокоинформативная и быстрая технология передачи данных с использованием самых современных средств. Главная инновация “Венеры-Д” — не теплозащита, продлевающая срок работы, а как раз информационный канал».

Л.М. Зеленый добавил, что траектория полета орбитального аппарата будет подбираться именно исходя из возможностей синхронизации с посадочным модулем во время единственного четырехчасового сеанса связи с ним и с аэростатными модулями на протяжении срока их работы.

Любопытство или безопасность?

Выбор посадочного места — один из вопросов, которые еще предстоит решить ученым в процессе подготовки миссии «Венеры-Д». Современные технологии позволят посадить аппарат в выбранную область планеты с точностью до 5 км (у советских аппаратов разброс достигал 300 км).

Панорамы поверхности Венеры, сделанные во время советских миссий «Венера-13» и «Венера-14».

Слайд презентации Л.М. Зеленого. Источник изображений: ИКИ АН СССР и ИППИ АН СССР

«Сейчас мы уже очень много знаем о Венере по сравнению с советской эпохой. Аппараты тех времен садились вслепую через облака практически в случайную точку — удивительно, что все посадки проходили успешно и модули не переворачивались. Место посадки определялось с большим разбросом — в несколько сотен километров. Сегодня в нашем распоряжении уже есть топографические карты, сделанные по данным радиолокационных исследований американской орбитальной миссии Magellan (NASA) и изысканий советских станций «Венера-15» и «Венера-16», которыми руководил академик В.А. Котельников. Таким образом, топография Венеры уже неплохо известна, — подчеркнул Л.М. Зеленый. — И в настоящее время ученые спорят, какая область планеты интереснее для посадки и изучения. Есть более молодые участки поверхности, залитые лавой в результате интенсивного вулканизма: поверхность Венеры в целом более молодая в сравнении с другими планетами. А есть тессеры — более древние области на поверхности Венеры, характеризующиеся сложным, изрезанным рельефом, напоминающим мозаику или черепицу. Эти участки образованы пересекающимися хребтами и грабенами и обычно считаются результатом тектонических деформаций. Их изучение представляет большую ценность для науки. Однако тессеры очень неудобны для посадки, поскольку это изрезанные, изломанные горные массивы. Поэтому более осторожные исследователи хотят посадить аппарат на более безопасную, пусть и немного менее интересную местность. Итоговое решение еще предстоит принять. В целом же текущие технические возможности таковы, что мы можем с достаточно высокой точностью посадить аппарат в любую точку планеты, выбранную научным комитетом».

Основную научную аппаратуру для «Венеры-Д» разрабатывает Институт космических исследований РАН.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

В едином порыве к космической цели

«В проекте участвует практически вся научная общественность России, — отметил Л.М. Зеленый. — Основную научную аппаратуру для миссии разрабатывает ИКИ РАН. К подготовке миссии подключены сотрудники атмосферной лаборатории и отдела ядерной планетологии нашего института. Участвуют также Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, внесший большой вклад в подготовку запусков советских “Венер”, Институт астрономии РАН, Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова. Коллеги из Института физики Земли РАН интересуются особенностями внутреннего строения Венеры — как раз причинами отсутствия эффекта “динамо”. Ученые из Института физики атмосферы РАН стремятся узнать больше о причинах развития на Венере сильного парникового эффекта, поскольку они изучают парниковый эффект на Земле и хотели бы провести сравнительный анализ. Совместно с Институтом прикладной физики РАН мы планируем провести экспериментальные исследования молний в атмосфере Венеры: на планете много вулканов, а их извержения часто связаны с накоплением атмосферного электричества. Это явление хорошо известно на Земле. Наконец, с нами активно сотрудничает Научный совет РАН по астробиологии, возглавляемый академиком Алексеем Юрьевичем Розановым. Мы считаем, что главная задача нашей экспедиции — все-таки поиск внеземной жизни. Это то новое, что мы надеемся обнаружить и по-настоящему удивить человечество».

Источники

Комментарии Л.М. Зеленого

Информация, предоставленная Л.М. Зеленым

Институт космических исследований РАН. «Венера-Д»

Большая российская энциклопедия (электронная версия). Эффективная температура (в астрономии)

Большая российская энциклопедия (электронная версия). В.Г. Сурдин. Альбедо

Источник изображения на превью: НПО им. С.А. Лавочкина

Источник изображения на главной странице: Госкорпорация «Роскосмос» (официальный Telegram-канал)

Источники изображений в тексте: freepik / фотобанк Freepik, Николай Малахин / «Научная Россия», starline / фотобанк Freepik, freepik / фотобанк Freepik, ИКИ АН СССР и ИППИ АН СССР / предоставлены Л.М. Зеленым, слайды презентации Л.М. Зеленого / Российская академия наук, fanjianhua / фотобанк Freepik, freepik / фотобанк Freepik, balasoiu / фотобанк Freepik, Ольга Мерзлякова / «Научная Россия».