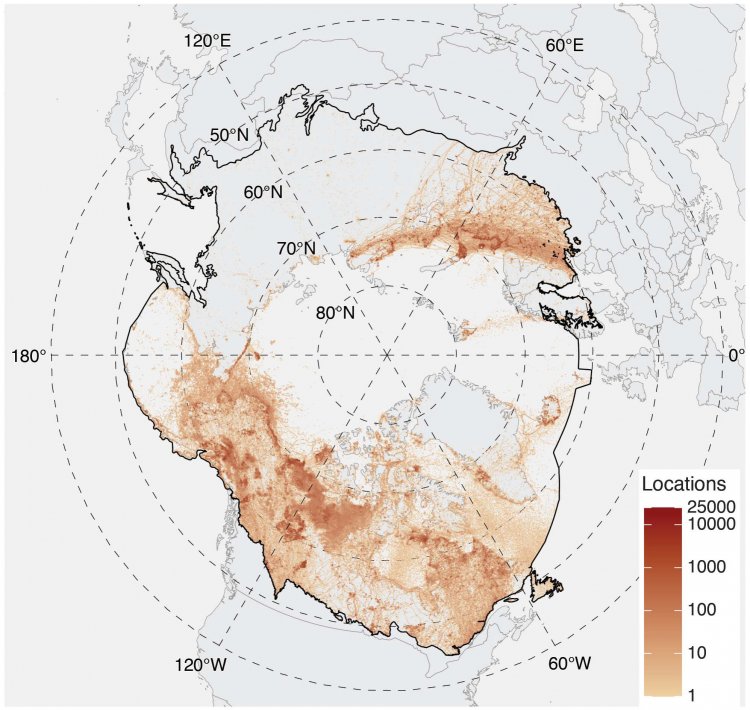

Создан Архив перемещений арктических животных (Arctic Animal Movement Archive – AAMA), объединяющий данные исследований в Арктике и Субарктике и отражающий влияние климатических изменений на все арктические экосистемы. В его создании приняли участие более 100 университетов, государственных и природоохранных учреждений из 17 стран, в том числе и эксперты из Института географии РАН. Результаты создания Архива опубликованы в ведущем мировом научном журнале Science (https://science.sciencemag.org/content/370/6517/712).

Более теплые зимы, ранние вёсны, сокращение ледового покрова и

рост хозяйственной деятельности – все эти глобальные изменения

наиболее заметны в Арктике, все это не может не оказывать влияния

на арктические экосистемы, включая животных. Исследователи со

всего мира давно наблюдают за перемещениями и поведением животных

в Арктике. Но до настоящего времени было трудно обобщить эти

данные и получить к ним доступ. Для решения этой проблемы

международной группой ученых и был создан AAMA, который размещен

на исследовательской платформе Movebank, разработанной Мартином

Викельски, директором Института поведения животных Макса

Планка.

Цель создания AAMA – объединение ученых в общую рабочую сеть и

содействие их сотрудничеству. Это особенно важно, поскольку

арктический регион охватывает многие страны и изменения,

происходящие в Арктике, отражаются по всему миру. С помощью AAMA

ученые могут делиться своими знаниями и вместе искать ответы на

вопросы о том, как животные реагируют на изменения, происходящие

в Арктике.

В настоящее время AAMA содержит более 15 миллионов точек данных,

полученных от 8000 животных. «Наша цель – использовать Архив для

построения глобального сообщества, преодолевшего

институциональные и политические границы», – говорит Мартин

Викельски. «Наш Архив может помочь в разработке методов

управления для сохранения исчезающих видов, поскольку изменение

климата становится все более экстремальным», – отмечает Гил

Борер, профессор Университета штата Огайо (США).

Недавние исследования из этого Архива показывают крупномасштабные

изменения, происходящие в миграционном поведении животных в

Арктике, а также демонстрируют, как AAMA можно использовать для

распознавания более крупных изменений экосистем.

С помощью Архива нашими американскими коллегами были объединены

данные и опыт многолетних исследований миграции беркутов, что

привело к ряду открытий. Сравнивая перемещения более 100 беркутов

с 1993 по 2017 год, исследователи обнаружили, что неполовозрелые

птицы, мигрирующие на север весной, прилетали раньше в годы с

мягкими зимами. Однако время прилета взрослых особей оставалось

довольно постоянным, независимо от погодных условий на местах

гнездования, что имело последствия для успеха гнездования и

выживания птенцов. «Наш подход показал важность оценки данных,

охватывающих поколения и десятилетние климатические модели,

игнорирование которых может резко повлиять на наши результаты и,

следовательно, на стратегии управления», – говорит Скотт ЛаПойнт,

ученый исследовательской станции Black Rock Forest (США).

Второе исследование, посвященное карибу в Северной Америке,

охватившее более 900 самок с 2000 по 2017 год, показало, что в

более северных стадах они стали рожать телят в более ранние

сроки, в то время как сроки отела более южных популяций не

показали таких изменений. «Возможность смотреть на биологические

процессы, такие как рождение детенышей, еще и в таком крупном

масштабе – на уровне популяций и подвидов на площади в миллионы

квадратных километров – беспрецедентно для вида в такой

отдаленной и суровой природной среде, – объясняет Эли Гурари из

Университета Мэриленда (США). – Эти результаты показывают

закономерности, которые мы не предполагали обнаружить, и

указывают на дальнейшие направления исследований по многим

аспектам: от эволюции карибу до их способности адаптироваться к

будущим изменениям окружающей среды».

Еще одно исследование, в котором анализируется скорость

передвижения медведей, карибу, лосей и волков с 1998 по 2019 год,

показало, что виды по-разному реагируют на сезонные температуры и

зимние снежные условия. «То, как животные реагируют на изменчивые

погодные условия посредством перемещений, будет иметь интересные

последствия для конкуренции видов и динамики системы

хищник-жертва», – говорит Питер Махони, проводивший это

исследование в Вашингтонском университете (США).

Белолобый гусь с передатчиком

Учеными Института географии РАН для пополнения Архива были

предоставлены данные по миграции белолобых гусей и морянки (Петр

Глазов) и по миграции трех видов чаек рода Larus (Григорий

Тертицкий). Многолетние данные спутникового мечения белолобых

гусей еще раз подтвердили, что ареал вида динамичен и факторы

окружающей среды оказывают большое влияние на птиц на протяжении

всего ареала. «От погодных условий конкретного года зависят успех

гнездования птиц, выживаемость птенцов, сроки и пути миграции, –

говорит орнитолог Института географии РАН Петр Глазов. – В

многолетней перспективе климатические изменения приводят к

изменению гнездового ареала вида, а также смещению мест зимовок,

миграционных путей и изменению фенологии миграции. Особенно

сильные изменения происходят в Арктике, на местах гнездования

птиц. В последние годы область гнездования западноевропейской

популяции белолобых гусей сильно расширилась на север и восток

России, достигая самых восточных районов Таймыра».

Методы геолокации и новые современные технологии спутникового

слежения дали возможность проследить миграцию морянки, одного из

самых массовых видов морских уток Арктики, численность которого

на зимовках сократилась более чем в два раза за последние 30 лет.

«В 2017-2018 годы 147 самок морянки были помечены геологгерами в

трех точках Российской Арктики, из которых 63 были отловлены

повторно для получения данных, – говорит Петр Глазов. – Данные

геологгеров показали, что Балтийское море остается основным

районом зимовки морянок, а значит, сокращение их численности там

отражает общее сокращение численности

североевропейско-западносибирской популяции. В 2019 г. были

проведены уникальные операции по установке спутниковых

передатчиков-имплантов на 13 морянок в полевых условиях на о.

Колгуев. Все птицы хорошо перенесли операцию и показали данные

перемещений в течение полного годового цикла, – продолжает

ученый. – С помощью данной работы более детально выявлены

основные места зимовок, пути миграции и места линных скоплений

птиц. Все это дает ключ к разгадке причин сокращения численности

вида и подчеркивает необходимость принятия срочных мер по ее

стабилизации в рамках международных соглашений и планов

действий».

В дополнение к сотням исследований, уже включенных в AAMA,

происходит постоянное пополнение ресурса, поскольку данные от

помеченных животных продолжают поступать и все больше

исследователей присоединяется к данному проекту. Это должно

помочь обнаружить изменения в поведении животных во всей

арктической экосистеме. «Мы также предоставляем столь необходимую

базу данных о прошлом поведении и перемещениях, – говорит Сара

Дэвидсон, куратор данных в Институте поведения животных Макса

Планка в Радольфцелле (Германия). – Это можно использовать для

улучшения стратегий управления дикой природой, решения важнейших

исследовательских вопросов и документирования изменений в Арктике

для будущих поколений».

Все полученные материалы являются уникальным источником

информации для будущих поколений, анализа функционирования

экосистем Арктики и их изменений. Созданный Архив открывает двери

для метаанализа влияния изменения климата на животный мир.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Института географии РАН