Первый полностью отечественный компактный тепловизор для медицинской диагностики представили ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». Новый прибор прост в использовании и точно измеряет локальную температуру поверхности тела пациента в любой области. Разработка уже запатентована и испытывается в клинической практике: например, для наблюдения за кровотоком во время удаления опухолей и определения глубины обморожений.

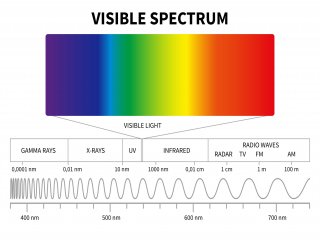

Повышенная или пониженная температура того или иного участка тела — важные «звоночки», сигнализирующие о возможном заболевании — инфекции, раковой опухоли или иной патологии. Для мониторинга изменений температуры на поверхности организма (без проникновения внутрь) используется термография — регистрация инфракрасного теплового излучения, испускаемого телом. Для этого применяются универсальные высококачественные тепловизоры, адаптируемые для медицины и дополняемые специальными программами. Однако использование этих приборов во врачебных целях ограничено: чтобы полученные с их помощью данные были достаточно точными, они должны проходить сложную математическую обработку и интерпретироваться в зависимости от конкретной ситуации.

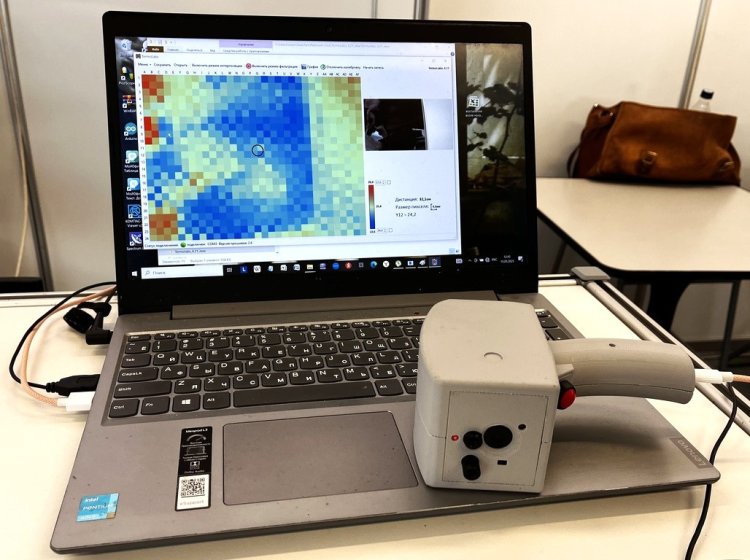

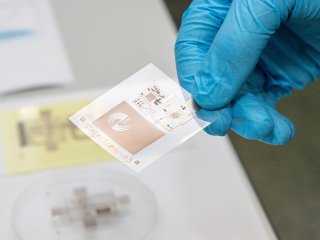

Бюджетный тепловизионный комплекс, созданный в ЛЭТИ, — новое слово в медицинской термографии. Устройство отображает не только перепады температур, но и их точные локальные значения вплоть до отдельного пикселя изображения.

О разработке корреспонденту «Научной России» рассказал заведующий кафедрой электронных приборов и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ», профессор Николай Николаевич Потрахов.

Заведующий кафедрой электронных приборов и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ», профессор Николай Николаевич Потрахов.

Фото: Отдел по связям с общественностью ЛЭТИ

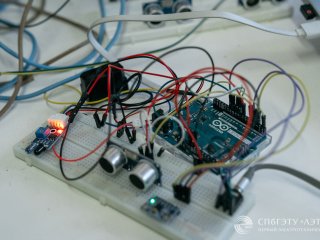

Новый тепловизор включает два датчика — матричный малоформатный и точечный. Вместе они позволяют устройству точно оценивать изменения температуры на небольшом расстоянии и показывать ее абсолютные значения практически на любом участке тела.

«Это своеобразное ноу-хау. Матричный датчик позволяет получить тепловую картину определенного участка кожи тела человека. Но в силу технологических особенностей он недостаточно точно оценивает температуру в каждом пикселе, — объяснил Н.Н. Потрахов. — В то же время точечный датчик как раз создан для того, чтобы оценивать температуру в точке с высокой точностью — до 0,1 °C. Получается, что мы снимаем общую картину, после чего “уточняем“ ее с помощью точечного датчика. Таким образом, мы предлагаем экономное решение достаточно серьезной технологической задачи».

Новое устройство не только бюджетное, но и более простое в эксплуатации по сравнению с зарубежными аналогами: использование комплекса даже не требует специальной подготовки персонала. Для диагностики тепловизор достаточно поднести к нужной области тела. По результатам измерений на экран компьютера автоматически выводится тепловизиограмма матрицы пикселей с привязанной координатной сеткой.

Ученые оснастили прибор специальным программным обеспечением, благодаря которому тепловизор обладает широким спектром возможностей. Например, врач может выделить на изображении отдельную область, где будет указываться температура в каждом пикселе, а дальномер прибора поможет рассчитать размер выбранного участка. Кроме того, программа позволяет выделять зоны с аномальными температурами на основе введенного диапазона показателей. Собираемая информация сохраняется в системе, благодаря чему в программе можно посмотреть график изменения температуры в реальном времени и сравнить несколько последовательных тепловизиограмм для анализа динамики значений. Программное обеспечение комплекса также позволяет вести «медицинскую карту» — сохранять имя пациента, дату и время измерений, изображения с указанием расстояния до обследованной области, а также комментарии специалиста.

«Все медицинские разработки, которые мы ведем на нашей кафедре, создаются в сотрудничестве с заказчиками — практикующими врачами, инженерами, технологами. В данном случае технология появилась в результате детального обсуждения с медицинскими научными работниками, ищущими новые методики и применения [термографии]. Они сформулировали нам задачу разработки экономичного, доступного, простого в эксплуатации комплекса, — поделился Н.Н. Потрахов. — Это устройство мы разрабатываем уже несколько лет. Пробные образцы комплекса проходят пробную эксплуатацию в крупных клиниках нашего города. Ключевую роль в новом тепловизоре, безусловно, играет программное обеспечение, поскольку обработка получаемой информации имеет большое значение. Недостаточно просто измерить температуру — важно верно интерпретировать результаты, правильно использовать информацию в реальных клинических случаях. Поэтому разработка качественной программы для тепловизора, недавно прошедшей регистрацию, заняла несколько лет».

О первом полностью отечественном компактном тепловизионном комплексе для медицинской диагностики, созданном в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», корреспонденту «Научной России» рассказывает заведующий кафедрой электронных приборов и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ», профессор Николай Николаевич Потрахов.

Фото на стоп-кадре видео: Отдел по связям с общественностью ЛЭТИ

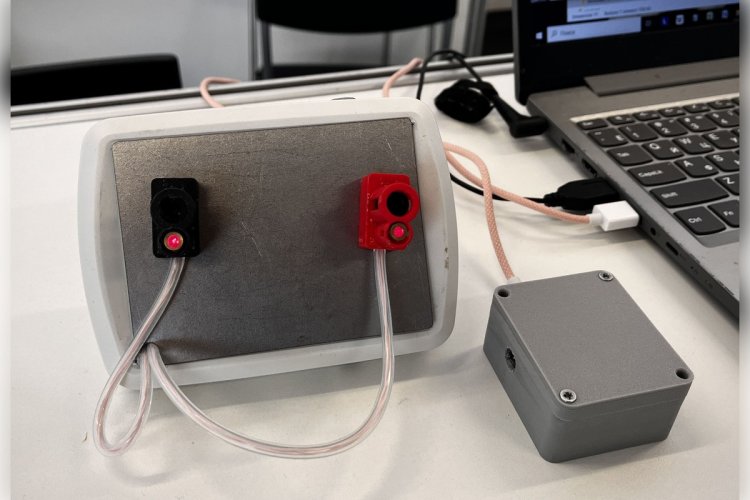

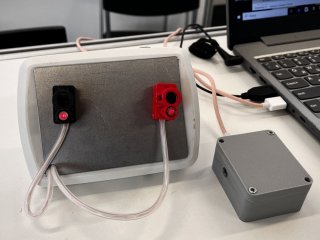

Особая версия нового устройства — первый в России портативный прибор для наблюдения за кровотоком во время операций по удалению опухолей. Технология тестируется в Российском научно-исследовательском нейрохирургическом институте им. А.Л. Поленова. Этот вариант комплекса включает два точечных датчика, один из которых следит за изменением кровотока в месте расположения злокачественного новообразования, а другой фиксирует эти же данные в непораженной области. В устройство также входит кардиограф.

«Известен медицинский факт, что злокачественная опухоль очень сильно влияет на микроциркуляцию крови в том месте, где она залегает. Поэтому анализ разницы температур между пораженным и здоровым участками дает новую информацию для правильной оценки хода операции по удалению новообразования и последующего процесса заживления. Таким образом, наш прибор — необходимое подспорье для хирурга при удалении злокачественных опухолей», — отметил Н.Н. Потрахов.

Один из вариантов конструкции тепловизионного комплекса — с двумя точечными датчиками — для сравнительного мониторинга температуры в ходе операции по удалению злокачественной опухоли.

Фото: Евгения Захарова / Центр научных коммуникаций ЛЭТИ

Технология прошла опытные испытания в нескольких крупных медицинских учреждениях северной столицы.

«Ведется пробная эксплуатация комплекса в ряде клиник нашего города, включая Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова. По ее результатам врачи уточняют области применения прибора, методику его использования. В первую очередь, наше устройство, конечно, востребовано в области онкологии, где оно может применяться для диагностики и оценки динамики лечения пациентов», — пояснил Н.Н. Потрахов.

Среди других медицинских организаций, где тестировался тепловизионный комплекс, — Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. ак. И.П. Павлова и Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. Устройство использовали в разных целях: не только для оценки интенсивности кровотока, но и, например, для определения глубины ожогов и измерения температуры кожи пациентов с сепсисом.

Н.Н. Потрахов добавил, что технология нашла применение и в области военной медицины — здесь прибор можно применять для оперативной диагностики термических повреждений, таких как отморожения стоп и кистей рук: «Сейчас мы проводим такие работы совместно с Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова, куда также был отправлен на эксплуатацию один из наших приборов».

Тестирование подтвердило, что новый тепловизионный комплекс обладает широкими возможностями.

«Сейчас мы находимся на стадии полноценных испытаний опытного образца. Нужно четко понимать, что это еще не законченное изделие. Чтобы получить готовый продукт, нужно провести серьезный цикл клинических испытаний и учесть замечания медиков, — заключил Н.Н. Потрахов. — Пожеланий, как всегда в случае с новой технологией, очень много, поэтому сейчас идет выработка общей концепции комплекса, но прибор вряд ли будет существовать в единственном варианте. Уже сейчас мы рассматриваем минимум две версии прибора — с двумя и с тремя датчиками — чтобы максимально удовлетворить потребности лечащих врачей. Поэтому, скорее всего, будет разработана линейка приборов. Полагаю, что в течение года мы завершим основные клинические испытания и соберем замечания, которые будем устранять в дальнейшем. Параллельно мы собираемся искать финансирование, чтобы провести достаточно дорогостоящие испытания для получения регистрационного удостоверения и запустить серийное производство. Одним словом, работы еще очень много, но мы решим поставленные задачи».

Новость подготовлена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ

Фото на превью: Евгения Захарова / Центр научных коммуникаций ЛЭТИ

Фото на странице: Евгения Захарова / Центр научных коммуникаций ЛЭТИ; Отдел по связям с общественностью ЛЭТИ.