Детеныш саблезубой кошки гомотерия.

Источник изображения: рисунок Исакко Альберти (Isacco Alberti), подарок авторам исследования / предоставлено А.В. Лопатиным

Обычно работа палеонтолога ассоциируется с изучением вымерших обитателей нашей планеты по их костям и скелетам. Реже ученым везет найти мумифицированные остатки древних животных, избежавшие разложения. Ранее находили лишь мумии видов, имеющих аналоги в современной фауне, — например, мамонтов, шерстистых носорогов, пещерных львов. Но в 2020 г. российским ученым улыбнулась удача: на северо-востоке Якутии на реке Бадярихе (притоке Индигирки) был найден мумифицированный детеныш гомотерия — крупной саблезубой кошки. Впервые в истории мировой палеонтологии исследователи своими глазами увидели, как выглядело вымершее млекопитающее, не похожее ни на одно из современных животных. О чем «рассказал» специалистам маленький «путешественник во времени», читайте в статье «Научной России» с комментариями руководителя исследования, директора Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН доктора биологических наук, академика Алексея Владимировича Лопатина.

Взрослая особь гомотерия.

Источник изображения: рисунок Ю.М. Гирина из экспозиции Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова ПИН РАН / предоставлено А.В. Лопатиным

Гомотерии — саблезубые кошки, обитавшие на Земле в эпохи плиоцена и плейстоцена (4,2 млн — 12,5 тыс. лет назад). Эти крупные хищники населяли огромные территории в Африке, Евразии и Америке. Наиболее широко они были распространены в Евразии во времена раннего плейстоцена (2,5–0,8 млн лет назад). Особое оружие представителей этого рода — длинные, плоские, широкие клыки, зазубренные с обеих сторон, и крупные резцы, выдающиеся вперед. Гомотерии были длинноногими, с коротким телом и маленьким хвостом, примерно как у современных рысей. Характерные для этих кошачьих сильные передние лапы и мощная удлиненная шея помогали зверям хватать добычу и разделывать мясо жертв: при этом гомотерии использовали клыки, как ножи, — вонзали их в плоть и тянули голову вниз и назад. Парадоксально, но считается, что одновременно из-за специфики зубов гомотерии не могли доедать добычу до конца, поскольку не были приспособлены обгладывать и разгрызать кости, поедать связки и хрящи, и им приходилось довольствоваться только крупными мышцами и внутренностями. Существует предположение, что далекие предки человека могли подбирать мясо, остававшееся после трапез этих хищников. Интересный факт: строение подъязычных костей гомотериев позволяет предположить, что эти кошачьи не рычали, как львы, а урчали, подобно гепардам и пумам, только более басовито.

Благодаря укрупненным клыкам и большим размерам гомотерии были верховными хищниками в трофической пирамиде. Строение скелета не позволяло этим животным лазить по деревьям — судя по всему, они предпочитали жить и охотиться на равнинах и в горах. Но однажды эти особенности, прежде помогавшие своим обладателям выживать, привели к их вымиранию: после окончания ледникового периода столь узкоспециализированный вид, последние представители которого обитали в Евразии и Северной Америке, не смог адаптироваться к смене тундростепей с мамонтовой фауной на таежные леса и исчезновению привычной добычи.

Гомотерии были близки по размерам к современным львам, но несколько уступали пещерным. Они весили до 200–230 кг, в холке достигали 110–120 см, в длину — до 2 м.

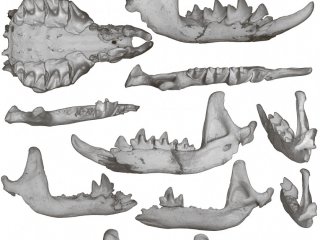

Ранее внешний облик гомотерия, как и других саблезубых кошачьих, вызывал споры среди ученых. Лишь относительно недавно было опубликовано несколько научных работ, посвященных реконструкции мышечной системы гомотериев. Кроме того, в распоряжении палеонтологов было очень мало остатков молодых особей этого вида — только череп из американской пещеры Фризенхан и фрагменты скелетов. Якутская находка пролила свет как на внешность гомотериев в целом, так и на особенности их развития в раннем возрасте.

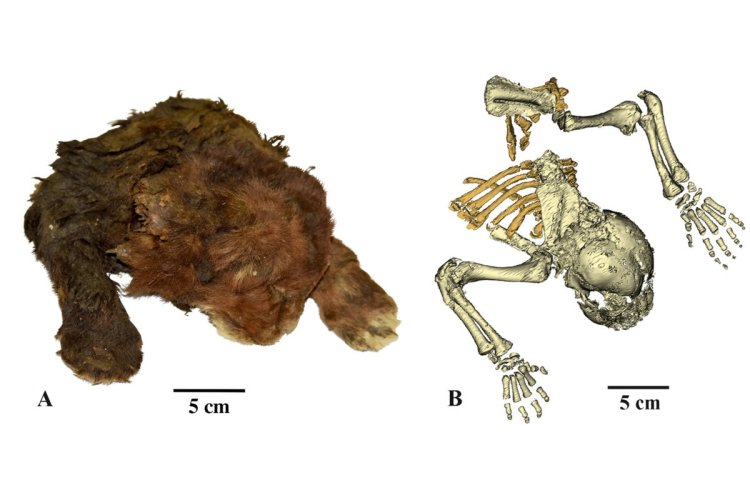

Бадярихская мумия детеныша гомотерия. Внешний вид (A) и снимок скелета (B), полученный посредством компьютерной томографии.

Изображение из статьи в журнале Scientific Reports (A.V. Lopatin, M.V. Sotnikova, A.I. Klimovsky, A.V. Lavrov, A.V. Protopopov, D.O. Gimranov, E.V. Parkhomchuk) / предоставлено А.В. Лопатиным

Результаты изучения бадярихской мумии были опубликованы осенью 2024 г. в высокорейтинговом научном журнале Scientific Reports группы Nature. Статья получила огромный положительный отклик по всему миру — как в научной среде, так и в прессе. На общем собрании членов Российской академии наук в мае 2025 г. президент РАН Геннадий Яковлевич Красников представил исследование как одно из самых ярких достижений отечественных ученых за 2024 г.

Научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны АН Республики Саха (Якутия) Айсен Климовский (слева) и руководитель отдела, доктор биологических наук Альберт Протопопов с бадярихской мумией.

Фото из архива А.В. Протопопова / предоставлено А.В. Лопатиным

Мумию детеныша гомотерия обнаружили старатели, добывавшие бивни мамонта на реке Бадярихе — притоке реки Индигирки. Место, где велись работы, представляет собой своеобразную «машину времени»: в обрыве речной террасы вскрываются мерзлые отложения с крупными линзами льда. В прошлом здесь уже находили немало фрагментов скелетов животных мамонтовой фауны — от древних волков и оленей до пещерных львов и шерстистых носорогов.

Как раз в куске льда и обнаружились хорошо сохранившиеся остатки саблезубого котенка — голова с передней частью туловища, а также фрагменты таза и задних лап. Длина головы маленького гомотерия составляет 10,8 см, длина тела до разрыва — 24,8 см.

Руководитель исследования, директор Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН академик Алексей Владимирович Лопатин.

Фото: Николай Мохначев / «Научная Россия»

«Большинство особей любого вида млекопитающих погибают в детском или молодом возрасте, когда они наиболее уязвимы (или вовсе беспомощны) и неопытны. Мы не знаем причину смерти бадярихского детеныша гомотерия, но можем предположить, что его тело затонуло, а затем быстро покрылось осадком и вместе с ним вмерзло в грунт. Тела животных, попавшие в многолетнемерзлые отложения (их еще называют “вечной мерзлотой”), часто деформируются и разрываются под действием высокого давления. Так и произошло с мумией, которую мы изучали», — объяснил А.В. Лопатин.

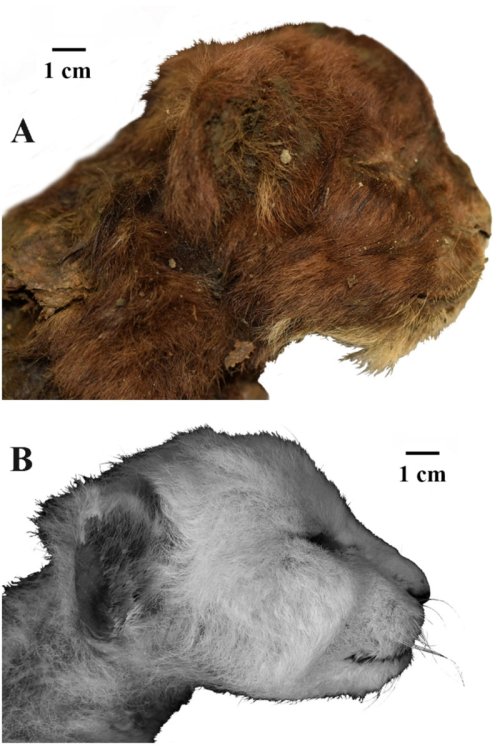

«Ровесники»: головы детеныша гомотерия (A) и львенка (B) в возрасте трех недель.

Изображение из статьи в журнале Scientific Reports (A.V. Lopatin, M.V. Sotnikova, A.I. Klimovsky, A.V. Lavrov, A.V. Protopopov, D.O. Gimranov, E.V. Parkhomchuk) / предоставлено А.В. Лопатиным

К изучению «гостя из прошлого» подключилась большая команда исследователей, включившая специалистов из Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН, Геологического института РАН, Академии наук Республики Саха (Якутия), Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН и Новосибирского государственного университета.

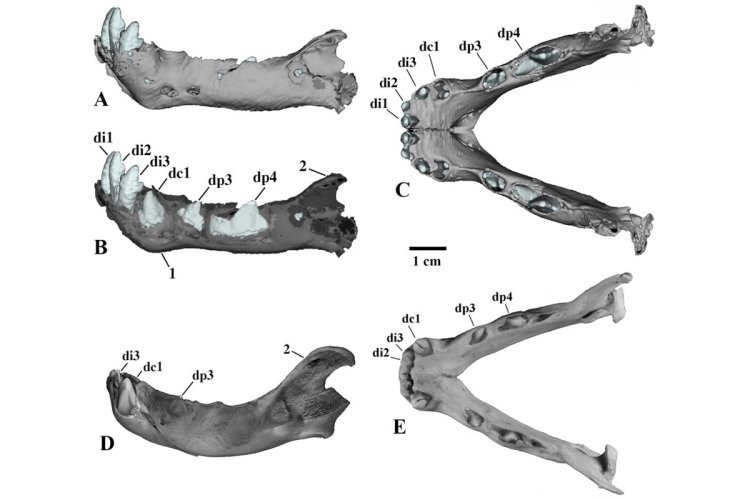

«Мы исследовали мерзлую мумию детеныша саблезубой кошки с помощью компьютерной томографии. Это позволило изучить строение скелета, прежде всего черепа, нижней челюсти и молочных зубов, большей частью скрытых внутри челюстей. В свою очередь, это помогло установить видовую принадлежность животного и выявить морфологические особенности, характеризующие самый ранний этап индивидуального развития (постнатального онтогенеза) гомотериев. Мы также смогли увидеть деформации костей», — сказал А.В. Лопатин.

Несмотря на легкую деформацию черепа, голова детеныша успешно перенесла многовековую консервацию: у мумии хорошо сохранились прорези глаз, носовое зеркальце, ноздри, ротовое отверстие, уши, покровные ткани. На верхней губе маленького зверя остались обломки вибрисс. Тело котенка покрыто шелковистым темно-коричневым мехом с шерстинками длиной около 2–3 см.

«Это очень густой и одновременно весьма мягкий мех, который, видимо, зимой создавал хорошую теплоизоляцию. Изучению шерсти детеныша посвящена отдельная работа, которая была только что опубликована», — отметил А.В. Лопатин. (Статья об исследовании вышла в издании Doklady Biological Sciences. Авторы пришли к выводу, что мумию покрывает «летний» мех — весьма прочный, но не очень теплый. Это объяснимо тем, что детеныши гомотерия рождались весной. Как предположил А.В. Лопатин, к зиме шерсть котенка должна была стать теплее и гуще. — Примеч. авт.)

На лапах у детеныша шерсть короче, чем на шее и спине. А в уголках его рта мех заметно удлинен и напоминает своеобразные бакенбарды.

Изучение мумии котенка гомотерия подарило исследователям немало ценных знаний. Наблюдения во многом подтвердили более ранние представления и предположения об облике древнего хищника, но в то же время обогатили ученых новой информацией.

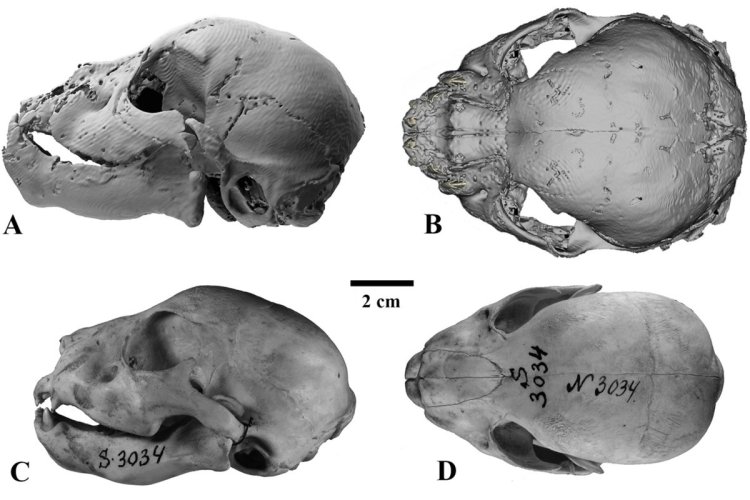

Черепа детеныша гомотерия (A, B, компьютерные 3D-модели) и львенка (C, D, фотографии) в возрасте трех месяцев. Изображение B получено путем отражения правой, недеформированной, половины черепа мумии.

Изображение из статьи в журнале Scientific Reports (A.V. Lopatin, M.V. Sotnikova, A.I. Klimovsky, A.V. Lavrov, A.V. Protopopov, D.O. Gimranov, E.V. Parkhomchuk) / предоставлено А.В. Лопатиным

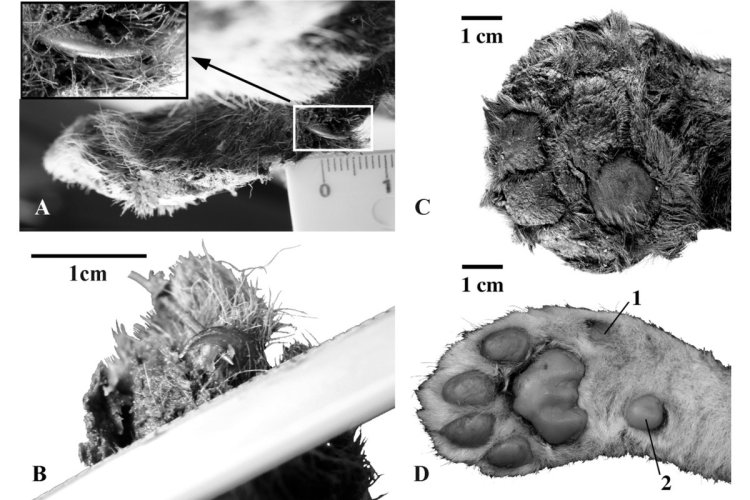

«Изучение внешнего вида бадярихской мумии позволило впервые установить необычную форму головы детеныша сибирского гомотерия (с большим ротовым отверстием, высокой верхней губой и маленькими ушами), выявить очень массивный шейный отдел и удлиненные передние конечности, обнаружить особенности строения передних лап (отсутствие запястного мякиша и короткие и широкие пальцы как возможные адаптации для передвижения по снегу), а также неожиданный темный окрас шерсти (видимо, он имел маскировочное значение), — рассказал А.В. Лопатин. — При этом общее строение и пропорции мумии детеныша в целом соответствуют результатам более ранних реконструкций мышечной системы и формы тела взрослых гомотериев. Высота верхней губы у мумии более чем в два раза превышает таковую у детеныша современного льва. Очевидно, это обусловлено дальнейшим онтогенетическим развитием длинных верхних клыков и необходимостью их прикрытия носогубными складками. Это подтверждает гипотезу, что у взрослых гомотериев верхние клыки при закрывании рта были прикрыты мягкими тканями челюстей, то есть это было целиком скрытое оружие».

Отсутствие запястной подушечки у детеныша гомотерия действительно немало удивило исследователей, ведь она есть почти у всех подобных зверей. Предположительно, эта особенность защищала лапы животного от переохлаждения при ходьбе по снегу. Чувствовать себя комфортно в суровом климате саблезубым кошкам, вероятно, помогали и такие выявленные у мумии черты, как маленькие низкие уши и широкая область носа (для сравнения: у современного львенка уши намного крупнее, а нос заметно у́же).

Снимки правых передних лап детеныша гомотерия (A, B, C) и львенка (D) в возрасте трех месяцев. A — коготь на прибылом пальце, B — коготь на втором пальце. На лапе львенка: 1 — подушечка, 2 — запястный мякиш.

Изображение из статьи в журнале Scientific Reports (A.V. Lopatin, M.V. Sotnikova, A.I. Klimovsky, A.V. Lavrov, A.V. Protopopov, D.O. Gimranov, E.V. Parkhomchuk) / предоставлено А.В. Лопатиным

Ученые установили абсолютный возраст мумии с помощью радиоуглеродного датирования. Анализ провели специалисты центра коллективного пользования «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ», объединяющего представителей Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН, Института археологии и этнографии СО РАН, Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН и Новосибирского государственного университета.

Радиоуглеродное датирование — метод для определения возраста органических материалов на основе содержания в них радиоактивного изотопа углерода 14C (радиоуглерода). Он образуется в верхних слоях атмосферы в результате воздействия космического излучения на атомы азота, затем окисляется до углекислого газа (CO2), включается в природный круговорот углерода и в результате попадает в растения и затем по пищевым цепочкам в животных. Пока организм поддерживает обмен веществ с окружающим миром, количество 14C в нем не меняется. При этом соотношение в живом организме радиоуглерода и «обычного» стабильного углерода 12C сходно с их пропорциями в атмосфере. Когда растение или животное погибает, поступление в его ткани нового радиоуглерода прекращается. В то же время уже накопленный организмом 14C продолжает распадаться с периодом полураспада 5730±40 лет.

Изучая древний органический материал (например, остатки животного), ученые могут определить, сколько в нем осталось радиоуглерода. Затем на основе данных о пропорциях стабильного и радиоактивного изотопов вычисляется первоначальное количество 14C в образце. Но при этом берутся во внимание некоторые условности, в том числе считается, что соотношение радиоактивного и стабильного углерода в атмосфере всегда было таким, как в 1950 г., хотя в разные времена оно колебалось. Поэтому возраст материала, определяемый по разнице между изначальным (вычисленным) и современным (измеренным) содержанием радиоуглерода, оказывается огрубленным. Чтобы получить достоверные данные, ученые берут получившиеся «упрощенные» цифры и определяют, какому возрасту они соответствуют на самом деле. В этом исследователям помогают специальные калибровочные кривые, основанные на показателях радиоуглеродного датирования материалов, чей возраст был известен изначально. Описанный метод позволяет изучать образцы возрастом примерно до 40–45 тыс. лет.

Бадярихский детеныш гомотерия в руках исследователей.

Фото: А. Пудов / предоставлено А.В. Лопатиным

Для исследования использовались фрагменты шерсти котенка. Их очистили от примесей и подвергли специальной обработке, после чего сожгли, восстановив выделившийся углекислый газ до элементарного углерода. Из полученного графитового порошка изготовили таблетку и поместили в ускорительный масс-спектрометр для оценки количества изотопа углерода 14C.

Расчеты показали, что сибирский детеныш гомотерия жил приблизительно 35,5–37 тыс. лет назад. В результате бадярихская мумия стала вторым в истории свидетельством обитания гомотерия в Евразии в позднеплейстоценовую эпоху. До этого доказательством служила только нижняя челюсть саблезубой кошки возрастом 28 тыс. лет, найденная в Северном море. Примечательно также, что находка 2020 г. — первые описанные остатки гомотерия, обнаруженные в Азии.

Ранее считалось, что гомотерии были представлены двумя видами — Homotherium latidens (евразийским) и Homotherium serum (американским). Однако недавнее исследование вышеупомянутой челюсти H. latidens из Северного моря и образцов, принадлежавших представителям H. serum тех же времен, показало, что они генетически идентичны. Поэтому приоритет получило «евразийское» название вида. С учетом этих уточнений и исторического возраста бадярихскую находку отнесли к H. latidens. В то же время споры вокруг объединения американских и евразийских гомотериев продолжаются, поскольку анализ древней ДНК не всегда точен, а между скелетами H. latidens и H. serum прослеживаются различия. Но пока сложно сказать, идет ли речь о разных видах или же просто о внутривидовой изменчивости.

Изучение зубов котенка позволило установить и его индивидуальный возраст на момент гибели. Несмотря на характерные для вида укрупненные резцы и клыки, малыш все еще питался материнским молоком.

«Мы определили индивидуальный возраст детеныша гомотерия (три недели) на основании стадии формирования и прорезывания молочных зубов по аналогии с современными львятами. Бадярихский детеныш гомотерия еще питался материнским молоком, а не мясом. Наличие у него относительно крупных молочных резцов и клыков связано с развитием гипертрофированных постоянных резцов и клыков у взрослых особей», — сказал А.В. Лопатин.

Нижние челюсти детеныша гомотерия (A, B, C, компьютерные модели) и львенка (D, E, фотографии) в возрасте трех месяцев. Изображение B — «разрез» челюсти (полученный с помощью компьютерной томографии), позволяющий увидеть скрытые внутри молочные зубы. Изображение C реконструировано путем отражения правой, недеформированной, половины челюсти котенка.

Изображение из статьи в журнале Scientific Reports (A.V. Lopatin, M.V. Sotnikova, A.I. Klimovsky, A.V. Lavrov, A.V. Protopopov, D.O. Gimranov, E.V. Parkhomchuk) / предоставлено А.В. Лопатиным

Интересно, что на режущих гребнях зубов котенка не обнаружилось «фирменных» острых зазубрин. Вероятно, детеныш попросту был слишком мал и его природное оружие не успело полностью сформироваться.

Мумия животного эпохи плейстоцена — в целом редкое открытие. При этом остатки древних кошачьих встречаются нечасто, поскольку они были суперхищниками и находились на самом верху экологической пирамиды, в связи с чем их было значительно меньше, чем, например, копытных. Помимо бадярихского гомотерия, есть еще четыре более ранние находки подобного рода — мумии пещерных львят. Две из них обнаружили в бассейне реки Уяндины — еще одного притока Индигирки.

Голова мумии детеныша гомотерия, вид спереди.

Фото авторов статьи в журнале «Природа» (А.В. Лопатин, М.В. Сотникова, А.В. Лавров, А.И. Климовский, А.В. Протопопов, Д.О. Гимранов) / предоставлено А.В. Лопатиным

Сейчас бадярихская мумия находится в отделе изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха.

«Мерзлая мумия детеныша гомотерия около 37 тыс. лет находилась в линзе грунтового льда, поэтому ее мягкие ткани хорошо сохранились. Теперь она хранится в специальной камере в соответствующих оптимальных низкотемпературных условиях», — пояснил А.В. Лопатин.

Каковы дальнейшие планы по изучению уникальной находки?

«Один из следующих этапов наших исследований — изучение ДНК. Помимо этого, мы собираемся более подробно проанализировать морфологические и гистологические особенности строения скелета, мышц и волос, — заключил А.В. Лопатин. — В настоящее время проводятся исследования растительных микроостатков из вмещающих отложений, призванные реконструировать среду обитания бадярихского гомотерия».

Источники

Комментарии А.В. Лопатина

Scientific Reports, V. 14, 2024. A.V. Lopatin, M.V. Sotnikova, A.I. Klimovsky, A.V. Lavrov, A.V. Protopopov, D.O. Gimranov, E.V. Parkhomchuk. Mummy of a juvenile sabre-toothed cat Homotherium latidens from the Upper Pleistocene of Siberia (опубликовано онлайн 14 ноября 2024 г.)

Естественно-научный журнал «Природа», № 12, 2024. А.В. Лопатин, М.В. Сотникова, А.В. Лавров, А.И. Климовский, А.В. Протопопов, Д.О. Гимранов. Мумия детеныша саблезубой кошки из плейстоцена Якутии

Естественно-научный журнал «Природа», № 12, 2024. А.В. Лопатин. Бадярихский детеныш гомотерия: вопросы и ответы

Новосибирский государственный университет. Елена Панфило. Ученые НГУ установили возраст уникальной мумии детеныша саблезубой кошки, найденной в Якутии

Большая российская энциклопедия. Н.А. Кренке, M.M. Певзнер. Радиоуглеродный метод датирования

The University of Oxford. Oxford Radiocarbon Accelerator Unit. Radiocarbon Dating

The University of Oxford. Oxford Radiocarbon Accelerator Unit. Radiocarbon Calibration

Источник изображения на превью: рисунок Исакко Альберти (Isacco Alberti), подарок авторам исследования / предоставлено А.В. Лопатиным

Источник изображения на главной странице: иллюстрация из статьи в журнале Scientific Reports (A.V. Lopatin, M.V. Sotnikova, A.I. Klimovsky, A.V. Lavrov, A.V. Protopopov, D.O. Gimranov, E.V. Parkhomchuk) / предоставлено А.В. Лопатиным

Источники изображений в тексте: рисунок Ю.М. Гирина из экспозиции Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова ПИН РАН / предоставлен А.В. Лопатиным; иллюстрации из статьи в журнале Scientific Reports (A.V. Lopatin, M.V. Sotnikova, A.I. Klimovsky, A.V. Lavrov, A.V. Protopopov, D.O. Gimranov, E.V. Parkhomchuk) / предоставлены А.В. Лопатиным; фото из архива А.В. Протопопова / предоставлено А.В. Лопатиным; А. Пудов / предоставлено А.В. Лопатиным; фото авторов статьи в журнале «Природа» (А.В. Лопатин, М.В. Сотникова, А.В. Лавров, А.И. Климовский, А.В. Протопопов, Д.О. Гимранов) / предоставлено А.В. Лопатиным.