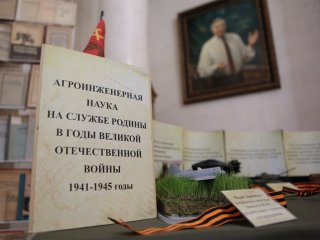

В 2025 г. исполняется 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне, объединившей всю страну в борьбе с фашизмом. В противостоянии с нацистской Германией советский народ не только отстаивал независимость от захватчиков, но и не забывал о сохранении культурного наследия Родины, накопленного за многие века. Эвакуация музеев западной части СССР началась с первых дней войны и велась в сжатые сроки. Порой коллекции вывозились уже с линии огня и из оккупации. Для транспортировки использовались все доступные средства: поезда, баржи, пароходы. Защита уникальных ценностей отечественных музеев — отдельная страница в истории тех страшных героических лет.

Эрмитаж

Через два часа после сообщения о нападении Германии к эвакуации коллекций приступил Эрмитаж. В упаковке экспонатов участвовали все сотрудники музея, от ученых до охранников, отводя на пищу и отдых не более часа в сутки. Большую помощь в подготовке ценностей к транспортировке оказали добровольцы — студенты, художники. За первую неделю неустанной работы удалось упаковать 500 тыс. предметов!

Коллекции многих крупных музеев, включая Эрмитаж, эвакуировали в тыл на поездах.

Фото: montypeter / фотобанк Freepik

Первые два эшелона с ценностями отправились в Свердловск (ныне Екатеринбург) летом 1941 г. В 22 багажных вагонах первого эшелона за Урал была эвакуирована почти вся основная экспозиция Эрмитажа, на тот момент включавшая почти 1,5 млн экспонатов. Со вторым эшелоном в Свердловск прибыли около 700 тыс. предметов из запасных фондов музея. Подготовленный третий эшелон отбыть уже не успел: 30 августа вражеские войска перекрыли железные дороги.

В Свердловске самые ценные и чувствительные к перепадам температуры и влажности экспонаты Эрмитажа разместили в Картинной галерее — только здесь были подходящие условия для хранения произведений искусства. Под остальные предметы выделили римско-католический костел Святой Анны и Антирелигиозный музей. В 1943 г. ящики с экспонатами из этих двух зданий и частично из галереи перевезли в клуб им. Максима Горького. Руководил временным филиалом Эрмитажа заведующий отделом западноевропейского искусства музея Владимир Францевич Левинсон-Лессинг.

Со вторым эшелоном в Свердловск прибыли сотрудники Эрмитажа. Находясь в эвакуации, они не только несли дежурства в местах хранения экспонатов, но и продолжали писать монографии и диссертации, помогали коллегам из уральских музеев, устраивали выставки, читали лекции в учебных заведениях, госпиталях, воинских частях.

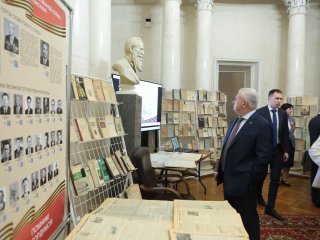

«За время эвакуации в актовом зале Свердловского государственного университета им. Максима Горького сотрудниками Эрмитажа было дано 1156 лекций», — отметил директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Евгеньевич Пушкарев на круглом столе МИА «Россия сегодня», состоявшемся 18 апреля 2025 г.

Зимний дворец, входящий в музейный комплекс Эрмитажа. Наши дни.

Фото: bearfotos / фотобанк Freepik

В это же время в Ленинграде под руководством директора Эрмитажа академика Иосифа Абгаровича Орбели продолжались работы по укрытию оставшихся в музее предметов и принимались на хранение экспонаты из пригородных дворцов и других музеев.

«В подвалы <…> перенесли наиболее хрупкие экспонаты, стекло и фарфор закопали в нанесенные туда кучи песка. Сняли люстры <…> и тоже отнесли в подвалы. Оставшиеся мебель, скульптуры, вазы перенесли на первый этаж в конюшни под Висячим садом. Всего было перемещено около 120 тыс. предметов», — рассказала заместитель заведующего отделом «Научный архив рукописей и документального фонда» Государственного Эрмитажа Елена Юрьевна Соломаха на круглом столе МИА «Россия сегодня».

В подвалах Эрмитажа оборудовали 12 бомбоубежищ, где до начала 1942 г. постоянно жили около 2 тыс. человек — ученые, работники музея, деятели культуры. Даже в тяжелейших условиях блокады люди не забывали о научной работе. После войны выжившие исследователи издавали работы погибших товарищей.

Несмотря на то что Эрмитаж открылся для посетителей уже в ноябре 1945 г., еще много лет ушло на реставрацию помещений, разрушенных попаданием 17 артиллерийских снарядов и двух авиабомб.

Фото: freepik / фотобанк Freepik

«В октябре и декабре 1941 г. <…> по инициативе И.А. Орбели прошли два научных заседания, для чего по просьбе директора Эрмитажа с фронта были временно откомандированы докладчики-востоковеды», — отметила Е.Ю. Соломаха на круглом столе МИА «Россия сегодня».

После снятия блокады началось восстановление здания Эрмитажа. 7 ноября 1944 г. в Павильонном зале и двух галереях вдоль Висячего сада открылась первая выставка. 10 октября 1945 г. в музей вернулись два эшелона из Свердловска. Уже 8 ноября 1945 г. восстановленные залы Эрмитажа открылись для посетителей. За этот небольшой срок сотрудникам музея удалось подготовить к открытию 69 залов! Но еще много лет ушло на реставрацию помещений, разрушенных попаданием 17 артиллерийских снарядов и двух авиабомб.

Подробнее о военной истории Эрмитажа рассказывает специальный раздел на официальном сайте музея.

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН

Подготовка экспонатов Кунсткамеры (на тот момент — Института этнографии Академии наук СССР) к эвакуации началась 23 июня 1941 г. 20 тыс. предметов были оперативно упакованы в более чем три сотни ящиков, однако вывезти их из города до начала блокады не удалось.

Кунсткамера во время Великой Отечественной войны: вид с Университетской набережной. Автор: В.В. Федоров.

Источник: ©МАЭ РАН 2025

Чтобы защитить коллекцию музея, 125 ящиков с самыми ценными предметами передали на хранение в Эрмитаж. Другую часть коллекции разместили на первом этаже и в подвалах музея. Одновременно сотрудники готовили Кунсткамеру к авианалетам: поднимали на чердак ведра с песком, заклеивали и затемняли окна, закладывали подвальные окошки.

Подробнее о событиях тех лет в истории музея корреспонденту «Научной России» рассказал директор Кунсткамеры, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН Андрей Владимирович Головнев. Исследователь отметил, что из-за стратегического расположения институту пришлось временно превратиться в боевую крепость.

«Окна с выбитыми стеклами были заколочены фанерой, крыша и стены изрешечены осколками снарядов, из сооруженных в стенах амбразур торчали стволы пулеметов, в башне располагался наблюдательный пункт, распределенные в команды сотрудники посменно несли гарнизонную службу. В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда Кунсткамера оказалась почти на линии фронта — немецкие войска на Пулковских высотах и финские войска на Карельском перешейке находились в 20 км от Ленинграда, а угроза входа в Неву вражеского флота превращала Кунсткамеру в береговой бастион, — подчеркнул А.В. Головнев. — На третий день войны, 25 июня 1941 г., Институт этнографии АН СССР оборудует бомбоубежище, забив подвальные окна двухслойными щитами из дубовых досок. На фронт уходят сотрудники, мобилизованные в Красную Армию и записавшиеся добровольцами в Народное ополчение; создается штаб местной противовоздушной обороны. Научные и музейные работники спешно учатся носить противогазы и тушить фугаски: главный бухгалтер Леонтий Иванович Судаков и африканист Дмитрий Алексеевич Ольдерогге первыми испытали судьбу, обезвреживая поразившие Кунсткамеру зажигательные бомбы».

В сентябре 1941 г. часть сотрудников перешли на казарменное положение, переселившись со своими семьями в здание Кунсткамеры. В первую блокадную зиму 15 человек погибли, приходили известия о гибели работников Института этнографии на фронте.

Сотрудники Кунсткамеры, работавшие в музее весь период блокады Ленинграда: М.Д Торэн, Р.И. Каплан-Ингель, И. И. Ястребова, В.В. Антропова, А.Н. Калдыкина, Е.А. Максимова, Н.В. Андросова, М.В. Евстратова, З.И. Каплан.

Источник: ©МАЭ РАН 2025

«Перестала поступать электроэнергия, замерз водопровод, кончались дрова (использовать в качестве топлива музейное имущество никому даже в голову не приходило). За водой отправлялись на Неву (хорошо, что близко), электрический свет заменили самодельные коптилки, куда наливалось все, что могло гореть. Они давали так мало света, что не освещали даже лиц сидящих около них людей. <…> Появились больные дистрофией, которые не могли уже подняться с постели. <…> И вот первые потери. Умирали тут же, среди товарищей, — вспоминает научный сотрудник отдела археологии МАЭ Василий Васильевич Федоров в книге «Из истории Кунсткамеры. 1941–1945». — За зиму 1941/42 года мы потеряли почти треть наших сотрудников».

Кунсткамера после Великой Отечественной войны: манекены музея (Южная Америка). Автор: Блюмкин.

Источник: ©МАЭ РАН 2025

Музей не раз приходилось спасать от налетов: сотрудники тушили пожары, вызванные зажигательными бомбами, самоотверженно защищая научные коллекции. Особенно тяжелым был случай зимой 1941 г., когда пламя охватило башню Кунсткамеры: единственным источником воды оставалась Нева, и сотрудники музея, объединившись, по цепочке передавали ведра от реки до самого очага возгорания. Многие получили серьезные увечья, поскользнувшись на узкой винтовой лестнице, ведущей на башню, но экспонаты музея все-таки были спасены.

Летом 1942 г. часть работников удалось эвакуировать в Ташкент. В их число вошли директор института Исаак Натанович Винников и его заместитель Саул Матвеевич Абрамзон. В результате в Кунсткамере остался 21 человек из 108 сотрудников, трудившихся в ней до войны. Руководство было поручено архитектору Роберту Исааковичу Каплан-Ингелю.

А.В. Головнев заметил, что, вопреки всем тяготам эпохи, в военное время этнография как главная сфера деятельности Кунсткамеры обрела еще бóльшее значение: сотрудники института продолжали исследования как в условиях блокады, так и в эвакуации.

«Что помогло выжить, выстоять в это страшное время? Только глубокая вера в победу. И еще труд, любимая работа. Научная жизнь, несмотря на все трудновыносимые, порой невероятные условия, продолжалась. Так, до последних дней работал над диссертацией А.Н. Кондауров, В.В. Екимова вела исследования по бухарским тканям. И таких примеров было много», — рассказывает В.В. Федоров в книге «Из истории Кунсткамеры. 1941–1945».

Кунсткамера после Великой Отечественной войны: отдел Дальнего Востока. Автор: Блюмкин.

Источник: ©МАЭ РАН 2025

«Возросшая значимость науки о народах выразилась и в том, что вскоре после побед под Москвой, 21 декабря 1942 г. решением президиума АН СССР была создана Московская группа Института этнографии во главе с С.П. Толстовым, ставшая впоследствии головным этнографическим учреждением страны», — добавил А.В. Головнев.

Не прекращались экспедиции. В августе 1941 г. Мария Абрамовна Каплан передала в музей предметы нанайской культуры, привезенные из экспедиции на Амур. Среди них — охотничьи принадлежности и одежда, детские игрушки, образцы вышивок. В 1943 г. антрополог Евгения Эдуардовна Бломквист, вошедшая в число эвакуированных в Ташкент, возглавила экспедицию в Каракалпакию, где проживали сосланные казаки-старообрядцы. Об этой поездке напоминают хранящиеся в Кунсткамере нагрудная лента, повойник (женский головной убор), косынка.

«Боевым духом были заряжены не только люди Кунсткамеры, но и ее израненные снарядами стены, заколоченные фанерой окна, оставленные в залах экспонаты. Известна история о том, как 30 ноября 1942 г. во время очередного артобстрела манекен-папуас на галерее Миклухо-Маклая выстрелил из лука “по врагу”», — рассказал А.В. Головнев.

Размуровывание окон в подвале Института этнографии АН СССР.

Источник: ©МАЭ РАН 2025

В феврале 1945 г. Кунсткамера получила распоряжение срочно подготовить выставку к 220-летию Академии наук. Хотя в одном из писем приказ был назван «катастрофой», сотрудники успешно справились с задачей: экспозиция открылась для публики уже в июне. В число выставленных предметов вошли те, что были привезены из экспедиций военного времени.

«А два года спустя усилиями “военного коменданта” Р.И. Каплана-Ингеля и его соратников Кунсткамера была увенчана неповторимой по изяществу башней, подобной сгоревшей в эпическом пожаре 1747 г. Этот архитектурный подвиг до сих пор не поддается рациональному объяснению: то, на что не хватило сил и средств императорам, удалось истощенным блокадой ленинградцам», — отметил А.В. Головнев.

На сайте МАЭ РАН можно ознакомиться с книгой «Из истории Кунсткамеры. 1941–1945». Воспоминания сотрудников музея о войне разбиты на четыре раздела: «Слово тем, кто сохранял музей», «Слово тем, кто воевал», «Слово тем, кто работал» и «Слово детям блокады». На сайте музея также размещена виртуальная выставка «Кунсткамера в годы Великой Отечественной войны». К 80-летию Великой Победы МАЭ РАН издал книгу «Военная хроника Кунсткамеры», подробно рассказывающую о жизни музея в 1941–1945 гг.

Здание Музея антропологии и этнографии РАН в наши дни. Вид с противоположного берега Невы.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Государственный музей-заповедник «Царское Село»

Самоотверженный труд сотрудников позволил частично спасти от разорения богатые коллекции дворцового комплекса Царского Села в Пушкине. 22 июня 1941 г. в Екатерининском дворце прошла последняя экскурсия, после чего работники музея начали тщательно готовить экспонаты к эвакуации. Картины вынимали из рам, скрепляли и помещали в ящики, большие полотна накатывали на валы и оборачивали тканью и клеенкой. Хрупкие предметы перед упаковкой в ящики заворачивали в бумагу и окружали стружкой. С первым эшелоном Екатерининский дворец покинули драгоценности, редкое оружие, две мозаики XVIII в. и картины выдающихся художников — Ивана Константиновича Айвазовского, Франца Крюгера, Ильи Ефимовича Репина, Николая Константиновича Рериха. Экспонаты транспортировались в города Горький и Сарапул.

Самоотверженный труд сотрудников позволил частично спасти от разорения уникальные коллекции дворцового комплекса Царского Села (на фото — Екатерининский дворец в наши дни).

Фото: bearfotos / фотобанк Freepik

К середине августа 1941 г. в музее-заповеднике остались три сотрудницы: заместитель директора по научной работе Тамара Феодосьевна Попова, хранитель парка и парковых павильонов Евгения Леонидовна Турова и руководитель методического отдела Вера Владимировна Лемус. Даже в таком маленьком составе женщины продолжали эвакуировать коллекции: сами делали ящики, косили и сушили траву для упаковки хрупких экспонатов. Перед самой блокадой экспонаты вывозили из дворца уже без упаковок, обернутыми в бумагу или ткань. Делались попытки уберечь от повреждений сам дворец: старинные паркеты укрывали ковровыми дорожками, окна заклеивали и забивали досками, перекрытия чердаков смазывали суперфосфатом для защиты от возгораний.

Эвакуация не прекратилась даже после обрыва железнодорожного сообщения: теперь экспонаты на лошадях и машинах перевозили в Исаакиевский собор в Ленинграде. В сентябре 1941 г. Пушкин оккупировали фашисты, и оставшиеся в Царском Селе музейные коллекции погибли либо были вывезены из страны.

После освобождения Ленинграда царскосельские экспонаты стали возвращаться из эвакуации: финальная партия прибыла уже в 1945 г. Работникам музея вновь предстояло работать круглосуточно: распаковывать предметы, готовить материалы для восстановления памятников архитектуры, возобновлять экскурсии.

В 1952 г. завершилась проверка сохранившихся коллекций музея-заповедника. Специалисты заключили, что в годы войны было потеряно 65% экспонатов четырех дворцов-музеев Царского Села. Эти цифры по-настоящему ужасают — но, безусловно, они могли быть и больше, если бы не упорный труд людей, стремившихся сохранить историческое наследие в годы войны.

Оружейная палата

23 июня 1941 г. подготовка к эвакуации началась в музеях Московского Кремля. Сотрудники приступили к демонтажу экспозиции Оружейной палаты. Сначала коллекцию планировали оставить в столице, укрыв во внутренних помещениях: соборах, башнях, подвалах. Однако из-за возросших рисков комендант Кремля Николай Кириллович Спиридонов приказал эвакуировать экспонаты на Урал. Самые ценные предметы вывозил лично директор Оружейной палаты Николай Никитич Захаров в сопровождении нескольких сотрудников музея и военных.

Как и в случае с Эрмитажем, кремлевские коллекции принял Свердловск. К 10 июля 1941 г. в город прибыла практически вся экспозиция Оружейной палаты. В Москве остались только конные экипажи, которые невозможно было перевезти в условиях военного положения, а также иконостасы в кремлевских соборах.

Подготовка к эвакуации началась в музеях Московского Кремля 23 июня 1941 г.

Фото: bearfotos / фотобанк Freepik

Стоит отметить, что Свердловск в годы войны стал одним из крупнейших центров эвакуации музейных ценностей с западных территорий СССР. Например, в Свердловский областной краеведческий музей были перевезены 108 ящиков с уникальными экспонатами севастопольского музея «Херсонес Таврический». Зародившееся в военное время сотрудничество крымских и уральских ученых привело к созданию Крымской археологической экспедиции Уральского государственного университета.

В эвакуации сотрудники Оружейной палаты не теряли время: завершили охранную опись экспонатов и отреставрировали несколько ценных артефактов: трофеи Полтавы, часы работы Майкла Меддокса XVIII в., коронационное платье императрицы Елизаветы Петровны.

Подготовка к возвращению коллекции в столицу началась в 1944 г. К апрелю 1945 г. экспозиция Оружейной палаты была полностью приведена в первозданный вид. Первыми посетителями музея после транспортировки стали солдаты Кремлевского гарнизона, помогавшие перевозить экспонаты.

Подробнее о том, как велась эвакуация коллекций Оружейной палаты, можно узнать из отдельного раздела на сайте музеев Московского Кремля.

Государственный исторический музей

К началу войны коллекция Государственного исторического музея включала около 2 млн экспонатов. Из их числа выделили наиболее ценные предметы, нуждавшиеся в первоочередной эвакуации, — например, сабли князя Пожарского, кафтан Ивана Грозного, золотой прибор Пушкина. Одновременно работники музея создавали муляжи и копии на замену временно эвакуируемых оригинальных ценностей. Часть коллекции переместили в подвал.

Вместе с экспонатами ГИМ на восток отправились коллекции других музеев и самые ценные книги из исторического музея, Библиотеки им. В.И. Ленина, Библиотеки исторической литературы, Библиотеки иностранной литературы.

Фото: freepik / фотобанк Freepik

«Хотя в столярной мастерской музея оставались лишь старики и инвалиды, но это были специалисты своего дела с большим стажем. К музейным предметам они относились так же, как мы. Поэтому ящики были сделаны настолько добротно и удобно для переноски <…>, что ни один из них не оказался разбитым <…>, — рассказывала библиограф Нина Павловна Зверева, во время войны заведовавшая библиотекой ГИМ. — Всего было изготовлено более 1,2 тыс. ящиков. Каждый вид предметов требовал индивидуального подхода, особого упаковочного материала, особой техники завертывания, укладки. В каждый ящик вкладывалась подробная опись его содержимого. Второй экземпляр оставался у хранителей, третий — в ГИМ».

Сначала самые ценные коллекции музея в 932 ящиках баржей эвакуировали в небольшой город Хвалынск (около Саратова). Вместе с экспонатами ГИМ на восток отправились коллекции других музеев (Биологического, Этнографического, Музея революции, Музея восточных культур) и самые ценные книги из исторического музея, Библиотеки им. В.И. Ленина, Библиотеки исторической литературы, Библиотеки иностранной литературы и других. За грузы Исторического музея отвечал археолог Александр Яковлевич Брюсов — брат поэта Валерия Брюсова. Практически все мужчины-сотрудники ГИМ уже отбыли на фронт, поэтому коллекции ГИМ в долгом и нелегком путешествии сопровождали женщины и пожилые люди. С ними были эвакуированы и члены их семей.

С усложнением обстановки на фронте осенью 1941 г. коллекции музея было решено эвакуировать еще дальше — в Кустанай. Здесь, в каменном здании Облфинотдела ценности ГИМ и провели оставшиеся три года эвакуации.

«Открылась наша выставка в местном музее. В воскресенье мы все по очереди дежурили там (помещение не отапливается и долго выдержать невозможно), водили экскурсии. Несмотря на то что на улице буран, который почти сбивал с ног, посетителей было много и слушали очень внимательно», — сообщает в письме за март 1942 г. искусствовед Мария Михайловна Постникова директору Исторического музея Анне Самойловне Карповой.

Помимо ценностей ГИМ, в Кустанай прибыли музейные экспонаты из городов, до которых добрались немцы: Новгорода, Пскова, Вологды.

Оставшиеся в Москве работники Государственного исторического музея уже в военное время начали собирать предметы, связанные с событиями тех лет.

Фото: bearfotos / фотобанк Freepik

Несмотря на сильные морозы, нехватку пищи и бытовые сложности, в эвакуации работники Исторического музея не забывали заботиться о хрупких экспонатах: круглосуточно охраняли коллекции, каждодневно вскрывали ящики, проветривали, просушивали и осматривали ценности, ежемесячно отчитывались в Москву о «болезнях» предметов. Одновременно сотрудники выступали с лекциями в окрестных селах, устраивали передвижные выставки. Не прерывалась научная работа.

Продолжали трудиться и работники Исторического музея, оставшиеся в столице: выезжали с лекциями в прифронтовые зоны, собирали предметы, связанные с войной, — форму, оружие, плакаты, фотографии. Когда началось наступление советских войск, сотрудники музея стали выезжать на места боев, собирать исторические свидетельства и записывать рассказы очевидцев. ГИМ единственный из столичных музеев оставался открытым для посетителей всю войну, здесь организовывали новые экспозиции, в том числе по горячим следам. Так, уже в конце октября 1941 г. здесь открылась выставка, посвященная обороне Москвы от фашистов.

Один из примеров героизма сотрудников Исторического музея — эвакуация в 1944 г. в Москву разрушенного захватчиками пятитонного саркофага с Таманского полуострова, организованная в одиночку археологом Натальей Валентиновной Пятышевой. Отреставрированная находка по сей день хранится и выставляется в ГИМ.

Осенью 1944 г. коллекции Исторического музея вернулись в Москву. Благодаря самоотверженности сотрудников музея вся экспозиция пережила тяжелое военное время без потерь.

Подробнее о жизни Государственного исторического музея в годы войны можно прочитать на сайте ГИМ.

Государственная Третьяковская галерея

Масштабная работа по подготовке экспозиции Третьяковской галереи к эвакуации началась в первые дни войны. Впервые в истории музея все картины сняли со стен, извлекли из рам, освободили от подрамников. Большие полотна накатывали на валы, запаивали в металлические оболочки и упаковывали в хорошо изолированные ящики.

Третьяковская галерея начала готовиться к эвакуации вскоре после начала войны: впервые в истории музея все картины сняли со стен, извлекли из рам, освободили от подрамников.

Фото: freepik / фотобанк Freepik

Для эвакуации самых ценных предметов из коллекций галереи избрали Новосибирск. Вместе с экспонатами ГТГ в сибирский город эшелоном отправились произведения из Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственного музея нового западного искусства, Музея восточных культур. За весь груз отвечал директор Третьяковской галереи Александр Иванович Замошкин. В Новосибирске все коллекции разместили в недостроенном здании Оперного театра. Работники музеев круглосуточно охраняли ценности, внимательно следя за их состоянием. К началу 1942 г. в театр свезли ценности не только из Третьяковской галереи, но и из музеев Ленинграда, Горького, Смоленска, других городов; сюда же прибыли музейные ценности с Украины и те экспонаты, что изначально эвакуировались в Абакан.

В начале августа 1941 г. здание Третьяковской галереи в Москве серьезно пострадало в результате бомбежки. Ускорилась подготовка эвакуации произведений искусства «второго порядка». В середине месяца экспонаты на барже отправились в Молотов (ныне Пермь), по пути к ним присоединилась коллекция Русского музея. Ценности разместили в местной картинной галерее. Груз сопровождали старший научный сотрудник ГТГ Мария Модестовна Колпакчи и реставратор Иван Васильевич Овчинников.

В ноябре 1941 г. в Новосибирск вывезли третью очередь экспонатов. Груз сопровождали заместитель директора галереи Степан (Стефан) Иванович Пронин (после транспортировки вернувшийся в Москву) и ответственная за хранение художественного запаса Софья Иннокентьевна Битюцкая. Финальную часть коллекции отправили в тыл в сентябре 1942 г.

Небольшая команда сотрудников Третьяковской галереи продолжала дежурить в Москве. Группой руководили заместитель директора ГТГ С.И. Пронин и главный хранитель галереи Елена Владимировна Сильверсван. Под их охраной в 1941–1943 гг. оставались несколько тысяч экспонатов, как и искусно сделанные рамы и подрамники от эвакуированных картин.

Даже в военных условиях Третьяковка не прекращала вдохновлять людей произведениями искусства. Летом 1942 г. галерея провела выставку «Работы художников в дни Великой Отечественной войны» в залах ГМИИ им. А.С. Пушкина. В том же году начался ремонт галереи после бомбежек. В отремонтированных залах сразу же проводились выставки: за период 1942–1944 гг. их число достигло девяти! Торжественно отмечали большие даты: 50-летие со дня передачи Москве коллекции Павла Михайловича Третьякова, 100-летие со дня рождения И.Е. Репина.

Все годы войны лекции сотрудников ГТГ звучали в самых разных уголках Советского Союза: Москве, Новосибирске, Томске, Соликамске, Красноярске, Молотове.

Фото: rawpixel.com / фотобанк Freepik

Проводил выставки и временный филиал ГТГ в Новосибирске. С конца 1941 г. по осень 1944 г. в эвакуации прошло около 20 выставок. Одна из них — «Русское реалистическое искусство XVIII–XIX вв.» — стала знаменательным событием: в Сибири впервые выставлялись шедевры искусства из основного собрания Третьяковской галереи. Все годы войны лекции сотрудников ГТГ звучали в самых разных уголках Советского Союза: Москве, Новосибирске, Томске, Соликамске, Красноярске, Молотове. Многие сотрудники галереи в военное время защитили кандидатские диссертации.

Узнать больше о сохранении коллекций ГТГ в военные годы можно на сайте музея и из статьи в журнале «Третьяковская галерея». Другая статья этого же издания знакомит читателей с воспоминаниями сотрудниц музея о военной эпохе.

В октябре 1944 г. коллекции Третьяковской галереи было приказано вернуть из Новосибирска и Молотова в Москву. Изучив экспонаты, специальная комиссия из ведущих реставраторов и искусствоведов заключила, что все произведения находятся в прекрасном состоянии. 17 мая 1945 г. галерея в торжественной обстановке первой из центральных музеев распахнула двери для посетителей.

Государственный Дарвиновский музей

Список экспонатов Дарвиновского музея, подлежащих эвакуации в первую очередь, составил после начала войны сам основатель и первый директор музея Александр Федорович Котс. В число ценностей вошли скульптуры, редкие издания сочинений французского исследователя Жоржа Луи Бюффона, атлас Джона Джеймса Одюбона «Птицы Америки», скелеты двух вымерших видов птиц. Экспонаты упаковали в ящики и перевезли в хранилище Новодевичьего монастыря.

Дарвиновский музей в наши дни.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Экспонаты, оставшиеся в музее, — упакованные в свертки картины и рисунки, чучела животных в картонных коробках — перенесли в подвалы. Некоторые экспонаты для защиты от пыли укрыли бумажными колпаками. Полностью вынесли экспонаты с чердака и третьего этажа музея — здесь был наиболее высок риск повреждения коллекций от бомбежек.

Сотрудники здания тщательно готовились к возможным пожарам. В июле 1941 г. на втором этаже музея началось возгорание из-за попадания зажигательной бомбы, и предотвратить катастрофу помогла храбрость сотрудника музея таксидермиста Филиппа Евтихиевича Федулова, вовремя потушившего пламя и выбросившего снаряд на улицу.

При Дарвиновском музее было организовано свое бомбоубежище.

«Поверху рвутся бомбы и ревут орудия, сыплются снаряды… Здесь, в бомбоубежище, ребятишки с упоением смотрят сцены из фильмов (диафильмов. — Примеч. авт.) — “Тома Сойера”, ”Дэвида Копперфилда”, ”Детства Горького”, ”Гулливера”…» — вспоминал А.Ф. Котс.

Подробнее о событиях тех лет рассказывает виртуальная выставка «Дарвиновский музей в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» на официальном сайте музея.

Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого (Севастопольская картинная галерея)

История эвакуации Севастопольской картинной галереи — яркий пример того, как решительность и ответственность одного человека могут предотвратить катастрофу.

Директор Севастопольской картинной галереи М.П. Крошицкий в одиночку по своей инициативе организовал эвакуацию самых ценных экспонатов музея в Томск, что спасло часть коллекции от гибели.

Фото: wirestock / фотобанк Freepik

Директор галереи Михаил Павлович Крошицкий с первых дней войны просил разрешения на вывоз коллекции из города, однако эвакуация беспрестанно откладывалась. Когда фашисты подошли к Севастополю, М.П. Крошицкий, более не дожидаясь распоряжений сверху, подготовил к транспортировке самые ценные экспонаты: живопись и графику, скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства, старинные книги и журналы. Несколько дней спустя коллекция в сопровождении самого М.П. Крошицкого отбыла в Батуми на корабле, а оттуда ценный груз был переправлен в Томск, где разместился в областном краеведческом музее. Директор галереи в одиночку сопровождал экспонаты все 13 месяцев нелегкого путешествия. Интуиция не подвела Михаила Павловича: во время войны здание Севастопольской картинной галереи было уничтожено во время бомбежки и все оставшиеся в ней экспонаты погибли.

В 1945 г. сохранившуюся часть коллекции временно разместили в Симферополе. В 1956 г. обновленная картинная галерея открылась в бывшем Доме учителя, расположенном рядом с разрушенным музеем. Сегодня она носит имя своего спасителя.

Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя

Экстренная эвакуация помогла спасти Севастопольскую панораму — знаменитое произведение художника Франца Алексеевича Рубо, посвященное защите крымского города от западной интервенции во время войны 1853–1856 гг.

В 1952 г. команда из 18 художников начала воссоздавать серьезно пострадавшую в годы войны Севастопольскую панораму по сохранившимся кускам полотна и фотографиям.

Фото: freepik / фотобанк Freepik

В начале войны полотно не разрешили транспортировать и оно осталось в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя. Летом 1942 г. в музей попали бомбы и панораму охватило пламя. Чтобы спасти хотя бы часть масштабного произведения, пылающее полотно резали на части и выносили из здания по кускам. Из пожара удалось вынести 86 фрагментов (около двух третей) панорамы и несколько хранившихся в музее картин. Полотна погрузили на корабль, но он попал под бомбежку и куски панорамы пострадали от морской воды. В Новороссийске фрагменты просушили, упаковали заново и отправили в Новосибирск, где их разместили все в том же здании Оперного театра.

В эвакуации сразу же началось восстановление шедевра. На фрагментах панорамы обнаружили более 6 тыс. повреждений, и мастера взялись за работу: очистили полотно, закрепили красочный слой. Затем куски полотна накатали на деревянные валы. После войны фрагменты панорамы переправили в Москву, затем в Загорск. В 1952 г. команда из 18 художников начала воссоздавать панораму по сохранившимся кускам полотна и фотографиям. В 1954 г. работа велась уже непосредственно в отстроенном здании музея. Открытие восстановленной экспозиции пришлось на 100-летие первой обороны Севастополя — 16 октября 1954 г.

Источники

Информация, предоставленная Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН

Информация, предоставленная участниками круглого стола МИА «Россия сегодня» на тему «Как спасали шедевры. История сохранения музейных коллекций в годы Великой Отечественной войны» (18 апреля 2025 г.)

«Культура.РФ». Диана Тесленко. Музейная эвакуация в Великую Отечественную войну

«Культура.РФ». Диана Тесленко. Музейная эвакуация в Великую Отечественную войну

Государственный Эрмитаж. Эрмитаж в годы войны. 1941–1945. Эвакуация в Свердловск

Государственный Эрмитаж. Эрмитаж в годы войны. 1941–1945. Бомбоубежище

Российское историческое общество. Вера Марунова. Эрмитаж в годы Великой Отечественной войны. «Мы будем помнить эти годы...»

«Санкт-Петербургские ведомости». Дмитрий Иванов. В Петербурге открылась выставка «Кунсткамера в годы Великой Отечественной войны»

Государственный музей-заповедник «Царское Село». И.П. Распопова. Памяти музейных сотрудников, спасавших дворцы-музеи города Пушкина

Музеи Московского Кремля. М.К. Павлович. Оружейная палата в годы войны

Государственный исторический музей. Избранные страницы истории музея. 1941–1945

Третьяковская галерея. Отечественная война. Третьяковская галерея в Москве и в Сибири

Журнал «Третьяковская галерея». № 2, 2005. Тамара Кафтанова. Как это было. Государственная Третьяковская галерея в годы Великой Отечественной войны

Журнал «Третьяковская галерея». № 1, 2020. Музейная жизнь военного времени в воспоминаниях сотрудниц Третьяковской галереи. Предисловие, подготовка к печати, примечания Е.А. Теркель и Л.А. Четверухиной

Источник фото на главной странице: ©МАЭ РАН 2025

Источник фото на превью: ©МАЭ РАН 2025 (автор В.В. Федоров)

Фото в тексте: montypeter / фотобанк Freepik, bearfotos / фотобанк Freepik, freepik / фотобанк Freepik, ©МАЭ РАН 2025, Елена Либрик / «Научная Россия», bearfotos / фотобанк Freepik, bearfotos / фотобанк Freepik, freepik / фотобанк Freepik, bearfotos / фотобанк Freepik, freepik / фотобанк Freepik, rawpixel.com / фотобанк Freepik, wirestock / фотобанк Freepik, freepik / фотобанк Freepik.