Термоядерный синтез обещает подарить человечеству неисчерпаемый источник энергии, для которой найдется самое широкое применение: от получения электричества до полетов к другим галактикам. На протяжении более 15 лет на юге Франции специалисты из 35 стран мира строят Международный экспериментальный термоядерный реактор ITER. Какие задачи ставят перед собой участники этого проекта? В чем главные преимущества термоядерной энергетики и с какими сложностями приходится сталкиваться в ходе ее освоения? На эти и другие вопросы в интервью для портала «Научная Россия» отвечает директор частного учреждения ГК «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» Анатолий Красильников.

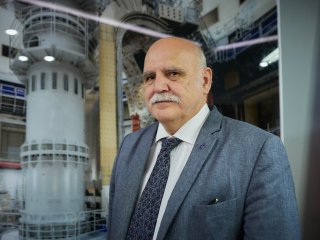

Справка: Анатолий Витальевич Красильников ― доктор физико-математических наук, директор частного учреждения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (частного учреждения «ITER-Центр») — российского Агентства ITER, автор и соавтор более 200 научных работ.

― Что такое термоядерный синтез и правда ли, что он может обеспечить человечество практически неиссякаемой энергией?

― Термоядерный синтез представляет собой слияние двух атомных ядер с малой массой; в результате образуются продукты, суммарная масса которых меньше массы исходных компонентов (так называемый эффект дефекта массы). Таким образом, в реакции термоядерного синтеза мы преобразуем массу в энергию в соответствии с формулой Альберта Эйнштейна, известной как Е=mc2.

Согласно научным представлениям, наш мир состоит из материи и энергии. Термоядерный синтез как раз и позволяет переводить материю в энергию. Это удивительный фундаментальный процесс, изучать который очень интересно.

― Он чем-то схож с тем, что происходит на Солнце?

― Да, Солнце — это колоссальный термоядерный реактор с огромной массой. В недрах нашего светила изотопы водорода (протоны) участвуют в термоядерных реакциях, известных под названием «протон-протонный цикл» . В результате их слияния образуется гелий-3, ядра которого, сливаясь, дают гелий-4. И все это сопровождается колоссальными выбросами энергии.

Кстати, температура на Солнце в десять раз ниже, чем в знаменитом термоядерном реакторе ITER, который сегодня строят на юге Франции. На ITER проектная температура на оси плазмы составляет 300 млн °C.

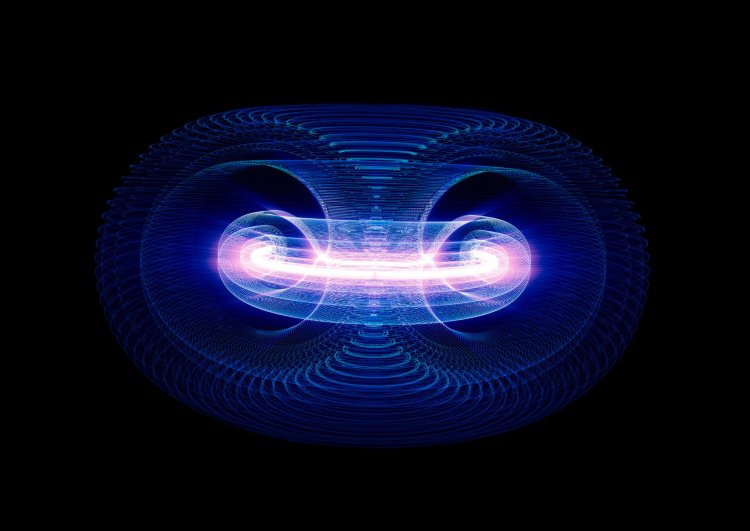

В отличие от земных реакторов, Солнце может позволить себе низкую температуру благодаря гравитационному удержанию вещества: огромная масса звезды не дает веществу растекаться, крепко его держит. На Земле же дело обстоит иначе: наш объем плазмы (из дейтерия и трития) гораздо меньше, чем у Солнца, поэтому удерживать ее с помощью гравитации невозможно, и приходится делать это, используя магнитное поле. При такой огромной температуре в 300 млн °C любая стенка из любого материала мгновенно расплавится, то есть мы не можем удерживать эту плазму внутри, условно, «кастрюли», поэтому возникла необходимость придумать иное решение.

― Кто смог предложить его?

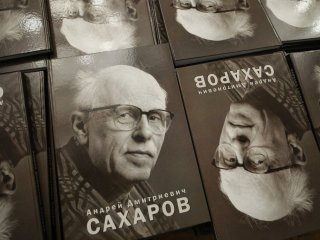

― Наш гениальный соотечественник Андрей Дмитриевич Сахаров. В 1950 г. он придумал, что стенка, которая смогла бы удержать раскаленную плазму, должна быть магнитной. Он справедливо предположил, что именно магнитное поле позволит плазме не растекаться. Была предложена конструкция токамака (тороидальной камеры с магнитными катушками), имеющая форму бублика. Сегодня это слово знают во всем мире, оно стало нашим национальным брендом. Ключевая идея заключалась не только в том, чтобы окружить этот «бублик» магнитным полем, но еще и в том, чтобы пропустить по «бублику» ток. Таким образом, частицы в этой плазме постоянно удерживаются, не разлетаясь за границы «бублика». Практической реализацией этой идеи занялись выдающиеся отечественные ученые Л.А. Арцимович, И.В. Курчатов и др. на базе НИЦ «Курчатовский институт». В институте были сооружены первые десять токамаков и впервые была получена рекордная на тот момент температура 10 млн °C, что стало настоящим шоком для мирового сообщества. Поначалу ученые из других стран даже не поверили в это, но, приехав в СССР и увидев наши токамаки воочию, убедились в том, что это правда. После этого токамаки начали покорять всю планету, и сегодня в мире построено уже более 300 подобных установок. Многие университеты имеют настольные токамаки для обучения студентов.

Заряженные частицы в токамаке. Фото: dani3315 / 123RF

― По каким критериям определяют, что термоядерная реакция осуществилась? Сколько она должна длиться?

― Успешное осуществление термоядерной реакции уже было показано много раз. Главная задача не в том, чтобы продемонстрировать реакцию, а в том, чтобы построить термоядерный реактор. Человечеству нужна установка, производящая энергии больше, чем ее тратится на удержание плазмы. Поэтому был введен такой параметр, как отношение выработанной термоядерной мощности к мощности, которая затрачена на нагрев и поддержание плазмы. Мы называем этот коэффициент «большим Q».

На текущий момент мировой рекорд составил 0,67, то есть было произведено 67% термоядерной мощности по отношению ко всем затратам. Этот показатель в 1997 г. продемонстрировал Объединенный европейский токамак (JET).

― То есть было затрачено 100%, а получено 67%? А сколько нужно в идеале?

― Нам нужно больше единицы. На самом деле даже двойки будет мало, потому что есть еще коэффициент полезного действия, учет которого тоже требует мощности. Необходимо произвести настолько много энергии, чтобы с учетом этого КПД у нас был положительный выход.

Ожидается, что в международном проекте ITER этот показатель будет достигать 10, то есть будет произведено в десять раз больше термоядерной мощности, чем мы введем в плазму.

― Когда это случится?

― Пуск ITER запланирован на 2034 г. Ожидается, что к концу 2030-х гг. будет продемонстрирован коэффициент 10.

― Что это нам даст?

― У термоядерной энергетики есть ряд фундаментальных преимуществ. Первое ― неисчерпаемое топливо. В роли горючего здесь выступают не уголь, дерево или газ, а изотопы водорода дейтерий и тритий. Количество дейтерия в мировом океане практически неограниченно, и есть технологии по его добыче. Трития, в свою очередь, в природе не существует, но его можно производить из лития, которого на Земле очень много. Второе преимущество термоядерной энергетики ― абсолютная безопасность. Факторы, которые могли бы привести к взрыву термоядерного реактора, отсутствуют.

Самая большая авария, которая может случиться, ― это то, что реактор просто потухнет. При строительстве и эксплуатации термоядерного реактора, а также в случае любых инцидентов не требуется отселение людей с прилегающей территории.

Анатолий Витальевич Красильников в Проектном центре ИТЭР ГК «Росатом». Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

― Термоядерная энергия могла бы заменить нефть?

― Использовать нефть или газ в качестве топлива ― это все равно что топить печь ассигнациями. Это очень дорогостоящее сырье. Тем временем из нефти и газа можно произвести столько всего полезного, вместо того чтобы использовать их просто как топливо. Источники углеводородов ограничены, поэтому их стоит использовать не для того, чтобы сжигать и выбрасывать в атмосферу углекислый или угарные газы, а чтобы развивать нефтехимическую промышленность и создавать продукты, в которых так нуждается человечество. Кстати, термоядерный синтез безопаснее и потому, что не оставляет углеродного следа. Когда он будет освоен, он станет по-настоящему зеленым источником энергии.

― А что насчет покорения космоса? Можно ли будет заправлять космические корабли термоядерным топливом?

― Действительно, на дровах в космос не полетишь. Газа и нефти там тоже нет, а перезаправлять топливные баки тем не менее необходимо, особенно если мы говорим об очень далеких полетах, например к другим галактикам. Однако если у вас на борту есть термоядерный двигатель или источник питания для этого двигателя, то вы, по сути, сможете возить горючее (изотопы водорода) с собой, либо научиться выработать его непосредственно в космосе. Это вполне можно себе представить. А чего нельзя представить, так это путешествие в далекий космос без термоядерной энергетики.

― Какие события, связанные с термоядерным синтезом, помимо пуска ITER, запланированы в мире?

― В проекте ITER участвуют 35 стран мира, в том числе Россия. Все эти специалисты не только строят ITER, но и занимаются созданием собственных установок. Так, в 2027 г. в Китае запланирован пуск токамака BEST, на котором можно будет получать от 20 до 200 МВт термоядерной энергии (в то время как на ITER ― 500 МВт). Это очень многообещающий эксперимент, реализации которого с нетерпением ждет научное сообщество.

Таким образом, в течение ближайших десяти лет мы выйдем на пуск проекта ITER и нескольких токамаков, расположенных на территориях его стран-участниц.

У России, конечно, тоже есть свои перспективные разработки в этой области. Одна из них ― TRT (токамак с реакторными технологиями), который смело можно назвать стержнем нашего национального проекта по термоядерной энергетике. Он создается в кооперации нашего Проектного центра ИТЭР с НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, ГК «Росатом» и институтами Российской академии наук в АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» (Троицк). Этот токамак уникален: он отличается от всего, что есть у других партнеров, тем, что в этой машине мы проектируем электромагнитную систему из высокотемпературных сверхпроводников.

В то время как сверхпроводники ITER работают только при 5–6 K, наша установка рассчитана на диапазон температур от 5 до 20 K. Это предоставляет нам колоссальные инженерные преимущества.

Строительство ITER, май 2025 г. Фото: ITER Organization / EJF Riche

― Как будет распределяться между странами-участницами энергия, полученная после пуска реактора ITER?

― Задача распределения полученной энергии в этом проекте не ставится. Наша цель ― научиться производить термоядерную энергию в принципе, в виде вылетевших из плазмы нейтронов. А далее страны-участницы начнут работать над собственными демореакторами, где уже будет осуществляться не только генерация термоядерной энергии, но и ее преобразование в удобные для нас формы, например в электричество.

Что касается участия России в проекте ITER, то мы занимаемся созданием 25 систем реактора, включая два метода нейтронной диагностики для измерения количества энергии нейтронов, чтобы таким образом измерить термоядерную мощность реактора.

Главный замысел ITER в том, чтобы собрать все лучшие технологии разных стран в одной установке. Это очень дорогое предприятие, которое не по силам большинству стран по отдельности. Поэтому реализованная идея объединить свои, в том числе финансовые, усилия представляется оптимальным решением.

Сложнейшая задача в рамках проекта ITER — научиться управлять плазмой, долго поддерживать ток. Сегодня это удается реализовать на протяжении лишь 10 с, но в планах — дойти до 1 тыс. с.

Это вызывающе сложная задача. И этот вызов мы, страны-участницы, решили принять вместе. Мы договорились, что создадим эту плазму, сможем удерживать ее в течение 1 тыс. с, изучим те явления, которые там происходят, и в конце концов научимся ими управлять.