Наночастицы — материал будущего. Именно с этими микроскопическими помощниками связаны изобретения молодого исследователя Кристины Юрьевны Котяковой — научного сотрудника центра «Неорганические наноматериалы» Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Повязки для заживления хронических ран, антибактериальные покрытия и сорбенты для очистки воды от антибиотиков — такие разные инновации появляются на свет благодаря исследованиям К.Ю. Котяковой и ее коллег. И все эти разработки объединяет важный «ингредиент» — наноструктуры. Как случай помог исследователям МИСИС изобрести новый материал? На чем основан антибактериальный эффект раневых повязок с наночастицами? Почему гексагональный нитрид бора — перспективное соединение и где его используют? Реально ли встроить новые наноструктуры для очистки воды в обычный фильтр? Как наночастицы могут помочь в борьбе с отторжением имплантатов? О новаторских разработках, их рождении и перспективах применения рассказывает кандидат технических наук Кристина Юрьевна Котякова.

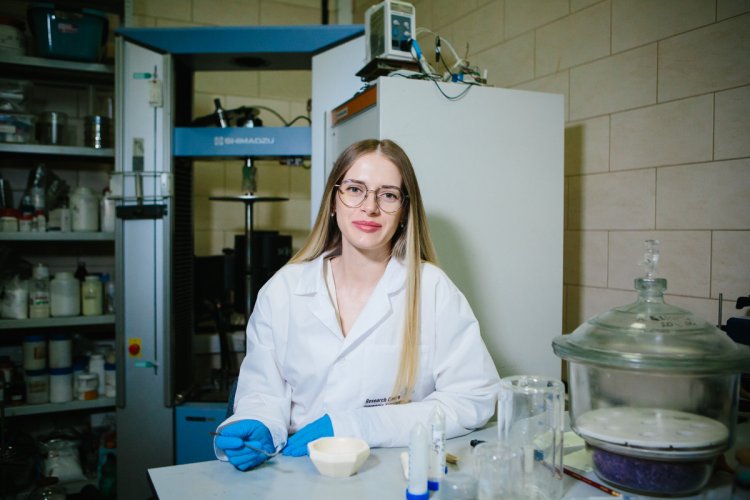

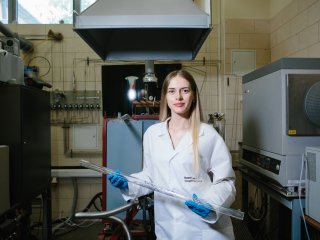

Кристина Юрьевна Котякова — кандидат технических наук, научный сотрудник научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС. Автор трех ноу-хау, соавтор 27 научных работ. Лауреат стипендии Правительства РФ, персональной стипендии им. Ж.И. Алферова, национальной премии «Колба» для женщин в науке и технологиях в номинации «Нанотехнологии», победитель конкурса на поучение гранта по программе «УМНИК» Фонда содействия инновациям. Регулярно участвует в исследованиях по грантам Российского научного фонда и в проектах Российского центра научной информации (ранее — Российского фонда фундаментальных исследований). Помимо гранта РНФ, исследование К.Ю. Котяковой по разработке перевязочных материалов для хронических ран также реализуется в рамках программы академического лидерства «Приоритет-2030» (проект «Биомедицинская инженерия и биоматериаловедение»).

— Вы руководите проектом по разработке перевязочного материала с антибактериальными наночастицами и биоактивными соединениями для заживления хронических ран. Расскажите немного подробнее об этой разработке. Какие результаты уже получены и каковы планы по развитию исследований?

— Наш проект посвящен разработке многофункциональных раневых повязок, не только борющихся с инфекцией, но и стимулирующих процесс заживления. В качестве основы этого материала мы используем поликапролактон, модифицированный наночастицами оксида меди (CuO) и цинка (ZnO). Однако наряду со своими ценными характеристиками и биологическими свойствами поликапролактон — достаточно гидрофобное соединение (не впитывающее влагу. — Примеч. корр.). Мы компенсируем это двумя способами. Первый заключается в нанесении на повязку плазменного слоя и последующем осаждении на нем биоактивных соединений. А второй — это разработка многофункциональных нановолоконных материалов на основе поликапролактона по типу «ядро — оболочка», где в роли оболочки выступает природный полимер коллаген, дополнительно модифицированный различными растительными экстрактами, такими как куркумин или алоэ вера, также способствующими заживлению.

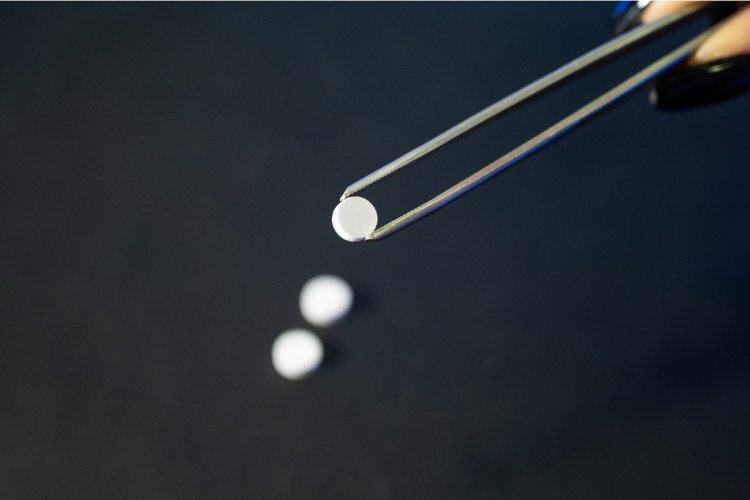

Нановолоконный материал.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

На текущем этапе мы уже разработали нановолокна на основе поликапролактона с частицами оксидов цинка и меди. А плазменная обработка позволила нам «пришить» к повязкам терапевтические препараты — бацитрацин, неомицин и хлоргексидина биглюконат. Мы оформили ноу-хау по данной тематике, научные статьи сейчас находятся на стадии публикования.

— Проходили ли уже испытания на живых существах, возможно, на животных?

— Мы уже проводили биологические исследования in vivo, на кроликах, и они показали замечательные результаты. Сейчас мы планируем провести дополнительное тестирование. Для него уже подготовлены образцы.

— Как работает антибактериальный эффект входящих в повязку частиц оксидов цинка и меди?

— Антибактериальный эффект основан на нескольких механизмах, не только подавляющих рост бактерий, но и препятствующих их размножению.

Во-первых, наночастицы обладают естественным антимикробным эффектом: они взаимодействуют с клеточной мембраной бактерий и повреждают ее целостность, что приводит к гибели микроорганизмов. Кроме того, наночастицы оксидов цинка и меди могут вырабатывать активные формы кислорода, оказывающие токсическое действие на ДНК клеток, что также уничтожает бактерии.

Во-вторых, при взаимодействии с влагой из наночастиц высвобождаются ионы цинка и меди. Они ингибируют ферменты, необходимые для жизнедеятельности бактерий, а также нарушают их обмен веществ.

Наконец, исследования показали, что наночастицы оксида цинка обладают противовоспалительными свойствами. Это помогает подавить болезненный процесс в ране и способствует заживлению.

Кристина Юрьевна Котякова рассказала о своих ноу-хау, основанных на применении наночастиц: многофункциональных раневых повязках, сорбентах для очистки воды от антибиотиков и антибактериальных покрытиях.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

— Заживляющие компоненты перевязочного материала могут высвобождаться контролируемо. Каким образом это происходит?

— Этой тематике в нашей работе уделено отдельное внимание. К настоящему времени мы уже исследовали кинетику высвобождения бактерицидных агентов в зависимости от их концентрации и способа обработки поверхности. В частности, интенсивность выделения наночастиц зависит от их количества, но после обработки материала плазмой для присоединения терапевтических препаратов высвобождение наночастиц, конечно, замедляется.

Здесь мы ориентируемся на минимальную ингибирующую концентрацию компонентов, чтобы суточная доза высвобождающихся соединений была не токсична для организма и при этом способствовала процессу заживления. В идеале мы хотим получить pH-зависимую систему, при которой в зависимости от кислотности раны (меняющейся на разных стадиях заживления) из повязки будет высвобождаться тот или иной бактерицидный агент, необходимый для конкретного этапа восстановления.

— Правильно ли я понимаю, что разрабатываемые вашей командой повязки не потребуют снятия и замены, так как состоят из биоразлагаемых материалов? И если их все же необходимо периодически менять, каковы примерные сроки ношения одной такой повязки?

— Процесс разложения поликапролактона, обработанного плазмой, может достигать месяца. Но скорость замены раневой повязки зависит от многих условий — ее дизайна, толщины, степени инфицированности и площади раны, а также различных индивидуальных особенностей пациента.

Образец нановолоконного материала.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

В целом в клинической практике было показано, что раневые повязки на основе поликапролактона, модифицированные различными бактерицидными агентами, могут сохранять эффективность в течение 5–14 дней. Но это опять-таки зависит от конкретных условий и находится в ведении лечащего врача.

— Какие черты вашего проекта по перевязочным материалам, возможно, необычные или уникальные, вам хотелось бы выделить?

— Думаю, отличительная черта нашего проекта — то, что мы задействуем различные методы подавления инфекций. С каждым годом становится все понятнее, что развитие множественной устойчивости патогенов к антибиотикам — очень серьезная проблема для здравоохранения. Это показала и пандемия COVID-19. Поэтому мы используем различные механизмы антибактериального воздействия: внедряем наночастицы и разные природные экстракты. При этом мы применяем действующие вещества в минимальных ингибирующих концентрациях, чтобы у микроорганизмов не развивалась опасная резистентность, делающая неэффективными существующие антибиотики.

Добавлю, что наше исследование, посвященное многофункциональным раневым повязкам, выполнено в рамках проекта Российского научного фонда (№24-79-10121).

Научный сотрудник МИСИС К.Ю. Котякова: «Гексагональному нитриду бора в последнее время уделяется очень много внимания, потому что у него весьма обширный спектр положительных характеристик».

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

— Под вашим руководством были созданы еще две инновации: нанопокрытия, уничтожающие более чем до 99% бактерий и грибков, а также сорбент для очистки воды от антибиотиков. Эти разработки объединяет один из компонентов — наночастицы гексагонального нитрида бора. Расскажите, пожалуйста, чем интересен этот материал и какую роль он играет в обеих структурах.

— Гексагональный нитрид бора — многообещающий материал. Он обладает комплексом физических, химических и биологических свойств, позволяющих использовать его в различных областях науки и техники. В целом гексагональному нитриду бора в последнее время уделяется очень много внимания, потому что у него весьма обширный спектр положительных характеристик. Так, этот материал имеет достаточно высокую сорбционную емкость, поэтому очень перспективны исследования, посвященные его применению в качестве носителя различных препаратов, например, для доставки лекарства в зону опухоли. Гексагональный нитрид бора также используется для бор-нейтронозахватной терапии и в качестве упрочняющих материалов для запчастей в машиностроении.

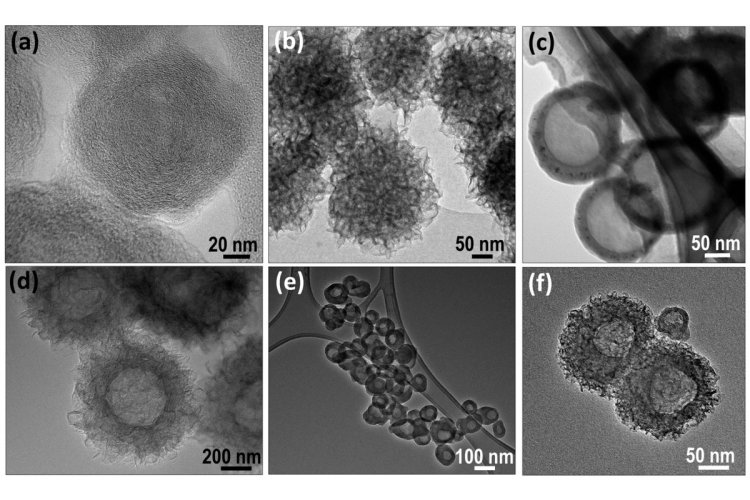

В нашем центре на основе гексагонального нитрида бора создаются различные наноструктуры. Мы можем получать частицы с гладкой или с развитой поверхностью, полые с толстой или тонкой стенкой. А в рамках моей диссертационной работы на основе гексагонального нитрида бора были разработаны уникальные сферические наночастицы. Они образованы нанолистами в сердцевине и покрыты многочисленными наноиголками размером от пяти до 15 атомных слоев. За счет такой инновационной структуры мы смогли использовать эти частицы как в биологических исследованиях, так и в качестве сорбента антибиотиков.

Типы наночастиц, разработанных в НИЦ «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС.

Изображение предоставлено Кристиной Котяковой

Пояснение К.Ю. Котяковой к иллюстрации

Изображения шести типов сферических наночастиц оксинитрида бора (BNO-NP), полученные с помощью светлопольного просвечивающего электронного микроскопа:

a) твердые частицы, похожие на луковицу, с гладкими поверхностями (тип I);

b) твердые частицы, похожие на помпон (тип II);

c) полые тонкослойные частицы с гладкими поверхностями (тип III);

d) полые тонкослойные частицы с лепестковыми поверхностями (тип IV);

e) полые толстослойные частицы с гладкими поверхностями (тип V);

f) полые толстослойные частицы с лепестковыми поверхностями (тип VI).

— Какие технологии используются для получения частиц такой формы?

— Мы получаем наночастицы гексагонального нитрида бора различными способами в зависимости от формы, но чаще всего применяем метод химического осаждения из газовой фазы. В нашей лаборатории для этого есть все необходимое оборудование: мы получаем наноструктуры, используя вертикальный либо горизонтальный реактор в зависимости от требуемого результата. Итог также зависит от скорости потоков газа и прекурсора (вещества, используемого для получения целевого соединения. — Примеч. корр.) — они влияют не только на морфологию, но и на размеры частиц, что очень важно, если говорить о биологическом применении.

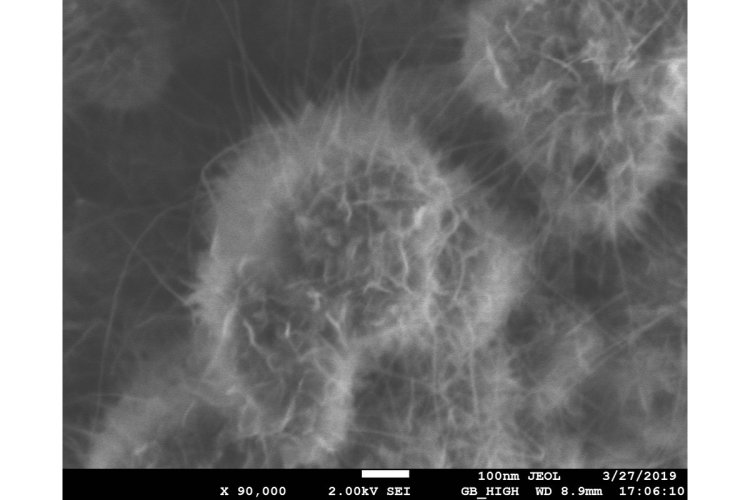

Наноигольчатые частицы гексагонального нитрида бора с развитой поверхностью, разработанные в рамках диссертационной работы К.Ю. Котяковой.

Изображение предоставлено Кристиной Котяковой

Что касается именно наноигольчатых частиц с развитой поверхностью, мы отчасти получили их случайно — я нажала не те кнопки на установке во время эксперимента, изменив скорость газовых потоков. Изначально получившиеся частицы тоже состояли из пластин, однако их поверхность была не такой развитой. Мы подумали, что на такие структуры тоже следует обратить внимание. В итоге вариационным методом, изменяя скорость потоков газа и давление, мы разработали технологию получения наноигольчатых наночастиц — таких, как мы их называем, милых «ежиков», помогающих нам не только бороться с бактериями, но и очищать воду.

— Удивительное открытие.

— Да, причем совершенно неожиданное. Мне кажется, все открытия так совершаются.

— Самые великие — однозначно! Расскажите немного подробнее о разработанных вами антибактериальных покрытиях и фильтрах для очистки воды. Как они устроены и как испытывались?

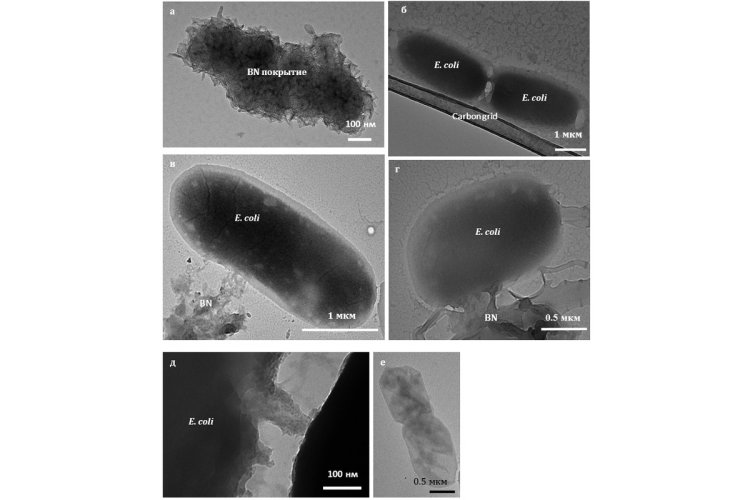

— Пожалуй, начну с биологического применения, потому что это самое интересное. Мы впервые обнаружили у структур гексагонального нитрида бора такой механизм подавления активности бактерий, как физическое повреждение. С помощью просвечивающего электронного микроскопа (он отличается от сканирующего бóльшим увеличением) мы с высокой точностью показали, что наноиглы, образующие наночастицы, могут нарушать целостность мембраны бактерий, что приводит к их гибели. Очень интересно то, что антибактериальный эффект, оказываемый такими «чистыми» наночастицами, не содержащими лекарственных препаратов, оказался сопоставим с действием антибиотика. В частности, применение гентамицина в минимальной ингибирующей концентрации позволяет достигать таких же результатов, как и наше покрытие.

Изображения, полученные с помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Фрагмент покрытия на основе наноструктур гексагонального нитрида бора BN (а), контрольные клетки кишечной палочки E. coli (б) и клетки E. coli после контакта с покрытием BN (в-е). Момент взаимодействия и механического повреждения клеток (в-д). Погибшая клетка (е).

Изображение предоставлено Кристиной Котяковой

Пояснение К.Ю. Котяковой к иллюстрации

Для выяснения механизма взаимодействия клеток и покрытия BN был проведен подробный ПЭM-анализ поверхности раздела между ними. На рис. 1а показан фрагмент покрытия BN. Клетки E. coli в контрольном образце (без покрытия BN), осажденные на углеродной сетке (рис. 1б), имеют темный однородный внутренний контраст и четко выраженную прозрачную клеточную мембрану. Несколько микрофотографий ПЭМ демонстрируют клетки E. coli, находящиеся в непосредственном контакте с фрагментами покрытия. Видно, что острые наноструктуры поверхности BN неким образом повреждают клеточную мембрану и проникают внутрь клеток (рис. 1в, г, д). Поврежденные участки клеток имеют характерный яркий контраст на темном фоне (рис. 1в). Таким образом, можно предположить, что при контакте бактерий с поверхностью покрытия BN их мембраны могут быть повреждены. Это приводит к потере целостности клеток и изменению контраста изображения. Мертвая клетка имеет яркий контраст (рис. 1е). Недавно было высказано предположение, что гибель клеток может происходить из-за способности вертикально ориентированных углеродных нанотрубок накапливать и выделять упругую энергию при деформации, когда они контактируют с прикрепляющимися клетками. Выступающие из покрытия наноструктуры BN соприкасаются с поверхностью клетки под разными углами и могут дополнительно отклоняться при прикреплении бактерий. Результаты анализа ПЭМ-изображений свидетельствуют о том, что мембраны клеток E. coli повреждаются наноструктурированной поверхностью BN, что приводит к гибели клеток. Скорость инактивации бактерий поверхностными наноэлементами BN сравнима с терапевтическим эффектом гентамицина при его минимальной ингибирующей концентрации.

Как я уже упоминала, у наночастиц гексагонального нитрида бора очень большая сорбционная емкость. И мы также пришли к выводу, что этот материал сохраняет данное свойство в разных конфигурациях. Для испытаний мы изготавливали опытные образцы в форме небольших таблеток, а также наносили наночастицы на пластины в виде покрытий. Эксперименты показали, что в обоих случаях у новых наноструктур достаточно широкий спектр возможного применения и большие возможности очистки среды от различных терапевтических препаратов.

Образцы сорбента на основе наночастиц гексагонального нитрида бора в виде таблеток.

Изображение предоставлено Кристиной Котяковой

Таким образом, обе разработки очень перспективны с точки зрения экологии. С одной стороны, мы боремся с загрязнением окружающего мира антибиотиками, а с другой — помогаем лекарствам уничтожать патогены.

— Как родились идеи для этих двух ноу-хау?

— О том, как были получены сами наночастицы, я уже рассказала. После этого мы решили исследовать их антибактериальные свойства и пробовали сочетать частицы с различными препаратами — противогрибковыми и антибактериальными антибиотиками, — подбирая минимальную ингибирующую концентрацию лекарств. В результате мы заметили, что у гексагонального нитрида бора очень большая сорбционная емкость. Тогда и возникла идея: почему бы не использовать новый материал и в качестве сорбента?

Описанное исследование мы выполняли в рамках проекта при поддержке Российского научного фонда. Наша команда очень широко рассмотрела поставленную проблему: теоретическая группа проводила предварительные расчеты, показывавшие, что технология сработает, а я доказывала это уже на практике.

— Как развиваются эти два проекта? В настоящее время, вероятно, они уже были опробованы на практике или даже нашли постоянное применение в какой-либо деятельности?

— Путь к практике всегда тернист. Но сегодня у нас уже есть коммерческие партнеры по обеим тематикам. Это важно, поскольку работа на практике все-таки существенно отличается от исследования в лабораторных условиях.

Сейчас мы работаем еще над одним научным проектом по сорбентам: нам необходимо провести дополнительные исследования, для которых требуется финансирование. В то же время коммерческие партнеры помогают нам на практике подобрать оптимальную конфигурацию сорбента, чтобы его можно было успешно встроить в систему уже существующих индивидуальных фильтров для очистки воды.

Таким образом, мы активно движемся к намеченной цели, и я надеюсь, что в ближайшем будущем мы уже дойдем до коммерческой реализации наших разработок.

— Насколько я понимаю, как у антибактериальных покрытий, так и у сорбента есть различные сферы применения. Можете описать их подробнее?

— Антибактериальные покрытия можно использовать во множестве сфер. Например, исследования показали, что положительный эффект дает нанесение наночастиц нитрида бора на биорезорбируемые кальций-фосфатные имплантаты. Это очень перспективная технология, потому что, насколько мне известно, около 10% отторжений имплантатов происходят именно из-за инфекций, в связи с чем возникает необходимость ревизионной операции, то есть замены имплантата. Это не только крайне пагубно влияет на пациента, но и не очень целесообразно экономически. Наночастицы также можно наносить на различные поверхности в медицинских учреждениях.

Мы обнаружили, что наши наночастицы оказывают комплексный антибактериальный эффект: они не только физически проникают сквозь мембрану бактерий, но и вырабатывают активные формы кислорода. Поэтому существует очень много потенциальных сфер их применения, и в зависимости от задачи наночастицы можно подстроить под определенные условия.

Наночастицы гексагонального нитрида бора.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

Что касается сорбентов, их можно использовать, например, на очистных сооружениях. Это поможет в охране окружающей среды, поскольку загрязнение воды антибиотиками влияет как на флору, так и на фауну, также провоцируя множественную лекарственную устойчивость. Но, на мой взгляд, наши сорбенты эффективнее использовать именно в структуре индивидуальных фильтров для очистки воды, поскольку пока, по моим наблюдениям, эта технология мало распространена. И это представляет серьезную проблему, поскольку мы поглощаем воду, загрязненную лекарственными препаратами. Насколько мне известно, пока на рынке представлен всего один фильтр с заявленной способностью адсорбировать антибиотики. Но если почитать исследование, на которое ссылаются создатели, оказывается, что разработка была проверена всего на одном препарате, а очистка прошла недостаточно эффективно. Поэтому я считаю, что наша технология очень перспективна и с точки зрения коммерческого партнерства. Мы с удовольствием приглашаем предпринимателей сотрудничать с нами, и, на мой взгляд, это очень востребованное ноу-хау. Если бы я узнала о подобной технологии и была уверена в ее качестве, я бы сразу приобрела такой фильтр.

— Насколько сложно производить как фильтры, так и сорбенты на основе вашей новой технологии?

— Преимущество нашего исследования заключается в том, что мы не модернизируем сам фильтр. Мы просто можем изготовить для него поверхностную мембрану на основе наночастиц гексагонального нитрида бора, которую можно будет располагать поверх основного наполнителя. Насколько мне известно, сейчас в фильтрах используют мембраны из оксида титана (ТiО2). Другой вариант — добавить наночастицы гексагонального нитрида бора в сорбирующий слой фильтра, обычно он состоит из активированного угля или подобных материалов. Ни первое, ни второе не требует изменения конфигурации фильтра, что очень выгодно. Конечно, если вы хотите получать наночастицы в домашних условиях, нужно будет разработать специальный дополнительный узел, но в принципе они могут производиться в промышленных масштабах. Если знать технологию для изготовления той или иной модификации наночастиц, то реализовать этот процесс на практике не очень сложно.

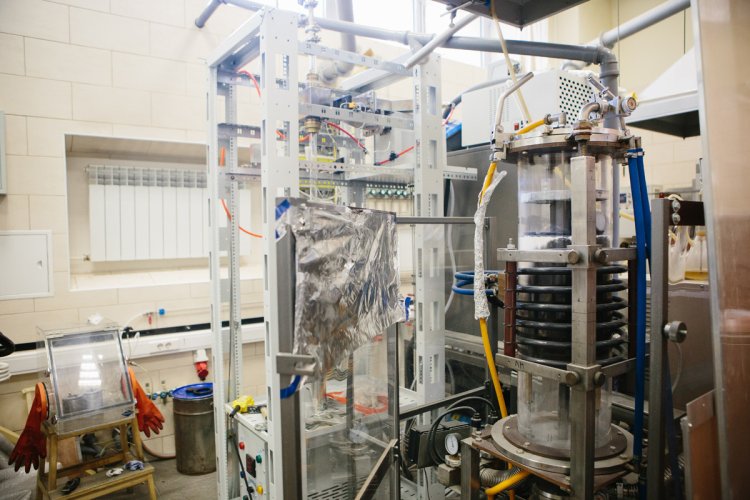

Горизонтальный реактор CVD (от англ. chemical vapor deposition — «химическое осаждение из газовой фазы») для получения наночастиц гексагонального нитрида бора.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

— Насколько сложно наносить антибактериальные покрытия? Какая технология для этого используется?

— Технология несложная: необходимо нанести на заданную поверхность тонкий слой суспензии аморфного бора в воде и затем обработать газовыми потоками при определенных условиях. В результате на поверхности происходит химическое взаимодействие, вследствие которого и получаются наночастицы гексагонального нитрида бора с развитой поверхностью. Остальные ненужные вещества улетучиваются вместе с потоками газа.

Синтез занимает около часа. Для нанесения покрытий нужна лабораторная установка, в промышленных масштабах ее размеры должны быть несколько больше. Но суть подхода проста: нагрев до определенной температуры и обработка потоками газов. Я думаю, это будет легко реализовать в промышленности.

— Каков примерный размер частиц, которые используются в ваших исследованиях?

— Размеры большей части наночастиц составляют около 90–110 нм. Именно поэтому наш материал подходит для биологических исследований, поскольку в этой сфере размер частиц не должен превышать 100 нм. При этом благодаря большой удельной поверхности наночастицы обладают высокой сорбционной емкостью.

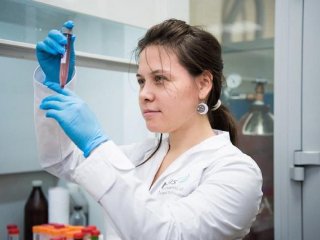

«Над каждым из исследований, которые мы обсудили, трудится отдельная команда, поскольку это трудоемкие проекты с обширным спектром задач», — поделилась К.Ю. Котякова.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

— С какими организациями вы сотрудничаете в процессе исследований?

— Таких организаций очень много. Например, в рамках программы «Приоритет-2030» мы сотрудничаем с консорциумами коммерческих партнеров. Обычно это биологические исследовательские группы на базе различных предприятий. Помимо этого, мы поддерживаем связь с партнерами, занимающимися продажей раневых повязок: как раз недавно предложили свои идеи еще одной организации.

Если говорить о фильтрах, в этой области дела обстоят сложнее, потому что отечественных производств индивидуальных фильтров для очистки воды не так много. Но и здесь у нас есть на примете несколько предприятий. Надеюсь, что нам удастся договориться с ними о дальнейшей совместной работе.

— Вы также участвуете в исследованиях по госзаданию, посвященному созданию металломатричных композиционных материалов, упрочненных наноструктурами. С какими материалами вы работаете? Где планируется их применять? Какие результаты уже получены и какие исследования еще предстоит провести?

— Это уже совершенно другая работа, которой занимается целая группа наших ученых. Мы также исследуем гексагональный нитрид бора, упрочненный различными интерметаллидными фазами на основе алюминия и других компонентов. Эта технология позволяет разрабатывать высокопрочные материалы для применения в различных областях, например в машиностроении. В этой области мы сейчас также работаем с партнерами.

На текущий момент мы достигли достаточно весомых результатов. Например, прочность некоторых полученных компонентов в десять раз выше, чем у существующих аналогов. А по стоимости производства наша разработка оказывается наиболее экономичной. Поэтому в этом направлении нас тоже ждут многообещающие достижения.

— Насколько у вас большая команда? Сколько человек работает над проектами?

— Над каждым из исследований, которые мы обсудили, трудится отдельная команда, поскольку это трудоемкие проекты с обширным спектром задач. В работах участвуют примерно по пять-шесть человек со своими обязанностями и ответственностью. Для реализации всех проектов действительно нужно много людей.

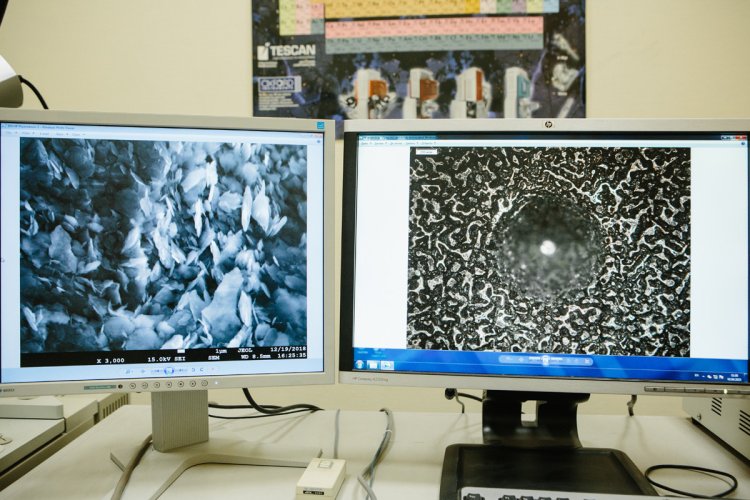

Исследование материалов высокой прочности, разрабатываемых учеными МИСИС в рамках госзадания (изображения, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа).

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

— Какие направления исследований привлекают вас в будущем? Возможно, уже есть какие-то идеи или наработки, за которые хотелось бы взяться?

— Идей очень много. Каждый день возникают новые, и мы их записываем, благо наш университет предоставляет нам возможность реализовывать все самые безумные идеи. С появлением каждого нового студента у нас реализуется очередной проект. Сейчас как раз накопилось много планов, в сентябре в вуз придут учиться новые поступившие и мы займемся всеми задуманными исследованиями.

Но особое внимание сейчас важно уделить продвижению уже имеющихся наработок. Хочется дойти до коммерческого партнерства, внедрить созданные технологии, чтобы они наконец начали приносить реальную пользу обществу. Потому что просто выполнить проект и показать эффективность разработки — это одно, а вот найти инновации дальнейшее применение в современных реалиях уже, конечно, сложнее. Надеюсь, что у нас все получится.

Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ

Источники изображений на странице: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия», предоставлены К.Ю. Котяковой.