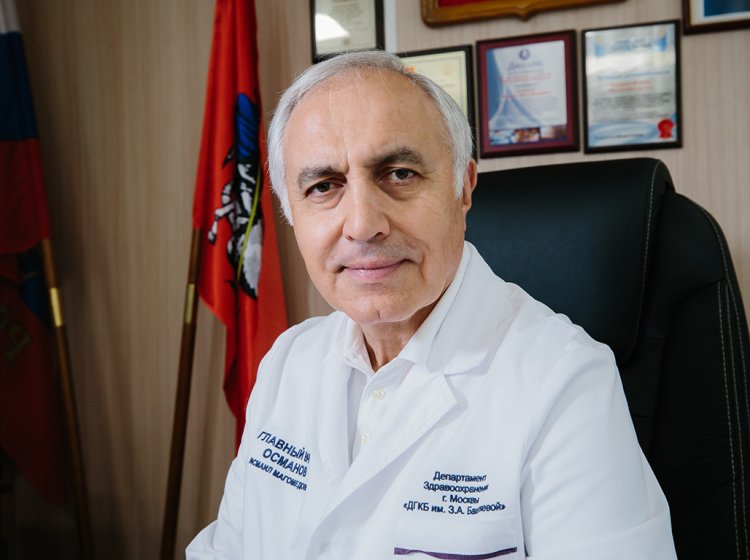

Чем педиатрия отличается от других медицинских специальностей? Какие научные новшества есть сегодня у столичной педиатрии? Правда ли, что каждый педиатр — немного психолог, и как не устать от такой работы? Об этом рассказывает Исмаил Магомедович Османов, главный педиатр Департамента здравоохранения г. Москвы, главный врач Детской городской больницы им. З.А. Башляевой, доктор медицинских наук, профессор.

Исмаил Магомедович Османов. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия

Исмаил Магомедович Османов — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, заслуженный врач Москвы, главный внештатный специалист педиатр Департамента здравоохранения города Москвы. В 2020 г. награжден премией имени академика Ю.Е. Вельтищева «За достижения в развитии отечественной педиатрии». За особые трудовые заслуги, самоотверженный и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), награжден Орденом Пирогова. Лауреат Международной премии в области экономики и финансов им. П.А. Столыпина «За выдающийся личный вклад в развитие детской медицины и сохранение жизни и здоровья детей». Является главным редактором ведущего педиатрического журнала московского здравоохранения «Практика педиатра», членом редакционной коллегии журнала «Российский вестник перинатологии и педиатрии» и других педиатрических изданий. Является директором Клиники педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующим курсом педиатрии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующим кафедрой педиатрии медицинского факультета МГИМО. Сопредседатель Московского городского съезда педиатров с межрегиональным и международным участием «Трудный диагноз в педиатрии» и Всероссийского научно-практического форума «Педиатрия сегодня и завтра». Является почетным профессором Университета Буффало (штат Нью-Йорк, США). Автор более 400 опубликованных научных работ, в том числе 6 изобретений и 15 монографий.

— Исмаил Магомедович, насколько трудна эта должность — главный педиатр Москвы?

— Любая должность в педиатрии трудная и ответственная, и по-другому быть не должно, даже если это медсестра. Конечно же, особая ответственность у главного специалиста. Институт главных специалистов Москвы — это уникальная структура, которая координирует все профили, и каждый специалист проводит анализ: практический, образовательный, научный, административный. Мы стараемся идти впереди на много шагов в соответствии с теми задачами, которые поставлены правительством, Департаментом здравоохранения Москвы, и это не просто громкие слова.

— Вы сказали, что стараетесь идти на много шагов впереди. В чем это проявляется, как вы это делаете?

— Московское здравоохранение — самое стремительно развивающееся здравоохранение в мире, и педиатрия в частности. Здесь задачи определяют Департамент здравоохранения, правительство Москвы, и мы оперативно все это внедряем в клиническую практику, дальше получаем опыт, совершенствуем, делимся с нашими коллегами по всей стране и за рубежом в рамках наших многочисленных научно-практических мероприятий, издательской деятельности. Те технологии, которые внедряются в Москве, наши коллеги стараются внедрить у себя, и мы всячески этому содействуем.

— Что это за технологии?

— Сегодня в московской педиатрии доступны все самые передовые мировые технологии, а именно — высокотехнологичная медицинская помощь, она выполняется по всем профилям. Здесь московская педиатрия абсолютно самодостаточна, не нужно кого-то направлять в федеральные центры, тем более за рубеж. Еще 10–15 лет назад это было не так. Сегодня мы спасаем и выхаживаем ранее безнадежных детей, в том числе детей с экстремально низкой массой тела, тяжелыми, критическими состояниями, пороками развития, наследственными заболеваниями.

Тем не менее, несмотря на все эти достижения, мы ставим своей главной задачей смещение педиатрии в профилактическую сторону. Предупредить развитие заболеваний, когда мы видим риск их развития; предупредить прогрессирование тех заболеваний, которые уже развились, особенно наследственных. И, конечно же, минимизировать случаи летального исхода, развитие инвалидизирующих состояний. Мы стоим на страже здоровья еще задолго до рождения ребенка. У нас проводится большая научная деятельность по всем разделам во всех детских клиниках. Более того, Департамент здравоохранения, правительство Москвы инициируют, стимулируют, выделяют ежегодно гранты на выполнение научной деятельности. Это не просто так: гранты должны быть заслуженными, их нужно выиграть, на многих этапах они обсуждаются, в частности в совете главных врачей, потом их отдают экспертам, в том числе федеральным. После принятия решения той или иной клинике выделяется грант на выполнение научной работы. Главная задача при этом — чтобы научные результаты были востребованы и внедрены в московскую педиатрию.

— Можете привести конкретные примеры?

— Примеров много, могу привести по нашей больнице: в прошлом году у нас были гранты по целиакии и по кардиологии, мы их завершили. В этом году мы выиграли гранты по кардиологии, по колитам, по эндоскопическим исследованиям и по сахарному диабету. В рамках этих грантов, используя наш большой практический опыт, мы проводим дополнительные исследования, в том числе генетические, которые позволяют разрабатывать новые технологии диагностики, лечения и наблюдения. Помимо грантов, у нас большая научная деятельность, в частности на базе каждой больницы работают кафедры медицинских вузов, с которыми мы объединяем усилия в практическом, научном и образовательном процессах.

Если говорить о нашей больнице, то это шесть вузов: Российская медицинская академия непрерывного образования, Пироговский и Сеченовский университеты, РУДН и МГУ, а теперь еще МГИМО. Это федеральные центры: ЦИТО, Институт нейрохирургии им. Н.И. Бурденко. На базе больницы выполняются кандидатские, докторские диссертации, причем не только аспирантами и докторантами, но и нашими сотрудниками. Важную роль играет еще и то, что на базе детских больниц, в частности нашей больницы, функционируют университетские клиники, например Университетская клиника педиатрии. Многие наши сотрудники работают в университетской клинике, и наоборот. Создание университетских клиник — важное политическое решение, принятое на уровне правительства Москвы в 2015 г.

— Почему это важно? Какую пользу это приносит пациентам?

— Понятно, что это образовательная функция, а значит, это наш резерв кадров, из которых мы потом отбираем сотрудников. Это научная работа и, конечно, практическая, потому что сотрудники университетской клиники вместе с врачами стоят у постели больного, оперируют, диагностируют, участвуют в обходах, консилиумах, научно-практических форумах. И все это работает на здоровье наших детей.

— Вы сказали о смещении педиатрии в сторону профилактики. Как это происходит?

— Например, для того чтобы выполнить эндоскопическое исследование, ранее нужно было ребенка направлять в стационар, госпитализировать, особенно для исследований под наркозом. Теперь в этом нет необходимости: созданы, по аналогии со взрослыми, эндоскопические детские центры на базе нескольких больниц, в том числе нашей — Детской больницы им. З.А. Башляевой. По направлению гастроэнтеролога ребенок приезжает к нам, его регистрируют, осматривает врач-гастроэнтеролог, проводит исследование, в том числе и под наркозом. Ребенок пробуждается, и все это занимает примерно час-полтора. Мы даем рекомендации, и ребенок уходит домой бодрый и веселый.

Созданы и другие центры в детских больницах: кардиологии, кардиохирургии, гастроэнтерологии. Созданы регистры всех детей по этим профилям. Например, диагноз «целиакия» ставится не сразу: болезнь может протекать под маской других заболеваний — белково-энергетической недостаточности, анемии, пищевой аллергии. Дети поступают к нам для верификации или исключения этих диагнозов. Если диагноз подтверждается, мы ставим на учет, и они постоянно находятся в поле нашего зрения, под диспансерным наблюдением. Аналогичный принцип действует в кардиологии. Это первичная легочная гипертензия — тяжелое орфанное заболевание, кардиомиопатии, дети с нарушением липидного обмена.

Надо отметить, что эти центры тоже были созданы не спонтанно. Мы провели большой научный анализ, результатом которого стал вывод: нужна дальнейшая программа наблюдения этих детей. Эту программу мы разработали на основе обследования более 60 тыс. детей-школьников от девяти до 12 лет на предмет скрытой гиперхолестеринемии. Беря на учет и наблюдая этих детей, мы минимизируем риски развития сердечно-сосудистых заболеваний в более старшем и взрослом возрасте.

— Многие думают, что такие заболевания свойственны взрослым людям, причем уже немолодым. Откуда они берутся у детей?

— Мы часто напоминаем взрослым, что большинство их болезней берут свое начало в детском возрасте, а часть из них — с рождения. Конечно, у взрослого человека это возникает не в одночасье. В качестве примера можно взять избыточную массу тела у детей. Это потенциальный риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, нервной системы, гипертонической болезни. Эти дети в подростковом возрасте часто переходят во взрослое состояние с уже развившимися необратимыми изменениями, когда могут реализоваться все эти риски. Поэтому наша задача — выявлять этих детей и пристально наблюдать, объединять усилия со всеми смежными специалистами и родителями. Настороженность на этом этапе чаще имеет профилактический характер. Как известно, это намного эффективнее и проще, чем потом лечить уже запущенный недуг.

— Правда ли, что детей с ожирением, с метаболическим синдромом становится больше?

— К сожалению, это стало одной из проблем современной педиатрии. Здесь важную роль играет экзогенный фактор. Конечно, наследственность тоже имеет место, но крайне важен образ жизни, пищевое поведение, достаточная двигательная активность. Нынешнее увлечение гаджетами, которые сковывают ребенка, держат его дома в вынужденном положении, приводит к тому, что все это потихоньку накапливается и выливается в проблемы. Родители не всегда это замечают: ну немного полненький, упитанный, но ни на что не жалуется. А если мы начнем обследовать, видим начальные признаки заболевания, которые пока еще имеют латентный характер. Наша задача — не дать этому реализоваться. Для этого и создаются центры, разработаны программы наблюдения. Важную роль в этом играет первичное звено, где этих детей выявляют и при необходимости направляют к нам, в том числе для госпитализации, и это приносит свои плоды. Мы активно пропагандируем здоровый образ жизни.

Исмаил Магомедович Османов. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия

— А как вы это делаете?

— Пропагандируем на самых разных площадках и в разных форматах. Проводим мероприятия, публикуем популярные статьи, ролики, выступаем в прессе. Даже проводим у нас в больнице фестивали «Здоровье и безопасность детей», которые объединяют родителей, детей, пациентские организации, общественных деятелей, артистов, МЧС России — все направлено на повышение настороженности, внимания к здоровью и безопасности детей. Проводим школы для родителей детей с хроническими заболеваниями. Это очень эффективно: сегодня такие школы здоровья есть и в поликлиниках, например школы поддержки грудного вскармливания. Это важно, если учитывать, что ряд болезней могут начинаться из-за того, что ребенка неправильно кормили с самого раннего возраста. Одним словом, мы видим снижение числа прогрессирующих тяжелых хронических заболеваний как в результате такой работы, так и вследствие улучшения диагностики. Это очень важно, особенно на самых ранних стадиях, когда можно упредить заболевание.

— Вы по своей специальности нефролог. Что нового в нефрологии?

— Здесь мы тоже идем в ногу с мировыми тенденциями: используем мировые протоколы лечения хронических прогрессирующих заболеваний почек, в том числе наследственных и врожденных. Мы очень эффективно сотрудничаем с урологами, потому что у нас много общих пациентов. Мы вырабатываем единые подходы на уровне стационара, поликлиник, и это позволяет уменьшить число прогрессирующих заболеваний, рецидивов. Сейчас мы внедрили в больнице дистанционную литотрипсию при мочекаменной болезни.

— Какие есть изюминки в больнице им. З.А. Башляевой?

— Мы сейчас активно внедряем новые операции: при искривлении позвоночника, деформации грудной клетки. В этом году на базе одного из ведущих наших профильных отделений — кардиологического — мы открыли специализированный центр лечения детей с кардиомиопатией, легочной гипертензией, нарушением липидного обмена. При неэффективности лекарственной терапии при эпилепсии мы также применяем передовые методы лечения.

— Электростимуляцию головного мозга?

— Да, это достаточно новый метод. Результаты обнадеживающие: нам удается купировать очаг эпилепсии, и это повышает качество не только лечения, но и жизни.

— На базе вашей больницы работают неонатальные отделения, где врачи выхаживают недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. Наверняка тут приходится сталкиваться с рядом тяжелых патологий?

— Многие годы мы активно и в практическом, и в научном плане занимаемся глубоко недоношенными детьми, родившимися с экстремально низкой массой тела. У нас в регистре более 6 тыс. таких детей, которых мы все эти годы наблюдали и лечили. Мы провели глубокий анализ: показали частоту заболеваний, особенности их течения, сопоставили с морфологическими, инструментальными исследованиями. Этот анализ принес серьезные результаты и лег в том числе в основу создания московской «экосистемы» центров ранней помощи на базе четырех ведущих детских городских больниц — нашей Детской больницы им. З.А. Башляевой, Морозовской детской больницы, Детской больницы им. Н.Ф. Филатова и ММКЦ «Коммунарка». Этот проект сейчас запущен в режиме апробации, но важно знать, что он объединил ресурсы и возможности трех департаментов комплекса социального развития Москвы: здравоохранения, образования и социального развития. Цель проекта — обеспечить заботу о здоровье таких детей, их развитии и социально-педагогической реабилитации, а также, в случае необходимости, разработку индивидуального образовательного маршрута. Надо отметить, что маловесные и глубоко недоношенные дети нередко рождаются минимум с тремя, а то и с пятью-шестью заболеваниями, имеющими тяжелое течение. Они часто переносят критические состояния, в том числе искусственную вентиляцию легких. Именно в работе с такими детьми у нас накоплен значительный опыт — они находятся у нас на учете, для них разрабатываются индивидуальные программы наблюдений, согласно которым детей регулярно осматривают специалисты, проводя необходимые обследования. Особенно важны исследования глаз — у них часто бывают поражение зрительной системы. Эти меры позволяют на самых ранних стадиях предупредить прогрессирование тех заболеваний, которые у них есть, не допустить формирования инвалидизирующих состояний, повысить качество лечения и впоследствии — образовательного процесса.

— Слышала о ваших уникальных разработках, сделанных во время пандемии COVID-19. О чем речь?

— Да, наши разработки по ковиду, которые вылились в многочисленные статьи, в том числе в ведущих зарубежных журналах, в монографии, стали одними из ведущих. Помощь детям с ковидом в Москве была организована на высочайшем уровне, как нигде в мире. У нас было очень много запросов от коллег, в том числе зарубежных. Мы всегда с радостью делимся нашим опытом. Каждый год мы проводим Московский съезд педиатров с региональным и международным участием, форум «Педиатрия сегодня и завтра». Ежедневно проводим школы клинического мышления совместно с кафедрой педиатрии РМАНПО, которую возглавляет профессор Ирина Николаевна Захарова.

— Вы сказали, что к вам едут дети со всей страны. Но ведь больница московская?

— Это важный вопрос. Действительно, мы оказываем помощь детям не только из Москвы, но и из всех регионов РФ. Около 30%, иногда даже больше — это дети из регионов. В Департаменте здравоохранения города Москвы активно действует программа «Москва — столица здоровья», по которой приезжают дети из любого региона. В рамках этого проекта иногородним пациентам помогают с плановой госпитализацией в столице. В больницы направляют всю информацию по таким пациентам, получают обратную связь, сообщают о готовности принять ребенка, и в считаные дни мы принимаем этих детей. Они также могут обратиться к нам напрямую — через сайт или написав на официальную почту больницы.

— И вы не отказываете?

— Тут же реагируем, не отказываем — более того, мы сами выезжаем в регионы с 2015 г. совместно с Национальным центром помощи детям. Были во многих регионах, включая Камчатку, Крым, Магадан, Хабаровск, Владивосток, Мурманск. Используем для этого выходные, праздничные дни. И мы выезжаем туда не просто с лекциями, образовательными программами, мы везем ведущих специалистов, кандидатов наук, профессоров, заведующих отделениями. Мы ведем прием самых тяжелых, сложных детей, которые нуждаются в дальнейшем обследовании, верификации диагноза, лечении, прежде всего в хирургическом, направляем их к нам в больницу.

— У вас на территории большая стройка. Слышала, что это строится бесплатная гостиница для иногородних пациентов.

— Да, это уникальный проект, который реализует фонд «Семья вместе», учрежденный компанией «Вкусно — и точка». Это первый проект в Москве.

— Почему именно в вашей больнице?

— Мы давно работали над этим, и нам удалось убедить фонд, что наша больница подходит для этого, учитывая широкую географию наших пациентов. Теперь у родителей есть возможность находиться в гостинице, где есть все условия: игровая зона, зона, где можно провести время с ребенком, приготовить что-то свое, домашнее. Безусловно, это прекрасно сочетается с нашим лечебным процессом: ребенок может туда прийти, и родители могут навестить ребенка в любое время. Они регистрируются в гостинце, потом налегке идут в приемное отделение, где ребенка оперативно оформляют и госпитализируют. Гостиница рассчитана на 27 комфортных номеров. Туда будут направляться дети из регионов, особенно из дальних, с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые нуждаются в более длительном лечении.

— Перед съемками мы прошли по больнице и видели, что вы буквально с каждым пациентом, с каждым родителем готовы поговорить, узнать, как ребенок себя чувствует, с чем он здесь лежит. Это для вас норма или вы это только для нас делали?

— Нет, не для вас. Я лично, как и наши сотрудники, стараюсь не проходить мимо, особенно когда видим что-то необычное. Например, сегодня мы шли — девочка-подросток плачет. Почему она плачет? Она переживает, что ей завтра предстоит гастроскопия. Я ее успокоил, предложил докторам показать ей эндоскопический центр, где спокойная и комфортная обстановка. Вначале небольшой страх, напряжение родителей и детей, которым сейчас предстоит исследование, особенно под наркозом. Но очень скоро — счастливые лица и детей, и родителей, когда они сидят и ждут окончательного заключения. Конечно же, психологически это процесс очень непростой. Мы готовим детей, объясняем родителям. При правильном подходе любого ребенка, даже грудного, можно успокоить. Правда, для этого нужно иметь особые навыки — не просто шаблон действий, а особую интуицию. Ребенок чувствует вашу искреннюю доброту, которую передает ему врач-педиатр. Наверное, это отличает детского врача от других.

— Многим врачам знакомо выгорание. А вам?

— Нам просто некогда выгорать. Мы все время идем вперед, все время развиваемся. Вот, кстати, еще изюминка: у нас нет абсолютно никакой бумаги, они только у главного врача на столе. Все в цифровом формате.

— Вы победили бюрократию? Ничего себе!

— У нас все цифровое, все оперативно: ребенок приходит в отделение, ему на все время госпитализации надевают на руку браслет. Согласие родителей на исследования, вмешательства, наркоз сейчас оформляется в электронном виде. Я все могу отслеживать через специальный дашборд: когда ребенок вошел в бокс приемного отделения, когда его осмотрел врач, через сколько минут у него взяли анализы, когда они готовы. Оперативные взаимодействия, передача информации от диагностических служб врачам, от одного врача другому — это привычный ритм нашей работы. Мы теперь не даем московским пациентам распечатки, многолистовые выписки. Все отображается в электронной медкарте, которую можно посмотреть на мобильном телефоне в приложении ЕМИАС.ИНФО. А еще у нас в приемном отделении теперь работают сотрудники МФЦ, активно помогающие нашему медперсоналу взаимодействовать с пациентами. С нами сотрудничают психологи, социальные работники. Одним словом, мы заботимся о том, чтобы любые проблемы, с которыми может столкнуться пациент, были решаемы на уровне больницы.

— В одном из ваших интервью прочитала, что детей, которых вы лечите, надо любить даже больше, чем собственных. Неужели это так?

— Детей, конечно же, мы должны не просто лечить. Больной ребенок должен почувствовать особую любовь, тепло и неформальное отношение. Для этого нет какого-то речевого модуля — есть руки педиатра, его взгляд, выражение лица, манера говорить с ребенком. Одно дело — прийти и сказать маме: пусть ребенок откроет рот, поверните его туда, поверните сюда. Другое дело — ты сам ненавязчиво принимаешь в этом участие. Да, на это нужно время, много терпения. Но если педиатр состоялся, если он в педиатрии работает не один год, у него это получается автоматически. Сегодня ко мне на прием пришел плачущий ребенок, который никому не давал к себе подойти. Прошло небольшое количество времени, и ребенок начал улыбаться, его осмотрели необходимые специалисты. Дети все чувствуют. Если приходит человек в белом халате, смотрит строго — первое впечатление, что это страшно и больно.

— В вашей больнице, как я понимаю, все делается для того, чтобы было не страшно и не больно. На праздники, которые вы устраиваете, приходят не только пациенты, но и обычные люди.

— Да, и здесь много делает правительство Москвы: праздники на День защиты детей, на Новый год — «Добрая елка мэра». Не так давно у нас прошел праздник, который был посвящен Дню любви, семьи и верности. Известные артисты, телеведущие, члены Молодежного совета, наши сотрудники читали сказки А.С. Пушкина. Мастер-классы детского творчества, школа «Учимся читать», где мы прививаем детям навыки к чтению, любовь к книгам. Раздаем книжки — их приносят наши спонсоры, друзья. Одним словом, мы стараемся создавать атмосферу, которая позволила бы детям забыть о том, что они в больнице. Время, которое они здесь проводят, мы стараемся сделать максимально эффективным не только для их физического здоровья, но и для дальнейшего развития. Поверьте мне, это потенцирует наши лечебные действия, когда у ребенка хорошее настроение, когда он занят, не думает о том, что ему предстоит какая-то операция.

Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ

Источник фото на слайде: НИИОЗММ ДЗМ