Один из мельчайших представителей жуков-перокрылок — семейства, включающего самых крошечных жуков. Источник: Сергей Фарисенков и Алексей Полилов, биологический факультет МГУ

Ученые кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Фарисенков, Петр Петров, Алексей Полилов и сотрудник Сколтеха Дмитрий Коломенский изучили, как менялись крылья мельчайших жуков при уменьшении их размеров в ходе эволюции, и выяснили, почему большинству микронасекомых свойственны необычные крылья, похожие на перышки. Подготовленная авторами упрощенная компьютерная модель, из которой следует, как в ходе миниатюризации должно было меняться строение крыльев, хорошо соответствует полученным ими данным о крыльях реальных жуков разных размеров. Это подтверждает правильность сформулированной этой исследовательской группой концепции, объясняющей необычное строение крыльев микронасекомых. Понимание этих механизмов может помочь в создании искусственных летательных аппаратов крошечных размеров.

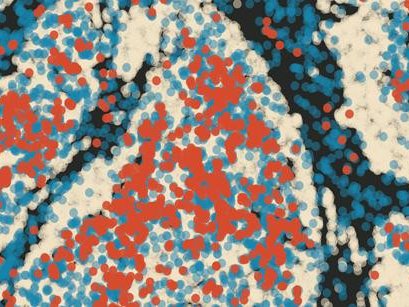

Результаты исследования, поддержанного Российским научным фондом (грант № 22-74-10010), опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), а иллюстрация к нему украсила обложку журнала.

Мельчайшие насекомые сравнимы по размерам с одноклеточными организмами (длина тела у многих из них меньше 0,5 мм), но им свойственно довольно сложное поведение, и большинство из них сохранило способность к полёту. Более того, как было показано ранее тем же коллективом авторов, мельчайшие жуки летают так же быстро и маневренно, как их родичи, которые в несколько раз крупнее. Из этих данных следовал вопрос: как им это удается? Можно было предположить, что разгадка как-то связана с необычным строением крыльев, свойственным не только мельчайшим жукам, но и мельчайшим представителям других групп насекомых. В отличие от более крупных крылатых насекомых большинство мельчайших обладают не мембранозными (сплошными) крыльями, а крыльями, похожими на перышки: от узкой крыловой пластинки по краю отходят длинные щетинки, на густую гребенку которых приходится больше половины общей площади крыла.

В прошлом веке считалось, что обладатели таких крыльев летают плохо и перемещаются в основном за счет того, что ветер носит их как пушинки. Но высокоскоростная видеосъемка позволила опровергнуть эти представления. Подробно изучив и смоделировав механизм полета одного из мельчайших видов жуков, авторы настоящего исследования ранее продемонстрировали, что такие жуки в полете совершают крыльями широкие взмахи, отчасти напоминающие движения весел при гребле. Этот необычный механизм полета позволяет микронасекомым успешно преодолевать сопротивление возникающих в воздухе сил вязкого трения, которые при крошечных размерах оказываются сравнимыми с инерционными силами. Дело в том, что площадь поверхности тела пропорциональна квадрату его линейных размеров, а объем и, следовательно, масса пропорциональны кубу. Поэтому при уменьшении размеров в некоторое число раз отношение площади поверхности к массе увеличивается во столько же раз. Воздух взаимодействует с летящим телом по всей его поверхности, поэтому возникающие в воздухе силы вязкого трения пропорциональны ее площади, а инерционные силы, в свою очередь, пропорциональны массе. Из-за этого более крупные насекомые могут, разогнавшись, довольно долго лететь вперед по инерции, а их миниатюрным родичам приходится продираться сквозь воздух, как, например, лодке приходится продираться сквозь заросли тростника, в которых трение намного выше, чем в открытой воде. Гребец, сидящий в застрявшей в тростнике лодке, сможет продвигаться на ней быстрее, если воспользуется облегченными веслами, например пластмассовыми, а не металлическими. И микронасекомые в ходе эволюции пришли к сходному решению: они облегчили свои крылья, сделав их похожими на перышки.

Казалось бы, такие «дырявые» крылья должны намного хуже отталкиваться от воздуха, чем «нормальные» (сплошные) крылья. Но этого не происходит по той же причине, по какой крылья птиц пропускают не сильно больше воздуха, чем крылья летучих мышей. Дело в том, что при движении любого тела в жидкости или газе небольшой слой жидкости или газа как бы прилипает к движущемуся телу и перемещается вместе с ним. В обычных условиях земной атмосферы такой прилипающий к движущемуся телу слой воздуха имеет толщину всего несколько микрометров. Но эта толщина сравнима с шириной зазоров между щетинками перистого крыла микронасекомого и бородками в опахале птичьего пера. Поэтому сам воздух затыкает эти зазоры, делая перистые крылья насекомых и перья птиц почти непроницаемыми для того же воздуха.

В обсуждаемой работе показано, что число щетинок по краю крыла и расстояния между ними менялись в ходе эволюции при уменьшении размеров жуков, обеспечивая оптимальную проницаемость крыла для воздуха, а диаметр и длина щетинок менялись, обеспечивая оптимальную жесткость крыла. В результате, в частности, у самых крошечных жуков крылья несут намного меньше щетинок, чем у их не столь крошечных родичей, тоже обладающих перистыми крыльями, но при этом ширина зазоров между щетинками остается при изменениях размеров более или менее постоянной.

Не исключено, что в будущем подобный механизм полета удастся использовать и в искусственных летательных аппаратах крошечных размеров. Для этого необходимо продолжать исследования полета микронасекомых.

«Тем группам насекомых, которые включают много представителей меньше миллиметра длиной, свойственны некоторые сходные приспособления к столь малым размерам, — говорит Алексей Полилов, заведующий кафедрой энтомологии биологического факультета МГУ. — В этой работе мы подробно исследовали оптимизацию параметров перистых крыльев на примере микрожуков. Теперь очередь за другими миниатюрными насекомыми, такими как микронаездники и трипсы».

Информация и фото предоставлены пресс-службой МГУ