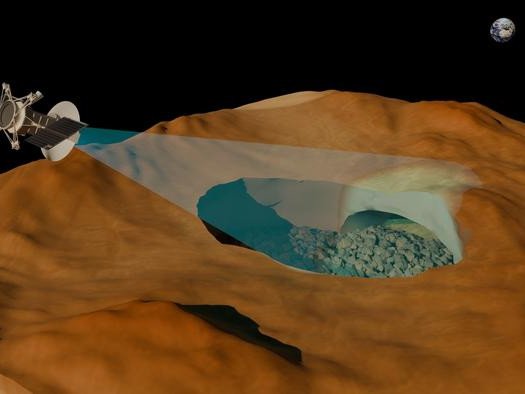

В ноябре 2024 г. в Институте медико-биологических проблем РАН завершился четвертый, финальный этап изоляционного эксперимента SIRIUS. Шестеро участников ― двое мужчин и четыре женщины ― провели год в закрытом наземном экспериментальном комплексе на территории института. Эксперимент имитировал годичное пребывание на Луне: выход на орбиту спутника Земли, поиск места для посадки, несколько высадок на поверхность и возвращение обратно. Так ученые продолжили собирать информацию о том, как долговременная изоляция и пребывание в одном коллективе влияет на психические и физиологические свойства организма человека.

Участник финального этапа эксперимента SIRIUS-23 Рустам Назимович Зарипов рассказал корреспонденту портала «Научная Россия» о том, какие исследования проводили участники, как справлялись с конфликтными ситуациями и какой опыт приобрел лично он, находясь в изоляции.

Рустам Назимович Зарипов

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

Рустам Назимович Зарипов ― научный сотрудник лаборатории регуляции кардиореспираторной системы ИМБП РАН. Окончил первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова по специальности врач медико-профилактического дела. Окончил аспирантуру ИМБП РАН по специальности авиационной и космической медицины. Как дежурный врач принимал участие в экспериментах с антиортостатической гипокинезией, «сухой» иммерсией и прошлых этапах изоляционного эксперимента SIRIUS. В эксперименте SIRIUS-23 выполнял задачи исследователя.

― Изоляционные эксперименты в интересах космонавтики проводятся больше полувека, начиная с 1967 г. Непосредственно в эксперименте SIRIUS это был завершающий, четвертый этап. На каких исследованиях был сделан акцент?

― На самом деле многие исследования продолжаются, а данные накапливаются. Я сам как сотрудник ИМБП РАН проводил исследование во время прошлого восьмимесячного этапа эксперимента и продолжил его в годовом SIRIUS-23, находясь непосредственно в наземном экспериментальном комплексе. То же самое касается и многих других исследований: научные сотрудники анализируют полученные ранее данные, дополняют заявки и ставят новые задачи. Во всех прошлых экспериментах SIRIUS в изоляцию отправлялись по шесть человек ― это достаточно небольшая выборка, которая дополнялась с каждым следующим этапом, а полученная информация позволяла сделать более достоверные выводы.

Конечно, были и новые исследования: например, совместная работа с НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина «Космобот» с реальными моделями роботов «Федор» и «Марфа». С помощью так называемого экзоскелета (ЗУКТ ― задающего устройства копирующего типа) мы управляли роботом, который находился вне наземного комплекса, и выполняли стандартные для внекорабельной деятельности операции: прицепить и отцепить карабин, попробовать воспользоваться огнетушителем, взять предмет и положить его на определенное место, переключить тумблеры на функциональной панели. Это достаточно перспективное направление для будущего отечественной космонавтики.

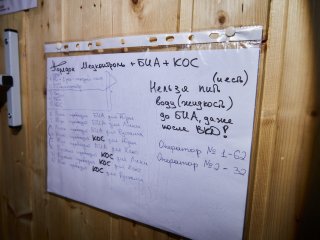

Кроме того, проводилось много психологических исследований, в основном с использованием опросников, когнитивных тестов, групповых бесед. Нам задавали определенные темы для разговора, которые мы должны были обсуждать всем экипажем, высказывать свое мнение, принимать общий план действий. Проводились также новые работы в области физиологии и космической медицины, но по большей части эксперименты повторяли исследования прошлых этапов для дополнения данных.

― В состав экипажа входили командир, врач, бортинженер и три исследователя. Вы выполняли работу исследователя, в чем она заключалась?

― Разделение по ролям было, но, по сути, мы все были исследователями и научная программа распределялась на всех. Просто некоторые члены экипажа выполняли дополнительные функции. Почти каждое исследование осуществляли два исполнителя: один ― для всех членов эксперимента кроме себя, а кто-то другой ― для него самого, чтобы получить информацию по всему экипажу. В задачу исследователя входило изучение радиограмм с инструкциями, проведение методик и в случае необходимости связь с постановщиком исследования в институте. Можно сказать, что мы были «руками» ученых, которые наблюдали за нами.

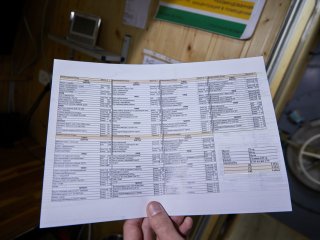

Непосредственно мое исследование, которое я проводил и на прошлых этапах проекта, связано с изучением основного обмена. В SIRIUS-21 (третий этап) во время восьмимесячной изоляции мы с коллегой осуществляли измерение базового уровня килокалорий: важная тема для длительных космических полетов. Зная, сколько килокалорий в сутки нужно только для поддержания организма, можно планировать рацион и запасы пищевых продуктов. Кроме того, мы выявляем минимально необходимый уровень кислорода. Тогда мы установили: существует сезонная изменчивость, несмотря на то что испытатели находились в эксперименте, не видя солнца и не чувствуя перепадов температуры. В годовом эксперименте мы смогли провести исследование во время каждого из времен года, дополнили его изучением сна и результатами анализов крови, чтобы потом оценить три гормона, которые позволяют более точно зафиксировать изменения основного обмена. За год мы провели 12 таких исследований.

Р.Н. Зарипов в каюте Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

― Какие-то выводы уже можно сделать?

― Да. Несмотря на то что мы находились в изоляции и не были подвержены влиянию внешних факторов, мы все равно неосознанно чувствовали сезонные колебания, что отразилось на физиологических параметрах. В перспективе эти исследования необходимо провести с контрольной группой, чтобы выяснить, влияет ли как-то изоляция на такие процессы, или это естественные проявления организма.

Я также отвечал за исследования, связанные с воздействием на организм гипомагнитных условий. На предыдущих этапах проекта SIRIUS таких работ не было. В гипомагнитной установке «Арфа» (экранирующей «клетке Фарадея») мы воспроизводили четырехчасовое воздействие на человека, чтобы изучить, как условия контролируемой изоляции влияют на переносимость гипомагнитных условий. Это важнейшие знания для подготовки длительных космических миссий: ведь космонавты на Луне или Марсе будут находиться и в изоляции, и в условиях иного магнитного поля.

Кроме того, по обязательному контролю среды обитания я проводил исследования освещенности в разных точках комплекса, чтобы выяснить, какой из режимов более комфортен для экипажа, измерял шумовую нагрузку и запыленность помещений. Эти позволит учесть результаты и скорректировать параметры для будущих миссий.

― Одна из задач изоляционных экспериментов ― понять, как меняется психологическое состояние человека. Что можете сказать по своему опыту: как-то изменились?

― Опыт изоляции оцениваю положительно: в какой-то степени я стал спокойнее. У меня есть такая черта: не всегда умею полноценно работать в команде, чтобы спокойно отдать задачу коллегам и не переживать. Мне надо постоянно все контролировать. Методики в изоляции были разделены между всеми участниками, и первое время это чувство необходимости контроля никуда не уходило и даже могло раздражать других. Я мог подойти к другому участнику и спросить его, выполнил ли он работу, даже если это не относилось к моей зоне ответственности.

Со временем это чувство ушло, и в какой-то момент я понял, что совершенно не переживаю за те задачи, которые должны выполнить другие члены экипажа. Это состояние сохранилось и после выхода из изоляции: я научился «отпускать ситуацию» и выполнять свою часть работы, зная, что коллеги справятся со своей.

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

― В день, когда вы выходили из изоляции, первый заместитель руководителя проекта SIRIUS, главный менеджер проекта Марк Самуилович Белаковский говорил: «Если бы они в изоляции не ругались, то зачем бы нам вообще проводить такие эксперименты», и вспоминал эксперимент SFINCSS 1999 г., в котором дошло до драки. Были ли конфликтные ситуации в вашем случае?

― Конечно, в любой малой группе людей возникают сложные моменты и недопонимания. Такие ситуации возникали и у нас.

В начале эксперимента, если возникал спорный вопрос, мы старались вместе его обсуждать и находить решение. Но позже с опытом поняли, что иногда возникают ситуации, когда дискуссия затягивается и выходит за определенные пределы. Тогда мы договорились, что в таких случаях будем говорить «стоп» и откладывать разговор, чтобы вернуться к нему позже с холодной головой.

― Всегда получалось останавливаться?

― Нет, оказывается, это непросто. Бывали случаи, когда командир говорил: «Ребята, не сейчас». Иногда получалось легко остановиться и отложить обсуждение, но не всегда. Особенно если вторая сторона не готова принять твою точку зрения и не прерывает дискуссию. В таких случаях командиру приходилось вмешиваться.

Позже, когда остывали и разбирали подобные случаи через несколько дней, появлялось понимание, что вопросы, из-за которых возникали острые ситуации, того не стоили. Споры могли возникать даже из-за правил настольной игры.

― То есть в условиях изоляции даже небольшая бытовая и в какой-то степени развлекательная ситуация может привести к крупным конфликтам?

― Вероятно, да. Звук в экспериментальном комплексе записывался только во время запланированных исследованиями дискуссий. Когда были приемы пищи или свободное время, записывалось только видео, поэтому оценить, что именно происходило в те моменты, непросто.

Одно из исследований так и называлось «Дневник конфликтов». В обязательном порядке он заполнялся раз в месяц, в остальное время ― по желанию. Каждый мог описать любой случай, который сочтет конфликтным. В то же время другая сторона может описать ситуацию со своей стороны или вообще не писать о ней. Я в какой-то момент понял, что писать в дневник нечего. Но это моя оценка ситуации, другие члены экипажа могут рассматривать тот период иначе.

Казалось бы, если что-то в действиях или словах другого участника эксперимента не нравится, это можно сразу спокойно обсудить вдвоем и закрыть вопрос. Но так не всегда удавалось. В решении таких ситуаций помогал командир Юрий Сергеевич Чеботарев, к которому можно было подойти, поговорить, а он деликатно и анонимно обсуждал спорный вопрос с другим участником.

― Коллеги участников первого изоляционного эксперимента «Год в звездолете» вспоминали, что после окончания исследования они остались работать в Институте медико-биологических проблем, но практически перестали общаться. Как складывается ситуация с вашим экипажем?

― Я продолжаю общаться с четырьмя членами экипажа. С кем-то больше, с кем-то меньше, но мы остаемся на связи, работаем в ИМБП РАН, в чем-то помогаем друг другу. С одним из участников под конец эксперимента у нас разошлись мнения, и, когда точка объединения интересов в виде изоляции пропала, мы перестали контактировать.

Что касается эксперимента «Год в звездолете», когда я смотрел фильм и видеохроники эксперимента, казалось, что пространства, в котором находились участники, достаточно для комфортного пребывания. Но однажды я побывал в их модуле вживую: на самом деле там очень мало места, трехъярусная койка, из развлечений только шахматы, тренировки, а кроме того — полное отсутствие приватности.

Во время нашей изоляции было предусмотрено несколько имитаций внекорабельной деятельности ― «высадок на поверхность Луны». В эти периоды четверо членов экипажа переходили в маленький модуль ЭУ-50 (экспериментальная установка объемом 50 м3) без отдельных кают. Даже свои вещи толком разложить было негде. Но даже этот маленький модуль был больше того, в котором проходил эксперимент «Год в звездолете». И мы проводили в отдельном помещении по четыре дня, а экипаж первого исследования ― целый год. Даже представить сложно, насколько тяжело им было.

― Какой из этапов эксперимента оказался самым тяжелым ― начало, когда оставался еще целый год, середина, когда надо было оставаться в изоляции еще столько же, или финал?

― Я поделил эту годовую дистанцию на отрезки. На первом этапе никаких сложностей не было: мы входили в рабочий режим, устраивали быт, налаживали комфорт. Постоянно были заняты. Примерно через месяц после начала эксперимента в середине декабря 2023 г. к нам пришел «грузовой корабль». Затем наступил Новый год. Потом ― имитация выхода на лунную поверхность. Так я и двигался от точки к точке.

Перед самым входом в экспериментальный комплекс до начала эксперимента я стоял перед журналистами и достаточно сильно волновался: не самый приятный момент. И подсознательно ожидал, что в конце эксперимента вернусь в эту волнующую и стрессовую ситуацию.

Ситуации, в которой я бы считал дни до выхода, не было, поэтому самым сложным периодом был не конкретный временной отрезок, а обстановка внутри коллектива, когда я разошелся во мнениях с одним из членов экипажа. Это привело к определенным стеснениям в работе и быту. Но эта ситуация возникла ближе к концу эксперимента.

Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ