Нейроны, расположенные глубоко в мозге, не только помогают инициировать движения, но и активно подавляют их с поразительной точностью. К такому выводу пришли исследователи из Базельского университета и Института биомедицинских исследований имени Фридриха Мишера (FMI), опубликовавшие свою работу в журнале Nature. Полученные результаты особенно важны для лучшего понимания таких неврологических расстройств, как болезнь Паркинсона.

Чтобы взять яблоко или поднести ложку ко рту, нужно проделать множество сложных действий, которые задействуют различные процессы в мозге. Ключевую роль в этом оркестре играет глубоко расположенная область мозга, известная как базальные ядра (ганглии). Долгое время считалось, что выходной сигнал базальных ядер действует в основном как тормоз, подавляющий нежелательное поведение.

Исследователи под руководством профессора Сильвии Арбер продемонстрировали на примере мышей, что определённые нейроны в базальных ганглиях принимают высокоточные решения о том, когда разрешить определённое движение, а когда пресечь. В совокупности эти динамические сигналы определяют время движения.

Эти открытия ставят под сомнение устоявшуюся модель работы базальных ганглиев. Согласно традиционной точке зрения, базальные ганглии контролируют движения, постоянно подавляя двигательные центры в мозге и лишь на короткое время «снимая тормоз», когда движение разрешено. «Но эта модель не подходит для описания сложных движений, например тех, которые участвуют в скоординированных действиях рук и кистей», — объясняет Арбер.

Исследование посвящено так называемой ретикулярной формации чёрной субстанции (Substantia Nigra pars reticulata, SNr) — основной выходной станции базальных ганглиев, которая посылает сигналы двигательным центрам в стволе головного мозга. Исследователи сделали удивительное открытие: нейроны в этой области не просто активируются, чтобы подавить движение. Вместо этого они демонстрируют высокодинамичные паттерны активности, точно синхронизированные с выполняемыми движениями. Во время сложных поведенческих реакций нейроны SNr многократно переключаются между повышенной и пониженной активностью, и у каждого нейрона свой паттерн. Таким образом, базальные ганглии функционируют как отлаженная система светофоров на оживлённом перекрёстке: каждый светофор загорается зелёным или красным в зависимости от планируемого действия. Таким образом, сложное поведение может формироваться из отдельных движений, управляемых сигналами «вперёд» и «стоп».

Чтобы изучить эти процессы, ученые регистрировали мозговую активность мышей, когда те тянулись лапками за кормом. Было обнаружено, что отдельные нейроны SNr реагировали по-разному в зависимости от фазы движения: когда лапка тянулась, хватала или убиралась, активность одних нейронов повышалась, а других — снижалась. «Удивительно, насколько точно настроены эти сигналы», — соглашаются ведущие авторы исследования.

Затем ученые с помощью оптогенетических методов манипулировали нейронами SNr. Они смогли доказать, что активация этих нейронов блокировала поведение, что является наглядной демонстрацией их контролирующей роли. Пожалуй, самое поразительное заключается в том, что даже малейшие изменения в движении сопровождались точными корректировками сигналов SNr. Нижестоящие двигательные центры в стволе головного мозга реагировали на это, посылая сигналы обратно в SNr. Таким образом, когда «светофор» SNr загорался зелёным, нижестоящий нейрон нажимал на педаль газа, позволяя выполнить движение. Это указывает на специфическую систему кодирования, основанную на движениях, — гораздо более детальную, чем просто общий механизм «вперёд» или «стоп».

Исследование даёт чёткое представление о том, как мозг контролирует даже самые незначительные движения с помощью тонкой настройки активации и торможения, что меняет наше представление о моторном контроле. Это имеет важное значение для медицины: при таких заболеваниях, как болезнь Паркинсона или хорея, этот хрупкий баланс нарушается, что приводит к характерным симптомам, таким как трудности с началом движения. «Если мы поймём, как базальные ядра координируют нормальные движения, мы сможем разработать целенаправленные методы лечения для случаев, когда эта система выходит из строя», — заключил ведущий исследователь Арбер.

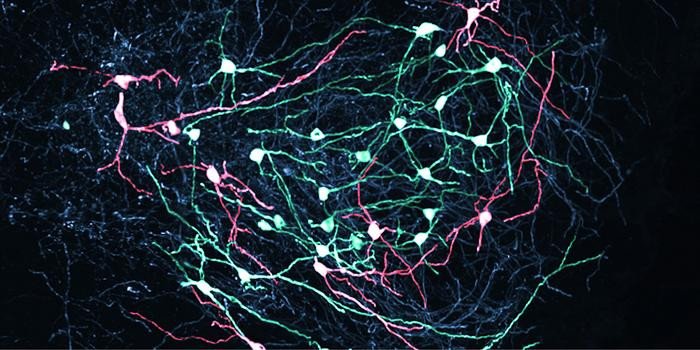

[Фото: University of Basel, Biozentrum]