В годы Великой Отечественной войны советский народ совершил подвиг. Отвага и жертва миллионов людей — их труд на полях сражений и в тылу обеспечил Победу, слава о которой жива до сих пор. И одну из важнейших задач в период войны выполняли ученые, трудившиеся над обеспечением армии продовольствием. Труженики села, труженики тыла в невероятных условиях сумели решить проблему продовольственного снабжения — а значит, и проблему безопасности страны.

«Прежде чем говорить о роли науки в военные годы, отмечу достижения предвоенного периода. Напряжение, ощущение приближающейся войны витало в воздухе. И руководство страны уделяло повышенное внимание развитию сельского хозяйства. В этот период экономика активно росла: страна из отсталой аграрной превращалась в мощную индустриально-аграрную державу. Уже в первые пятилетки был определен курс на индустриализацию, агропромышленный комплекс развивался стремительно. Валовая продукция сельского хозяйства к концу 1930-х гг. увеличилась на 40%. Производство зерна выросло с 76 млн т до почти 100 млн т. Таковы были состояние экономики и уровень самообеспеченности СССР накануне войны. Мы верили в свои силы, но готовились к худшему. Однако вероломное нападение Германии в июне 1941 г. стало неожиданностью. Несмотря на предостережения разведки, масштаб агрессии в тот момент не был предсказан», — рассказывал в докладе на тему вклада сельскохозяйственной науки в дело Победы академик Вячеслав Иванович Черноиванов.

В предвоенные и военные годы во главе Народного комиссариата земледелия СССР стоял Иван Александрович Бенедиктов. Он был назначен на этот пост в 1938 г., став самым молодым наркомом в возрасте 36 лет. Примечательно, что он стал первым руководителем аграрного ведомства с профильным сельскохозяйственным образованием. Иван Александрович выступал на партийных съездах, где вопросы сельского хозяйства обычно не были в приоритете. Он подробно рассказывал, как в предвоенные годы организовать работу для накопления необходимого продовольственного потенциала, который позволил бы стране выстоять в критической ситуации.

Иван Александрович Бенедиктов., 12.05.1959

Среди ключевых мер, инициированных им, можно выделить несколько. Первая — это создание стратегического зернового фонда. Его удалось частично сформировать к 1941 г., благодаря чему в начале войны не возникло неожиданного дефицита зерна. Вторая — развитие механизации через сеть машинно-тракторных станций (МТС), что повысило эффективность сельхозработ при минимальных затратах. Наконец, третьей важной мерой стала оптимизация передислокации — когда началась война, оборудование не только эвакуировали по железной дороге, но и перевозили гужевым транспортом. Десятки тысяч голов скота гнали своим ходом, что требовало организации кормовой базы, водопоя и маршрутов. Эти задачи, конечно же, решались при активном участии ученых. Географы и экономисты разрабатывали оптимальные пути эвакуации, рассчитывали логистику.

Спустя несколько дней после начала войны руководство страны определилось со стратегией, которая должна была позволить мобилизовать агропромышленный комплекс в сжатые сроки. Необходимо было перестроить всю систему сельского хозяйства, хотя СССР и так был одним из мировых лидеров в организации плановой экономики. Нужно было обеспечить бесперебойное снабжение армии и тыла продовольствием, промышленности — сельскохозяйственным сырьем.

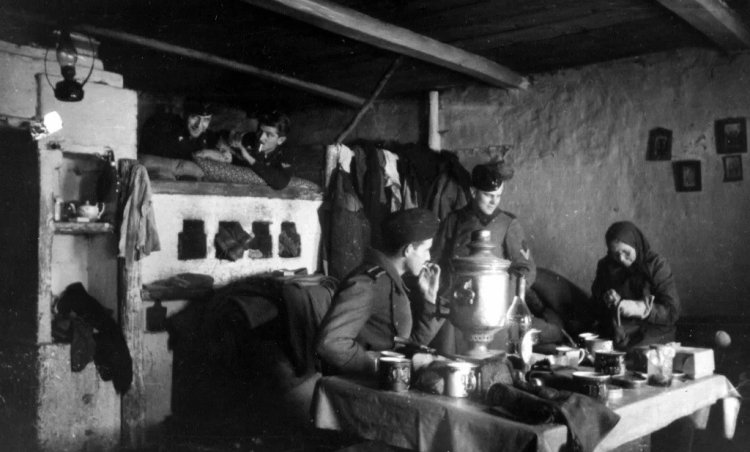

Сельское хозяйство в годы ВОВ. Копия фотографии

«Первая проблема, с которой пришлось столкнуться, — оккупация части советской территории, на которую приходилось до 40% довоенных сборов зерна. Страна на время потеряла самые плодородные земли. За годы войны враг уничтожил 70 тыс. сел и деревень, 30% крестьян лишились крова. Вторая проблема, которую предстояло решать, — дефицит сельскохозяйственной техники и тяглового скота. Крестьяне отправили на фронт значительное количество тракторов, автомобилей, лошадей. С эксплуатацией оставшейся техники также возникли трудности. Поток запасных частей в село значительно сократился, что создало проблему их дефицита при ремонте. Третья проблема — острый дефицит кадров. Миллионы сельских тружеников были мобилизованы, тяжелый физический труд лег на плечи женщин. В некоторых хозяйствах крестьяне вновь стали пахать на собственной тяге, а сеять вручную, как это было до 1917 г. Многие сельхозработы из-за недостатка рабочей силы и техники проводились со значительным опозданием», — рассказал корреспонденту «Научной России» заведующий кафедрой истории РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева Александр Борисович Оришев.

Ощутимые потери понесло животноводство, несмотря на всю предвоенную подготовку. Общее поголовье скота уменьшилось на 30%, при этом больше всего пострадало поголовье свиней — оно уменьшилось на 50%. Причиной тому стали оккупация и дефицит кормов для молодых животных. Численность скота сократилась как в совхозах и колхозах, так и в личных хозяйствах. Уменьшилось не только поголовье, но и продуктивность скота. Сократились надои молока, яйценоскость кур, медосборы и т.д. Это привело к нехватке продовольствия для советских граждан, что вынудило власти ввести карточную систему. Она действовала в городах и частично в сельской местности — продукты получали сельские врачи, учителя и партийные работники, а крестьянам карточки на получение продуктов питания не выдавались.

Сельское хозяйство во время войны 1941 - 1945 гг.

Для того чтобы решить все эти проблемы, были необходимы объединенные усилия как руководства страны, вынужденного в кратчайшие сроки принимать непростые стратегические решения, так и ученых, исследовавших новые подходы к земледелию в невероятно сложных условиях. Но главный подвиг, конечно же, принадлежит тем крестьянам и рабочим, которые обеспечивали выполнение планов и реализацию идей путем титанического труда. В этот период рождались уникальные формы социалистического соревнования. Сегодня «работа 24/7» кажется чем-то невероятным, но тогда люди трудились фактически «48/7». Две, три нормы за смену — такой трудовой энтузиазм стал ответом на потери. Механизаторы на МТС, бригады в полях — все стремились восполнить нехватку ресурсов самоотдачей.

«Мне особенно хотелось бы подчеркнуть роль женщин в работе сельского хозяйства. Сотни тысяч женщин в кратчайшие сроки заменили ушедших на фронт. Из 2 млн переобученных механизаторов 1,5 млн составляли женщины. Среди комбайнеров 62% были женщины. На их долю приходилось 80% трудоспособного сельского населения, работавшего в полях и обеспечившего страну продовольствием. Так и хочется сказать: честь и слава мужчинам, но прежде всего — женщинам, которые в экстремальных условиях находили решения. Именно тогда появился лозунг “Все для фронта, все для победы!”, прочно вошедший в жизнь и ставший всеобщим принципом», — отметил В.И. Черноиванов.

Быт научных работников Тимирязевской академии в годы войны

В работе ученых того времени была сделана определяющая корректировка: приоритет получила не фундаментальная наука, а прикладные исследования, результативность которых определялась успехами на фронте и решением задач по укреплению тыла. Проблему, возникшую в 1942 г. в связи с оккупацией плодородных земель СССР, предстояло решить за счет обеспечения подъема земледелия и животноводства в центральных районах и республиках Средней Азии. Под умелым руководством академика Д.Н. Прянишникова в Узбекистане стали внедрять такие культуры, как сахарная свекла и чай. Потребности республики в сахаре были удовлетворены на 100%. Впервые в своей истории Узбекистан стал свеклосеятельным регионом. Более того, выращивание на узбекской земле свеклы позволило качественно улучшить ее состояние для дальнейшего возделывания любимого узбеками хлопчатника.

«Академику Прянишникову Республиканский комитет Союза работников высшей школы и научных учреждений Узбекской ССР вручил грамоту за работу по культуре сахарной свеклы в 1942 г. Эти вопросы решались в период 1942–1943 гг., а к 1944 г. результаты уже внедрялись в промышленных масштабах. Для сельского хозяйства даже два года — срок крайне малый. Селекционная работа требует времени. В качестве примера можно взять скрещивание дикого барана-архара с тонкорунными овцами для получения высокогорных мериносов, способных выживать в горных условиях. По правилам такой процесс должен занимать годы — нужно отслеживать результаты, проводить отбор. Но в военное время задачи ставились жестче: сделать максимально быстро. С растениями, вероятно, было проще — селекция может идти быстрее, хотя это зависит от конкретной культуры. Однако любое научное достижение не возникает на пустом месте. До войны уже велись разработки по всем правилам: изучались процессы, методики. А когда возникла острая необходимость, эти наработки перешли в стадию ускоренной реализации», — рассказала корреспонденту «Научной России» заместитель директора Архива РАН, кандидат исторических наук Надежда Михайловна Осипова.

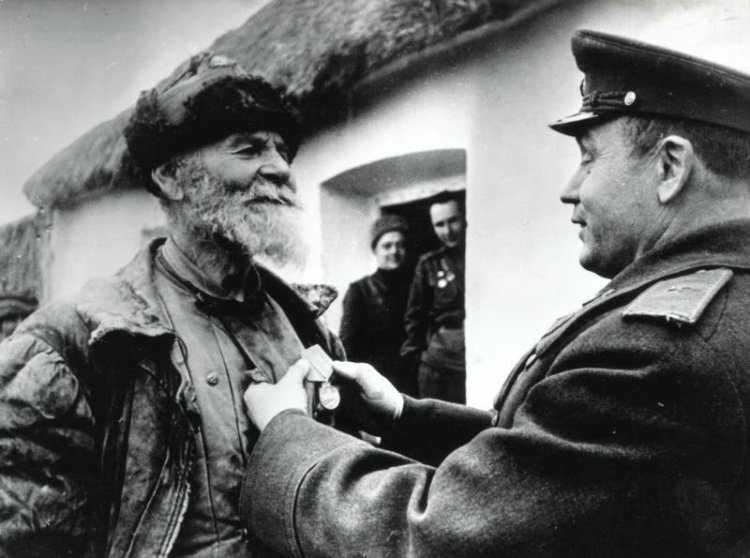

Награда патриоту. Колхозник М. Помник и генерал-майор Афанасий Шеменков. 1943 г.

Под руководством академика Л. И. Прасолова и члена-корреспондента АН СССР И.П. Герасимова Почвенный институт Академии наук проводил классификацию почв Казахстана и других республик. Составлялись карты урожайности и зон богарного земледелия, то есть таких территорий, которые пригодны для выращивания культур без искусственного полива. При этом и системы орошения не были оставлены без внимания — ими занимался Узбекский филиал АН СССР. Таджикский филиал обнаружил 50 месторождений селитры для удобрений, а комиссия Академии наук выявила залежи фосфатов в горах Каратау (возле Джамбула) для производства суперфосфата. Туркменский филиал систематизировал данные о пастбищах, Казахский — вывел новые породы скота.

Работа ученых помогала обеспечивать страну и техническими культурами: хлопком, каучуконосами. Здесь возникли сложности с засолением почв из-за интенсивного орошения, но и их удалось решить. Отдельно стоит вспомнить кок-сагыз — растение для производства каучука, внедрение которого во время войны позволило компенсировать потери импортного сырья. Были налажены производство витаминов (включая экстракты из хвои) и замена дефицитных лекарств синтетическими аналогами.

Крестьянин Даниил Зернов с односельчанами в дни Великой Отечественной войны

Основной исследуемой культурой для ученых Тимирязевской академии на начальном этапе Великой Отечественной войны стал картофель. Он составлял основу рациона советских граждан — его потребление по сравнению с довоенным временем выросло в два раза, а производство картофеля на огородах в годы войны увеличилось в пять раз. И этот результат был достигнут во многом благодаря усилиям ученых-тимирязевцев. В академии был разработан и внедрен в производство метод получения сахаристых веществ из картофеля. Эти вещества в условиях острого дефицита сахара стали эффективным сахарозаменителем в райпищекомбинатах Московской области.

Другой сложной задачей, которую удачно решили тимирязевские ученые, было ускоренное выращивание животных в условиях военного времени; увеличение настрига шерсти для обеспечения бойцов Красной армии теплой одеждой; использование солнечной энергии для повышения урожайности овощных культур. По настригу шерсти академик ВАСХНИЛ Алексей Иванович Николаев выпустил две брошюры в 1941 и 1943 гг. — научную работу не прерывали в военные годы даже в самые тяжкие дни. Профессор Константин Арутюнович Акопян издал в 1943 г. работу «Ускоренный метод выращивания крупного рогатого скота на мясо» с подробным описанием технологии, необходимой для обеспечения восстановления поголовья скота.

Елена Залогина с детьми возвращается из фашистского плена, 1943 г.

Учеными Тимирязевской академии также были даны рекомендации по решению актуальных вопросов сельского хозяйства в условиях военного времени в отношении конкретных регионов. Целый блок исследований был адресован исключительно простым гражданам. Все они имели цель помочь соотечественниками выжить в трудное время.

Приведенных примеров множество, но главное — все усилия ученых были направлены на завоевание Победы, обеспечение продовольственной безопасности страны. Победу удалось одержать не только на фронте, но и в экономическом противостоянии благодаря единству многонационального советского народа.

Источник фото на главной странице: архив Государственного аграрного университета Северного Зауралья