Легкодоступные запасы нефти по всему миру постепенно истощаются, а потребность человека в черном золоте в ближайшее время обещает остаться практически неизменной. Все больше внимания уделяется освоению труднодоступных месторождений. Но что, если пойти еще дальше и ускорить процесс образования нефти в недрах земли из сырой органики, сократив его с миллионов лет до нескольких суток или даже часов? Именно на это нацелена разработка исследователей Центра науки и технологий добычи углеводородов Сколковского института науки и технологий. Как рождалась и как работает инновация? Почему она безопаснее для окружающей среды в сравнении с традиционными методами добычи нефти? Рассказываем в новой статье.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, к 2040 г. доля нефти в мировом энергопотреблении, как и сегодня, будет сохраняться на уровне одной трети. Потребность в нефтепродуктах существует и в других сферах: более 16% добываемой нефти каждый год отводится на производство лекарств, одежды, игрушек, косметики, солнечных панелей (которые у нас традиционно ассоциируются с зеленой энергетикой) и многого другого.

В то же время нефтяные месторождения, до которых легко дотянуться, постепенно истощаются. Это касается и России. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе, где добывается более 40% всей нефти нашей страны, многие крупные месторождения уже прошли пик добычи и через 20 лет в регионе заметно обеднеют основные залежи легкодоступной нефти. Решение есть — осваивать труднодоступные нефтяные ресурсы. Сегодня в этой области активно создаются новые технологии.

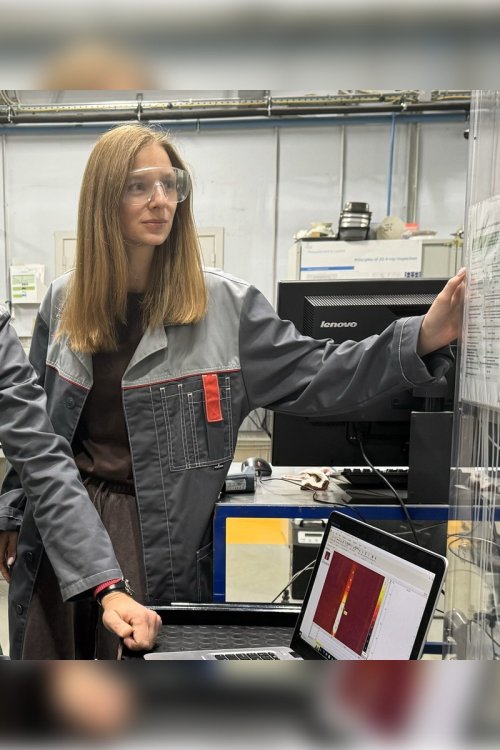

Ведущий научный сотрудник Центра науки и технологий добычи углеводородов Сколтеха Елена Дмитриевна Мухина.

Фото: из личного архива Е.Д. Мухиной

Что, если не просто извлечь нефть из сложной породы, а еще и заставить быстро дозреть запас ископаемого, который в естественных условиях образовался бы спустя миллионы лет? Именно это должна позволить сделать новая технология, разработанная в Центре науки и технологий добычи углеводородов Сколтеха при поддержке индустриального партнера — крупной нефтедобывающей компании. Все, что нужно для преображения, — привычная для нас вода, пусть и в необычном состоянии.

Актуальные результаты исследования ученые изложили в крупной работе, опубликованной в журнале Chemical Engineering Journal. Деталями проекта с корреспондентом «Научной России» поделилась первый автор этой статьи, ведущий научный сотрудник Центра науки и технологий добычи углеводородов Сколтеха Елена Дмитриевна Мухина.

Разработка фокусируется на добыче полезного ископаемого из горючих сланцев — нефтеносных пород, распространенных в России, США, Южной Америке, Китае.

«Самая большая сланцевая формация в России — это Баженовская свита. Она залегает на глубине порядка 2–3 км и считается крупнейшим источником керогеносодержащих сланцев в России, — рассказала Е.Д. Мухина. — Она расположена в Западной Сибири и занимает огромную территорию — более 1 млн км2. Основная ее часть находится в пределах Ханты-Мансийского автономного округа, но она также охватывает Тюменскую, Томскую и Омскую области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ и прилегающие регионы. Фактически почти вся Западная Сибирь стоит на этой свите».

Из горючих сланцев очень трудно извлекать нефть в силу высокой плотности и низкой проницаемости. В то же время у них есть важная изюминка: сланцы они очень богаты керогеном. Это твердое органическое вещество, которое в далеком будущем должно превратиться в жидкую нефть. Обычно залежи керогена статистически даже не относят к запасам потенциально извлекаемых углеводородов.

Можно ли осуществить превращение керогена в черное золото здесь и сейчас, существенно повысив нефтеотдачу сложной породы? На этот вопрос успешно ответили исследователи Сколтеха. Ученые выяснили, что для ускорения процесса нужно закачать в сланец очень горячую воду (при температуре 350–380 °C) под экстремально высоким давлением (200–300 атмосфер) в состоянии сверхкритической жидкости*. Под ее воздействием кероген быстро преобразуется в полноценную нефть, которую можно извлечь из породы.

*Сверхкритическая жидкость (или сверхкритический флюид) — вещество, находящееся в промежуточном агрегатном состоянии между жидкостью и газом. Вещество переходит в эту форму при превышении критических для него значений температуры и давления. Внешне напоминает жидкость и схоже с ней по плотности, однако вязкостью и сжимаемостью ближе к газу. Сверхкритические жидкости — хорошие растворители, легко просачиваются вглубь твердых материалов. Это состояние характерно для жидких и газообразных веществ, не разлагающихся под воздействием критической температуры.

«Основное природное явление, которое мы хотим воспроизвести, а точнее сильно ускорить, — это природный процесс преобразования керогена в нефть. С течением миллионов лет кероген, содержащийся в сланцевых породах, постепенно превращается в нефть. По сути, вся нефть, добываемая сегодня, миллионы лет назад была керогеном, — объяснила Е.Д. Мухина. — Но поскольку миллионов лет у нас нет, а потребность в нефти есть здесь и сейчас, наша задача — искусственно ускорить этот природный процесс. Мы знаем, что он происходит при определенных температурах и занимает определенное время. И здесь подключается химия — в частности, кинетика химических реакций, изучающая скорость протекания реакций в зависимости от внешних условий. Именно это лежит в основе нашей идеи: сделать процесс быстрее, сохранив его суть. А главный ускоритель любой реакции практически во всех химических процессах — это температура».

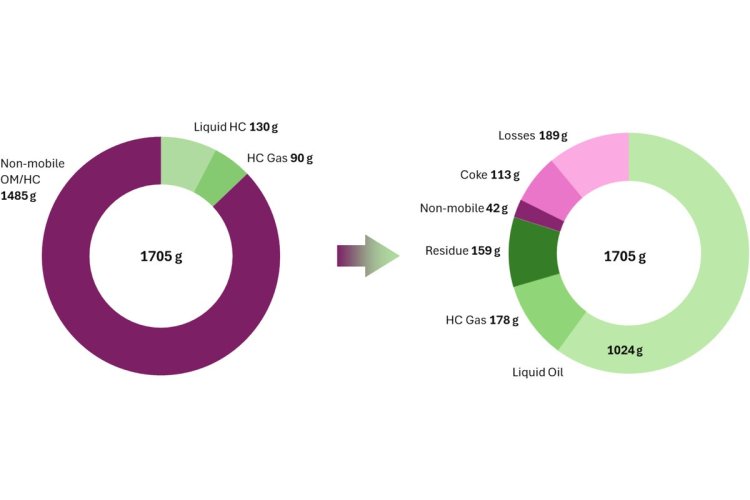

Преобразование органики в составе породы в результате воздействия сверхкритической воды на образец: неподвижная органика (non-mobile OM/HC — англ. «немобильные органика / углеводороды») почти полностью преобразовалась в другие компоненты, в первую очередь в жидкую нефть (liquid oil). 1705 г — масса органического вещества в образце; вместе с неорганикой модель породы весила почти в 11 раз больше.

Пояснения: до воздействия сверхкритической воды в образце, помимо твердой органики, находились жидкие углеводороды (liquid HC) и углеводородный газ (HC gas). В число продуктов реакции, кроме жидкой нефти, вошли кокс (твердый остаток, англ. coke) и попутный газ (HC gas), образовалось также некоторое количество осадка (residue). Сохранилось малое количество немобильной органики (non-mobile), потери вещества (losses) после преобразования составили 189 г.

Источник изображения: Елена Мухина и др. / Chemical Engineering Journal / предоставлено пресс-службой Сколтеха

По просьбе корреспондента «Научной России» Елена Дмитриевна вкратце описала процесс превращения керогена в нефть: «Этот химический процесс активирует разложение керогена. Кероген — крайне тяжелая и сложная по структуре твердая органическая субстанция из очень длинных и трудноописуемых молекулярных цепочек. В научном сообществе до сих пор идут споры о его точной молекулярной структуре. Во время реакции под действием температуры и давления эти цепочки начинают расщепляться на более короткие фрагменты, более близкие к привычной нефти по своей структуре. В результате твердое вещество превращается в жидкое, то есть, по сути, образуется синтетическая нефть. Дополнительно выделяются газы, состоящие из еще более коротких молекул. Процесс можно описать как переход от сложных и тяжелых молекул к более легким и простым, доступным для извлечения».

Работа над проектом велась несколько лет. Для многочисленных испытаний исследователи использовали натуральные образцы горючих сланцев. Ученые сообщают, что уже передали технологию на рассмотрение индустриальному партнеру. В дальнейшем разработку предстоит испытать в полевых условиях — на реальном месторождении.

«Проект, итогом которого стало создание нового метода нефтедобычи, стартовал еще в 2014 г. Это была работа нескольких университетов, объединенных запросом индустриальной компании на разработку технологии добычи трудноизвлекаемых запасов, в частности из сланцевых месторождений, в том числе содержащих кероген, — объяснила Е.Д. Мухина. — Первый, самый продолжительный этап был посвящен всесторонней оценке возможных методов и выбору наилучшего из них для нашей задачи. Мы анализировали различные подходы: закачку химических веществ, газа (что практикуется в США), внутрипластовое горение, а также закачку горячей воды как альтернативный вариант. До 2021 г. велась активная работа по определению наиболее эффективного метода именно для данного типа месторождений. Например, внутрипластовое горение также работает за счет высоких температур, но предполагает совершенно иную технологию закачки воздуха с собственными ограничениями и рисками. В итоге предпочтение было отдано применению горячей воды, поскольку именно она продемонстрировала оптимальные результаты как в лаборатории, так и в предварительных численных моделях в масштабе целого месторождения, что, конечно, особенно интересно индустриальному партнеру.

Новую технологию повышения нефтеотдачи горючих сланцев планируется испытать на реальном месторождении.

Фото: ArtPhoto_studio / фотобанк Freepik

Следующим этапом стали разрешающие лабораторные эксперименты — мы проводили их в автоклавах**, чтобы подтвердить эффективность выбранного подхода. Выяснилось, что избранный метод позволяет преобразовать кероген в нефть практически на 100% в лабораторных условиях при температурах до 400 °С. Это принципиально важно, если учитывать, что кероген — крайне труднодоступный ресурс, извлечение которого другими методами затруднено. Соответственно, на втором этапе мы с помощью разрешающих экспериментов подтвердили диапазон эффективных температур, а также обосновали, что этот метод очень интересен и его стоит разрабатывать.

После подтверждения эффективности метода на лабораторном уровне начался этап уточнения всех параметров и неопределенностей. Нужно было адаптировать технологию под реальные условия месторождения — для этого мы использовали численное моделирование в гидродинамических симуляторах. Выяснялись ключевые характеристики: насколько увеличивается пористость, в каких объемах преобразуется кероген, при каких температурах и давлениях достигается максимальный эффект. В этих вопросах нам были нужны конкретные цифры. На выяснение всех конкретных параметров мы затратили около трех лет.

Завершающий этап проекта — разработка рекомендаций для опытно-промышленных испытаний. Сейчас индустриальный партнер рассматривает применение технологии на реальных скважинах, и задача Сколтеха — предоставить научно обоснованные параметры: режимы закачки, значения температуры и давления, требования к оборудованию. Все это снова проверяется в симуляторах на масштабе месторождения, и, если эффективность модели подтверждается, технология передается на следующий уровень внедрения».

**Автоклав — герметичный аппарат для осуществления разнообразных процессов под воздействием высоких температуры и давления.

Вершиной исследования стал беспрерывный десятисуточный эксперимент, во время которого исследователи работали посменно. По его итогам как раз и была подготовлена ранее упомянутая статья.

В результате испытания исследователи заключили, что наиболее эффективно превращение и, что особенно важно, практически полное извлечение нефти происходят в результате воздействия воды, нагретой до температуры 350–380 °C. Тогда преобразовать кероген в нефть и добыть черное золото из недр можно за малый период — от нескольких часов до нескольких суток.

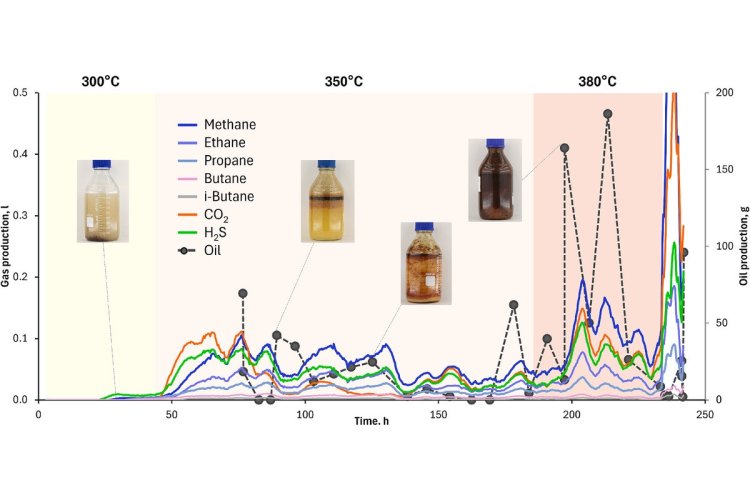

«Финальный эксперимент, описанный в научной статье, стал ключевым этапом на переходе от лабораторных испытаний к масштабному моделированию. Его результаты легли в основу рекомендаций для промышленного применения технологии, — пояснила Е.Д. Мухина. — Эксперимент состоял из трех стадий, так как мы проводили его при разных температурах: 300 °C, 350 °C и 380 °C. Мы поставили цель посмотреть, как именно ведет себя кероген на каждой из этих температурных ступеней. Каждая стадия длилась до тех пор, пока нефть не переставала выходить, — для нас это был сигнал, что на данном этапе основные процессы завершились. Например, при 300 °C почти ничего не произошло — преобразование было минимальным. А вот при 350 °C уже началось активное выделение нефти, но со временем оно снова стало затухать. Тогда мы подняли температуру до 380 °C, чтобы извлечь из керогена еще больше нефти. При этом важно понимать, что если бы мы дольше держали образец при 350 °C, то в итоге он бы тоже преобразовался почти полностью — просто медленнее. Но задача заключалась в том, чтобы протестировать именно три температурных режима и сравнить, как идет процесс при каждом из них. Поэтому эксперимент и длился непрерывно — мы отслеживали, как нефть выходит в каждый момент, фиксировали результаты, анализировали их и делали выводы о поведении керогена на разных стадиях».

В ходе 240-часового эксперимента (время — по горизонтальной оси) ученые повысили температуру воды с 300 °C до 350 °C и до 380 °C. Объем выделяющихся веществ показан цветными линиями. Пунктирная черная линия соответствует нефти (oil).

Примечания: gas / oil production — «выделение газа / нефти», methane — «метан», ethane — «этан», propane — «пропан», butane — «бутан», i-butane — «изобутан», CO2 — углекислый газ, H2S — сероводород.

Источник изображения: Елена Мухина и др. / Chemical Engineering Journal / предоставлено пресс-службой Сколтеха

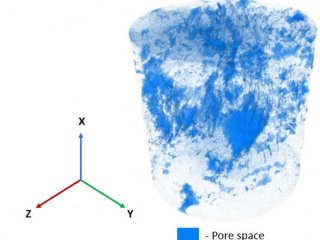

Чтобы воспроизвести условия добычи нефти в лабораторных условиях, исследователи создали модель породы высотой 1,8 м и массой 18 кг.

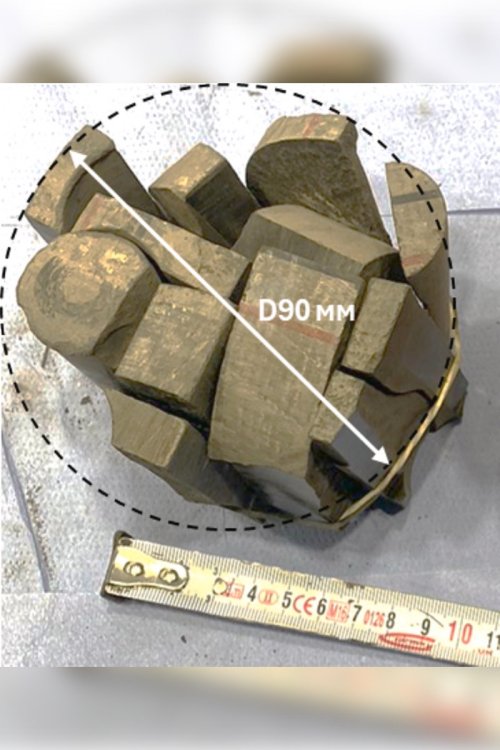

«Все образцы, использованные в этой модели, — это реальная порода, взятая с глубины около 3 тыс. м из того самого месторождения, где планируется применять технологию. То есть это не имитация, а именно реальные керновые материалы, — подчеркнула Е.Д. Мухина. — В данном эксперименте использовалась модель в виде металлической трубы длиной почти 2 м и диаметром 10 см. Она была наполовину заполнена крупными кусками породы, наполовину — мелкой крошкой из нее же. Куски представляли собой достаточно большие фрагменты — как правило, они выбуриваются или вырезаются вручную, поэтому имеют неправильную, часто прямоугольную форму. Толщина таких образцов составляла примерно от 2 до 10 см, длина — около 10–15 см. Крупные фрагменты располагались по всей длине модели, а пространство между ними было заполнено крошкой породы с размером частиц около 2–5 мм. Таким образом, модель максимально точно воспроизводила реальную структуру пласта, включая как крупнообломочные, так и дисперсные фракции».

Изначально в сланце практически не было жидкой нефти — только кероген, составлявший 10–20% от массы породы. В результате обработки водой в состоянии сверхкритической жидкости практически все твердое органическое вещество превратилось в нефть, после чего оказалось возможным почти полностью успешно добыть ее из модели породы.

Как пояснила Е.Д. Мухина, длительность полного превращения определяется многими факторами: «Все зависит от конкретного типа керогена, так как он может сильно различаться по составу и структуре. Но в целом 350 °C — это достаточно высокая температура, при которой преобразование начинается довольно быстро: часть керогена переходит в жидкую фазу уже в первые несколько часов. Но если мы говорим про полное превращение вещества, то важно понимать, что это не одномоментный процесс. Нельзя сказать, что, условно, в течение десяти часов ничего не происходит, а на одиннадцатый весь кероген резко становится нефтью. Это постепенное превращение, начинающееся с малых объемов и по ходу времени охватывающее все вещество.

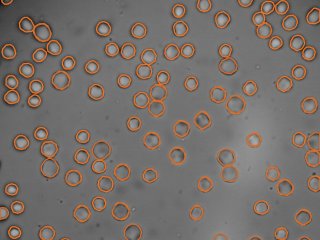

Пример образцов породы, использованных в экспериментальной модели.

Источник изображения: Елена Мухина и др. / Chemical Engineering Journal / предоставлено пресс-службой Сколтеха

Скорость также зависит от размера образца. Если это мелкая порода — крошка или порошок, — то реакция происходит быстрее, так как сверхкритическая вода лучше проникает внутрь. В случае с цельными фрагментами породы процесс протекает медленнее, так как воде нужной температуры нужно добраться вовнутрь породы.

Если речь идет о крошке породы, то уже при температуре 350 °C практически полное преобразование может занять от нескольких часов до суток максимум вне зависимости от типа керогена. При более высокой температуре (например, 400 °C) процесс идет быстрее: в случаях, когда при 350 °C полное превращение занимает несколько дней, при 400 °C оно становится возможным уже за сутки. В любом случае, даже если речь идет о днях, это в миллионы раз быстрее, чем в природе, где на подобную трансформацию уходят геологические эпохи».

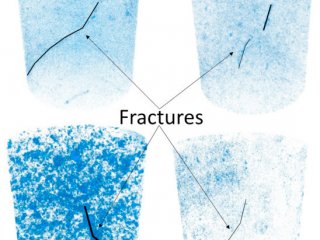

Примечательно, что под воздействием «экстремальной» воды пористость сланца возросла с 0,1% до 30%, что существенно упростило процесс извлечения нефти. Почему это происходит?

«Это действительно очень интересный вопрос, и мы отдельно много его изучали. Но ответ оказался достаточно простым, — сказала Е.Д. Мухина. — Во-первых, кероген, изначально находящийся в твердом состоянии, под действием температуры и давления переходит в жидкую фазу и фактически утекает из породы. То есть он физически освобождает ранее занятое пространство. Во-вторых, под воздействием высокой температуры и воды начинают активно растрескиваться глины. Другие компоненты породы также могут вступать в реакции или подвергаться термическому и механическому воздействию, в результате чего появляются новые трещины, по сути, представляющие собой большие поры. Их образование увеличивает общую пористость и проницаемость породы, тем самым улучшая фильтрационные свойства пласта. Благодаря этому нефти становится гораздо проще выходить наружу, чем до термической обработки».

Е.Д. Мухина обратила внимание на то, что температурные методы добычи нефти — известная технология, однако подход, основанный на обработке керогена сверхкритической водой, впервые разрабатывается детально: «Заказчики проекта — нефтяные компании — уже имели опыт работы с температурными методами в других типах месторождений, например при добыче высоковязкой нефти. Это очень плотная субстанция, крайне неохотно вытекающая из месторождений, и, чтобы она начала двигаться и выходить из пласта, ее нужно нагреть. Используются два основных подхода: внутрипластовое горение (при котором пласт фактически поджигается и нефть “облагораживается” в процессе горения) и закачка горячего пара — обычно водяного при температуре до 200 °C. Эти технологии хорошо изучены и активно применяются на практике. То есть мы нагреваем вязкое вещество и получаем более жидкую нефть.

Наша технология заключалась в том, чтобы адаптировать этот подход к керогену, но уже не для простого физического разжижения, а для запуска превращения вещества в синтетическую нефть. Механизмы принципиально разные: в случае с высоковязкой нефтью мы просто делаем ее более текучей, а в ситуации с керогеном мы вызываем полноценную химическую реакцию, продуктом которой становится синтетическая нефть. Поэтому здесь, чтобы инициировать и поддерживать реакцию, нужна более высокая температура».

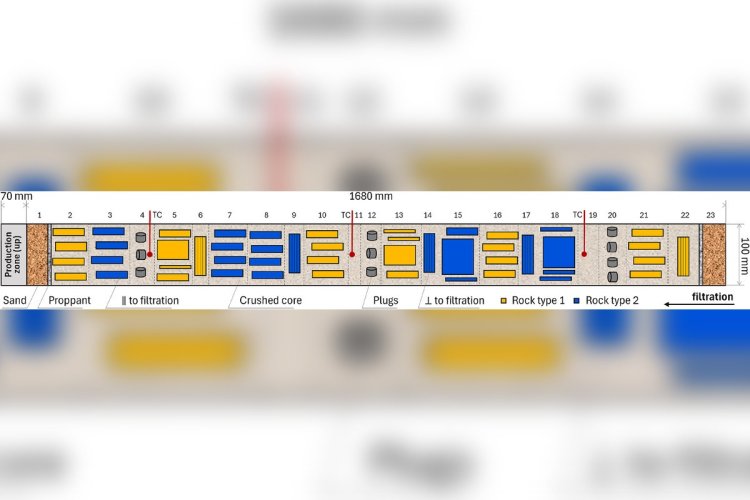

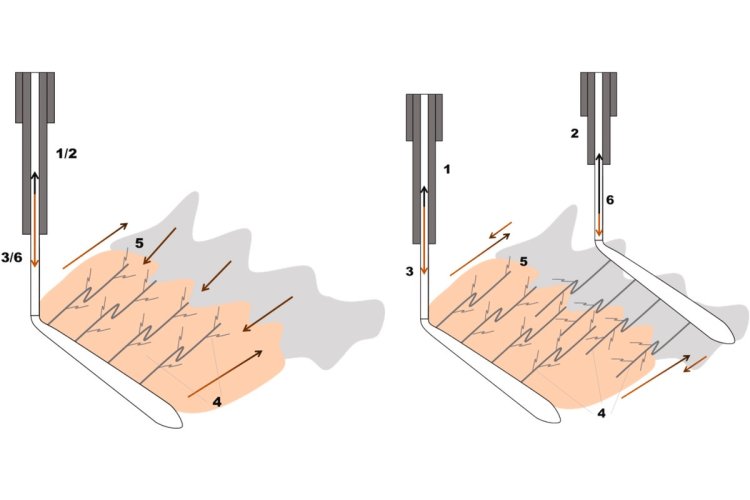

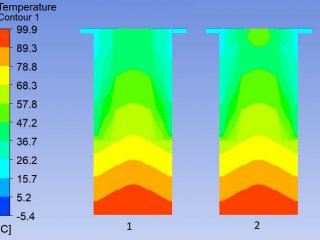

Устройство модели породы, использованной в 240-часовом эксперименте ученых Сколтеха.

Пояснения: TC — «термопары», production zone (up) — «сторона добычи флюида (верхняя часть модели)», sand — «песок», proppant — «расклинивающий агент» (применяемый для закрепления трещин в породе), || to filtration — «параллельно направлению фильтрации», crushed core — «крошка породы», plugs — «образцы керна – цилиндры», ⊥ filtration — «перпендикулярно направлению фильтрации», rock type 1 / 2 — «тип породы 1/2».

Источник изображения: Елена Мухина и др. / Chemical Engineering Journal / предоставлено пресс-службой Сколтеха

Из открытия вытекает закономерный вопрос: как закачать сверхкритическую воду на глубину 3 тыс. м, где располагается кероген, и затем извлечь оттуда новорожденную нефть?

Обычно для того, чтобы добыть нефть из плотной породы, бурится горизонтальная скважина, куда под большим давлением закачивается вода со специальными реагентами. В результате порода трескается. Такой подход называется гидроразрывом пласта. Затем в скважину закачиваются углеводородный или углекислый газы (либо их смесь), вытесняющие нефть. После откачки полезного ископаемого цикл повторяется. Таким образом реализуется газовый метод увеличения нефтеотдачи в режиме huff-and-puff — так по-английски называется циклическая закачка газа в скважину.

Сколтеховцы предложили усовершенствовать этот метод. Дело в том, что при использовании всего одной скважины львиная доля закачанной в породу воды уходит в глубину пласта, при этом задавливая собой часть нефти и не давая ей пробиться к скважине. В качестве альтернативы исследователи предложили бурить в породе не одну, а две параллельные горизонтальные скважины. В одну из них будет закачиваться сверхкритическая вода и, попадая в породу, запускать дозревание нефти. Затем полученное ископаемое будет вытесняться во вторую скважину, откуда его можно будет откачать вместе с водой, прошедшей сквозь сланец. Такой метод предотвращает потерю части нефти и воды внутри породы.

Конфигурация с одной скважиной (слева) или с двумя (справа): 1 — скважина закачки, 2 — добывающая скважина, 3 — закачка горячей воды, 4 — трещины, 5 — область дозревания керогена, 6 — извлечение синтезированной нефти и/или воды.

Источник изображения: Елена Мухина и др. / Chemical Engineering Journal / предоставлено пресс-службой Сколтеха

Человек, мало знакомый с технологиями нефтедобычи, может невольно задаться вопросом: нет ли вероятности, что бурение двух скважин вместо одной нарушит целостность породы?

«Бурение двух скважин — это вполне стандартная мировая практика, — успокаивает Е.Д. Мухина. — Например, в породе часто бурят две параллельные скважины, расположенные друг над другом в вертикальной плоскости. Такой подход широко используется при добыче высоковязкой нефти, которую я уже упоминала. В этих случаях между скважинами закачивают пар с температурой около 200 °C, позволяющий эффективно извлекать нефть. Эта технология хорошо изучена и применяется давно. Сама по себе она не вызывает обрушений. Кроме того, даже при бурении одной скважины всегда предварительно проводится тщательное геомеханическое исследование пород, чтобы понять, каким именно образом можно безопасно бурить в конкретной геологической обстановке.

Нужно также понимать, что реальная геометрия скважины очень далека от идеальной прямой, — инклинометрия показывает множество изгибов, углов, закруглений. Это сложная система, и, даже если говорить о параллельных скважинах, на практике они не будут строго параллельными в геометрическом смысле.

Кроме того, важно отметить, что горизонтальный ствол скважины имеет крайне малый диаметр по сравнению с толщей окружающей породы, в среднем около 10–15 см, в то время как глубина добычи в данном случае составляет около 3 тыс. м. Конечно, для работы на месторождении создаются также обсадные колонны и другие элементы конструкции, но сама скважина — это тонкое, вытянутое вглубь укрепленное отверстие, само по себе практически не влияющее на устойчивость породы в массиве, особенно на больших глубинах».

Разработчики подчеркивают, что новая технология более безопасна для окружающей среды в сравнении с другими подходами. Для производства сверхкритической жидкости может использоваться только очень чистая вода без химических добавок, а откачанную из породы отработанную воду можно очищать и пускать в оборот заново, что рационально с точки зрения природопользования. Новаторский подход уже запатентован.

Елена Дмитриевна Мухина за работой.

Фото: из личного архива Е.Д. Мухиной

Е.Д. Мухина пояснила, что для получения воды в сверхкритическом состоянии может использоваться специальный парогенератор. Такие установки уже есть как в мире в целом, так и в России. Есть и проекты более мощных установок, способных разогреть жидкость до еще более высоких температур.

«Небольшое дополнение: изначально речь шла не конкретно о воде, а о закачке любого теплоносителя — вещества или флюида, способного эффективно передавать тепло к забою скважины, то есть к керогену. Рассматривались разные варианты, например керосин или нагретая нефть, — ее тоже можно было бы использовать, нагрев до тех же 300 °C, и, возможно, это даже было бы эффективнее. Но такой вариант оказался экономически нецелесообразным: сложно обосновать идею закачки нефти в породу для дальнейшей добычи той же нефти. В итоге был выбран более эффективный и доступный вариант — закачка перегретой воды», — добавила Е.Д. Мухина.

Помимо нефти, под воздействием температуры и давления часть керогена превращается в побочные продукты — кокс (твердый остаток) и попутный газ. На вопрос корреспондента «Научной России», пригодятся ли эти соединения в производстве, Елена Дмитриевна ответила:

«В этом контексте кокс, как правило, не рассматривается как полезный продукт — его образуется очень мало, он остается в породе в виде твердых фрагментов или мелкой крошки и физически не подлежит извлечению. Состав и структура такого кокса тоже не представляют ценности с точки зрения промышленного использования. А вот газ выходит наружу и извлекается одновременно с нефтью. Этот попутный газ отличается по составу от обычного природного газа: у него другой спектр компонентов. Но он в любом случае не остается в породе, а вытесняется вместе с основным потоком флюидов. Так что теоретически его можно использовать, но это будет зависеть от конкретной технологии сбора и утилизации».

На результате, полученном к текущему моменту, работа не заканчивается. Исследование дало ученым пищу для размышлений, которые могут подарить новые достижения — как фундаментальные, так и прикладные.

«Мы понимаем, что в изучаемой области есть еще много белых пятен, которые хотелось бы заполнить. Однако это уже не столь интересно для индустрии, поскольку такие физические нюансы не всегда играют важную роль с точки зрения промышленности. Это действительно может повысить эффективность добычи на несколько процентов, но выгода будет не очень существенной. Поэтому такими вопросами мы занимаемся только с позиции научного интереса, — пояснила Е.Д. Мухина. — Запланированные нами будущие исследования также связаны с керогенсодержащими сланцевыми формациями. В этой области еще многое можно изучить. Например, есть и другие способы повышения нефтеотдачи, в том числе за счет альтернативных методов температурного воздействия на пласт. Подача горячей воды очень эффективно увеличивает отдачу нефти, но с технической и экономической точек зрения по-прежнему требует больших вложений, поэтому, возможно, нам удастся найти более бюджетный способ. Сегодня разработанный нами метод — один из немногих доступных, эффективных, ресурсосберегающих подходов к нефтедобыче, в некотором смысле даже первопроходческий. Но в будущем технологии могут развиться. Идеи уже есть: можно заменить воду другим веществом или проработать новую технологию ее доставки. Вариантов много, и все они связаны с разными подходами к разработке керогенсодержащих сланцевых формаций».

Еще одно интересное исследование, которым занимаются сотрудники Центра науки и технологий добычи углеводородов Сколтеха, посвящено генерации водорода в месторождениях природного газа.

Источник изображения: freepik / фотобанк Freepik

Сотрудники Центра науки и технологий добычи углеводородов Сколтеха занимаются и другими важными исследованиями.

«На мой взгляд, самый интересный проект, — исследование, которое наша команда ведет в том числе в рамках гранта Российского научного фонда. Оно посвящено генерации водорода в углеводородных месторождениях, в частности газовых. Суть заключается в том, что в таких месторождениях можно с помощью технологии, схожей с внутрипластовым горением (то есть путем закачки воздуха и повышения температуры), получить водород. Он будет выделяться как побочный продукт, но если правильно настроить процесс, то такой водород можно получить в больших количествах. Как известно, это востребованный зеленый энергоноситель. И мы нацелены на то, чтобы довести эту технологию до опытно-промышленного применения. Мы уже несколько лет работаем над этим проектом, часто выступаем с докладами, а также публикуем научные статьи, — поделилась Е.Д. Мухина. — Естественно, коллеги в центре занимаются самыми разными проектами в зависимости от того, кто какой идеей горит. Для меня на данный момент самые интересные проекты — уже описанная разработка керогенсодержащих пород сланцев с помощью температурных методов, а также добыча водорода. Во втором случае речь уже идет не о сланцах, а об обычных газовых месторождениях с высокопористой породой, но они также очень интересны. Добыча водорода — уникальная разработка, поэтому мы очень любим этот проект».

Источники

Комментарии Е.Д. Мухиной

Информация, предоставленная пресс-службой Сколковского института науки и технологий

Специальный проект ТАСС. Петр Рязанов, Денис Боков (идея), Анна Ток (текст), начальник департамента развития ресурсной базы ПАО «Газпром нефть», кандидат физико-математических наук Айк Назарян (консультации) и др. Ачимовка. Нефть будущего

ТАСС. Евлалия Самедова. Старые месторождения устали: что последует за сокращением запасов легкой нефти

Большая российская энциклопедия 2004–2017 (электронная версия). О.А. Синегрибова. Сверхкритические флюидные технологии

Большая российская энциклопедия 2004–2017 (электронная версия). Т.Г. Гаспарян. Автоклав

Источник изображения на превью: kotkoa / фотобанк Freepik

Фото на главной странице: ekina / фотобанк 123RF

Источники изображений в тексте: из личного архива Е.Д. Мухиной; Елена Мухина и др. / Chemical Engineering Journal / предоставлено пресс-службой Сколтеха; ArtPhoto_studio / фотобанк Freepik, freepik / фотобанк Freepik.