В отечественной археологии методы естественных и технических наук всегда были важнейшим инструментом для широкого круга исследований. И сегодня Центр коллективного пользования (ЦКП) Института археологии РАН — это место, где сконцентрирована самая высокотехнологичная в стране приборная база для современной археологической науки. ЦКП был создан в 2020 г. в рамках национального проекта «Наука и университеты». Основные направления исследований, которые ведутся на его оборудовании, — археологическое материаловедение, палеоантропология, подводные исследования и полевые работы.

Е.Я. Зубавичус ведет работу на сканирующем электронном микроскопе TESCAN VEGA Compact LMH в ЦКП ИА РАН

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

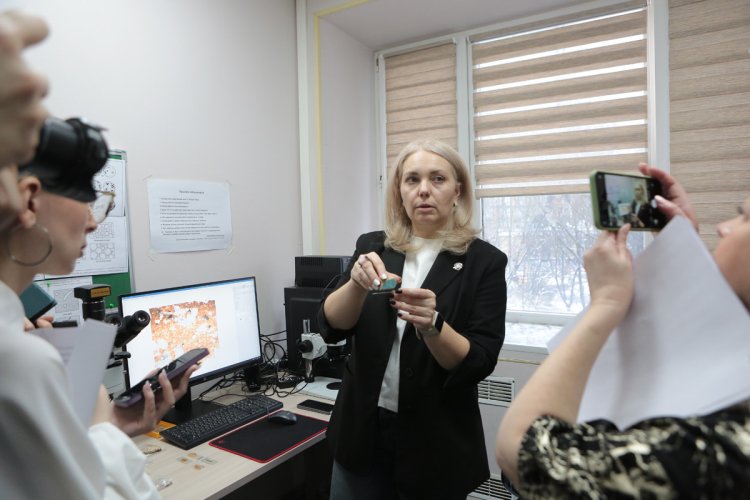

«Приборная база ЦКП пополняется в рамках программы Министерства науки и высшего образования РФ. И с 2020 г. наш центр выполнил уже более 190 заявок от исследователей, в том числе из зарубежных научных организаций. Например, из Беларуси и Сербии. И мы надеемся на дельнейшее плодотворное сотрудничество с коллегами», — отметила научный руководитель Центра коллективного пользования ИА РАН Ирина Анатольевна Сапрыкина.

В 1920-х гг. в Российской академии истории материальной культуры (в наст. время — Институт материальной культуры РАН) для масштабных исследований бронзовых артефактов организовали лабораторию, с 1960-х гг. в Институте археологии АН СССР начали работать группы спектрального анализа, металлографии, петрографии, археомагнитного метода, в 1967 г. — лаборатория естественнонаучных методов.

«Соответственно, мы уверенно стоим на прочном фундаменте и пытаемся дальше развиваться с учетом современных научных методов и подходов. Первое из направлений — это археологическое материаловедение. Мы продолжаем изучать элементный состав, технологию изготовления, свойства глины, металлов, керамики, камня, костей и всех тех органических остатков, которые мы можем найти в ходе наших раскопок. Для этого у нас есть ряд высококлассных приборов», — рассказывает И. А. Сапрыкина.

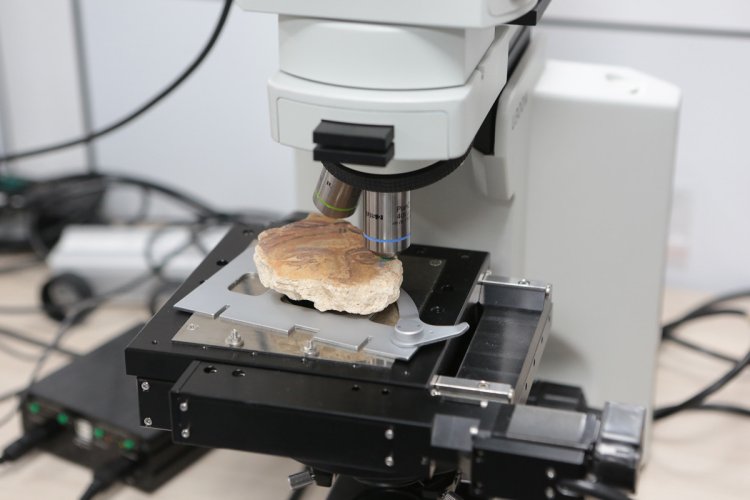

Например, оптический поляризационный микроскоп ADF U300P. С его помощью в лаборатории ЦКП ИА РАН проводят петрографический анализ керамики во всем ее разнообразии — от посуды эпохи неолита до керамических строительных материалов Древней Руси. Для этого изготавливают прозрачные шлифы, толщиной 30 микрон, которые помещают в микроскоп, где они изучаются в проходящем поляризованном свете. Таким образом определяют минеральный состав находок, изготовленных из горных пород. Метод пришел в археологию из геологической науки петрологии.

Е.Г. Яновская рассказывает про метод получения шлифа для исследования на оптическом поляризационном микроскопе ADF U300P

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

«Это разрушающий метод, а потому с его помощью мы исследуем в основном массовый материал, которым является керамика практически на любом археологическом памятнике, начиная с эпохи неолита. Например, у нас есть фрагмент неолитической керамики из Северной Месопотамии, датирующийся около VI тыс. до н. э. Из него был изготовлен небольшой шлиф. Что мы можем увидеть под микроскопом? Поляризованный свет придает минералам, входящим в состав образца, определенные оптические свойства. То есть у каждого минерала есть свой цвет, структура, угол погасания, спаянность и другие свойства, которые говорят нам о том, что это за минерал, как и при каких температурах он образовался. А значит, мы, археологи, сможем узнать состав материала, который использовал древний человек для того, чтобы изготовить вот этот черепок. То есть какую глину он брал — сильно ожелезненную или, наоборот, богатую другими глинистыми минералами? Какие процедуры происходили с этой глиной в процессе подготовки? Какие есть добавки — песок или шамот? Какой шамот — местный или импортный? И таким же методом можно изучать не только посуду, но и строительную керамику», — объясняет младший научный сотрудник лаборатории архитектурной археологии и междисциплинарного изучения архитектурных памятников ИА РАН Екатерина Геннадьевна Яновская.

Шлиф, толщиной 30 микрон, в поляризованном свете микроскопа

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

С помощью петрографии в лаборатории также изучают древнерусские строительные растворы. Например, по фрагменту фрески XII в. из Георгиевского собора Юрьева монастыря. Соответствующий шлиф Е.Г. Яновская положила под микроскоп.

«Мы можем видеть, из чего состоит подготовительный раствор фрески, — это известь и фрагменты дробленого известняка. Сверху лежит слой черного пигмента. И поверх него — слой кальцита, на который был нанесен светлый рисунок. Таким образом мы можем изучить стратиграфию подготовительных слоев росписи и тем самым подтвердить, что это действительно была настоящая живопись в технике фрески, которая предполагает тщательную и кропотливую подготовку поверхности стены с нанесением нескольких слоев раствора», — рассказывает Е.Г. Яновская.

Другой фрагмент фрески XII в., найденный при раскопках в Юрьевом монастыре, изучают методом спектроскопии комбинационного рассеяния (рамановской спектроскопии) с помощью портативного рамановского экспресс-анализатора «ИнСпектр». Метод относится к неразрушающему виду исследований, а потому может быть применим к особо ценным артефактам. Он основан на взаимодействии монохроматического света лазера с веществом образца. Детектор позволяет фиксировать изменение в излучении (рамановский сдвиг), связанный с колебаниями определенных химических связей в веществе.

«Здесь установлен спектрометр, он подключен к оптической системе микроскопа, и мы можем наводить лазер на любую интересующую нас точку на образце. Длина волны лазера 532 нанометра, и когда он взаимодействует с образцом, характеристики излучения меняются. Эти изменения считываются детектором, и получается спектр, который, словно отпечатки пальцев, уникален для различных минералов, пигментов, веществ, — объясняет младший научный сотрудник лаборатории архитектурной археологии и междисциплинарного изучения архитектурных памятников ИА РАН Евгений Янович Зубавичус. — Далее автоматическая система распознавания сравнивает полученный спектр с базой эталонов и определяет, что это за материал. В данном случае это лазурит».

Фрагмент фрески XII в. исследуют с помощью портативного рамановского экспресс-анализатора «ИнСпектр»

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

Обычно метод применяют для определения пигментов на разных артефактах. А иногда — для исследования коррозионных образований на металлических изделиях, что помогает подобрать оптимальную методику реставрации.

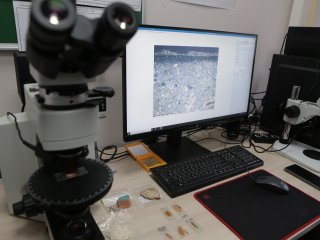

К неразрушающему виду исследований в области археологического материаловедения относится также работа на сканирующем электронном микроскопе TESCAN VEGA Compact LMH. С помощью данного прибора изучают серебряную лунницу из Воздвиженского клада последней четверти X в., который в 2024 г. экспедиция ИА РАН обнаружила при раскопках на Софийской стороне Великого Новгорода. Это крупнейший среди кладов, найденных в ранних культурных горизонтах Новгорода: он насчитывает около 1900 предметов. Перед тем, как поместить лунницу в камеру для образцов сканирующего микроскопа, ее тщательно продувают, чтобы очистить от пыли. Метод исследования называется «растровая электронная микроскопия с энергодисперсионным рентгеновским микроанализом», и он, как показывает практика, один из самых востребованных.

Многократно увеличенное изображение поверхности лунницы из серебра, полученное с помощью микроскопа TESCAN VEGA Compact LMH

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

«Этот прибор, на самом деле, совмещает в себе несколько методов. Здесь имеется электронная пушка, подобно сканеру бегающая пучком электронов по образцу, излучение от которого собирается разными детекторами. Одни детекторы позволяют получить изображение с огромным увеличением, максимальной деталировкой и композиционным контрастом, другие — представление об элементном составе образца», — рассказывает Е.Я. Зубавичус.

Таким образом можно исследовать технологию изготовления предмета, например, понять, каким припоем работали мастера, а также изучить состав металлических сплавов, древних стекол, керамики и т.д.

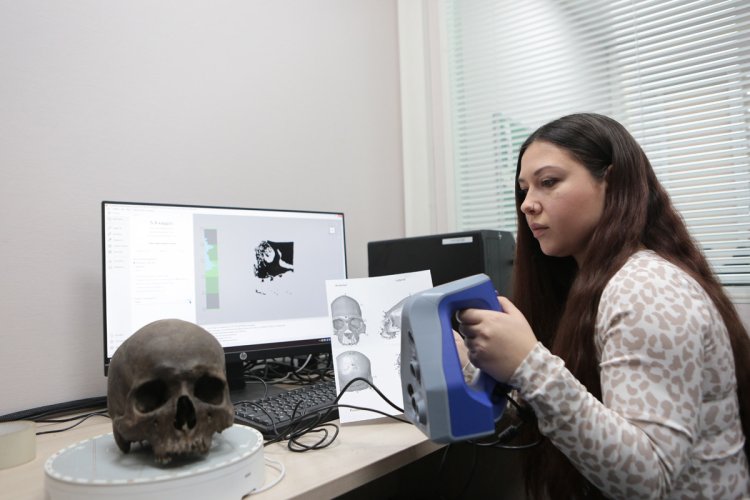

На службе у палеоантропологии в ЦКП ИА РАН находятся два прибора — промышленный 3D-сканер Artec Space Spider и многофункциональная передвижная рентгеновская установка (ПРДУ).

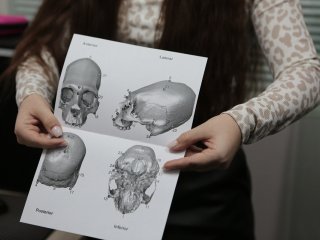

На примере мужского черепа XV в., найденного на раскопках в Троице-Сергиевой лавре, младший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН Кристина Александровна Петрова показывает процедуру создания цифровой объемной копии объекта при помощи 3D-сканера. В своей работе устройство использует структурированный свет, позволяющий фиксировать мельчайшие детали формы и текстуры поверхности.

К.А. Петрова ведет сканирование черепа с помощью промышленного 3D-сканера Artec Space Spider

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

«Таким образом мы можем увидеть, например, травмы или зубные патологии, реконструировать утраченные фрагменты. И что важно, с появлением 3D-сканирования стал доступен новый метод геометрической морфометрии. Это когда на определенных точках цифрового черепа проставляются метки, специальной программой измеряются расстояние между ними, и в результате мы можем проследить индивидуальную, внутригрупповую и межпопуляционную изменчивость», — поясняет К.А. Петрова.

Радиология, или рентгенография, позволяет, в свою очередь, без повреждений объекта изучить его внутреннюю структуру, что может быть крайне информативно для комплексного биоархеологического исследования. С помощью ПДРУ в центре исследуют морфологические особенности скелета, определяют биологический возраст объекта, выявляют индикаторы физиологического стресса, палеопаталогии и признаки заболеваний.

Череп помещают в многофункциональную передвижную рентгеновскую установку (ПДРУ)

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

Особая гордость ЦКП ИА РАН — новый комплекс для лидарной съемки (LiDAR). Его применяют в современных археологических полевых исследованиях для составления цифровых моделей топопланов. В данном случае это ручное лазерное сканирование местности. Метод основан на позиционировании в режиме реального времени, что дает возможность применить его там, где нельзя по какой-либо причине использовать другие геопространственные технологии и варианты дистанционного зондирования.

Так, в 2024 г. специалисты ИА РАН провели лидарное сканирование и составили точный трехмерный план крепости XVII в. Белый город в Юрьевце, Ивановская область.

«Это городище было частично выполнено из камня, частично оно было земляное. Общее представление о размерах планировки было, но именно детального документирования этого памятника не производилось. Благодаря нашим работам мы получили качественный топографический план крепости с точным расположением и размерами крепостной стены, вала и пятиугольных бастионов, особенностями ландшафта и т.д. В принципе, это вполне себе рабочий план для дальнейшего изучения городища и выполнения всего комплекса работ, с ним связанного. Причем вся эта работа заняла всего три дня, в то время как съемка с помощью спутниковой системы навигации и тахеометра заняла бы около 10 дней», — поясняет специалист по информационным технологиям ИА РАН Алексей Михайлович Фатьков.

Заместитель директора ИА РАН А.О. Бергер показывает комплекс для лидарной съемки и топографический план крепости XVII в. Белый город в Юрьевце

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

Важным преимуществом использования лидарного комплекса выступает то, что при обработке полученных данных лидар позволяет убрать с карты современную застройку, машины, деревья, кусты и даже траву, оставив «голую» землю, что дает возможность исследователям даже на заросшей лесом территории увидеть следы археологического памятника, определить его границы и получить точные топографические данные. И в дальнейшем планировать работу по сохранению, учету и наблюдению за состоянием объекта.

Приборную базу в ЦКП ИА РАН планируют и дальше расширять, а все для того, чтобы как можно больше археологов могли получить доступ к самому современному оборудованию, а научные результаты их исследований соответствовали мировому уровню.