Что такое рациональное природопользование? Это современная проблема или она наметилась уже давно? Какие здесь существуют важные научные решения? Что могут сделать государство или конкретный человек для сохранения природных ресурсов? Об этом рассуждает Алексей Евгеньевич Ерофеев, исполняющий обязанности директора Института лесоведения РАН.

У природы нет плохих ресурсов

Рациональное природопользование... В последние годы многие ученые и общественники бьют тревогу, пишут о том, что эта тема стала особенно важной сейчас. Но на самом деле это не вопрос нынешнего времени, он возник очень давно. Первые упоминания о проблемах такого характера можно встретить еще в XVI в., когда в европейских странах начался дефицит леса для строительства флота. Франция и Великобритания били по этому поводу тревогу.

Но в наше время этот вопрос ставится настолько остро потому, что мы достигли такого уровня научно-технического прогресса, когда неосторожные действия человечества могут привести к необратимым последствиям для планеты в целом.

При этом однозначного и общепринятого определения не существует, однако принципы рационального природопользования в целом сформулированы. Люди всегда изымали из живой природы те или иные ресурсы для собственных нужд. Один из принципов ― потребление ресурсов должно быть максимально эффективным и бережным. Второй принцип ― это возобновляемость ресурсов. Не все ресурсы могут быть возобновляемыми, но те, которые могут, человечество обязано сохранять и проводить мероприятия по возобновлению.

Третье ― это использование отходов по возможности многоразово, их переработка, рециклинг, как сейчас говорят. Основные требования государства должны строиться на этом.

А.Е. Ерофеев: «Наша область научных интересов касается лесных биогеоценозов, поэтому мы больше говорим о лесе. Соответственно, в области лесного хозяйства это сформулировано в основных принципах Лесного кодекса РФ, но приложить эти правила можно и ко многим другим сферам природопользования: смысл в том, чтобы сохранять многоцелевое, рациональное, долговременное и неистощительное пользование природными ресурсами».

Алексей Евгеньевич Ерофеев.

Фото из личного архива

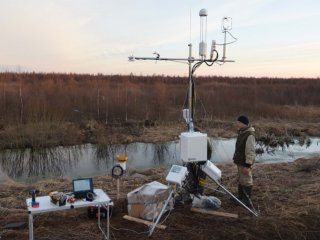

Учреждения академии наук созданы в первую очередь для осуществления фундаментальных научных исследований, это их основная задача ― получение новых знаний, новых решений текущих или глобальных вопросов, возникающих перед человечеством. Какое-то время назад это было биологическое разнообразие, сейчас больше внимания уделяется изменению климата, потокам и пулам парниковых газов. Сегодня разрабатывается большая общероссийская система климатического мониторинга, частью которой стал консорциум «РИТМ углерода». Его цель ― создать Российскую систему климатического мониторинга (РСКМ) для учета эмиссии и поглощения климатически активных веществ в наземных экосистемах на основе интеграции данных наземных измерений, дистанционного зондирования и математического моделирования.

Посадить дерево

Тема рационального природопользования не сводится исключительно к научной составляющей: это гораздо более широкое понятие и гораздо более сложный процесс. Этот термин завязан и на социально-экономический, и на образовательный компоненты, что мне кажется еще более важным. Нужно доносить до людей, начиная буквально с детского сада, что природные ресурсы исчерпаемы, «экологическое состояние» наших природных систем не всегда будет таким, как сейчас, если мы, человечество, как глобальная система не будем предпринимать определенных шагов.

А.Е. Ерофеев: «Я вижу одной из целей нашего учреждения осуществление таких образовательных акций. Мы проводим мероприятия по посадкам, по уходу за лесами, привлекаем к этим мероприятиям разные общественные организации, школьников. Люди приводят к нам детей ― показать, как сажают лес. Жители мегаполиса не очень представляют себе, как осуществляется этот процесс, и вовлечение в мероприятия по лесовосстановлению, когда люди своими руками пробуют посадить деревья, ― это очень важно. Вовлеченность в этот процесс способствует тому, что люди будут более бережно относиться к природным ресурсам, в целом это формирует экологичность сознания».

Один из позитивных примеров рационального природопользования: у института лесоведения есть Теллермановское опытное лесничество в Воронежской области, где ученые осуществляют весь цикл сельскохозяйственных работ ― от рубок главного пользования до восстановления лесов, перевода лесных культур в покрытую лесом площадь. Это лесничество образцово-показательное, на хорошем счету в Министерстве лесного хозяйства Воронежской области, на нем обкатывают все новые технологии. Предполагается, что после проведения научных работ этот опыт будет распространен на другие лесничества страны. Таким образом, принципы правильного лесопользования будут применяться повсеместно.

Цифровизация лесного хозяйства

Многие процессы сейчас переведены в цифру, практически весь документооборот в рамках ведения лесного хозяйства в опытном лесничестве осуществляется с использованием цифровых технологий. Предполагается, что перемещение лесных ресурсов всегда производится с сопроводительными документами, которые вносятся в единую базу ЛесЕГАИС.

У контролирующих органов всегда должна быть актуальная информация об этом. На дорогах общего пользования транспортные средства, перевозящие лесопродукцию, должны иметь сопроводительные документы, внесенные в эту базу. Ведется фото- и видеофиксация лесосек, складов лесной продукции, транспортных средств, заезжающих на склады лесной продукции и выезжающих с них. Перед государством стоит задача налаживания контроля. Если еще недавно самовольные рубки были привычным делом, то сейчас лесозаготовка и лесопереработка — гораздо более прозрачный и регулируемый процесс.

А.Е. Ерофеев: «Возможно ли рациональное природопользование без науки? Однозначно нет. Если мы не знаем, что такое лес или болото, по каким законам живут эти экосистемы, то мы не сможем понять, как правильно их использовать. Не зная, как функционируют экосистемы, вы не сможете адекватно оценивать последствия того или иного вида воздействия на них. Хотя у нас экономика часто превалирует над рациональным природопользованием и получение материальных благ, прибыли куда важнее, чем соблюдение принципов экологичности, тем не менее мы должны стремиться гармонизировать все эти параметры, привести их в соответствие друг с другом».

Комплексный уход, 9-летние культуры дуба, 2020. Теллермановское опытное лесничество в Воронежской области. Фото из личного архива А.Е. Ерофеева

От степи до российских морей

В Институте лесоведения сейчас три темы государственного задания. Здесь в восьми субъектах Российской Федерации расположены лесные стационары, где непосредственно в лесу проводятся те или иные исследования: от северной тайги до лесостепи на границе Волгоградской области и Казахстана, где осуществляется изучение полезащитного лесоразведения.

Полезащитное лесоразведение начиналось в Российской империи еще в позапрошлом веке. Затем в СССР была проделана большая работа, так называемый сталинский план преобразования природы. И в то время была организована экспедиция в степную зону, где предполагался перевод степей в сельскохозяйственные угодья. Для их защиты было предусмотрено создание государственных лесных полос. Тогда экспедицию возглавлял директор Института леса АН СССР академик Владимир Николаевич Сукачев. Тогда же был заложен этот стационар.

Сейчас эта проблема тоже становится актуальной, потому что срок жизни созданных лесных полос ― около 50–70 лет, они во многих местах начинают разрушаться. Возникают проблемы со снегозадержанием и водообеспечением, падает урожайность.

Не так давно институт проводил работы в Республике Калмыкия, где ученые выполняли заказ местных органов исполнительной власти по оценке того, какие необходимо создавать лесные культуры. Это уже прикладная работа, но сейчас интерес к этим проблемам повышается.

Дуб ― царь русского леса

Кроме того, опытное лесничество в Воронежской области занимается восстановлением дубрав. Разработан метод их интенсивного восстановления. В настоящее время изменение климата и активное сельскохозяйственное освоение черноземов привели к тому, что в естественных условиях дубравы не возобновляются, в случае отсутствия соответствующих мероприятий лесосеки зарастают мелколиственными породами. Дуб ― медленно растущая древесная порода, при этом она самая светолюбивая из лесных пород. Соответственно, быстрорастущие по сравнению с дубом ясень, клен, липа возобновляются на лесосеках, а дуб просто погибает под пологом этих мелколиственных пород.

Это проблема не совсем новая. Раньше такое тоже происходило, но в тех местах, где произрастали корабельные дубравы. Например, по реке Хопер, где Петр I строил первый русский флот, проходила граница зоны лесостепей и степей. А у дуба есть конкурентное преимущество ― очень мощная корневая система, более 10 м. Мы проводили исследование: докопали колодец до 12 м, и корневая система еще не закончилась. Дальше копать было уже невозможно.

Дуб очень быстро формирует глубокую корневую систему, в первый год жизни из желудя формируется корень до 2 м длиной в условиях Воронежской области, что позволяет ему добывать воду, и на этой границе лесостепи и степи дуб мог выживать. А мелколиственные породы эту конкуренцию не выдерживали, они не могли там произрастать ввиду засушливого климата. Сейчас эта зона сдвигается, уходит на север из-за глобального потепления, но активное сельскохозяйственное освоение территории не дает дубу использовать свое конкурентное преимущество при движении на юг, а севернее дуб уже не может конкурировать с мелколиственными породами.

Кроме того, потепление климата приводит к отсутствию поздневесенних заморозков, что ведет к прекращению естественного возобновления мелколиственных пород, тогда как дуб спокойно переживал эти морозы. Теперь приходится помогать дубравам возобновляться.

А.Е. Ерофеев: «Способ лесовосстановления, предложенный нашими специалистами, позволяет за 16 лет переводить лесные культуры дуба в покрытую лесом площадь за счет большого количества уходов. Этот опыт уже внедряется. Издана монография с описанием, и в соседнем участковом лесничестве Воронежской области наш опыт уже пригодился. Прошлой осенью на Докучаевской конференции этим заинтересовались исполнительные органы власти ЛНР: у них там сейчас большие проблемы с лесами. Эти места ― родина полезащитного лесоразведения, именно там создавались первые лесные полосы. Сейчас в результате всех событий лесному хозяйству нанесен колоссальный ущерб ― пожары, физическое уничтожение. Предстоит огромная работа, но люди заинтересованы в восстановлении лесов. Они думают о будущем, как бы тяжело им ни приходилось».

Лесные культуры сосны в Серебряноборском опытном лесничестве в Московской области. Фото из личного архива А.Е. Ерофеева

Болота и потоки углекислого газа

Третье научное направление деятельности Института лесоведения РАН ведет стационар в Тверской области, где в 1972–1974 гг. на 3 тыс. га осуществлена опытная лесоосушительная мелиорация. На небольшой по площади территории достаточно компактно собраны разные типы болот и соответственно проведены различные типы лесоосушительных мероприятий. Сейчас работы ведутся именно в рамках проектов по учету оценки потоков и пулов углерода.

Это глобальный вопрос: сейчас реализуется большой проект по созданию Российской сети климатического мониторинга, в том числе потоков и пулов углерода. Создан консорциум из различных учреждений, не только научных. На государственном уровне планируется создание системы наблюдений и мониторинга процессов изменения экосистем с точки зрения влияния на них глобальных изменений климата, оценки динамики их углеродного баланса.

Важно понять, что мы как государство можем здесь сделать в целях снижения влияния на изменение климата того или иного ведения хозяйства в лесах и других наземных экосистемах. Институт лесоведения тоже принимает участие в этой работе, ведет наблюдение на своих объектах.

Хозяин своей земли

Как воспринимать проблему рационального природопользования с точки зрения конкретного человека? Можно ли сказать, что его сознание экологизируется?

К сожалению, далеко не всегда, считает А.Е. Ерофеев. Зачастую люди приходят в лес даже не как к себе домой, а как в какое-то отхожее место, где можно что-то сломать, разжечь костер, намусорить. Следы человеческой жизнедеятельности видны повсюду, где есть природа. Можно с этим что-то сделать? Надо ли надеяться на сознательность людей или лучше принимать строгие законодательные меры?

По мнению исполняющего обязанности директора Института лесоведения РАН, это комплексная проблема. Дело не в строгости закона, а в неотвратимости наказания. Понятно, что в существующей системе контрольных надзорных органов никакие репрессивные меры не помогут. Например, наиболее острая проблема вокруг крупных мегаполисов ― замусоривание бытовым и строительным мусором. Бывают случаи, когда самосвал с бытовым или строительным мусором заезжает в лес, на лесную просеку и просто выгружает туда мусор.

А.Е. Ерофеев: «Я считаю, что нужно начинать с образования. Вводить рассказы для детей, готовить научно-методический материал для преподавателей, воспитателей, чтобы дети имели представление о том, как правильно вести себя в лесу. Конечно, это относится не только к лесу, но и к любым природным объектам, чтобы у детей формировалось ответственное отношение к естественным экосистемам, понимание, что они не всегда устойчивы к нашему негативному влиянию, не всегда возможно сохранение природной среды в текущем виде. Лес не будет стоять веками, история человечества это однозначно подтверждает.

Мне очень понравился один из поддержанных грантом президента РФ экологических проектов. В Сибири ребята реализуют проект ”Хозяин своей земли”: людям, в том числе детям в детских садах, школах они рассказывают о том, как правильно вести себя в лесу, на реке, на дачных участках с прилегающими территориями. Это формирует у детей сознание, что они, живущие здесь, ― хозяева. Вы сейчас маленькие, потом вырастете, и все окружающее ― это ваша среда обитания, вы здесь дома, вы пришли не на некоторое время, а надолго, и к этому дому нужно относиться бережно и с любовью».

По словам А.Е. Ерофеева, важно понять несложную истину: мы здесь дома, у нас нет другой планеты, другой реки, озера или леса около дачи. Нам самим, каждому из нас нужно относиться к ним с любовью и заботиться об их сохранении. Никто другой не сделает это за нас.

Статья подготовлена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ

Автор фото на слайде: Арег Гукасян

Источник фото на превью: ru.123rf.com