Ученые из Сколтеха, ИТМО и их коллеги получили новые данные о том, как микропузырьки ведут себя под действием ультразвука. Эти результаты помогут создавать безопасные и стабильные пузырьки, которые в будущем смогут применяться в терапевтических технологиях, таких как активация противораковых препаратов и доставка лекарств в мозг, и позволят избежать воздействия интенсивным ультразвуком, которое имеет побочные эффекты. Исследование опубликовано в журнале Acta Biomaterialia и поддержано грантами РНФ.¹⁾ ²⁾

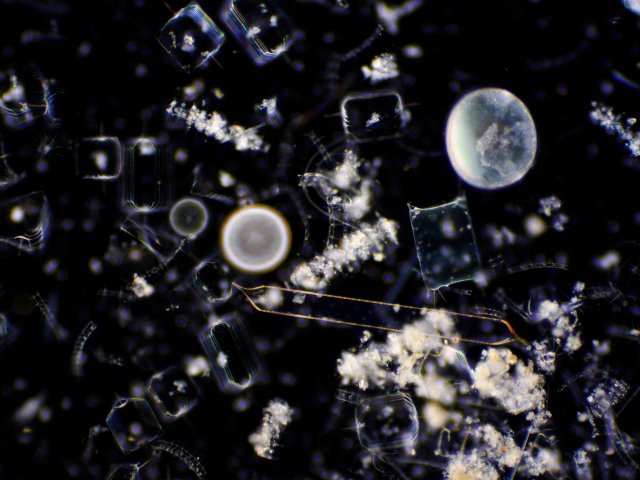

Сегодня микропузырьки используются в ультразвуковой диагностике — они повышают контрастность изображения и позволяют видеть мельчайшие сосуды. Но за их поведением под ультразвуком скрыт сложный физико-химический процесс, который пока изучен не полностью. Чтобы сделать ультразвук управляемым инструментом будущей терапии, ученым нужно точно понимать, как пузырек рождается, пульсирует и лопается, и от чего зависит то, с какой силой он лопается.

На этом эффекте, в частности, строятся надежды, связанные с возможностью точечно активировать противораковые препараты прямо в опухоли (сонодинамическая терапия) или доставлять лекарства в мозг сквозь гематоэнцефалический барьер — слой плотно расположенных клеток, который препятствует проникновению многих фармакологических веществ из кровотока в мозг.

«Мы не воздействовали на живые ткани: нашей целью было разобраться в физике пузырьков, — объяснила первый автор исследования, младший научный сотрудник Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха Татьяна Естифеева. — Когда мы знаем, как именно ведут себя пузырьки на всех стадиях, мы можем заранее создавать стабильные и безопасные составы, где все под контролем — от состояния молекул белка в оболочке до влияния на кровь. Такие полностью изученные пузырьки в будущем можно будет использовать не только для визуализации, но и для терапии, где ультразвук станет точным и щадящим инструментом».

В работе команда исследовала микропузырьки с белковой оболочкой и двумя типами стабилизирующих добавок. Оказалось, что обе добавки делают пузырьки более устойчивыми и «спокойными»: белок сохраняет естественную структуру и не разрушается под действием ультразвука. Это крайне важно, ведь стабильная оболочка снижает риск нежелательных реакций в организме.

«Чтобы проследить весь жизненный цикл микропузырьков — от зарождения до разрушения, мы использовали видеорегистрацию и прибор кавитометр. Он фиксирует звуковые волны в растворе и позволяет отслеживать кавитацию пузырьков, то есть пульсирующее изменение их размеров под воздействием ультразвука. Измерения показали, что стабилизирующие добавки уменьшают интенсивность кавитации почти вдвое: они превращают процесс из хаотичного бурления в контролируемую, мягкую пульсацию. Такие пузырьки можно заставить вести себя предсказуемо, а значит, безопасно», — рассказала соавтор исследования студент магистратуры Сколтеха по программе «Фотоника и квантовые материалы» Галина Калиниченко.

Ученые также проверили, как такие пузырьки взаимодействуют с человеческой кровью. Анализ показал, что микропузырьки не влияют на форму и подвижность эритроцитов — то есть не нарушают нормальное течение крови и потенциально безопасны при введении в организм.

Контроль поведения пузырьков на всех стадиях — от появления до разрушения — создает фундамент для будущего применения в медицине. Когда будет возможно точно подбирать их состав и понимать кавитационную интенсивность, можно будет переходить к фокусированному низкоинтенсивному ультразвуку.

Исследование демонстрирует: понимание физики и химии микропузырьков — ключ к будущим неинвазивным методам лечения, где ультразвук перестает быть просто средством «подсветить» ткани и становится инструментом точного взаимодействия с организмом.

Источник информации: Сколтех

Источник фото: ru.123rf.com