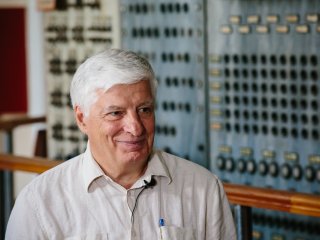

В нашей стране на протяжении почти 100 лет работает Институт физических проблем РАН, созданный знаменитым физиком Петром Леонидовичем Капицей и названный впоследствии его именем. Именно здесь великие ученые, будущие нобелевские лауреаты П.Л. Капица, Л.Д. Ландау и А.А. Абрикосов впервые исследовали такие явления, как сверхтекучесть и сверхпроводимость. Сегодня в ИФП РАН продолжаются эксперименты в области низких температур: физики исследуют квантовые жидкости и кристаллы, работают со сверхпроводимостью и низкотемпературным магнетизмом, изучают взаимодействие высокочастотного электромагнитного излучения с конденсированными средами. Подробнее об этой работе нам рассказал заместитель директора института Алексей Маркович Трояновский.

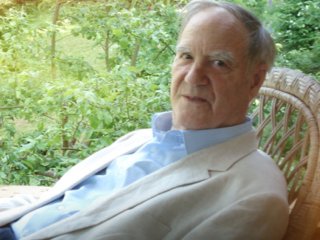

Справка: Алексей Маркович Трояновский ― кандидат физико-математических наук, заместитель директора Института физических проблем им. П.Л. Капицы (ИФП) РАН по научной работе, доцент базовой кафедры физики низких температур Института физических проблем им. П.Л. Капицы РАН в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». Область научных интересов А.М. Трояновского: низкие температуры, малоразмерные системы, наноструктуры, сверхпроводимость.

― Какие явления можно изучить благодаря низким температурам?

― При низких температурах обнаруживаются явления, которые в обычных условиях при комнатной температуре просто не видны. Температура, как туман, закрывает многие физические эффекты, как бы замазывает их, а при определенной температуре они исчезают совсем. Речь идет, например, о таких фундаментальных явлениях, как сверхтекучесть и сверхпроводимость.

― Они чем-то похожи друг на друга?

― По сути, это примерно одно и то же. Объяснить это теоретически впервые удалось Льву Давидовичу Ландау, когда он работал в нашем институте.

Великий физик доказал, что частицы, которые либо сверхтекут, либо сверхпроводят, находятся в одном (основном) квантовом состоянии, поэтому они текут/сверхпроводят без трения.

В случае сверхтекучего жидкого гелия это атомы гелия, в случае сверхпроводимости ― электроны проводимости. Теория Л.Д. Ландау показала, что жидкий гелий в сверхтекучем состоянии представляет собой квантовую жидкость. Такой сверхтекучий жидкий гелий существует только при определенной температуре: не выше 2,17 К. Сверхпроводимость, в свою очередь, «живет» при более высоких температурах, но суть обоих этих явлений — одна и та же.

― Известно, что в области сверхпроводимости есть цель приблизиться к комнатной температуре.

― Да, и в какой-то степени к ней уже приблизились, но пока только при очень высоких давлениях. Новые типы сверхпроводников, например соединения гидрида иттрия, имеют температуру перехода до 320 К, что выше комнатной, но при колоссальном давлении около 2,5 млн атм. На текущий момент использовать их не представляется возможным.

Возвращаясь к работе Л.Д. Ландау: она стала очень большим шагом в мировой науке. Ученый впервые применил уравнения квантовой физики не для микрочастиц, а для макромира! В качестве переменных он использовал вязкость и плотность жидкости и не только. Это направление получило название «квантовая макрофизика».

― Как можно наглядно представить себе сверхтекучесть гелия?

― Допустим, у вас есть сосуд с жидким гелием в сверхтекучем состоянии. Если туда погрузить чашечку, а потом немного приподнять над уровнем гелия, то гелий просто перетечет из чашечки по стенкам в сосуд; попробуйте сделать так с водой: жидкость просто останется в чашечке.

Сверхтекучий жидкий гелий способен протекать даже через самые узкие отверстия! Никакая другая жидкость в мире не может похвастаться подобным свойством.

― Что это может дать в плане практического применения?

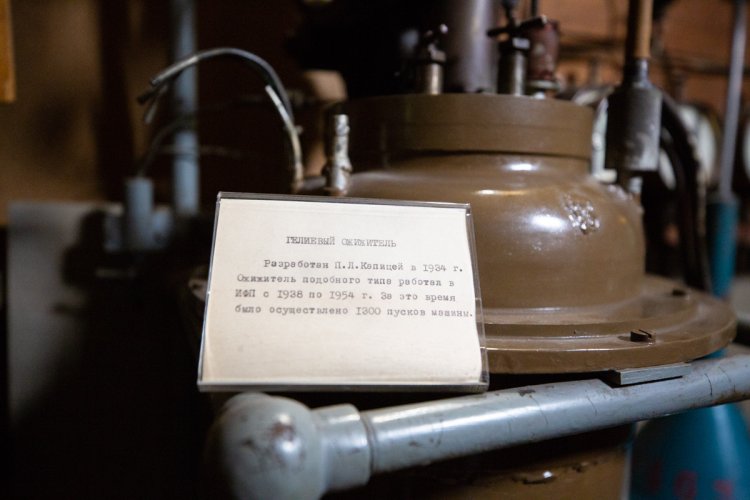

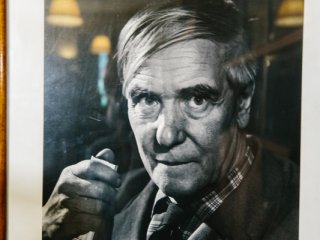

― Жидкий гелий интересен сам по себе. Пионер в области его изучения Хейке Камерлинг-Оннес (1853–1926) первым заметил, что жидкий гелий радикально меняет свои свойства при температуре 2,17 К. Кроме того, гелий стал средством для изучения других объектов. Так, например, используя его, Хейке Камерлинг-Оннес впервые исследовал сопротивление металлов при низких температурах и открыл сверхпроводимость. До определенного момента этот ученый, проживавший в Голландии, оставался монополистом в области жидкого гелия, пока Петр Леонидович Капица в начале 1930-х гг. не построил ожижитель гелия собственной оригинальной конструкции. Когда П.Л. Капица (который, кстати, и основал наш институт) вернулся из Англии в СССР, он решил, что у нас должно быть собственное криогенное оборудование. Петр Леонидович продолжил свои эксперименты с жидким гелием, начатые в его знаменитой Мондовской лаборатории, которую ему удалось перевезти сюда из Англии.

В своей первой знаковой работе, касающейся жидкого гелия, П.Л. Капица впервые применил термин «сверхтекучесть» и указал на сходство этого явления со сверхпроводимостью.

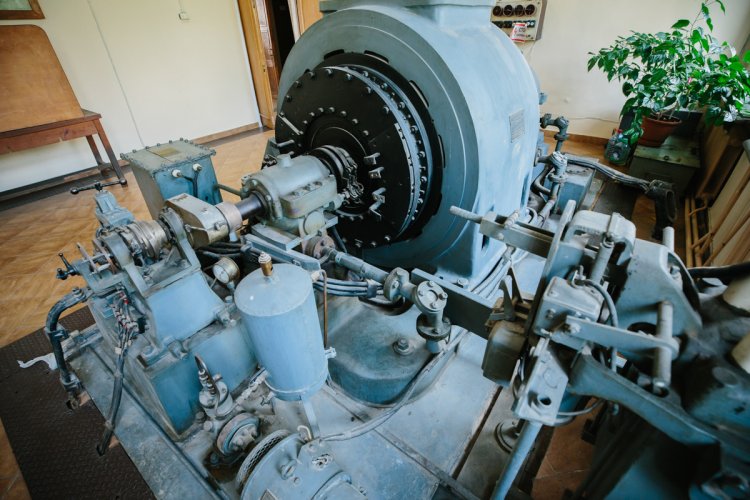

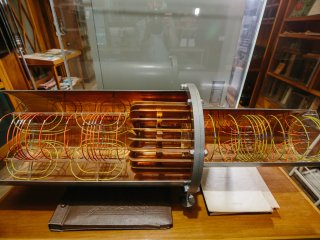

Во второй ключевой работе он изобрел новый способ ожижения воздуха с помощью турбодетандера ― механического устройства, турбины, превращающего внутреннюю энергию газа в механическую и охлаждающего таким образом воздух. Первая такая турбина, сделанная самим П.Л. Капицей, сейчас хранится в нашем институте.

― В вашем институте также есть и более новая установка, не имеющая аналогов в России.

― Верно. В ИФП РАН работает специальная криогенная установка, собранная нашими сотрудниками еще в 1990-х гг. и позволяющая охлаждать макроскопические образцы до температур ниже 1 мК. В мире около 20 таких установок, а в России только одна, и она считается самым холодным местом в нашей стране!

― Даже холоднее, чем в космосе.

― Смотря о температуре чего и о каком участке космоса мы говорим. Космос ― вообще вещь загадочная, мы не знаем точно, какие температуры и условия могут существовать в разных его частях. Предполагают, например, что на Уране и спутниках Юпитера можно встретить нечто уникальное: металлический водород! Это теоретически обоснованное, но пока что недостижимое вещество, которое ученые пытаются получить в лаборатории.

― Интересно!

― Да. Водород имеет один свободный электрон, точно так же как металлы литий, калий или, например, натрий. Так почему бы и водороду не быть металлом при определенных условиях? Но в лаборатории синтезировать его пока не удается. Его получение было бы, конечно, очень полезным. Тогда водород можно было бы не хранить в баллонах при сумасшедших давлениях, как делают сейчас, а просто взять кусочек металла, который может быть источником энергии, и использовать как аккумулятор энергии во многих областях.

Созданная в ИФП РАН криогенная установка позволяет охлаждать макроскопические образцы до температур ниже 1 мК. Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

― Возвращаясь к вашей криогенной установке. Какие открытия удалось сделать с ее помощью?

― Одним из ключевых результатов последних лет стало обнаружение новой сверхтекучей фазы изотопа гелия-3. Исследование проводилось под руководством академика В.В. Дмитриева при рекордно низких температурах: менее 1 мК. Ранее считалось, что таких фаз у гелия-3 всего две, но в нашем институте была обнаружена третья, так называемая полярная фаза. Эта фаза оказывается более выгодной, если внести в нее анизотропные примеси. Была также открыта спиновая сверхтекучесть в гелии-3. Все эти не совсем понятные обычному человеку явления позволяют лучше понять тот мир, в котором мы живем. Следует отметить, что природа сверхтекучести гелия-3 отличается от сверхтекучести изотопа гелия-4. Различие обусловлено тем, что атомы гелия-4 ― бозоны, а гелия-3 ― фермионы, и это радикальная разница с точки зрения квантовой физики. В этом контексте атомы гелия-3 аналогичны электронам, а значит, механизм сверхтекучести в гелии-3 эквивалентен сверхпроводимости.

Природа возникновения сверхпроводимости в новых, высокотемпературных сверхпроводниках пока неясна. Изучение сверхтекучести гелия-3 помогает понять природу высокотемпературной сверхпроводимости и, возможно, в будущем даст ключ к созданию «комнатной» сверхпроводимости.

― Сегодня в нашей стране развивается собственное производство криогенного оборудования или количество подобных установок с советских времен особенно не менялось?

― Я с радостью отмечаю, что в последние годы такая тематика, как конструирование криогенной аппаратуры (то, чем занимался Петр Леонидович Капица), возрождается. Дело в том, что в 1990-х гг. существовала иллюзия, что все можно купить за рубежом (и технику, и ученых), но теперь всем стало понятно, что это не так, что необходимо возобновлять собственное производство и вкладываться в отечественные кадры.

В последнее время к нам все чаще стали обращаться коллеги из других институтов с просьбой разработать для них криогенное оборудование, в том числе для создания квантовых компьютеров.

Так, по просьбе коллег из Сколтеха мы создали портативный криостат с минимальной температурой 0,35 К (с автономным охладителем) для изучения квантовых систем; для тех же целей разработан криостат растворения. Сотрудничаем также с учеными Специальной астрофизической обсерватории РАН, которая находится в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики. Там работает крупнейший в нашей стране оптический телескоп с рефлекторным зеркалом диаметром 6 м (Большой телескоп азимутальный, БТА). Мы создали криостат, который позволит охладить детекторы телескопа примерно до 0,1 К и сделать их высокочувствительными к микроволновым сигналам из космоса. Таким образом, мы участвуем в проекте наблюдения лучей из космоса в субмиллиметровом диапазоне.

Генератор для получения сверхсильных импульсных магнитных полей, сконструированный П.Л. Капицей. Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

― Мы поговорили о сверхтекучести. Расскажите, пожалуйста, напоследок, чем интересна сверхпроводимость, с которой мы начали наш разговор?

― В сверхпроводниках очень много интересных явлений. Магнитные свойства сверхпроводников, например, активно используются в медицине. Известно, что классические сверхпроводники полностью выталкивают из себя магнитное поле и электроны текут только по поверхности сверхпроводника. Но еще в конце 1950-х гг. Л.Д. Ландау дал задание своему аспиранту А.А. Абрикосову (будущему нобелевскому лауреату) разобраться теоретически в том, как магнитное поле проникает в сверхпроводники второго рода. Тот выяснил, что проникают они туда в виде вихрей, впоследствии получивших название «вихри Абрикосова». Именно эти вихри определяют величину допустимого тока в сверхпроводниках, что имеет прямое практическое применение в виде соленоидов (сверхпроводящих электромагнитов). Делая процедуру МРТ, многие не задумываются о том, а что это за «бублик» такой и откуда там берется магнитное поле. Так вот, внутри МРТ-трубы, куда помещают человека, есть соленоид, создающий магнитное поле при прохождении электрического тока через катушку. Этот электромагнит работает при очень низкой температуре ― примерно 4 К ― благодаря жидкому гелию и специальному охладительному устройству. Такие сверхпроводящие магниты сегодня используются в 90% томографов. Это лишь одно из немногих практических применений физики низких температур.