В повседневной речи «депрессией» называют все: от плохого настроения после сессии до усталости после тяжелой недели. Часто в массовом сознании депрессия — это просто синоним плохого настроения, хандра или лень, которую можно преодолеть силой воли. На самом деле это достаточно серьезное заболевание, которое меняет биохимию мозга, его структуру и функции. Ключевое отличие — в симптомах. Что это за симптомы и как отношение к депрессии-болезни менялось за столетия ее изучения, корреспондент «Научной России» узнал у директора Научного центра психического здоровья доктора медицинских наук Юлии Александровны Чайки.

«История депрессии — это путь от мистических объяснений к научным. Древнегреческие врачи называли это состояние меланхолией и видели причину в физиологии, предлагая лечение солнечным светом, травами и слабительным. В Средневековье депрессию демонизировали, считая ее грехом уныния и происками “полуденного демона”, лечили молитвой и физическим трудом. Первый научный прорыв случился в XVII в., когда Роберт Бертон в своем трактате “Анатомия меланхолии” систематизировал ее причины, включая как сверхъестественные, так и вполне земные — от наследственности до неправильного питания. Однако методы лечения еще столетия оставались варварскими: пациентов морили голодом, избивали, окатывали ледяной водой и вращали на специальных колесах. С развитием психиатрии в первой половине XX в. Эмиль Крепелин предложил рассматривать депрессию как часть “маниакально-депрессивного помешательства”. Однако у врачей в то время по-прежнему не было ни надежного диагноза, ни действенных лекарств», — начала рассказ Ю.А. Чайка.

Ю.А. Чайка

В 1950-е гг. случилась настоящая революция. Пациенты, лечившиеся от туберкулеза новым препаратом ипрониазидом, вдруг начали сообщать о необычном подъеме настроения. Чуть позже появился имипрамин, первый антидепрессант, созданный специально для лечения депрессии. Так родилась моноаминовая теория, которая объясняла депрессию дефицитом серотонина, норадреналина и дофамина в мозге. Это привело к созданию первых антидепрессантов. Сегодня эта теория считается упрощенной и ученые ищут более сложные биологические и генетические механизмы, но именно она стала мостом от древней меланхолии к современной доказательной медицине.

В 1960-е гг. родилась серотониновая теория депрессии, утверждавшая, что болезнь вызывает нехватка в мозге «гормона хорошего настроения» — серотонина. Впервые эту идею сформулировал Алек Коппен (Alec Coppen) в 1967 г. Прошло почти 20 лет, пока идея привела к созданию первого селективного ингибитора обратного захвата серотонина (СИОЗС) — флуоксетина (прозака), который стал символом эпохи. Препараты группы СИОЗС были безопаснее, переносились легче и впервые сделали лечение доступным для миллионов людей.

«Но постепенно стало ясно, что и “серотониновая теория” не объясняет все. Многие пациенты не отвечали на терапию антидепрессантами. В 2000-х гг. стало очевидно, что депрессия — не только дефицит одного медиатора, а сбой в работе целых мозговых сетей. Методы нейровизуализации показали гиперактивность одних структур мозга и снижение активности других. Исследования крови выявили следы скрытого воспаления в мозге, снижения способности мозга восстанавливаться и признаки того, что клетки страдают от окислительного стресса. Сегодня депрессию рассматривают как сложное расстройство взаимодействия генетики, среды, иммунной системы и нейропластичности. Понимание депрессивного расстройства эволюционировало от “моноаминного дефицита” к мультифакторной модели, которая открывает путь к персонализированной терапии, и эта история еще продолжается», — подчеркнула Ю.А. Чайка.

Ключевое различие между просто «плохим настроением» и депрессией — в симптомах. Если «обычная» грусть проходит за несколько дней, то депрессия длится неделями и месяцами. Она сопровождается не только тоской, но и утратой интереса к тому, что раньше нравилось, нарушениями сна и аппетита, чувством вины, замедлением мышления или, наоборот, ажитацией, когда вроде бы нет сил, но внутри — тревога и беспокойство, толкающие к постоянной активности. Нередки при депрессии и когнитивные нарушения, когда человеку становится труднее сосредоточиться, он хуже запоминает информацию, медленнее думает и принимает решения, что делает невозможными учебу или работу, заботу о семье. Иногда к этому состоянию добавляется боль, не имеющая явной соматической причины. Это совсем не лень, а болезнь, которая буквально выбивает человека из жизни. И, пожалуй, самое опасное, что бывает в таком состоянии, — это мысли о смерти.

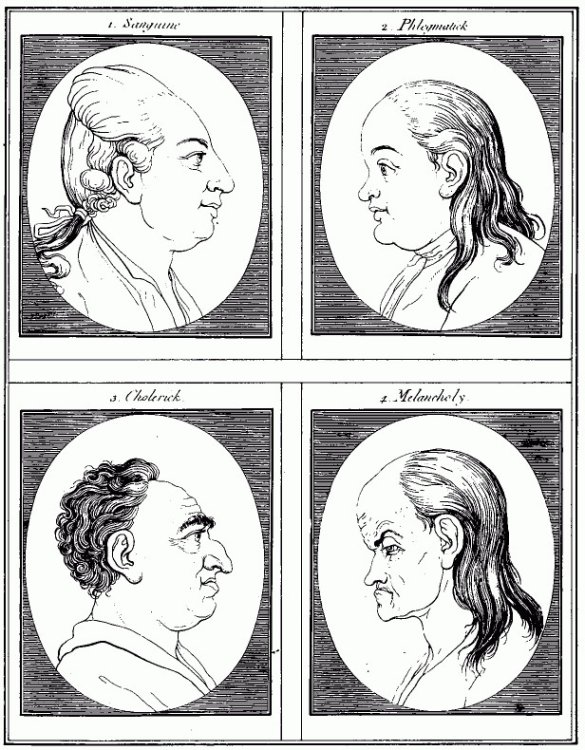

Четыре темперамента

Массовое сознание часто воспринимает депрессию как «слабость характера». Но исследования мозга показывают обратное: у пациентов меняется работа мозговых структур. Так, при депрессии снижается активность префронтальной коры и гиппокампа. Если сравнить мозг с оркестром, то префронтальная кора — это дирижер, который следит, чтобы все «инструменты» (эмоции, мысли, движения) звучали согласованно. Гиппокамп помогает нам запоминать новые события и превращать их в долгосрочные воспоминания, ориентироваться в пространстве («где я был», «как добраться до места назначения»), связывать эмоции с воспоминаниями. При депрессии происходит также гиперактивация миндалины — небольшой структуры в глубине височной доли мозга, отвечающей за эмоции. Простыми словами, миндалина — «центр сигнализации» мозга: если есть опасность, она включает тревогу, если все спокойно, помогает радоваться, запоминать важное и чувствовать привязанность. Естественно, при ее гиперактивации человек живет в состоянии постоянной тревоги и внутреннего напряжения. В крови при депрессии фиксируют нейробиологические изменения. Эти данные показывают: депрессия — реальное заболевание, затрагивающее мозговые структуры и организм в целом.

«Таким образом, разрыв между массовым восприятием депрессии и научной картиной огромен. Депрессия в обыденном понимании — это грусть, которая пройдет после отдыха. На самом деле депрессия — серьезное заболевание с биологической основой, требующее серьезного комплексного лечения. По данным ВОЗ, более 280 млн человек во всем мире страдают депрессией, и это одна из ведущих причин инвалидизации. Однако многие не обращаются за помощью именно из-за распространенных заблуждений, в то время как при правильной терапии (медикаментозной и психотерапевтической) улучшение достигается у 60–70% пациентов», — объяснила Ю.А. Чайка.

Можно ли не допустить развития депрессии? Современная наука утверждает: да, профилактика возможна. Существуют стратегии, заметно снижающие риск болезни, особенно у людей с повышенной уязвимостью. В зоне риска находятся те, кто недавно пережил травматический опыт (например, потерю близкого); люди, долгое время находящиеся в состоянии сильного давления (например, на работе); больные хроническими заболеваниями, усиливающими эмоциональную уязвимость, равно как и люди с когнитивными искажениями (например, из-за низкой самооценки). Конечно, «волшебной прививки» от депрессии не существует, но есть факторы, заметно снижающие ее риск.

«Профилактика депрессии комплексная, и, пожалуй, ключевую роль играет здоровый образ жизни. Регулярная физическая активность, сбалансированное питание и достаточный сон не только укрепляют тело, но и повышают устойчивость психики. Даже половина от минимальной нормы тренировок (то есть обычные прогулки или зарядка) связана с 18-процентным снижением риска депрессии. А если выполнять все рекомендации по активности, риск падает на четверть. Правильное питание имеет большое значение. Существуют, например, исследования о том, что при соблюдении средиземноморской диеты у пациентов с диабетом риск депрессии снижался почти в полтора раза. Известно, что хроническая бессонница — один из предвестников депрессии, и очень важно лечить нарушения сна. Это необязательно могут быть лекарства. Короткий курс когнитивно-поведенческой терапии сна может почти в два раза снизить вероятность депрессивного эпизода. Программы на основе когнитивно-поведенческой терапии предлагают людям, у которых появляются первые “звоночки” депрессии: тревожность, нарушения сна, упадок сил. Такие курсы действительно уменьшают вероятность перехода в клиническую депрессию примерно на 20%. Осознанность и медитация также доказали свою эффективность. Практики майндфулнесс (от англ. mindfulness — «практика осознанного присутствия». — Примеч. ред.) учат управлять вниманием и эмоциями, меняя структуру мозга и снижая активность в зонах, ответственных за беспокойство и тревогу», — рассказала исследовательница.

Melencolia I

Немаловажное значение в психологической гигиене депрессии имеет и социальная поддержка. Открытое общение с друзьями, близкими, своевременное обращение к психологам снижают уровень стресса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркивает: поддержка друзей и семьи — один из ключевых факторов профилактики депрессии. Кроме того, приходят на помощь новые технологии: например, наручные умные часы отслеживают уровень стресса и предупреждают о рисках еще до появления симптомов.

Знание симптомов депрессии — уже шаг к профилактике. Например, вебинары и социальные проекты, подобные московскому «PSY-грамота», учат распознавать тревожные признаки и вовремя обращаться за помощью. Однако одной профилактики может быть недостаточно, и, к счастью, наука не стоит на месте. Последние исследования принесли настоящий прорыв в понимании и лечении этой болезни.

В частности, значительные открытия связаны с генетикой депрессии. Ученые проанализировали данные почти 5 млн человек из 29 стран и выявили 293 ранее неизвестных генетических варианта, связанных с депрессией. Это не только позволяет точнее прогнозировать риски депрессии, но и открывает путь к ее персонализированной терапии. Например, теперь можно предсказать склонность к атипичной депрессии, сопровождающейся повышенным аппетитом и набором веса.

«В настоящее время уже точно известно, что у части людей депрессия связана с тем, что в мозге активируется “скрытое воспаление”. Речь не о привычном воспалении с температурой и пр., а о микроскопических молекулах — цитокинах, повышенные уровни которых делают нервные клетки более уязвимыми. Это помогает объяснить, почему у некоторых людей антидепрессанты работают хуже, и открывает путь к новым противовоспалительным стратегиям. Ученые также показали, что мозг способен “перестраиваться” и клетки мозга способны восстанавливаться. При депрессии это свойство нарушается, нейроны хуже образуют новые связи. Маркеры пластичности мозга — нейротрофины, белки, которые помогают нервным клеткам расти, формировать новые связи, выживать при стрессе. Их уровень у пациентов с депрессией часто снижен, а при успешном лечении — повышается. То есть современные исследования говорят о том, что лечение депрессии — это не только “баланс химии”, но и восстановление способности мозга к обновлению», — сообщила Ю.А. Чайка.

Когда свободных радикалов становится слишком много (окислительный стресс), они повреждают нервные клетки. У людей с депрессией такие процессы часто выражены сильнее обычного, что мешает мозгу работать гармонично. Известно, что глутамат — главный «возбудитель» нервных клеток. В норме он нужен для обучения и памяти. Но при избытке он действует как «газ без тормозов» и перегружает нейроны, что связано с развитием депрессии. Именно поэтому новые препараты нацелены на глутаматную систему.

«На горизонте новые методы лечения, методы, которые лечат не таблеткой, а “подключением электричества или ультразвука к мозгу”, чтобы мягко перенастроить его работу — от классической транскраниальной магнитной стимуляции до глубокой мозговой стимуляции (DBS), стимуляции блуждающего нерва и даже фокусированного ультразвука. Это позволяет точечно и быстро воздействовать на зоны мозга, когда лекарства не работают. Другой перспективный подход — влияние на микробиоту кишечника. Исследования подтвердили, что повышение уровня серотонина в кишечнике может уменьшить симптомы депрессии и тревожности, предлагая новый путь без побочных эффектов для всего организма», — подвела итог Ю.А.Чайка.

На подходе и революционные технологии. Например, уже начались испытания ультразвукового нейрокомпьютерного интерфейса, который имплантируется под череп и точечно стимулирует мозг для улучшения настроения. Это может стать спасением для пациентов с тяжелыми формами депрессии, устойчивыми к традиционной терапии. Такие открытия вселяют надежду: депрессию можно не только эффективно лечить, но и предотвращать. Наука продолжает искать ответы, и каждый новый шаг приближает нас к миру, где психическое здоровье становится приоритетом.

Источник изображения на главной и на странице: Freepik