Водный кризис обостряется: потребление растет, а количество экономически доступной пресной воды уменьшается. При этом в России сосредоточено значительное количество водных ресурсов, больше только в Бразилии. С одной стороны, это возможности экономического роста, с другой ― особые задачи для науки, инженерии и управления.

Сколько чистой воды человечество потеряло в индустриальный период? Возможна ли транспортировка водных ресурсов в засушливые регионы? Может ли мировой водный кризис стать угрозой для существования человечества? Об этом говорим в интервью с научным руководителем Института водных проблем РАН, председателем научно-экспертного совета Всероссийского общества охраны природы членом-корреспондентом РАН Виктором Ивановичем Даниловым-Данильяном.

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

― Вода ― это важнейший ресурс, который в России в отличие от многих других стран существует в значительных объемах. Насколько в России внимательно относятся к водным ресурсам и какие проблемы вы можете выделить?

― Да, действительно, вода — это уникальный ресурс. С одной стороны, она выступает в роли сырья, а с другой — представляет собой инфраструктурный ресурс, и в этом контексте ее можно сравнить только с землей. Минеральные ресурсы в отличие от воды не играют инфраструктурной роли. Вода формирует пути для транспорта, определяет характеристики местности для рекреационного бизнеса, туризма и многих других сфер. Такая особенность двойственного функционала воды существенно влияет на управление этим ресурсом.

Отрасли водопользователей, например гидроэлектроэнергетика, не выступают водопотребителями: они не забирают воду, а лишь пропускают ее через свои турбины, а вода в реке остается в том же объеме. Речной транспорт или рыболовство также не забирают воду. В то же время вода как сырье необходима сельскому хозяйству, промышленности и жилищно-коммунальному сектору, которые одновременно и водопотребители, и водопользователи. Это создает достаточно запутанную экономическую ситуацию.

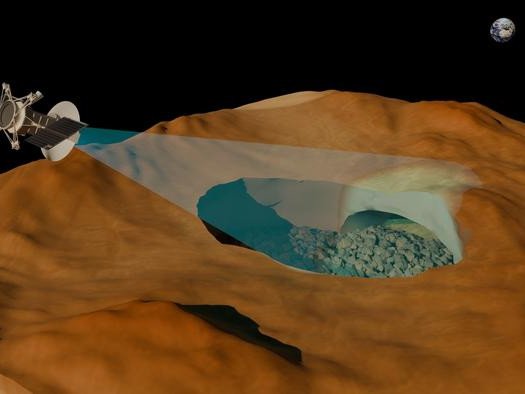

Когда речь заходит о водных ресурсах, подразумевают их количество, удобство пользования и качество. С точки зрения количества в России воды много, но важно учитывать воспроизводимые запасы. Например, Байкал действительно служит экономическим ресурсом, но не в той степени, как это часто представляют. Казалось бы, существующим объемом байкальской воды можно напоить все человечество. Но реальный ресурс Байкала как воспроизводимого источника воды — это сток реки Ангары, составляющий 65 км³ в год. Для сравнения: Ангара вносит в Енисей 160 км³, а Енисей, в свою очередь, доставляет в Северный Ледовитый океан уже 670 км³ воды в год ― в десять раз больше, чем Ангара получает от Байкала. Байкал — это бесценная жемчужина, но никак не водный источник, из которого можно бесконечно черпать ресурсы, не нанося ущерба экосистеме.

По валовым запасам воспроизводимых водных ресурсов Россия занимает второе место в мире, уступая только Бразилии. Однако, если рассматривать количество водных ресурсов на квадратный километр, то в России их меньше, чем в среднем по миру. Это объясняется тем, что самые обильные осадки и, соответственно, реки находятся в тропиках — Амазонка, Ориноко и Конго. Например, Амазонка превосходит наш рекордный по водности Енисей более чем в десять раз. Поэтому с точки зрения водообеспеченности территории наши показатели ниже средних мировых.

Но если рассматривать количество водных ресурсов на душу населения, ситуация меняется. У нас достаточно воды при относительно небольшом для такой территории населении, и мы находимся среди стран-лидеров по этому показателю, хотя и не в первой тройке: Россия занимает седьмое-восьмое место, а лидируют в этом отношении небольшие тропические страны с интенсивными ливнями.

Несмотря на значительные объемы, наши водные ресурсы не всегда удобны для использования. У нас наблюдается резкая территориальная диспропорция в распределении воды: около 20% находится в европейской части, а 80% — в азиатской. При этом население рассредоточено наоборот: 20% ― за Уралом, а 80% — западнее. Таким образом, в регионах с высокой плотностью населения и развитой экономикой воды, может, не так уж и много, а в регионах с основным количеством воды нет ни экономической, ни социальной потребности в больших объемах.

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

― Транспортировка больших объемов воды экономически невыгодна?

― Транспортировка больших объемов возможна только каналами. Но строительство каналов из Азии в Европу ― совершенно безумное предприятие. Даже канал из Азии в Азию, так называемая сибирская переброска, требует значительных затрат: по экспертным оценкам, только на главный канал понадобится около $500 млрд и столько же на сопутствующие расходы. При этом высота водораздела при переброске из Азии в Азию составляет всего 109 м, это и стало причиной интереса к идее переброски еще в XIX в. Но даже в таких в определенной степени комфортных условиях транспортировка воды ― сложное мероприятие.

Еще одна проблема, связанная с российскими водными ресурсами, ― сезонная неоднородность. Две трети воды и более проходят через реки во время весенне-летнего половодья: в апреле-мае ― на юге, в мае-июне ― на реках, впадающих в Северный Ледовитый океан. За два месяца проходит около 70% стока, тогда как на протяжении оставшихся десяти месяцев ― менее 30%. Это создает неудобства, и одним из решений может стать сооружение водохранилищ, которые позволят запасать воду в половодье и использовать в течение остального года. Но строительство таких водохранилищ ― это огромные затраты, потеря значительной территории и сомнительные экологические последствия.

Кроме того, различные географические и климатические зоны России формируют множество проблем, связанных с использованием водных ресурсов. Процессы на реках, текущих на север, отличаются от поведения тех, что текут на юг; по-разному ведут себя водохранилища в степной и лесной зонах и т.д. В странах с менее разнообразной территорией управлять водными ресурсами проще: можно по всей стране применять типовые решения. Мы же вынуждены разрабатывать четыре-пять различных подходов для каждой конкретной географической и климатической зоны.

Осложнения добавляет и то, что значительная часть нашей территории находится на севере: одно дело, когда река доступна для судоходства круглый год, и совершенно другое ― когда бóльшую часть года она скована льдом. На замерзающих реках возможны дополнительные типы наводнений: помимо половодья и осадков, заторные, возникающие из-за ледохода.

Все это создает определенные трудности в управлении водными ресурсами и серьезные проблемы в водном хозяйстве. С другой стороны, обилие наших водных ресурсов дает значительные возможности для развития экономики. Несмотря на усилия мирового сообщества, потребление воды неуклонно растет, в то время как количество экономически доступной пресной воды уменьшается. В том числе это связано с исчезновением малых рек по всему миру и загрязнением водных объектов, которые используют, чтобы разбавлять жидкие отходы. Эта проблема достигла такого уровня, что очистка загрязненной воды нередко требует затрат, сопоставимых с опреснением морской.

― Сколько водных ресурсов человечество потеряло за последнее столетие?

― Около 20%, учитывая все виды водопользования и сбросы загрязненной воды. Это значительная утрата. К сожалению, у трети человечества ситуация с водоочисткой остается крайне неблагополучной. Поэтому потребление воды как экономического ресурса уже достигло предела, и этот негативный процесс продолжается.

― Вода станет когда-то объектом торговли?

― Вода — уже предмет торговли, но очень специфический. Трудности, связанные с транспортировкой воды на большие расстояния, не позволяют создать единый мировой рынок, аналогичный рынкам нефти, газа, твердых полезных ископаемых. Поэтому рынки воды имеют региональный характер и ограничены местными возможностями.

Например, в случае рек Тигр и Евфрат очевидно, что территория, куда можно перебрасывать воду этих рек, включает Израиль и окружающие арабские страны. Но за пределами этого региона возможности ограничены. То же касается и российских водных ресурсов: если смело оценивать существующие ресурсы, то можно рассуждать о переброске воды в Центральную Азию, например, с помощью сибирских каналов. Однако оценки необходимых затрат не просто пугают, а ужасают.

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

― Какие отрасли экономики наиболее активно используют воду?

― В современном мире основным потребителем воды выступает сельское хозяйство: на него приходится около 70% общего водопотребления, преимущественно это орошаемое земледелие. Однако в России на сельское хозяйство приходится всего 14–15%. Основные потребители воды в нашей стране ― это жилищно-коммунальное хозяйство, поскольку для жизнедеятельности людей требуется значительное количество воды, и промышленность, потребляющая две трети воды.

Очень много воды нужно металлургии, теплоэнергетике, атомной энергетике, химической промышленности, нефтепереработке и целлюлозно-бумажным производствам. Например, для генерации мощностью в 1 ГВт электроэнергии требуется около 1 км3 воды в год ― это 1 млрд м³ воды, или 1 млрд т. При этом около двух третей этой воды возвращается, но 30% ― это безвозвратные потери.

Актуален также вопрос о том, сколько воды необходимо для производства определенной продукции. На выращивание 1 т пшеницы, например, требуется больше 1 тыс. т воды. Река Нил орошает поля нескольких стран, включая Египет. По нынешним расчетам, для того чтобы накормить страны Северной Африки и Ближнего Востока, которые импортируют пшеницу, нужна вторая соразмерная река. Соответственно, выращивая пшеницу на экспорт, страны затрачивают воду. Импортируя водоемкую продукцию, такую как пшеница, страны фактически используют так называемую виртуальную воду ― ту воду, которая была затрачена на производство этой продукции. На мировых рынках гораздо эффективнее торговать виртуальной водой, а не физической. Страны, богатые водными ресурсами, должны сосредоточиться на производстве продукции, для которой требуется большое количество воды, и экспортировать именно эти продукты.

В том числе из-за достатка воды энергетика, металлургия, химическая и целлюлозно-бумажная промышленность, нефтепереработка ― это традиционные, развитые в России отрасли. У нас есть необходимые ресурсы: энергия, леса для целлюлозно-бумажной промышленности, сырье для черной и цветной металлургии. Спрос на продукцию этих отраслей, безусловно, сохранится. И хотя наблюдается снижение потребности в бумаге из-за развития электронных технологий и пластиковых упаковок, можно ожидать, что в будущем возникнет обратная тенденция. Целлюлоза как разлагаемый материал будет востребована, и начнется замена пластика на целлюлозосодержащие продукты.

Важно не упустить момент, когда нужно войти на рынок и стать одним из основных игроков. Для этого необходимо долгосрочное планирование своего хозяйства и прогнозирование структурных изменений в реальном секторе мировой экономики, которые происходят в связи с водным кризисом. Данные ООН показывают, что количество людей, испытывающих постоянный или сезонный водный стресс и лишенных нормального водоснабжения и канализации, продолжает расти.

― Если учитывать существующий кризис и его обострение, может ли сложиться ситуация, в которой проблема нехватки воды станет угрожающей для существования человечества?

― Скорее всего, нет. Существующий водный кризис был спрогнозирован еще в начале 1990-х гг.: он приведет к перестройке структуры мировой экономики. Прежде всего, это будут территориальные трансформации, также ожидаются отраслевые изменения. Эти значительные преобразования, возможно, не закончатся так, как предыдущие перестройки, когда определенные ресурсы уходили на второй план. Например, в случае с серебром: прогнозы предсказывали его исчезновение, но оказалось, что основной потребитель — фотография — уже не нуждается в серебре. С водой, однако, такого не произойдет.

Предстоящая перестройка мирового хозяйства может быть не последней. Тем не менее трудности будут преодолены, хотя это потребует затрат — не только денег и ресурсов, но и интеллектуальных усилий для разработки новых технологий, которые сократят потребление воды. Важно понимать: вода на Земле никуда не исчезает. Общее количество H2O остается практически неизменным: вода просто переходит из одной формы в другую. Например, при безвозвратном потреблении она испаряется, но в конечном счете возвращается из атмосферы на Землю в виде осадков.

При потеплении атмосфера может удерживать больше влаги в парообразном состоянии, чем при более низких температурах. Когда говорят, что потепление усиливает испарение, в атмосфере становится больше воды, а значит, казалось бы, станет больше осадков, но это не так просто. Нужно учитывать, что в атмосфере будет удерживаться больше воды, и, хотя количество осадков будет расти, это увеличение не станет таким значительным, как рост испарения. Это более или менее изученные процессы и явления, которые учитываются большими климатологическими моделями.

Поэтому вода не исчезает, а просто переходит в другие формы. Но вопрос в том, что нас интересуют именно экономически доступные запасы, а они продолжают сокращаться.

― Какие задачи сегодня стоят перед учеными, которые занимаются этими вопросами?

― Эти исследования проводятся в различных отраслях науки и охватывают самые разнообразные темы. Во-первых, мы пришли к выводу, что воду необходимо экономить и разумно расходовать, избавляясь от необязательного потребления, которое можно существенно сократить. Это не только научные и инженерные, но и социальные задачи.

Второе важное направление ― это управление водными ресурсами и водным хозяйством. Я уже упоминал, что задачи в этой сфере довольно сложные и их нужно научиться решать эффективно. Современная наука обладает гораздо большими возможностями, чем те, которые используются на практике. Мы умеем делать достаточно точные прогнозы стока и проводить другие полезные исследования, но по разным причинам они не внедряются. Одна из главных проблем заключается в том, что использование подобных научных результатов в практике требует приличной квалификации, а аппарат управления водными ресурсами, особенно на периферии страны, где в основном и происходят основные события, не укомплектован квалифицированными кадрами. В России готовят крайне мало гидрологов, и из-за этого мы многое теряем.

Основная причина многих бед ― низкий уровень общей экологической и гидрологической культуры. Например, наводнение в Орске в половодье 2024 г. произошло потому, что никто не осознавал серьезности ситуации и не принимал меры для предотвращения возможных опасных событий. Гидрометцентр за месяц предупредил о возможности высокой воды, но реакции не было и многие думали, что все обойдется. За состоянием защитной дамбы в Орске никто не следил: она была сделана некачественно, и ее состояние не контролировалось.

Поэтому, с одной стороны, необходимо формировать глобальную культуру общества, а оно заставит местных руководителей обращать внимание на существующие проблемы. А с другой стороны, нужна профессиональная культура, которая позволит людям, ответственным за управление водными ресурсами, применять современные методы. Никто не требует от работников муниципальной службы разработки прогностических моделей, но они обязаны уметь использовать готовые программные продукты

Пока же, к сожалению, мы сталкиваемся с наводнениями, которые приводят к жертвам: например, в Крымске в 2012 г. Это следствие пренебрежения элементарными правилами гидрологии: нельзя ничего строить в поймах горных рек, а жертвами в Крымске стали именно жители таких домов.

Необходимо следить за состоянием мостов, чистить реки от мусора, чтобы обеспечить свободный проход воды. Нередко при паводке промежутки между опорами моста забиваются мусором, мост становится плотиной, река разливается. И это происходит каждый год…

Надеюсь, в 2025 г. такого не произойдет, но гарантий дать никто не может. Важно не только предсказывать природные явления, но и уметь правильно на них реагировать.