В последние годы в России активно развивается направление цифрового анализа керна ― создание 3D-моделей образцов пород, изучая которые, возможно глубже понять процессы, происходящие в недрах, и разработать рекомендации по эксплуатации месторождений для нефтегазовой отрасли.

О преимуществах цифрового метода анализа пород перед традиционными лабораторными методами, об исследованиях для освоения глубоких месторождений с низкопроницаемыми породами и формировании цифровой библиотеки пород ― в интервью с Валерием Владимировичем Химулей.

Валерий Владимирович Химуля

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

Валерий Владимирович Химуля ― научный сотрудник лаборатории геомеханики, координатор направления микротомографии и цифрового анализа материалов Института проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, кандидат физико-математических наук. В 2019 г. окончил магистратуру физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Защитил кандидатскую диссертацию по теме "Реологические и фильтрационные свойства горных пород в условиях сложного трехосного нагружения". Участник Программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования.

― Как давно породы стали изучать с помощью цифровых технологий и какие знания возможно получить, применяя такой метод?

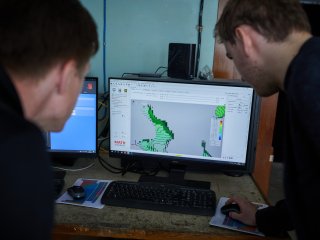

― В лаборатории геомеханики ИПМех РАН цифровым анализом керна занимается небольшая группа, которая сформировалась относительно недавно, в 2021 г. С тех пор направление активно развивается преимущественно молодыми учеными института.

Микроисследованиями керна, включая томографию и микроскопию, начали заниматься еще с конца ХХ в. Но именно цифровая технология оформилась по большей части в начале 2000-х гг., когда стали более доступными цифровые возможности для подобных исследований ― компьютеры с достаточным ресурсом процессоров и памяти, которые позволили работать с крупными трехмерными цифровыми моделями. Тогда начались широкие исследования в области цифрового анализа материалов в целом: технология не ограничивается горными породами и керном и позволяет изучать металлы, полимеры, композитные материалы, контролировать сборку микросхем.

Специализированное направление изучения цифрового керна сформировалось, как считается, на рубеже XX-XXI вв. в США с ориентацией на нужды нефтегазовой отрасли. Это были первые попытки преобразования томографических изображений в 3D-модели с их последующим математическим анализом и численным моделированием. Сегодня этот подход называется созданием цифровых двойников и применяется во всех областях науки, промышленности и экономики, в том числе в нефтегазовой отрасли. Современные вычислительные ресурсы позволяют создавать на основе компьютерной томографии высокоточные виртуальные модели, позволяющие исследовать фильтрационные, механические и деформационные процессы. Результаты такого моделирования все лучше согласуются с лабораторными экспериментами, открывая новые возможности для прогнозирования свойств материалов.

― Но эти свойства исследовали и раньше, до широкого внедрения цифровых технологий. Какие преимущества появились?

― Многие свойства горных пород традиционно исследовались с помощью механических и гидродинамических испытаний. Чтобы провести комплексный анализ пород месторождения, получить их конкретные характеристики и дать рекомендации по эксплуатации коллектора, нужно было потратить как минимум несколько месяцев, а для работы требовались огромная группа специалистов и много оборудования. Это были очень дорогие исследования.

С развитием цифровых технологий стало проще получать информацию о любых материалах, в результате снизилась стоимость лабораторных исследований и сократилось время проведения работ. Кроме того, создание цифровых двойников пород позволяет сэкономить ценный керновый материал: из скважины добывают ограниченное количество, а исследования традиционными методами приводят к разрушению или необратимым изменениям. Занимаясь неразрушающими исследованиями, мы можем создать библиотеку цифровых двойников и, анализируя их, получать ту же информацию, что и в физических экспериментах, механических и гидродинамических испытаниях. Эта технология сейчас активно развивается.

Естественно, цифровые технологии неспособны окончательно заместить физические методы: полностью доверять им нельзя, так как компьютерный анализ зачастую дает спорные результаты, которые требуется верифицировать. Поэтому цифровое направление всегда идет параллельно с традиционными исследованиями.

― Насколько активно собираются цифровые библиотеки материалов и много ли в них сейчас информации?

― Библиотека собирается из данных, которые мы получаем в процессе разных исследований при сканировании месторождений газа, нефти, смешанных месторождений, разных материалов и изделий и просто горных пород из интересующих нас мест. Она постоянно пополняется, и мы всегда можем при необходимости вернуться к материалу, который уже исследовали, даже если уже нет его физического образца. Например, мы изучаем какой-либо образец в рамках прикладных исследований, определяем его механические, фильтрационные и емкостные свойства и выдаем заключение и рекомендации. Во время экспериментов материал разрушается. Но месторождение все еще работает, и через какое-то время на нем могут возникнуть новые проблемы. Вместо того чтобы повторно искать керновый материал, а его может больше не оказаться, мы открываем его цифровую копию и проводим моделирование новых процессов.

Конечно, для хранения подобной библиотеки нужны значительные объемы компьютерной памяти. Одно изображение может занимать более 30 Гбайт, а если сохранять промежуточные результаты цифрового анализа и результаты обработки изображения, папка для одного образца может занимать несколько терабайт. Поэтому для хранения нужны крупные серверные возможности.

Такой работой занимаются многие коллективы в России и в мире, и при желании, объединившись в коллаборацию, можно обмениваться цифровыми двойниками. Это удобно.

― Можете привести пример практической реализации исследований?

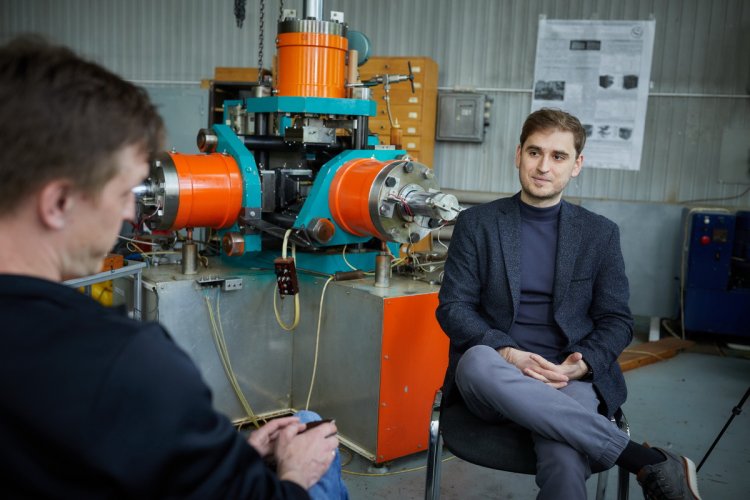

― Да, недавно мы опубликовали статью в Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, посвященную нашим прикладным результатам исследований для одного из месторождений на арктическом шельфе. Это газовое месторождение с очень слабым коллектором, который сильно подвержен пескопроявлению, то есть стенки скважины могут очень легко потерять устойчивость. Мы проводили комплексное исследование, сочетая цифровые и лабораторные испытания: моделировали напряженные условия на стенках скважин этого месторождения с помощью испытательной системы трехосного независимого нагружения (ИСТНН) и оценивали, как ведет себя порода на глубине. До и после испытаний мы осуществляли цифровой анализ: регистрировали процесс разрушения породы, причины деформации и изменения структурных свойств на нескольких масштабах. Этот процесс похож на фотографию: чем ближе мы подводим камеру, тем меньше видим объект в целом, но детальнее ― конкретную точку. Иногда нам нужно заглянуть в структуру породы, посмотреть, как выглядит пустотное пространство на микроуровне. В других случаях мы наблюдаем разрушения и трещины на макроуровне. Таким образом, мы объединяем масштабы и получаем полную информацию о процессах разрушения и деформации пород.

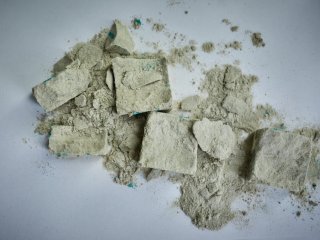

В ходе исследования мы также проводили испытания по пескопроявлению: изучали условия его появления в этих породах и искали способы борьбы с ним. С помощью цифровых методов мы смотрели, как разрушается порода, как песок отделяется от матрицы коллектора на масштабе зерен, и изучали сам песок. Зная, сколько гранул песка было вынесено из породы, их геометрические свойства, мы можем делать выводы о типе разрушения в коллекторе.

В результате мы дали конкретные рекомендации относительно того, какие давления на скважинах нужно поддерживать, чтобы не допустить потери ее устойчивости, какие условия нужно создать, чтобы не было активного пескопроявления, и какие фильтры необходимо установить в скважине.

― Одна из популярных сегодня тем ― разработка трудноизвлекаемых и глубоких месторождений, например Баженовской свиты. Цифровые методы анализа пород помогут в этой работе?

― На микромасштабе в нашей лаборатории мы в основном занимаемся традиционными коллекторами. Исследования разрушения низкопроницаемых пород мы способны проводить только на макроуровне в силу ограниченности нашего оборудования: исследуем трещины, возникающие в таких породах после геомеханического моделирования, и даем рекомендации по увеличению производительности скважин.

В целом цифровые методы анализа активно применяются для исследования низкопроницаемых пород, в том числе Баженовской свиты. Но необходимы исследования на совершенно другом масштабе: для традиционного коллектора масштаб съемки может составлять несколько микрометров, так мы хорошо увидим все зерна и поры и проведем точное моделирование. Исследуя коллекторы в низкопроницаемых породах, нужно опускаться до наномасштаба, но не все томографы способны проводить такую съемку, в основном ― самые дорогостоящие и большие аппараты. В России их немного.

Но для глубокого анализа применяется и другой метод: растровая электронная микроскопия, и часто эти методы объединяют. Сначала с помощью томографа создается модель большого масштаба без ярких деталей, а затем на электронном микроскопе проводятся съемки на наноуровне. Иногда также применяются неразрушающие сканирования с добавлением контрастных газов или жидкостей для подсветки пор и пустотного пространства, которые могут быть плохо различимы. Комбинируя эти методы, мы получаем цифровые модели на разных масштабах, которые затем сшиваются в одну сложную комплексную модель, ― сегодня это единственная возможность исследовать низкопроницаемые коллекторы.

― То есть приоритетная задача в области цифрового анализа пород ― это разработка новых технологий, которые позволят изучить их в наномасштабе?

― Да, это совершенно другой уровень сложности: нужны специалисты и программное обеспечение, которые позволят комбинировать модели на разных масштабах и проводить численное моделирование разного уровня. В России это направление активно развивается в нескольких научных коллективах и в научных лабораториях при нефтегазовых компаниях. В целом в компаниях, занимающихся добычей ресурсов, популярен тренд цифровизации, все пытаются внедрить новые методы анализа и объединить их с традиционными. Тем более что именно цифровые исследования, в том числе томография и микроскопия, позволяют приблизиться к пониманию того, как разрабатывать коллекторы с трудноизвлекаемыми запасами. Традиционные методы не всегда могут дать внятные результаты. А наномасштабы позволяют понять структуру коллекторов и разрабатывать идеи экономически выгодных методов их эксплуатации.

― Если традиционные методы не позволяют получить надежные результаты в области низкопроницаемых пород, то как верифицируется информация, полученная с помощью цифрового анализа?

― Естественно, верифицировать результаты исследований на наноуровне очень сложно. Это возможно только силами коллектива с необходимым оборудованием, например для точных фильтрационных испытаний или особых испытаний под давлением. Такие возможности есть далеко не у всех из-за высокой стоимости. Мощные центры в России работают, например, на базе МФТИ, Сколтеха, в «Газпромнефти» и «Роснефти». И существует довольно много серьезных научных коллективов, которые относятся как к академическим институтам, так и к вузам.

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

― Какие знания необходимы специалистам в вашей области? Вы получали дополнительное образование?

― Как и многие сотрудники нашей лаборатории, я оканчивал физический факультет МГУ, отделение геофизики. В то время, когда я получал образование, никто в России не преподавал азы цифрового анализа керна. Наверное, и сейчас очень мало мест, где появились такие направления для обучения. Это узкая тема ― специалистов и в России, и во всем мире не так много.

Конечно, было необходимо получать дополнительные знания, но заложенный физфаком фундамент позволил быстро освоить и геомеханические вопросы, с которых мы начинали, и задачи численного моделирования. Работа в этой области связана с постоянным развитием: это анализ современных научных материалов, зарубежного и отечественного опыта, поиск специализированных книг. В процессе исследований мы регулярно сталкиваемся с чем-то неизвестным, поэтому постоянно получаем новые знания.

― Специализированные образовательные программы станут востребованы в будущем?

― Чтобы их поставили на поток, нужно, чтобы сама технология развивалась и масштабировалась в стране. Пока коллективы, занимающиеся цифровым анализом, распределены достаточно точечно: нельзя сказать, что их совсем мало, но они есть не во всех регионах и в большинстве привязаны к компаниям, которые занимаются нефтегазодобычей.

Есть мнение, что пока нет смысла массово и целенаправленно готовить таких узких специалистов, ― просто недостаточно рабочих мест. А те, кто интересуется этим направлением, способны освоить технологию на месте за относительно недолгое время, особенно если работать в коллективе с профессионалами. При этом спрос на профильного специалиста в области томографии и цифрового анализа в РФ имеется.

Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ