Каковы приоритеты отечественного судостроения? Как экологическая повестка создает сложности в судоходстве и почему глобальное потепление ― не повод отказываться от ледоколов? Об этом ― в интервью с членом-корреспондентом РАН Александром Владимировичем Пустошным.

Александр Владимирович Пустошный

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

Александр Владимирович Пустошный ― главный научный сотрудник-консультант ФГУП «Крыловский государственный научный центр», член Объединенного научного совета по прикладным наукам и технологическому развитию промышленности Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук член-корреспондент РАН. В 1976 г. с отличием окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «Гидроаэродинамика». Специалист по вопросам теории корабля, работающий в области проблем ходкости и проектирования движителей, автор серии научных работ по проблеме повышения энергоэффективности судов и снижению эмиссии парниковых газов от судоходства.

― Судостроение в XXI в. ― как можно сегодня охарактеризовать эту науку?

― Суда ― это сложные технические сооружения, для создания которых объединяются различные научные направления. Я всю жизнь проработал в одном из крупнейших, старейших и наиболее комплексных в мире исследовательских центров судостроения ― Крыловском государственном научном центре. Его история началась с третьего в Европе Опытового бассейна, запущенного 8 марта 1894 г. в присутствии императора Александра III. Большую роль в создании бассейна и используемых в нем методик играли Д.И. Менделеев и будущий академик А.Н. Крылов.

Судостроительная наука начиналась с решения задач гидродинамики. В качестве главной выделялась задача соответствия гребного винта двигателю, то есть винт должен быть способен переработать всю мощность двигателя. На первых этапах также решались задачи теории корабля, прежде всего остойчивости и качки. В дальнейшем к задачам гидродинамики добавилось мощное отделение исследований прочности, а уже затем стали появляться отделения акустики, физических полей, проектных исследований. Сегодня все эти науки взаимодействуют при создании кораблей и судов.

― То есть как авиация во многом начиналась с работ Н.Е. Жуковского в области аэродинамики, так и судостроение изначально опиралось на знания в области гидродинамики…

― Верно. Я сам всю жизнь занимался гидродинамикой кораблей и судов и в течение 15 лет возглавлял гидродинамическое отделение, хотя моя основная научная специализация ― ходкость и гребные винты. Говоря о комплексности науки: работа над гребными винтами требует решения задач гидродинамики (КПД винтов), кавитации, прочности лопастей, гидроакустики и соответствия винтов и двигателей. Это объемная работа, и часто приходится решать одну или другую задачу уже в ходе натурных экспериментов на судне или в сдаточных испытаниях кораблей.

― Какие ключевые задачи сегодня стоят перед отечественным судостроением?

― Я бы выделил три основных драйвера судостроительной науки. Первая и, наверное, самая важная задача ставится президентом РФ В.В. Путиным и правительством страны ― это всемерное развитие транспортных перевозок по Северному морскому пути и освоение северных морских месторождений природных ресурсов. Сейчас важность этой задачи обусловлена еще и политическими причинами, в частности разворотом торговли на Восток.

Вторая задача связана с международными экологическими договорами, направленными на сокращение выбросов парниковых газов. Это Парижское соглашение по климату 2014 г. и поддерживающие его международные договоры, обязательства и инструктивные документы агентств ООН. Для морской техники ― это Международная морская организация (IMO) и ее Комитет по защите морской среды. Международная морская организация вводит очень жесткие ограничения по выбросам углекислого газа, которые уже сейчас серьезно влияют на судостроение.

Третья задача, обусловленная политической ситуацией, а именно санкциями, ― это импортозамещение.

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

― Что касается Арктики: наши суда эффективно ходят в северных широтах со времен СССР. Какие задачи требуется решить сегодня?

― Сейчас мы переходим на новый этап освоения Арктики. Если раньше это были достаточно рискованные, в основном летние перевозки, то сегодня речь идет о планомерном развитии круглогодичной транспортировки. Это требует серьезных усилий.

Некоторые журналисты не упускают случая упомянуть, что благодаря глобальному потеплению суда скоро смогут проходить по Северному морскому пути по чистой воде. Оставим за скобками мнение, неоднократно высказываемое на конференциях учеными Арктического и антарктического научно-исследовательского института, согласно которому глобальное потепление связано с достаточно короткими, в несколько десятилетий, солнечными циклами. Сейчас на фоне всеобщей обеспокоенности последствиями глобального потепления уже попадаются заметки о начале нового ледникового периода в связи с циклическим снижением активности Солнца.

Но даже самые яростные сторонники теории глобального потепления не обещают, что период чистой воды на Северном морском пути будет продолжаться более 150 суток в год. Причем временные границы этого периода на текущий год можно установить только на основе долгосрочных метеопрогнозов. Таким образом, потребность в ледовой морской технике не только не снизится, но будет только возрастать, иначе бизнесу, ориентированному на Севморпуть, придется изменять логистические маршруты дважды в год — в период замерзшего и незамерзшего моря.

Существует достаточно серьезное различие между судами ледового и неледового классов. Например, на судах класса регистра Arc5 и выше, предназначенных для плавания во льдах северных морей, не следует использовать носовой бульб: это добавляет 15–20% сопротивления воды, а значит, увеличивает затраты топлива и выбросы парниковых газов. Поэтому в ряде случаев на выходе из Северного морского пути выгоднее осуществлять перегрузку на суда без ледовых классов, чем идти длительные маршруты по океанам безо льда.

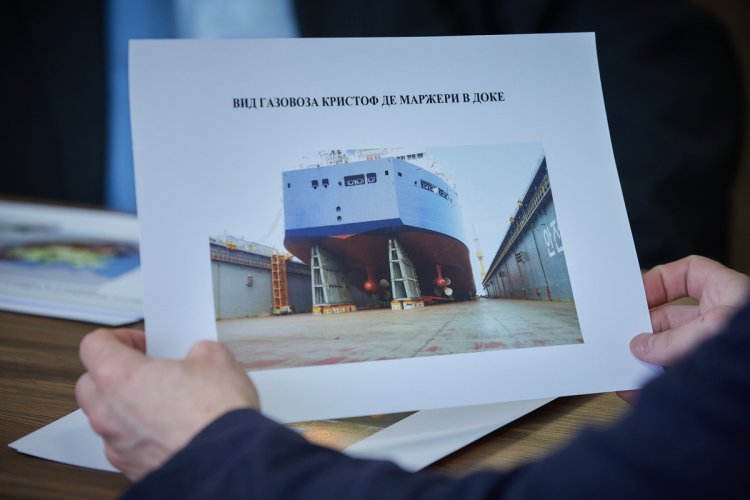

Я участвовал в сдаточных испытаниях первого из серии крупных газовозов «Кристоф де Маржери» ― это судно 300 м длиной. Оно строилось в Корее, на нем были установлены движители (колонки) фирмы АВВ, а винты для этих колонок проектировал Крыловский центр, и изготавливали их в Северодвинске. Это не был единичный случай, около 15 лет конвейер «проектирование винтов в КГНЦ ― изготовление на “Звездочке” при участии Балтийского завода» работал сначала только для пассажирских судов, строившихся на верфях всего мира, а потом и для ледовых судов. Объем многолетнего экспорта в таком сложном высокотехнологичном сегменте был достаточно велик, и эта работа была удостоена премии Правительства РФ.

Поворотные колонки движителей «Кристоф де Маржери» крутятся вокруг своей оси. Это позволяет решать проблему управляемости такого гиганта во льдах, а также при подобной компоновке суда способны идти и колоть лед кормой вперед, что в ряде случаев оказывается очень эффективным. Основная научная задача, которая решается гидродинамиками при проектировании подобных винтов, ― борьба с кавитацией на лопастях, приводящая к повышенным вибрациям. В ряде случаев кавитация вызывает «кавитационную эрозию», то есть «выедание» металла кавернами, что считается недопустимым.

Благодаря применению таких комплексных движителей при строительстве пассажирских судов ― колонок с нашими винтами ― вибрации в корме судна снизились настолько, что появилась возможность изменить их архитектуру. Теперь в корме возможно располагать дополнительные каюты или рестораны. Таким образом, исследование мало кому понятного физического явления ― кавитации ― и борьба с ним привели к большим прибылям судовладельцев.

Применение таких электрических колонок на ледовых судах обеспечило значительные технологические прорывы. Стало возможным строить более крупные суда, улучшить их управляемость и ледоколкость.

― То есть задачи судостроения в области освоения Арктики связаны с решениями в области создания новых гребных винтов?

― Скорее с их развитием. Поставленная задача связана с круглогодичным проходом судов по Северному морскому пути, независимо от наличия льда. «Кристоф де Маржери», например, способен колоть лед около 2,5 м. Это практически ледокол.

Дело в том, что обслуживать Севморпуть ледоколами достаточно дорого, поэтому все стремятся к тому, чтобы суда могли проходить самостоятельно. А такие гиганты, как «Кристоф де Маржери», требуют больших мощностей. Суда подобных размеров в Арктике никогда не эксплуатировались, и возможность поворота колонки, следовательно, поворота упора винта позволяет более эффективно управлять в условиях ледяных полей. Одна из актуальных задач ― производство электрических колонок большей мощности.

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

― Второй крупной задачей в области судостроения вы назвали экологические обязательства. Если сравнивать морские, железнодорожные и авиационные перевозки, какая из отраслей создает максимальное количество выбросов?

― По официальным данным, авиация и судоходство выбрасывают в атмосферу по 3% парниковых газов от всех произведенных человеком. Это очень небольшая доля.

Начиная примерно с 2010–2012 гг. по всему миру в судостроении начались крупные исследовательские работы, направленные на повышение энергоэффективности, то есть снижение расхода топлива на транспортировку единицы груза. Международная морская организация (IMO) ввела специальный индекс энергоэффективности EEDI ― соотношение массы эмиссии газа при сжигании топлива и грузовместимости, ― который определяется в ходе натурных испытаний судов и должен быть ниже определенного нормированного IMO уровня для данного типа судов. В России первые публикации на эту тему появились в 2014–2015 гг. По-видимому, сказалось то, что транспортные суда в то время покупали за границей.

Сейчас вопрос встал еще более остро: IMO ввела второй параметр регулирования ― фактически каждое судно должно писать самодонос и указывать, сколько грузов перевезло и сколько топлива потратило. И каждый год нормы ужесточаются. То есть судовладелец должен каждые три-пять лет модернизировать суда, чтобы добиться требуемой энергоэффективности и требуемых выбросов парниковых газов. Пока это может быть достигнуто небольшими усовершенствованиями, осуществляемых силами или гидродинамиков (установкой так называемых энергосберегающих устройств), или механиков (утилизацией энергии выхлопных газов).

Сейчас IMO ставит задачу полностью исключить углеродный след от судов к 2050 г. Добиться этого существующими методами невозможно ― требуется переход судов на новую альтернативную энергетику, причем не на газ, который способен снизить выбросы углекислого газа примерно на 15%, а, например, на водород.

Пока альтернативная энергетика недостаточно развита и очень дорога, тем более что «зеленые» требуют не просто водород, который сейчас массово производится в России из природного газа, а «зеленый» водород, произведенный электролизом воды за счет энергии Солнца или ветра. А это подразумевает строительство солнечных станций на юге и мощных электролизеров.

― Насколько суда на водороде будут эффективны?

― Это настолько недоработанная технология, что говорить об этом рано. Существуют первые автобусы на водороде, но они обходятся гораздо дороже электробусов. Поэтому меня и удивляет то, что на столь недостаточно развитые технологии делается стопроцентная ставка.

В регулирующем экологический прогресс указе президента предписывается при учете снижения эмиссии тепличных газов брать во внимание для страны в целом поглощающую способность экологических систем. Моя позиция заключается в том, что российская наука, в частности в области судостроения, должна активно защищать интересы России от необоснованных ограничений. К сожалению, условия конкурсного финансирования научных разработок не позволяют оперативно организовывать противодействие таким ограничениям. Только за последнее время наряду с регулированием выбросов углекислого газа IMO запретила использование в Арктике тяжелого дизельного топлива, несмотря на то что делегация РФ призывала к более разумному подходу. Сейчас принято новое руководство по снижению подводного шума, в котором, в частности, ставится вопрос о неблагоприятном влиянии активности ледоколов при выполнении ими ледовых операций со ссылкой на жалобы инуитов ― коренных жителей севера Канады, которым шум от разбивающих льды ледоколов мешает охотиться. Ясно, что ограничение уровня шума ледоколов, в связи с которым в настоящее время нет даже нормальных систематических данных, а есть только наблюдения инуитов, будет направлено прежде всего против ведущего обладателя ледоколов ― Российской Федерации.

Чтобы защищать интересы нашего флота, необходимы исследования. Я говорю это не голословно. Несколько раз я работал в составе делегации РФ в Международной морской организации и практически на любительских условиях подготовил и обосновал необходимость исключения арктических судов из регулирования эмиссии углекислого газа. Комитет по защите морской среды реагирует на надежные результаты исследований: проводя их, можно предотвратить существенные сложности для развития флота в будущем.

― В какой мере суда российского флота ― продукт отечественной промышленности?

― Сейчас идет очень серьезная кампания по импортозамещению: например, на Дальнем Востоке начала функционировать верфь, на которой будут строиться суда типа «Кристофа де Маржери».

Я не хотел бы комментировать вопросы импортозамещения в целом, так как не обладаю достаточной информацией. Однако могу рассказать о двух близких моему направлению примерах.

Я уже приводил пример создания в России мощных электрических колонок для ледовых судов. Работа по их проектированию проходила в тесном сотрудничестве с Крыловским центром. Нужно учитывать, что это не только гидродинамика и винты: самое главное здесь, наверное, — создание электрических схем с возможностью регулирования оборотов винта.

Второе важнейшее направление импортозамещения в области движителей ― это производство винтов регулируемого шага (ВРШ). Это винты, у которых лопасти могут поворачиваться вокруг своей оси, обеспечивая оптимальный режим работы. Во-первых, ВРШ позволяют подогнать винт под двигатель при любой нагрузке судна. Это выгодно. Во-вторых, они влияют на безопасность мореплавания, поскольку существенно облегчают реверс: суда с такими винтами способны развивать задний ход буквально через минуту после подачи команды.

Для проектирования ВРШ понадобилось усовершенствовать методы расчета нагрузок на лопастях винтов, особенно при реверсе судна. Сейчас технологии производства ВРШ начали активно возвращаться после существенного спада в начале 2000-х гг., ряд исследований для их проектирования уже выполнены. Но уровень СССР еще не достигнут: например, на лихтеровозе «Севморпуть» винты регулируемого шага успешно проработали около 40 лет.

― Насколько эффективно судостроение в России поддерживается смежными направлениями наук?

― Опыт многолетнего сотрудничества с зарубежными фирмами показывает, что ведущие компании в обязательном порядке выделяют средства на исследования, направленные на решение конкретных задач по совершенствованию продукции. К сожалению, в России такой культуры нет.

Кроме того, западные фирмы зачастую работают практически на весь мир ― это крупносерийные производства. Мы же выпускаем несколько судов в год. Заводы достаточно неохотно берутся за создание изделий в ограниченном количестве, и это создает свои трудности.

Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ