Академик Константин Анохин. Фото: Максим Черствов

Завершила свою работу пятая юбилейная конференция Volga Neuroscience Meeting. Организаторами выступили Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, фонд «Международный центр ― фонд перспективных исследований в Нижнем Новгороде», Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, ФГБНУ «Научный центр психического здоровья». Эта конференция, безусловно, занимает особое место в календаре российских научных мероприятий по нескольким причинам. По сути, это единственная площадка, которая объединяет исследователей, работающих в области нейронаук.

Площадка очень широкая, мультидисциплинарная, где представлены разные области: нейрофизиология, молекулярная и клеточная нейронаука, когнитивная наука, трансляционные и клинические исследования, нейроинтерфейсы и нейротехнологии. В России, в отличие от многих других стран, на данный момент нет общества нейронаук. Как раз этому была посвящена специальная дискуссия. Поэтому волжская конференция играет важную роль, объединяя исследователей и способствуя интеграции этих разных областей.

Еще из отличий ― гибкость и динамичность, использование различных современных форм представления результатов и обсуждений, большой процент молодых участников и прекрасная неформальная атмосфера. Как известно, впервые эта конференция проводилась десять лет назад и последующие несколько лет проходила на пароходе, идущем по Волге, а после пандемии переместилась в загородный отель в Нижегородской области. В этом году число участников стало рекордным ― более 260 ученых из России, Италии, Китая, Бельгии, Великобритании, США.

Доклады и результаты исследований

При подобном междисциплинарном подходе есть опасность, что каждая секция будет существовать независимо, отдельно от остальных и превратится во внутреннее обсуждение научных результатов в данной области. И здесь очень важен уровень пленарных лекторов, которые должны подавать пример междисциплинарного подхода в своих исследованиях. Так и было.

Конференция открылась пленарным докладом профессора Пу Мумина ― легенды китайской и мировой нейронауки, чье имя постоянно на слуху. Широкая публика знает о нем прежде всего в связи с сенсационным клонированием двух макак в 2017 г. Китайский ученый объявил тогда, что делает это для развития медицины и не собирается пытаться клонировать человека. Однако главный научный интерес Пу Мумина — все-таки собственно нейронаука. Список его достижений и наград впечатляет, в настоящее время Пу ― директор Института нейронаук Китайской академии наук в Шанхае и заслуженный профессор Калифорнийского университета в Беркли (США). Выходец из Тайваня, куда его семья переехала, когда ему был один год, после окончания университета переехал в Америку. Ученую степень получил в Университете Джонса Хопкинса в 1974 г., тогда же вышла его первая статья в Nature. Вскоре после этого он создал в Калифорнии собственную лабораторию, которую перенес в Йельский университет. Затем ― Колумбийский университет, Калифорнийский университет в Сан-Диего и, наконец, Беркли. Примечательно, что Пу Мумин активно сотрудничал с Китайской академией наук и в конце 1990-х гг. основал Институт нейронаук в Шанхае.

«Пу Мумин занимается созданием Шанхайского института нейробиологии, который дает представление о будущем его страны как сверхдержавы в области биологических наук», ― из публикации Neuroscience in China: Growth factor (Nature News). Много лет ученый курсировал между США и Китаем, но в 2018 г. отказался от американского гражданства и теперь постоянно работает в Шанхае.

Его доклад, который он представлял на конференции, назывался «Мезоскопическое транскриптомное и коннектомное картирование мозга» (Mesoscopic transcriptomic and connectomic mapping of the brain). Мезоскопическая визуализация — это подход, позволяющий исследовать мозг с детализацией между микроскопическим уровнем (отдельными клетками) и макроскопическим (целыми областями). По мнению многих экспертов, эти исследования окажут значительное влияние на нейронауку во всем мире.

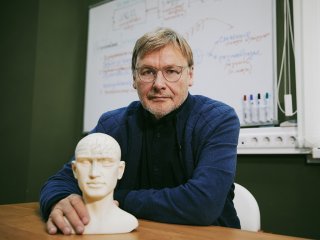

― Это большая программа исследований, ведущихся во всем мире. Но Китай сейчас практически выходит в лидеры в этой области, создав специальные технологии, позволяющие делать то, о чем он рассказывал в своей лекции, ― объясняет академик Константин Владимирович Анохин, директор Института перспективных исследований мозга МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель программного комитета конференции Volga Neuroscience Meeting — 2025. ― Микрооптическая флуоресцентная томография позволяет создать по срезам мозга его трехмерную реконструкцию, связи нейронов, и проследить их до ультрамикроскопического уровня. Китайские ученые сначала сделали это на мышах, и теперь в Китае в рамках национальной программы повторяют на приматах, так как эта модель ближе к человеку. Причем они уже сейчас извлекают из этих данных много информации, которая в недалеком будущем может быть использована в медицине.

К этому они добавляют (Пу Мумин показывал на слайдах) пространственный транскриптомный анализ, дающий возможность посмотреть экспрессию от 5 до 8 тыс. генов в каждой клетке, которая представлена на срезе мозга мыши, макаки или человека. Это позволяет по-новому взглянуть на мозг: почти каждая клетка оказывается индивидуальной. Не по ее типу, морфологии (это известно с XIX в.), а по ее индивидуальному «транскриптомному портрету», который у каждой клетки свой. Можно увидеть, что во многих местах эти клетки очень похожи, проецируются в одни и те же области и живут «коллективами», а в других ― значительно отличаются друг от друга. Все это влечет за собой серьезный сдвиг в том, как будет работать и чем будет пользоваться нейронаука в последующее десятилетие.

― Возникает вопрос, насколько будут открытыми эти данные.

― Не имеет смысла делать их закрытыми, ― считает К.В. Анохин. ― Это будет работать по аналогии с проектом «Геном человека» или с открытыми базами данных в Алленовском институте мозга в США.

― Но этот прорыв определяется только технологиями, которые у них есть? Или все-таки идеологией тоже?

― Процессом здесь движут новые методы. Именно они позволяют понять, как устроен мозг на уровне связей отдельных нервных клеток. Именно отдельные клетки выступают ключевыми «жителями» мозга, а не его макроструктуры, не его проводящие пути. Из одной области разные клетки направляются в самые разные места. Получается, они живут в одном месте, а работают в разных. А это ведет к установлению новых принципов, новой идеологии, которая достигается за счет технологии.

― Китайский ученый демонстрировал впечатляющие слайды с изображением этих связей, сетей, причем на разных уровнях. Добавляет ли это что-то в копилку теории о гиперсети мозга, над которой вы работаете в последние годы?

― Мы с Пу Мумином не раз обсуждали пути перехода от сегодняшних структурных исследований коннектомов на следующий уровень, когда на карту структурных отношений и проекций нервных клеток будут наложены их функциональные объединения. Их тоже можно картировать на этих же самых срезах. С помощью специальных молекулярных зондов на срезах мозга можно выявлять не только анатомию связей, но и то, какие клетки были активны в момент определенной деятельности. Технически это можно сделать уже сейчас, но пока Пу Мумин и его команда находятся на другой стадии проекта и, думаю, подойдут к функциональным исследованиям через какое-то время. Я подожду…

Китайский ученый задал высокую планку пленарному марафону конференции, но и последующие лекции были очень интересными и часто неожиданными.

Леонид Леонидович Мороз, заслуженный профессор нейробиологии, генетики, биологии и химии лаборатории морских исследований Флоридского университета (США) ― признанный ученый в области нейробиологии животных, методов молекулярно-генетического анализа и эволюции живых организмов. Название его пленарного доклада ― «Альтернативные нейронные системы: что такое нейрон с функциональной и эволюционной точек зрения» (Alternative neural systems: what is neuron from functional and evolutionary standpoints). В нем он обобщил данные серии научных экспедиций и научных публикаций в журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology в течение последних лет.

Геномные и филогенетические данные впервые показали, что нейроны могли эволюционировать более одного раза (Мороз и др., 2014; Мороз и Кон, 2016) или даже три раза (Мороз и др., 2021) в результате конвергентной эволюции. Существует ли только один «дизайн» нейронной архитектуры с универсальной геномной схемой для всех видов? Краткий ответ: нет. Четыре ранние дивергентные линии от лишенного нервов общего предка всех животных независимо развили отдельные интегративные системы нейроидного типа.

― Разнообразие жизни, ― говорит ученый, ― это миллионы уникальных экспериментов, выполненных природой за 3,5 млрд лет биологической эволюции. Это своеобразный подарок природы человеку, включающий прототипы новых лекарств и возможности создания новых форм в биоинженерии и регенеративной медицине.

Руководитель лаборатории Института фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета Рустем Нариманович Хазипов представил впечатляющие и неожиданные данные о ранней активности в развивающемся мозге. Именно так назывался его доклад ― «Ранняя активность развивающегося мозга» (Early activity in the developing brain). Ему и его команде удалось получить принципиально новые данные о мозге на самых ранних этапах развития. Удивительно, но развивающийся мозг плода формирует сам себя за счет внутренней активности еще до того, как начинает получать рецептивные связи с внешним миром. Он уже готовит себя к встрече с этим внешним миром, развивая ориентации, рецептивные поля. Показано, как фундаментальные исследования могут быть ценны для понимания развития мозга у человека. Крысята (исследования были сделаны на этой модели) после рождения в течение первых недели-полутора совпадают по срокам с эмбриональным развитием плода у человека, но, в отличие от человека (в первую очередь нужно учитывать то, что там эти методы недоступны), они после рождения не сразу открывают глаза и у них процессы развития продолжаются, что делает доступными такие исследования. Фундаментально процессы такого же рода самоорганизации, зависящие от эндогенной активности, образуют формы, связи и структуры мозга ребенка.

Современные методы и технологии

Виктор Васильевич Ерохин, профессор Института материалов для электроники и магнетизма (Парма, Италия), пионер исследований органических структур и методов выращивания живых систем на функциональных подложках из проводящих полимеров, представил результаты работы по созданию гибридных структур. Он показал, что они пластичны и обладают свойствами соединительных структур, похожих на синапсы и нейроны в мозге человека. Они могут вступать в контакты и органично вовлекаются в жизнь биологической ткани.

Традиционно на Volga Neuroscience Meeting представлены исследования в области продления жизни. Это связано с тем, что на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского функционирует лаборатория системной медицины здорового старения, созданная в рамках программы мегагрантов совместно с Клаудио Франчески ― почетным профессором Болонского университета и Научно-исследовательского клинического института неврологических наук (IRCCS, Болонья, Италия).

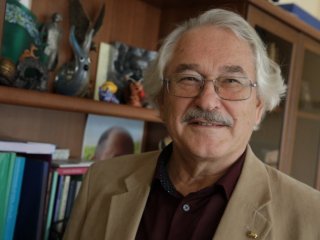

Мегагрант закончился, а лаборатория продолжает действовать. И сотрудничество с профессором Франчески продолжается. Он приехал на конференцию и представил доклад «Часы для возраста мозга» (Clocks for the aging brain). Клаудио Франчески ― иммунолог. Он выдвинул теорию «воспалительного старения» ― inflammaging (от англ. inflammation «воспаление» и aging «старение»), суть которой состоит в том, что главным фактором, ускоряющим старение организма, выступает системное хроническое воспаление. Однако на лекции он представил проблему шире, проанализировав взаимосвязь между скоростью старения отдельных органов и системным старением и предложив принцип для вычисления биологического возраста.

Что очень важно, исследователи старения, в частности Клаудио Франчески, в последние годы стали уделять больше внимания старению мозга и вкладу когнитивной и мыслительной активности в общий процесс старения организма.

В ННГУ, кстати, создали «Калькулятор когнитивного возраста» (для ПК и как мобильное приложение) и когнитивный тренажер. В нем используются признанные когнитивные тесты, оценивающие скорость принятия решения, краткосрочную память, моторные реакции, логическое мышление, цветовосприятие и гибкость мышления (решения в условиях когнитивного конфликта). Биологический когнитивный возраст определяется моделью искусственного интеллекта на основе глубокой нейронной сети. Пройти его может каждый по ссылке на сайте университета.

Сам Клаудио Франчески на вопрос о том, какие геропротекторы он сам принимает регулярно, ответил:

― Я университетский профессор, мой мозг занят каждую минуту, я либо провожу исследования, либо пишу статьи, либо общаюсь со студентами, либо читаю лекции, как сейчас на этой конференции. Такая деятельность способна заменить многие геропротекторы.

На конференции впервые была вручена премия Фонда им. ак. Н.П. Бехтеревой за работы по направлениям, которые она активно разрабатывала при жизни. Первым лауреатом премии стал Алексей Сергеевич Седов, кандидат биологических наук, руководитель лаборатории клеточной нейрофизиологии человека Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН. На конференции он представлял доклад «Нейрональные корреляты эффективности глубокой стимуляции мозга у пациентов с двигательными расстройствами». (Neuronal correlates of deep brain stimulation effectiveness in patients with movement disorders).

Известно, что Наталья Петровна Бехтерева была пионером в области применения вживленных электродов в мозг человека для изучения его деятельности и лечения заболеваний. Поэтому исследование, представленное на конференции А.С. Седовым и его командой, находится ровно на линии ее интересов: электрическая стимуляция глубинных структур мозга, болезнь Паркинсона, регистрация и анализ нейронной активности в мозге человека. Кроме того, это яркий пример трансляционной медицины «лаборатория — клиника — лаборатория». Команда А.С. Седова работает в тесном сотрудничестве с НИИ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко.

Авторы обобщили свой достаточно обширный материал по исследованию активности нейронов (как одиночных, так и популяций) различных базальных ганглиев у пациентов с болезнью Паркинсона. И что более значимо, они сделали это в сочетании с результатами глубинной стимуляции мозга с помощью вживленных электродов (DBS) и провели анализ активности отдельных нейронов в дофаминергической области вентральной покрышки (VTA), проанализировав паттерны их активности у бодрствующих людей. На основе своего анализа они пришли к выводу, что нейронная активность в базальных ганглиях в ответ на DBS во время имплантации электродов может быть использована в качестве предиктора эффективности стимуляции, то есть оценки эффективности будущего лечения.

Вторая премия была вручена за лучший постер. Лауреатом стала Дарья Георгиевна Костанян (Научно-технологический университет «Сириус») за работу «Динамика амплитуды и фазы дискриминационной реакции на буквы иностранного языка у детей от трех до девяти лет» (Dynamics of amplitude and phase of discrimination response to foreign language letters in children from 3 to 9 years old).

Автор: Елена Кокурина для портала «Научная Россия»

Все фотографии в материале: Максим Черствов