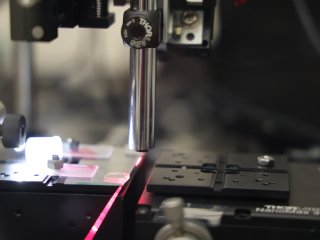

Ученые МФТИ и Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова (ИРЭ) РАН под руководством директора Института, академика РАН Сергея Никитова создали новый детектор, работающий на принципах спинтроники — то есть он использует магнитный момент движущихся электронов. Благодаря этому данный датчик может принимать частоты гораздо выше, чем те, которые используются в современной микроэлектронике. Кроме того, в рамках проекта удалось создать и генератор микроволнового излучения, используя те же эффекты.

Детекторы и генераторы микроволнового излучения — важная составляющая современных электронных устройств. Сейчас большинство устройств работает на сверхвысокочастотных (СВЧ) колебаниях, то есть микроволнах. Они охватывают диапазон в единицы и десятки гигагерц (ГГц). По такому принципу работает бытовая техника — в частности, современные мобильные телефоны и телевизоры. Но для более сложных устройств необходимо детектировать и генерировать более высокие частоты — об этом «Научной России» рассказал руководитель проекта Сергей Никитов.

«СВЧ (или микроволновые) частоты являются основой для передачи мобильной связи, если речь идет о телефонах третьего и четвертого поколения, которыми мы сейчас пользуемся. В устройствах этих телефонов есть преобразователи частот, генераторы и детекторы частот примерно на 2,4 ГГц. Появление устройств пятого и шестого поколения подразумевает увеличение рабочих частот, увеличение быстродействия, объема информации — соответственно, нужны генераторы и детекторы, которые будут работать на более высоких частотах», — отметил Сергей Никитов.

Более высокие частоты — это такие, которые входят уже в терагерцовую область. Для сравнения: СВЧ-колебания измеряются в ГГц, то есть охватывают диапазон до 109 Гц, колебания в терагерцовой области — это диапазон уже до 1012, соответственно, измеряются они в терагерцах (ТГц). В чем их принципиальное отличие? Во-первых, если устройство работает на волнах терагерцовой области, то гораздо меньше зависит от природных факторов: волны с такими частотами, распространяясь в атмосфере, могут проходить сквозь толщи облаков и туч без какого-либо изменения, в отличие от микроволн. Во-вторых, терагерцовые волны позволяют видеть то, что скрыто: например, все современные системы досмотра работают именно на терагерцах.

Но есть важный нюанс: для того, чтобы устройства на терагерцовых волнах работали, нужны сверхпроводники. Зачастую это требует сложного технического оснащения.

«Сверхпроводники — это устройства, которые позволяют току распространяться практически без потерь. Чтобы сверхпроводниковые устройства работали, нужны низкие температуры — температуры жидкого геля, жидкого азота — а для этого нужны соответствующие устройства. То есть криогенные устройства больших объемов, куда помещаются сверхпроводники. Для повседневного применения нужны другие вещества, которые смогли бы детектировать и генерировать излучения при комнатной температуре», — рассказал Сергей Никитов.

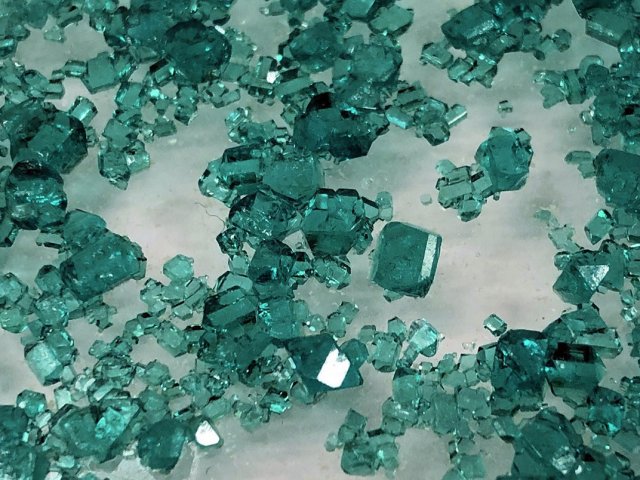

Поэтому ключевым моментом стало использование в новом детекторе, помимо антиферромагнитной пленки, слоя жесткого металла — в данном случае платины. Именно платина обеспечивает соприкосновение с антиферромагнетиком — веществом с существенным магнитным моментом (то есть способностью генерировать магнитное поле).

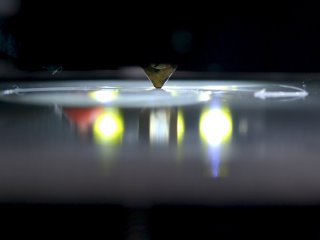

«Создаются не только пленки, в которых возбуждаются колебания, но и гетероструктуры, состоящие из жесткого металла. В данном случае используется платина и палладий. Когда электрон вращается вокруг ядра, он движется по орбите и у него есть магнитный момент — это называется спинорбитальное взаимодействие. При пропускании электрического тока через проводник из жесткого металла именно это взаимодействие позволяет генерировать магнитный момент, который может проникать в соприкасаемое вещество — те самые антиферромагнетики», — объяснил Сергей Никитов.

За счет обратного эффекта генерируется уже переменный ток в самой платине — но из-за магнитного момента антиферромагнетика уже на более высоких частотах. Этот ток может быть принят антенной. Таким образом, обеспечивается работа устройства на более высоких частотах и при комнатной температуре.

Материал подготовлен при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ

Фото: upklyak / фотобанк Freepik