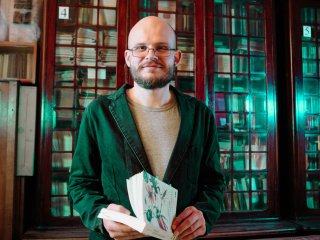

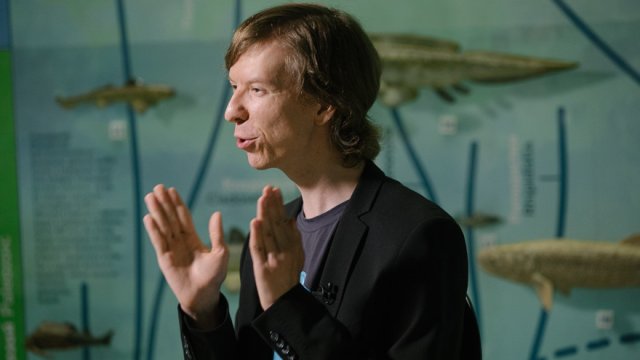

Энтомолог Александр Валерьевич Храмов рассказал в интервью порталу «Научная Россия» о древнейших опылителях и растениях, на которых они питались, о переселении насекомых из-за климатических изменений и о самой большой палеоэнтомологической коллекции, хранящейся в Палеонтологическом институте РАН.

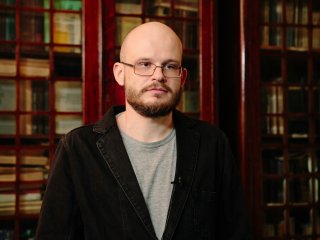

Справка. Александр Валерьевич Храмов ― кандидат биологических наук, энтомолог, палеонтолог, старший научный сотрудник лаборатории артропод Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН. Автор более 30 научных статей, а также научно-популярных книг и публикаций в СМИ. Лауреат премии Правительства Москвы молодым ученым за 2023 г. Помимо палеонтологии, в сферу интересов А.В. Храмова входят постколониальные исследования, теория национализма, история взаимоотношений науки и религии, философия науки, теология.

― В этом году вы получили премию Правительства Москвы за цикл работ по изучению древних насекомых-опылителей. В чем уникальность вашего исследования?

― Еще со времен Чарлза Дарвина и вплоть до недавних пор считалось, что насекомые-опылители появились на Земле одновременно с цветковыми растениями в начале мелового периода, где-то 130 млн лет назад. Но за последние 20–30 лет картина изменилась благодаря новым находкам ископаемых насекомых. Ученые узнали, что опыление возникло гораздо раньше, чем считалось, уже в юрском периоде, примерно 160 млн лет назад. Мои работы, в свою очередь, отодвинули эту границу еще дальше, показав, что древнейшие насекомые-опылители жили на планете еще до мезозоя, в пермском периоде палеозойской эры, около 280 млн лет назад.

Нам с коллегами удалось обнаружить самых древних насекомых-опылителей на планете.

― Где были сделаны эти находки?

― В районе деревни Чекарды, что на Урале, в Пермском крае. Это местонахождение с десятками тысяч ископаемых остатков раннепермских насекомых и растений. Среди них оказались экземпляры, относящиеся к вымершему семейству ручейникоподобных насекомых Protomeropidae. Это очень-очень дальние родственники современных бабочек. Так вот, у них мы обнаружили длинный хоботок, в два раза превышающий размер головы и состоящий из двух сложенных максиллярных щупиков. Подобное «устройство» сегодня есть у некоторых современных пилильщиков, паразитических ос, пчел и жуков: оно необходимо всем им для того, чтобы пить нектар цветковых растений. Но в пермском периоде, как мы знаем, никаких цветков еще не было. Тогда остается предположить, что эти насекомые использовали свой хоботок для того, чтобы высасывать сладковатую жидкость из репродуктивных органов каких-то голосеменных растений.

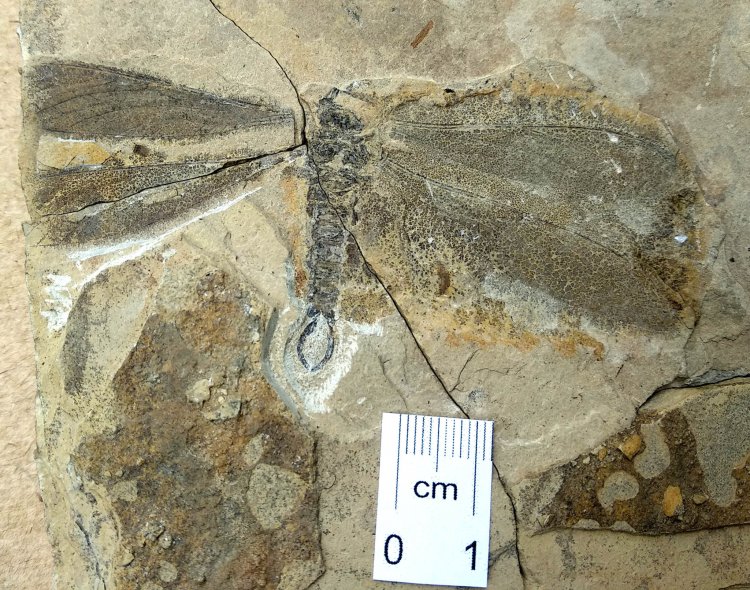

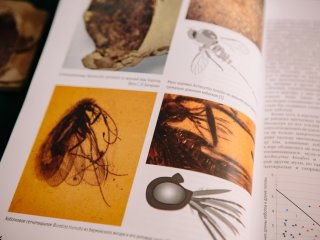

Самец мегасекоптеры из нижней перми Чекарды. С помощью длинного колюще-сосущего хоботка эти насекомые прокалывали семена кордаитов и других древних голосеменных растений.

Фото: А.В. Храмов / ПИН РАН

― Вам удалось установить, какими именно растениями они питались?

― Да. Кандидат на эту роль был найден в тех же слоях, что и насекомые, опылявшие его. Речь идет о растениях, относящихся к группе ангаропельтовых пельтаспермовых. Их женские репродуктивные органы представляли собой практически полностью замкнутые семеносные капсулы, и лишь у основания они имели небольшое щелевидное отверстие. Это позволяет говорить о том, что эти растения опылялись не с помощью ветра, а при непосредственном участии насекомых. Если вы посмотрите на все современные ветроопыляемые растения, то увидите, что их шишки или соцветия максимально открыты и ветер может свободно обдувать их, в то время как у ангаропельтовых, как я уже сказал, семенные капсулы были практически полностью замкнутыми.

― Эти растения были похожи на самую известную сегодня группу голосеменных ― хвойные?

― Нет. Они принадлежат к пельтаспермовым, отдельной группе голосеменных, не имеющей никакого отношения к хвойным. У пельтаспермовых были не иголки, а сложные перистые или же довольно широкие цельные листья, а вместо шишек у них имелись семеносные диски, каждый из которых сидел на ножке, как шляпка гриба. С нижней стороны этого диска крепились семязачатки ― будущие семена. Так вот, у ангаропельтовых в связи с переходом к насекомоопылению края семеносного диска разрослись и загнулись вниз, к ножке, образовав семеносную капсулу. Но эволюционным прорывом эта инновация не стала — пельтаспермовые вымерли в триасе, а опылявшие их протомеропиды исчезли еще раньше, в конце перми.

Художественная реконструкция раннепермской протомеропиды с длинным хоботком, высасывающей опылительные капли из семеносной капсулы ангаропельтового Permoxylocarpus (показана в разрезе).

Иллюстрация: А.А. Атучин

― Пермский период, о котором мы говорим, известен как золотой век «звероящеров», но могли ли уже тогда насекомые, включая опылителей, быть настоящими хозяевами планеты, ведь сегодня они представляют самую многочисленную и разнообразную группу животных? Известно ли, какой была их биомасса в перми?

― Биомассу палеозойских насекомых, конечно, никто не подсчитывал, да и у современных насекомых она известна довольно приблизительно. Но я могу сказать, что пермский период был очень важным с точки зрения эволюции этих организмов, потому что именно в начале перми появились отряды насекомых с полным превращением, которые, собственно, доминируют и в современной энтомофауне. В это время на планете возникли первые жуки, первые скорпионницы, сетчатокрылые, то есть насекомые с принципиально новым типом развития, включающим в себя стадию куколки. Насекомые пермского периода были многочисленной и процветающей группой, правда, речь идет в основном о сухопутной энтомофауне: водных шестиногих в палеозое было еще мало. В той же Чекарде, например, не найдено насекомых, которые бы при жизни обитали в воде, все они жили на суше и лишь случайно падали в водоем, где затем превращались в окаменелости, с которыми мы и работаем.

― Не менее важным был и предшествующий перми камменоугольный период. Ведь именно в это время насекомые освоили полет?

― Верно. Насекомые были первыми животными на планете, научившимися летать. Я имею в виду активный машущий полет, а не тот «полет», когда организм планирует с ветки на ветку или просто переносится ветром с одного места на другое. Следующими летунами в истории Земли стали уже позвоночные животные, а именно птерозавры, но они появились гораздо позднее, в конце триасового периода, около 200 млн лет назад.

― Вернемся к нашим шестиногим опылителям. Вы сказали, что сначала они опыляли голосеменные растения. А что произошло, когда на планете распространились цветы? Насекомые переключились на них?

― Это довольно сложная и интересная история. Большинство специализированных хоботковых насекомых-опылителей, связанных с голосеменными растениями, вымерли вместе с ними в середине мелового периода. В мезозое такие насекомые были представлены тремя основными группами. Во-первых, это хоботковые сетчатокрылые, главным образом каллиграмматиды, которых часто называют бабочками мезозоя, хотя к бабочкам они не имеют отношения; во-вторых, хоботковые скорпионницы, чьи родственники живут на планете и сейчас, но уже без хоботков; в-третьих, длиннохоботковые мухи. Из этого триумвирата до наших дней дожили только длиннохоботковые мухи. Им каким-то образом удалось перестроить свою диету.

С появлением цветковых растений к мухам добавились пчелы и бабочки. Они пришли на смену мезозойским опылителям, исчезнувшим вслед за своими кормовыми растениями.

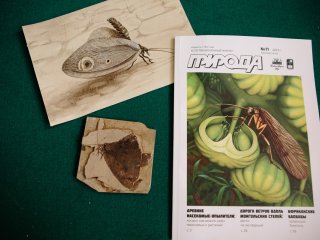

Каллиграмматида Meioneurites spectabilis из верхней юры Казахстана. Эти вымершие сетчатокрылые насекомые-опылители ― копии настоящих бабочек, обитавшие на Земле за 100 млн лет до их появления. Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

Реконструкция внешнего вида каллиграмматиды. Иллюстрация: А.Г. Пономаренко

― Вы упоминали, что первые цветы появились на планете в меловом периоде. А до того как цветы раскрасили ландшафт, растительный мир был монохромным? Кругом папоротники, хвойные деревья и прочая зелень…

― Интересный вопрос. Я думаю, раз в палеозое существовали голосеменные растения, опылявшиеся насекомыми, то их шишки вполне могли быть цветными и яркими. Если, например, семеносные капсулы пельмаспермовых, которые я описывал выше, действительно привлекали опылителей, то они могли быть не зелеными, а желтыми, красными и др. У беннеттитовых шишки вообще были похожи на настоящие цветы, и я не исключаю, что их окраска для привлечения насекомых могла быть довольно броской. Жаль, что цвета не сохраняются в палеонтологической летописи и мы можем только строить предположения на этот счет.

― Зато точно известно, что именно насекомые-опылители превратили нашу Землю в цветущий сад. А какие конкретно?

― Если говорить о насекомых-опылителях, связанных с цветковыми растениями, то это прежде всего разнообразные пчелы, бабочки и мотыльки. Цветки опыляются разными насекомыми, поэтому и выглядят они, соответственно, по-разному. Опыляемые мухами обычно маленькие и бледные, да и пахнут не всегда приятно, зато мухам они по вкусу. А вот пышные и ароматные цветы, в свою очередь, привлекают пчел и бабочек.

― Если выразить работу современных насекомых-опылителей в денежном эквиваленте, то известно ли хотя бы примерно, какие получатся суммы?

― Сегодня мы имеем три основные злаковых культуры, за счет которых человечество получает больше всего растительного белка: кукуруза, рис и пшеница. Все эти растения ― ветроопыляемые и не нуждаются в посредничестве насекомых, но если мы говорим о культурах второго плана, например яблоках, миндале, или о каких-то кормовых растениях вроде люцерны, то они как раз не могут существовать без опылителей. В этом случае коммерческое значение насекомых очень велико. Счет идет на миллиарды долларов. Существуют даже пчеловоды, целенаправленно занимающиеся коммерческим опылением, перевозя свои ульи с поле на поле.

― Но для самих пчел это очень большой стресс.

― И тем не менее эта схема работает. В Калифорнии есть плантации миндаля, которые опыляются именно таким образом. В сезон опыления пчеловоды со всей страны привозят туда свои ульи, выпускают пчел и они опыляют растения. Если же делать это вручную, то можно, пожалуй, сойти с ума, и, кроме того, это совершенно нерентабельно.

― А что насчет роботов-опылителей?

― Работы по их созданию ведутся. Но если говорить о роботах, имитирующих строение тела насекомых и имеющих такой же миниатюрный размер, то здесь есть большие сложности. Даже если оставить в стороне экономическую составляющую, мы сталкиваемся с тем, что такой проект, как малюсенький летающий беспилотный аппарат, сложно реализовать с технической точки зрения.

Для создания дрона размером с муху или с пчелу не годятся принципы, применяющиеся при разработке самолетов, вертолетов или стандартных беспилотников.

Чем меньше летательный аппарат, тем ему сложнее держать равновесие и управлять полетом. И ведь еще он должен носить с собой емкий, но легкий аккумулятор, а таких пока не придумали. Напомню, для того чтобы летающие опылители появились на Земле, эволюции потребовались десятки миллионов лет. Крошечный дрон сдует первым же порывом ветра при подлете к цветку, но опылители ― пчелы, мухи и другие насекомые ― умеют ловко маневрировать в потоках воздуха и ветер им нипочем. Скажем, у той же мухи есть жужжальца и очень сложная система органов чувств, позволяющая ей мгновенно реагировать на препятствия и очень ловко их облетать.

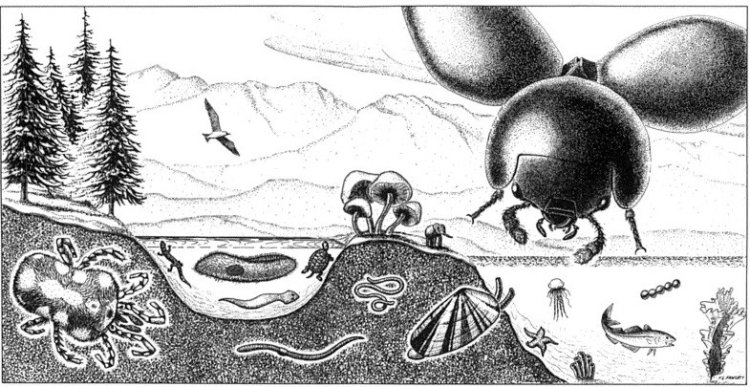

Представители различных классов живых организмов, изображенные пропорционально их видовому разнообразию. Насекомые ― самый многочисленный класс животных по количеству видов (более 1 млн видов).

Иллюстрация: Ф. Фосетт

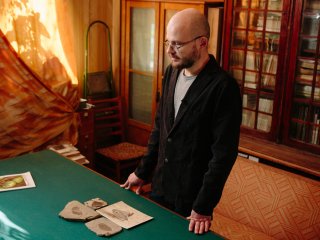

― Правда ли, что в Палеонтологическом институте им. А.А. Борисяка РАН хранится самая большая в мире коллекция насекомых?

― Коллекция ископаемых насекомых, собранная учеными нашей лаборатории артропод, ― одна из самых крупных в мире по числу образцов и крупнейшая по географическому охвату. В ПИН РАН хранится больше 200 тыс. экземпляров насекомых более чем из 1 тыс. местонахождений на территории России, Украины, Киргизии, Казахстана, Монголии и других стран. Очень крупные коллекции насекомых из местонахождений Исянь и Даохугоу, а также из бирманского янтаря хранятся в Китае: это десятки тысяч экземпляров. Но их географическая выборка гораздо ýже нашей. Уникальна не только палеоэнтомологическая коллекция ПИН РАН, но и сама лаборатория артропод.

В мире больше нет таких лабораторий, специализирующихся исключительно на ископаемых членистоногих, прежде всего на насекомых.

Да, сейчас специалистов по ископаемым насекомым в мире становится все больше, но они рассеяны по разным университетам, научно-исследовательским институтам, а у нас в одном месте собран целый коллектив таких ученых. Это довольно продуктивно, потому что ты всегда можешь зайти к коллеге и посоветоваться насчет того или иного отпечатка или по другому вопросу. Так что это очень плодотворная коллаборация.

― Считаете ли вы, что насекомые уже вымирают или могут вымереть в ближайшее время? Шестое массовое вымирание животных ― это реальность?

― Насекомые уже успешно пережили несколько крупных катаклизмов мирового масштаба. Так, они стали очевидцами самого разрушительного массового вымирания на границе перми и триаса, около 252 млн лет назад. Это событие, по-видимому, оказало на насекомых какое-то влияние, но ничего катастрофичного с ними не случилось. Затем разразилось знаменитое вымирание в конце мелового периода, около 66 млн лет назад, когда погибли динозавры и ряд морских мезозойских беспозвоночных. Но насекомые на него вообще никак не отреагировали! Конечно, активность человека может сказаться на каких-то видах, но крайне маловероятно, что все шестиногие возьмут и вымрут из-за антропогенного влияния. Они видели времена и похуже. Это группа животных, умеющих хорошо адаптироваться. Не забывайте, что большинство насекомых ― крылатые виды, и если условия в их ареале станут некомфортными, например из-за изменений климата, то они могут просто сменить место жительства.

Богомол обыкновенный (Mantis religiosa) на балконе жилого дома в округе Троицк (Москва).

Фото: Александр Дылев / ЭкоЕлец

― А вдруг все экологические ниши там уже заняты?

― Вряд ли их это остановит. Насекомым не привыкать к конкурентной борьбе. В последнее время из-за потепления климата в Москву и Московскую область начали переселяться насекомые с юга России. Теперь мы все чаще встречаем в столице, например, богомолов, которых раньше можно было наблюдать только в Воронежской области, Крыму и в других теплых краях. Нечто похожее происходило и в эоцене (около 56–34 млн лет назад. ― Примеч. ред.), когда формировался знаменитый балтийский янтарь. Благодаря теплому климату на севере Европы тогда жили, например, теплолюбивые термиты, которых сейчас там не встретить.

Особенно часто говорят о вымирании пчел. В новостях писали о том, что в Великобритании вымерло более 20 видов насекомых-опылителей. Но нужно понимать, что они не вымерли, а перестали встречаться на территории конкретно этого государства. Это не значит, что их не осталось больше нигде на планете. При этом я не отрицаю существование определенных проблем.

Долгосрочные исследования показывают, что биомасса насекомых в отдельных регионах Земли, прежде всего в Европе и в Северной Америке, уменьшается.

Это неудивительно. Если мы посмотрим на то, какие ландшафты преобладают в развитых странах, то увидим кругом распаханные поля, обработанные инсектицидами, и очень низкое разнообразие растительности. В Германии, например, можно встретить огромные поля кукурузы. Зачем она нужна в таком количестве? Чтобы сделать из нее биотопливо и спасти Землю от глобального потепления. Но, «спасая» таким образом климат, европейцы под эти цели распахивают огромные территории, сокращая растительное и животное биоразнообразие и уничтожая местообитания насекомых. Как говорится, одно лечат ― другое калечат.

― Вы сказали, что теплолюбивые насекомые переселяются в Москву, а не наблюдается ли обратный процесс: отток каких-то видов из столицы в более прохладные регионы?

― Я не слышал о конкретных современных примерах, но палеонтологическая летопись говорит нам о том, что в прошлом такое происходило. Изучение насекомых в четвертичных отложениях, сформировавшихся в то время, когда в Северном полушарии были ледниковые периоды, показало, например, что ареалы жуков постоянно перестраивались. После таяния ледников для некоторых жуков климат становился слишком жарким и они пропадали из этих мест, но появлялись в других.

Несмотря на климатические пертурбации, связанные с оледенениями, за последние миллионы лет виды насекомых практически не исчезали и не появлялись, но зато их ареалы очень сильно менялись.

― Давайте отвлечемся от насекомых и поговорим о вас. Что вдохновило вас заняться палеоэнтомологией?

― Я с детства интересовался всем, что ползает: разглядывал разнообразных букашек, ловил улиток в пруду, на продленке дразнил ос, которые жили в фундаменте моей старой школы. Мир живой природы был интересен мне всегда, поэтому я пошел учиться в биологический класс московской гимназии № 1543, а затем поступил на биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и выбрал кафедру энтомологии. Там я встретил Александра Георгиевича Пономаренко, большого специалиста по ископаемым жукам из лаборатории артропод ПИН РАН, который в дальнейшем и стал моим научным руководителем.

Кадр из фильма «Смертельный богомол» (1957).

Фото: Getty Images / AvaxNews.com

― Повлияло ли на выбор вашей профессии увлечение научной фантастикой? В своей книге вы приводите множество невероятных историй о насекомых, пытающихся захватить планету.

― На самом деле я глубоко погрузился в эту тему только несколько лет назад в процессе написания книги. Оказалось, что существует масса фильмов о нашествии насекомых, снятых в годы холодной войны между СССР и США. В полчищах гигантских насекомых, захватывающих Америку, несложно угадать образ советской угрозы. В «Смертельном богомоле» (1957), например, на протяжении всего фильма мы видим своеобразную рекламу американской военной инфраструктуры. По сюжету гигантский древний богомол, оттаявший во льдах Арктики, ожил и полетел к Вашингтону, попутно убивая людей на своем пути. Обнаружить и ликвидировать его удалось с помощью мощной системы ПВО и слаженной работы военных и ученых. Посыл, на мой взгляд, был примерно таким: сегодня это гигантский богомол, а завтра к нам может прилететь ракета из СССР, а значит, надо быть в полной боевой готовности. Именно под таким углом я смотрю на подобные фильмы: это материал, показывающий исторический срез определенной эпохи, а насекомые здесь выступают в роли наводящего ужас «чужого».