Пионер в области наноаналитики, известный химик, внесший существенный вклад в люминесцентный анализ, тонкослойную хроматографию и другие аналитические методы, рассказал корреспонденту «Научной России» о мире нанообъектов. Профессор Сергей Николаевич Штыков ответил на вопросы о размере и свойствах таких объектов, их связи с квантовым миром и практическом применении. Подробнее ― в нашем интервью.

Справка: Сергей Николаевич Штыков ― доктор химических наук, профессор кафедры аналитической химии и химической экологии Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, заслуженный деятель науки РФ, председатель рабочей группы «Наноаналитика» отделения аналитической химии Европейской ассоциации по химическим и молекулярным наукам (DAC EuCheMS) Европейского химического общества; в разные годы был руководителем 17 проектов РФФИ, проекта РНФ и четырех проектов Министерства науки и высшего образования РФ; подготовил 22 кандидата и восемь докторов наук.

― Как давно на кафедре аналитической химии и химической экологии Саратовского государственного университета изучают нанообъекты?

― Мы начали исследовать эти объекты, в частности мицеллярные системы, в 1975–1976 гг., когда такого термина, как «нано», еще не существовало. Но и после того как он появился, многие все равно не относились к этой области исследований серьезно. Было много разных мнений о нано. В МГУ, например, в свое время даже появилось ироничное название «нанопурга». Но сейчас, конечно, положение радикально изменилось, и мы видим, что нанообъекты работают во многих областях науки и нашей жизни.

― Что отделяет наномир от обычного? Какими размерами должен обладать объект, чтобы получить приставку «нано»?

― Когда мы учились в школе и в вузе, то знали два состояния материи: атомы и молекулы, кирпичики вещества, то есть микромир и макрообъекты. Но оказалось, что есть еще так называемый мир обойденных величин: наномир, особенно поразивший ученых своими необычными эффектами, такими, например, как увеличение интенсивности сигнала поглощения, флуоресценции или комбинационного рассеяния света в тысячи, десятки миллионов и даже миллиарды раз. Эти эффекты проявляются, если размер материальной частицы меньше размера физического явления, например длины пути свободного пробега электрона или фотона, или когда размер магнитного домена, или экситона (расстояния «электрон — дырка» в полупроводнике) больше размера самой частицы. В таких случаях как раз и проявляется эффект нано, поскольку материя не может реализовать свой энергетический потенциал из-за малого размера объекта. Вследствие этого появляются эффекты, свойственные не одному электрону или фотону, а целому «коллективу», облаку этих энергетических частиц.

В переводе с греческого языка приставка «нано» означает «карлик», а если говорить о характерном размере, то 1 нм равен 10-9 м. Если объяснить более доступным языком, то 1 нм ― это единица длины, примерно равная десяти атомам водорода, уложенным в ряд. Другое сравнение: 1 нм меньше 1 м приблизительно на столько, на сколько футбольный мяч меньше планеты Земля. Размер вирусов составляет от 18 до 300 нм, а бактерий ― более 200 нм.

― Об этих эффектах было известно давно?

― Люди использовали эффекты, порождаемые наномиром, на протяжении всей истории, хотя и не осознавали этого. Знаменитый кубок Ликурга, древнеримский артефакт IV в. н.э., служит тому примером. Если смотреть на него сбоку, то он зеленый, но если поместить внутрь лампочку, чаша становится красной. Все дело в том, что в ее стекле находятся наноразмерные частицы серебра и золота. Еще один пример: разноцветные витражи многочисленных знаменитых кафедральных соборов в Европе, цвет которых также обусловлен наличием наночастиц в стекле.

Рубиновые звезды Кремля ― это тоже наночастицы золота. Наноэффекты применяли на практике издавна, но не знали их происхождения, поэтому все открытия в этой области имели случайный характер.

Но с наступлением эры нано в конце XX в. началось систематическое изучение этих объектов. Более того ― стало понятно, как ими управлять. Я считаю, что все, что наука изучала до нано, теперь нужно повторять и проверять на новых наноразмерных частицах, поскольку там мы сталкиваемся с совершенно другими эффектами, которые обязательно нужно исследовать и понимать.

― А какие нанообъекты есть в человеческом организме?

― Например, везикулы (клеточные органеллы, отвечающие за хранение ферментов, транспорт и метаболизм веществ, а также выполняющие роль химически инертного отсека. ― Примеч. ред.). Это область жидких наносистем, образующихся из нескольких десятков дифильных молекул поверхностно-активных веществ (ПАВ). В водном растворе при определенной концентрации они объединяются, образуя мицеллы (шарики) сферической формы диаметром 3–5 нм, в которых неполярные углеводородные радикалы спрятаны внутри, а полярные группы обращены к воде. Мы сталкиваемся с ними ежедневно, так как это действующая часть моющих средств и шампуней. Если молекулы ПАВ имеют два углеводородных радикала или образуют несколько слоев (по типу русской матрешки), то будет липосома или везикула. Внутри наших клеток, в частности внутри везикул, протекают процессы, которыми нужно учиться управлять.

Мицеллы и везикулы интересны также своей микрогетерогенностью: небольшое изменение свойства среды внутри такой наночастицы при смещении на доли нанометра очень сильно влияет на химические свойства веществ, находящихся внутри них, и биохимические процессы в организме.

― С чем это связано?

― Наверное, с тем, что материя стремится совершенствоваться. Когда из холодного безжизненного хаоса в космосе появляются элементы, которые рождаются в звездах и при их взрывах, а из атомов синтезируются молекулы аминокислот ― предвестников живого, ― происходит настоящее чудо, обусловленное движением материи.

На нашей планете жизнь стала возможной благодаря тому, что здесь присутствовала уникальная среда ― вода. Это самая загадочная жидкость Вселенной.

Она проявляет такие свойства, каких нет ни у одной из жидкостей, существующих в мире. В воде протекают самопроизвольные процессы (например, образование мицелл, белков, ферментов, ДНК), приводящие к образованию живой материи и жизни. В конце XX в. появилась новая наука под названием «супрамолекулярная химия», объясняющая как раз то, каким образом происходит самоорганизация материи и из отдельных молекул вырастает живой объект.

Исследование наномира привело к открытию новых физических явлений, таких как поверхностный плазмонный резонанс, усиленное поверхностью (гигантское) комбинационное рассеяние света, суперпарамагнетизм, флуоресценция квантовых точек. В основе этих явлений лежат квантово-размерные эффекты.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

― Можно ли сказать, что супрамолекулярная химия относится к надмолекулярному уровню строения материи?

― Да. Жан-Мари Лен, получивший Нобелевскую премию за открытия в области супрамолекулярной химии, построил такую цепочку: атомы, молекулы, супрамолекулы. То есть атомы объединяются в молекулы, образуется молекула, молекулы объединяются в супрамолекулы или в супрамолекулярные системы. Он привел следующую аналогию: атом ― это буква, молекула ― слово, а супрамолекулярная система ― предложение.

Самопроизвольное образование молекул происходит под действием определенных сил, с которыми мы давно знакомы и которые изучает термодинамика, описывающая вклад теплоты и энтропии (хаоса) в полную энергию системы.

Возвращаясь к вашему вопросу: если мы говорим о супрамолекулярном уровне, то это уже надмолекулярные образования, то есть не отдельные молекулы, а коллективы молекул. В таком коллективе отдельная молекула теряет свои индивидуальные свойства. Приставка «супра» подразумевает, что таких молекул много: сотни, тысячи и даже миллионы.

― Как можно охарактеризовать химические связи в супрамолекулярных объектах?

― Это слабые химические связи, что имеет принципиальное значение для таких систем. Химический синтез требует образования ковалентной связи (химическая связь, возникающая благодаря образованию общих электронных пар. ― Примеч. ред.), которая очень прочна. Значит, необходимы определенные температуры и давления. А супрамолекулярные взаимодействия, в свою очередь, функционируют под действием очень слабых взаимодействий: водородной связи, электростатического, диполь-дипольного, ион-дипольного и гидрофобного взаимодействий. В системах с такими мягкими химическими связями даже небольшие изменения температуры или, допустим, состава жидкости сразу приводят к радикальным изменениям в их составе, то есть к образованию или разрыву связи.

― Это могло сыграть важную роль при формировании жизни?

― Да. Пожалуй, в этом и состоит разнообразие всех белков и генов, которых десятки тысяч, и, наверное, поэтому мы все разные. Казалось бы, в практически одинаковых условиях небольшие изменения приводят к изменению генетической структуры. Именно эта легкость изменения структуры под влиянием небольших природных воздействий приводит к биоразнообразию.

― Пытаются ли ученые воссоздать эти супрамолекулярные процессы в лабораторных условиях?

― Конечно. Основной путь, по которому идут специалисты в этой области, ― использование модельных систем. Я уже упоминал о мицеллах. Так вот, мицеллярные системы, или микроэмульсии, выступают моделью живых систем, например тех же везикул. Их легко можно получить в лаборатории, и они легко управляемы. Да, процессы в них могут протекать с немного другими скоростью и выходом продукта, но сам принцип протекания этих процессов, которые свойственны и живым организмам, моделируется легко.

― Вы работали с мицеллами в Саратовском государственном университете и даже создали новое научное направление ― наноаналитику. В чем ее главное отличие от других дисциплин?

― Это вопрос мне всегда задавали коллеги: зачем эти новые термины? На что я всегда отвечал: «Но ведь вы пользуетесь терминами “наноэлектроника”, “нанофотоника”, “нанофизика” и т.д., так почему не может быть наноаналитики?» Некоторые специалисты считали, что понятие «наноаналитика» ― искусственное, дань моде, и без него можно обойтись. Но дело не просто в названии, а в том, что любая новая область появляется, когда мы находим новые эффекты, которые необходимо изучить, чтобы управлять ими. Таким образом, и мне пришла мысль о том, что наноаналитика должна быть частью аналитической химии, направленной на использование нанотехнологий и особых свойств вещества в наноразмерном состоянии. Сегодня этот термин уже устоялся как в России, так и за рубежом.

В 2022 г. С.Н. Штыков стал лауреатом общенациональной премии «Профессор года» в номинации «Химические науки». Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

― Как связаны между собой квантовый мир и наномир?

― Квантовый мир ― это скорее мир теории, описывающий квантовые эффекты в атомах и твердых нанообъектах. Твердые нанообъекты проявляют квантовые свойства, как я упоминал ранее, когда, например, размер частицы меньше, чем длина свободного пробега электрона. Но есть еще другой наномир ― мир жидких нанообъектов. Это то, что, собственно, я исследую вместе с коллегами и учениками на кафедре аналитической химии и химической экологии Саратовского государственного университета. Мы уже говорили с вами о некоторых из таких жидких нанообъектов: мицеллах, или микроэмульсиях. Они не проявляют квантовых эффектов, но обладают другими интересными свойствами: способностью локально изменять среду основного растворителя: водного или неводного. Наши исследования были связаны в том числе с ферментативной химией. Впервые такие реакции в мицеллах начали изучать в МГУ еще в 70-е гг. XX в., а мы, в свою очередь, базируясь на найденных нашими коллегами закономерностях, исследовали в мицеллах аналитические реакции и тоже получили интересные аналитические эффекты.

― То есть существуют два наномира: мир твердых и жидких объектов?

― Верно, причем эти два мира могут объединяться, помогая друг другу. Так, например, если вы начнете выращивать золотую наночастицу в мицелле, она будет иметь размер, примерно соответствующий мицелле. Еще один пример: если у вас есть твердая частица (допустим, золотая, серебряная или магнитная), то, введя туда поверхностно-активные вещества, вы увидите, что они сорбируются на поверхности, образуют «шубу» и меняют свои свойства на квантовые эффекты твердых наночастиц. То есть компоненты жидких нанообъектов могут менять квантовые свойства твердых! А квантовые свойства твердых нанообъектов, в свою очередь, зависят от природы того или иного вещества, образующего «шубу», и его химической формы.

Когда наночастица попадает в человеческий организм, она покрывается так называемой белковой короной и может потерять свои активность и свойства.

Поэтому существует отдельное научное направление ― доставка лекарств к пораженному органу. Это непростая вещь: когда проводишь эксперимент на модельной системе, где нет биоразнообразия белков, то все хорошо получается, но как только наночастица с лекарством попадает в кровь, она моментально обрастает этой «короной», потому что организм сопротивляется: он призван изолировать эту частицу, поскольку воспринимает ее как инородное тело. Эта область исследований имеет очень большое прикладное значение, ею занимается наука тераностика.

― Существует ли какой-то предел для нанотехнологий? До каких масштабов в принципе способна дойти миниатюризация?

― Это глобальный вопрос, и делать какие-то прогнозы в этой области весьма сложно. И если раньше с момента научного открытия до его практического применения проходили тысячелетия и столетия, а затем ― десятилетия, то сейчас этот отрезок времени сократился еще сильнее и весь путь может быть пройден даже за пять лет. Поэтому сказать, какое именно развитие в дальнейшем получат нанотехнологии, очень трудно, но об одном можно говорить с уверенностью: исследование наномира и далее будет интенсивным, потому что открытые учеными эффекты крайне интересны.

Помимо этого, есть большое количество эффектов, которые еще только предстоит обнаружить, и, чтобы это сделать, ученым необходимо будет снова проверить все виды неорганических соединений (их около 90 тыс.) и более 100 млн органических. Это колоссальный объем работы.

― Все упирается в необходимость провести большее количество исследований или существует некий фундаментальный физический, химический или биологический предел, принципиально ограничивающий миниатюризацию определенными размерами? То есть ограничения, накладываемые самой природой.

― Действительно, ограничения в размерах есть. Если размер твердой наночастицы будет меньше определенного размера, то она просто распадется. Таким образом, нижняя граница действительно существует, но все зависит от конкретного вещества. В одном случае это будут пять атомов, в другом, например, 10 или 20.

Любую твердую наночастицу ― золотую, серебряную, магнетит, любой оксид и др. ― можно получить в макромасштабе.

Говоря об объектах с приставкой «нано», обычно подразумевают что-то размером от 1 до 100 нм. Но с точки зрения выяснения природы наномира это общее определение нам ни о чем не говорит, потому что какие-то из эффектов могут наблюдаться, например, только в диапазоне от 2 нм до 5 нм, а дальше их уже просто не видно. Помимо нижней, существует также и верхняя граница наномира, ограниченная длиной свободного корреляционного радиуса физического явления. Кроме того, если говорить, например, о жидких нанообъектах, то эта молекула должна быть дифильна (иметь полярную голову ― гидрофильную часть ― и неполярный ― гидрофобный ― хвост. — Примеч. ред.) и обладать определенным гидрофильно-липофильным балансом: если неполярная часть молекулы короткая, например с шестью углеродными атомами, то мицеллы просто не образуются, потому что затраты энергии на этот процесс превышают затраты на ее высвобождение при образовании. В случае радикалов, содержащих 12–16 атомов углерода, при объединении молекул ПАВ в мицеллы высвобождается много окружающих их молекул воды, растут энтропия и хаос. Если мы возьмем твердые наночастицы, то там тоже имеются физические ограничения, зависящие от электронной структуры частиц.

― Сергей Николаевич, вы исследуете нанообъекты на протяжении многих лет. С чего все начиналось?

― Мне всегда везло: ко мне приходили молодые студенты и студентки, которые хотели заниматься наукой. Благодаря их страсти к познанию и желанию работать своими руками в лаборатории мы и начали эти исследования. Взяться за эту тему нам предложила профессор Римма Кузьминична Чернова, заведовавшая тогда кафедрой аналитической химии и химической экологии СГУ. На тот момент это направление было совершенно не разработано.

Нам говорили, что заниматься мицеллами бесполезно, потому что это не принесет никакого количественного результата. Тогда еще не было понимания, что этими крошечными объектами можно управлять, и знания того, как это делать. Однако мы все же решили попробовать и увидели необычные и крайне интересные эффекты: рост интенсивности поглощения и излучения света, рост и изменение характера сорбции аналитов на поверхности и др.

Далее мы взялись за построение зависимости интенсивности сигнала поглощения или излучения света растворами, содержащими органический реагент и ион металла, от концентрации последнего и выяснили, что она есть. Наши исследования постоянно расширялись и продолжались еще более интенсивно. Изучали влияние ПАВ на структуру воды, перенос энергии возбуждения в мицеллах ПАВ, влияние ПАВ на хроматографические процессы, применение в области химических сенсоров. Даже в сложные времена самые отважные студенты, стремящиеся познавать новое, приходили в эту область и оставались, несмотря на все трудности. Я очень благодарен им за это.

― В Саратовском государственном университете работает много ваших учеников. На чем сегодня сосредоточены их исследования в области нанообъектов?

― Исследования достаточно разнообразны. Так, например, заведующая кафедрой аналитической химии и химической экологии Татьяна Юрьевна Русанова, которая когда-то была моей аспиранткой, занимается нановолокнами: сорбцией на нановолокнах различных веществ и определением лекарственных веществ, пищевых красителей прямо на нановолокне. Это новое и очень важное направление. Директор нашего Института химии СГУ Ирина Юрьевна Горячева, также моя бывшая аспирантка, изучает использование наносистем для иммунных реакций, отличающихся своей селективностью, применяя для улучшения эффектов квантовые точки на основе полупроводниковых веществ. Коллеги из Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов СГУ занимаются золотыми наночастицами: в 2008 г. они первыми в нашей стране, а возможно, даже в мире, выпустили книгу по этой теме ― «Золотые наночастицы». Уже три мои аспирантки (Ольга Егунова, Ирина Решетникова и Ксения Казимирова) защитили кандидатские диссертации по применению магнитных наночастиц для концентрирования из растворов антибиотиков, антиоксидантных флавоноидов и пищевых красителей. Новая аспирантка Виктория Саврасова концентрирует и определяет статины в биообъектах, которые предотвращают накопление «плохого» холестерина в организме человека.

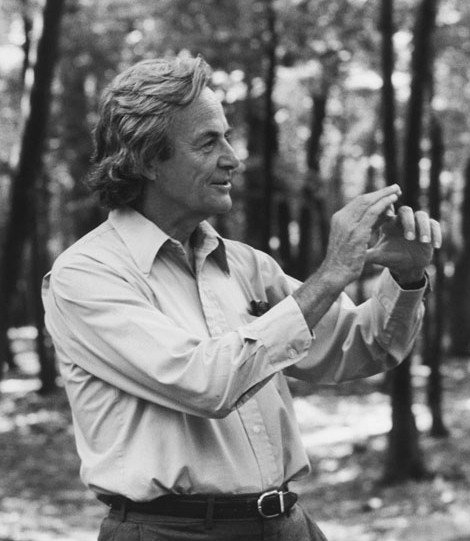

«Внизу (то есть внизу или внутри пространства, если угодно) располагается поразительно сложный мир малых форм, и когда-нибудь (например, в 2000 г.) люди будут удивляться тому, что до 1960 г. никто не относился серьезно к исследованиям этого мира». Ричард Фейнман, из лекции, прочитанной в 1960 г. Фото: Tamiko Thiel, 1984 / Communication from photographer, CC BY-SA 3.0 / WikiMedia Commons

― Мне запомнилось, что в одном из своих интервью для СГУ вы говорили, что в мире существуют три фундаментальные вещи: пространство, время и вещество, и химия как раз изучает одно из них.

― В лекциях для студентов первого курса по введению в специальность я действительно часто им говорю: «Гордитесь, ведь вы пришли заниматься одной из главных загадок Вселенной ― веществом». Превращение вещества во Вселенной происходит под влиянием колоссальных причин, таких, например, как взрывы звезд. Наше Солнце еще очень теплое, и в нем могут синтезироваться не более 10–15 химических элементов из самого начала периодической таблицы Д.И. Менделеева, а остальные, в том числе тяжелые и благородные металлы, синтезируются, как правило, только при взрывах сверхновых, когда возникают экстраординарные энергия и давление.

― Экстремальные условия...

― Да, только в таких условиях могут столкнуться и образовать ядро атома одинаково заряженные протоны, которые в ином случае должны отталкиваться. Вместе с успехами науки усложнилось и понятие атома. Со школьной скамьи мы знаем про протоны, нейтроны и электроны, но все гораздо сложнее, и физики пытаются понять эту сложность и выяснить, что (а не кто) управляет нашей Вселенной.

― Как вы думаете, пространство, время и вещество появились одновременно?

― Эти процессы настолько глобальны и сложны, что очень трудно найти какую-то точку отсчета или параметр измерения, чтобы ответить на этот вопрос. Но само по себе познание и сами попытки ответить на эти вопросы настолько интересны, что на это не жаль положить целую жизнь.

Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ