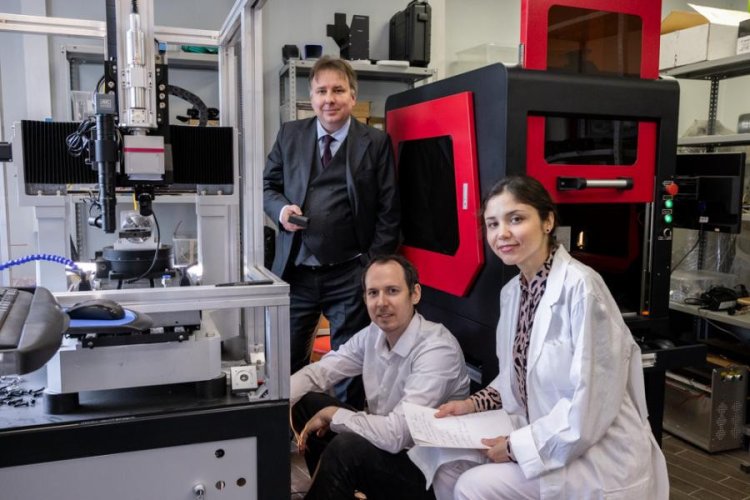

В молодежной лаборатории «Низкотемпературные керамические технологии (LTCC) в микроэлектронике» НИЯУ МИФИ разработан комплекс для микрообработки материалов микроэлектроники на основе ультрафиолетового лазера.

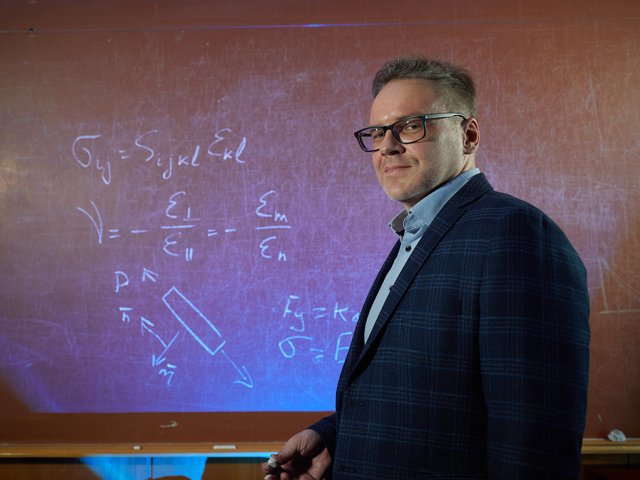

«Наш отечественный рынок небольшой, но номенклатура изделий остается значительной. Следовательно, требуется оборудование для широко-номенклатурного мелкосерийного производства. Уточню: мелкосерийность понимается в контексте масштабов мирового рынка, в который мы были глубоко интегрированы еще пять лет назад. Встает вопрос о цене развертывания такого производства. Она включает себестоимость оборудования, материалов и затраты невозобновляемых ресурсов. Какой главный невозобновляемый ресурс? Время. Именно нехватка времени и подтолкнула нас к созданию оборудования»,— объяснил кандидат технических наук, научный руководитель Лаборатории и доцент кафедры микро- и наноэлектроники (№27) института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ Николай Николаевич Самотаев.

Создание установки было инициировано сотрудниками Лаборатории несколько лет назад. Целью проекта было преодоление ограничений существующего промышленного оборудования для производства керамических электронных компонент (ЭКБ), таких как высокая стоимость, сложность обслуживания и недоступность расходных материалов. Результатом стал программно-аппаратный комплекс для четырёхкоординатной адаптивной лазерной микрофрезеровки.

«Каковы ключевые факторы разработки? Первый: минимальный срок от прототипа до изделия. Второй: стоимость самого комплекса оборудования. Третий: материаловедение. Критически важно, чтобы изделие имело заданные электрофизические параметры. Эти параметры не должны меняться в процессе изготовления, поэтому мы работаем с уже спеченной монолитной керамикой или монокристаллическими материалами. Почему выбран лазер? Во-первых, МИФИ имеет сильные традиции в этой области, включая Нобелевскую премию проф. Н.Г. Басова за изобретение лазера. Во-вторых, суть обработки материала — концентрация энергии, а лазер — это инструмент для предельной концентрации энергии в точке. В качестве длины волны используется ультрафиолетовое излучение - та часть спектра, которая эффективно поглощается большинством материалов созданных природой и человеком. Вообще тема материаловедения сейчас базовая для отечественной микроэлектронной отрасли — заметьте, сколько объявлено только одних конкурсов РНФ по развитию направления “Новые материалы и химия”», — отметил ученый и преподаватель.

По словам разработчиков, созданная установка позволяет небольшим научным группам достигать результатов, сравнимых с промышленными линиями массового производства. Комплекс способен воспроизводить технологические операции крупных производств и обеспечивает объемную обработку как уже широко применяющихся, так и новых, перспективных материалов, недоступных сейчас для классических технологий. Керамические и монокристаллические материалы, из которых в Лаборатории создается электронная компонентная база, — это, прежде всего, сенсоры различных физических величин, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации, например, мониторинга качества сгорания топлива в газовых турбинах и дизельных двигателях.

«Почему к вышеописанной ЭКБ у нас применяется слово “создается” и удается сочетать это слово с требованием “минимальный срок от прототипа до изделия”? В подавляющем большинстве случаев отечественный заказчик к нам в Лабораторию приходит с уже готовым, фиксированным техническим заданием — импортозаместить критически важные компоненты, причем приносит эти компоненты в руках, как правило, изготовленные по кремниевой технологии и изъятые из уже работающих приборов. То есть, зачастую, есть фиксированный форм-фактор и приборы, в составе которых можно оперативно проверить полнофункциональность изготовленных прототипов. Так экономится главный ресурс — время!» — подчеркнул Н.Н. Самотаев.

«Далее, имея в наличие все граничные факторы, можно четко ставить задачи на проектирование электронных изделий. В нашей Лаборатории проектированием ЭКБ занимаются студенты и аспиранты, и я Вам скажу, за счет гибкости применяемого лазерного комплекса они часто мгновенно выдают очень оригинальные и смелые решения, топологически нисколько не связанные с изначальным прототипом. Имея опыт научного руководства и участия в десятках международных проектов в консорциумах с передовыми учебными и научно-производственными организациями Германии, Южной Кореи, Израиля, Швеции, приходя на работу в НИЯУ МИФИ, я каждый день не перестаю удивляться и радоваться результативности своих учеников! Лазерный комплекс — это лишь инструмент, сама же наука сосредоточенна в людях» — отметил ученый и преподаватель.

Фото на странице: Никита Милохов / НИЯУ МИФИ

Новость подготовлена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ