В 2025 г. на орбиту планируют отправить очередной аппарат с живыми организмами на борту ― «Бион-М» № 2. Он станет тринадцатым спутником серии экспериментов с участием животных и насекомых, которая началась в Советском Союзе в 1973 г. Рассказываем об истории экспериментов и исследованиях, запланированных в нынешнем году.

Источник: 1xpert / ru.123rf.com

В 1971 г. была запущена первая в мире пилотируемая орбитальная станция «Салют-1» ― важный шаг к долговременному пребыванию человека в космосе. Но полной уверенности в том, что космонавты перенесут длительные космические миссии, не было: несмотря на опыт прошлых полетов, медикам и биологам не хватало информации о том, как факторы полета, в первую очередь невесомость, воздействуют на структуры и функции органов, тканей и систем организма. Под руководством Института медико-биологических проблем была запущена программа исследований с применением специализированных спутников с живыми организмами на борту ― «Бион».

Серии экспериментов с участием большого количества животных за десятилетия позволили ученым накопить достоверную статистическую информацию о том, как факторы космического полета влияют на процессы жизнедеятельности. Но и до сих пор, через 50 с лишним лет, остаются открытые вопросы, ответы на которые предстоит найти в будущих миссиях.

Первый опыт

1 марта 1974 г. в газете «Правда» была опубликована статья «Биоспутник: итоги эксперимента». Тогда еще член-корреспондент Академии наук СССР Олег Георгиевич Газенко описывал первую миссию спутника «Бион», прошедшую в ноябре 1973 г., и предварительные результаты исследований.

Полет продолжался 21 день. Аппарат, на борту которого были белые крысы, черепахи, насекомые, бактерии и грибы, вывели на орбиту с перигеем 221 км и апогеем 424 км. Крыс поместили в отдельные камеры с кормушками, поилками и светильниками, а специальные устройства позволяли измерять количество движений. Черепах, насекомых, грибы и микроорганизмы разместили в специальных контейнерах. Параллельно на Земле ученые подготовили контрольный эксперимент: в макете космического корабля с научной аппаратурой, полностью идентичной полетным образцам, на время исследований разместили соответствующие живые организмы и обеспечили условия, максимально похожие на космические, за исключением невесомости.

Изображение на выставке в ИМБП РАН

Фото: Ольга Мерзлякова / Научная Россия

Ученые тогда сделали несколько важных выводов о влиянии невесомости на живые организмы. Например, заметили, что за время полета крысы в космосе в среднем набрали около 20 г, а животные в контрольном эксперименте на Земле ― 80 г. Такая разница показала, что длительная невесомость влияет на обменные процессы. Долговременное влияние невесомости на развитие организмов изучали в экспериментах с мухами-дрозофилами, мучными жуками и бактериями: миссия показала, что мухи дали практически нормальное потомство, а некоторые насекомые, развившиеся в космосе, затем дали потомство и на Земле. Наблюдения за грибами показали, насколько сильно невесомость влияет на развитие растений: ножки грибов, отправленных в космос, оказались значительно тоньше, но грибницы по размерам были больше, чем на Земле.

«В настоящее время тщательно анализируются материалы, полученные в ходе полета, изучается течение процесса адаптации к земной силе тяжести. Подробное обследование с помощью комплекса современных цитохимических, биохимических, морфологических методов позволит получить сведения о механизме действия длительной невесомости на тканевом и клеточном уровнях. Это в свою очередь поможет ближе подойти к пониманию механизмов функциональных сдвигов, наблюдаемых при космических полетах человека. <…> Можно с уверенностью сказать, что проведенные эксперименты внесли новый вклад в космическую биологию», ― отметил член-корреспондент АН СССР О.Г. Газенко (газета «Правда», 1 марта 1974 г.).

Следующие миссии

В дальнейших миссиях серии «Бион» ученые продолжали изучать воздействие невесомости на живые организмы и пренатальное развитие, особенности заживления поврежденных мышц и костей в условиях невесомости, исследовали механизмы защиты от космической радиации, проводили эксперименты с использованием центрифуги, создающей искусственную гравитацию. Впервые были проведены попытки оплодотворить и млекопитающих в условиях невесомости. Уже третий этап эксперимента в 1975 г. стал международным: присоединились ученые из США, Франции, Чехословакии, Венгрии, Польши, Румынии.

В миссии «Бион» № 6 ученые Советского Союза впервые отправили на орбиту приматов ― макак Абрека и Биона, которым имплантировали датчики для слежения за кровотоком в сонной артерии. Так ученые исследовали воздействие невесомости на сердечно-сосудистую систему ― эти исследования проводили несколько раз. В результате специалисты установили, что скорость кровотока в общей сонной артерии, центральный объем крови, сердечный выброс, артериальное давление и электрокардиограмма не претерпевали в невесомости каких-либо существенных изменений. На обезьянах же проводили исследования периферического и центрального отделов вестибулярной системы и влияние невесомости на сенсомоторную систему.

Фото: Ольга Мерзлякова / Научная Россия

По воспоминаниям ученых, проводивших эксперименты, почти в каждом полете возникали технические трудности. Например, в миссии «Бион» № 9 вышла из строя система подачи корма одной обезьяне. Полет решили продолжить, но увеличить объемы ежедневной подачи сока: наблюдая за обезьяной, исследователи не заметили признаков беспокойства, а температура ее тела и частота сердечных сокращений оставались в норме. Еще более серьезные проблемы возникли при посадке спускаемого аппарата: из-за ошибки в работе тормозного двигателя капсула приземлилась не в Казахстане, а в непроходимой тайге Якутии, где температура в конце сентября была −25 °С.

«Из Москвы в адрес Минздрава Якутии и в дислоцированные там войсковые части были направлены срочные телеграммы с просьбой помочь найти спускаемый аппарат и принять меры, чтобы не допустить его обмерзания. В тайге была прорублена просека. Вокруг спускаемого аппарата развели костры, а сам аппарат накрыли солдатскими одеялами. Штатная поисковая группа вместе с исследователями прибыла только через 20 часов после приземления спускаемого аппарата. К счастью, весь его «экипаж» за исключением рыб гуппи сохранил свою жизнедеятельность. А рыбы гуппи, как известно, погибают при температуре 12–14 °С. Это означает, что температура внутри спускаемого аппарата за сутки пребывания на морозе опустилась ниже 12 °С. Обезьяна, которая на всем протяжении 14-суточного полета голодала, перенесла все тяготы благополучно, но была в очень ослабленном состоянии. Проведенные на месте приземления медицинские мероприятия позволили сохранить обезьяне жизнь. В общем, аварийная ситуация с биоспутником продемонстрировала возможность выживания в экстремальных условиях космического полета и приземления», ― вспоминают директор ИМБП академик А.И. Григорьев и руководитель программы «Бион» Е.А. Ильин.

Общие результаты исследований в рамках программы «Бион» показали, что значительных биологических ограничений для длительного пребывания человека в космосе нет. Но необходимы надежные системы жизнеобеспечения и медико-санитарного обеспечения, в том числе системы профилактики.

Фото: Ольга Мерзлякова / Научная Россия

Эксперименты в космосе по программе «Бион» регулярно проводились до 1997 г. ― всего было запущено 11 аппаратов. Этот опыт использовали через 16 лет ― при запуске в 2013 г. миссии «Бион-М» № 1. В эксперименте исследователи изучали влияние космического полета и открытого космического пространства на биообъекты, а сам аппарат модернизировали: в частности, установили бортовой комплекс управления с высоким уровнем автоматизации, собственную двигательную установку, позволяющую выводить аппарат на более высокие орбиты, использовали автоматизированную систему жизнеобеспечения и научную аппаратуру нового поколения.

«Бион-М» № 2

В 2025 г. запланирован очередной запуск ― на этот раз в интересах перспективной Российской орбитальной станции. Биоспутник отправят на полярную орбиту, аналогичную той, где в конце десятилетия будут работать российские космонавты. В таком космическом пространстве живых объектов еще не было.

«Первоначально ”Бион-М” № 2 планировали отправить на орбиту высотой 1 тыс. км с наклонением около 64°: на орбите с тем же наклонением, но высотой около 500 км работал ”Бион-М” № 1. Однако после принятия решения о создании РОС, орбита которой будет полярной, то есть высокоширотной, потребовалось подтверждение ее безопасности для живых организмов. Как и в 1974 г., на аппарат серии “Бион” снова будет возложена эта миссия. Конечно, мы планировали запустить “Бион-М” № 2 в прошлом году, но из-за изменения орбиты потребовалось больше времени на подготовку, а также были необходимы дополнительные испытания и научной аппаратуры, и самого аппарата. В целом у наших ученых есть гипотезы и предположения о возможном воздействии космического пространства на полярной орбите на живые организмы, но их надо подтвердить в эксперименте», ― рассказал корреспонденту «Научной России» ответственный исполнитель проекта «Бион» Владислав Сергеевич Седлецкий.

Владислав Сергеевич Седлецкий

Фото: Ольга Мерзлякова / Научная Россия

Значительная доля исследований в миссии «Бион-М» № 2 будет проведена на млекопитающих ― мышах. Устройство МЛЖ-02 позволяет содержать 75 мышей серии C57 Black. Бóльшую часть животных будут кормить пастообразным кормом, как и в прошлых экспериментах; отдельную группу впервые за всю серию экспериментов ― сухим кормом и гелеобразной водой. На спутнике также отправят мух-дрозофил: эти исследования позволяют оценить как воздействие неблагоприятных условий невесомости, радиации и магнитной обстановки на все основные системы организма, так и отдаленные последствия у нескольких поколений.

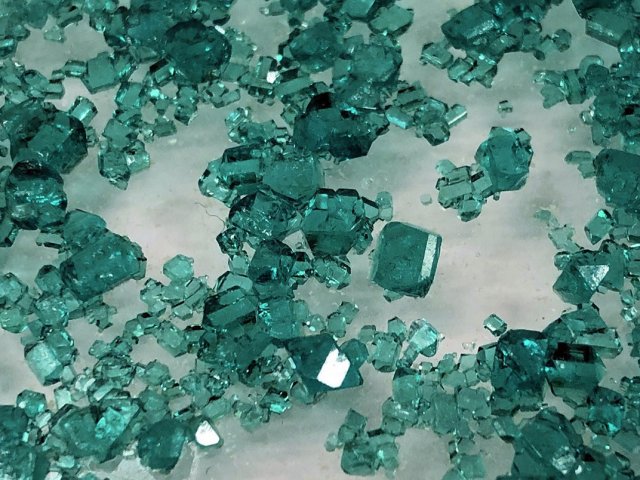

В эксперименте «Метеорит-2» ученые проверят теорию панспермии, то есть возможное привнесение жизни на Землю из космоса: это продолжение исследований, которые проводились спутниками «Фотон» и «Бион-М» № 1. В термозащитное покрытие спускаемого аппарата, которое больше всего подвержено воздействиям высоких температур при спуске в атмосферу, вмонтированы базальтовые камни с определенным штаммами микроорганизмов. В аналогичном эксперименте на спутнике «Фотоне-М» № 4 один из штаммов остался жизнеспособным даже после экстремального воздействия температуры и радиации.

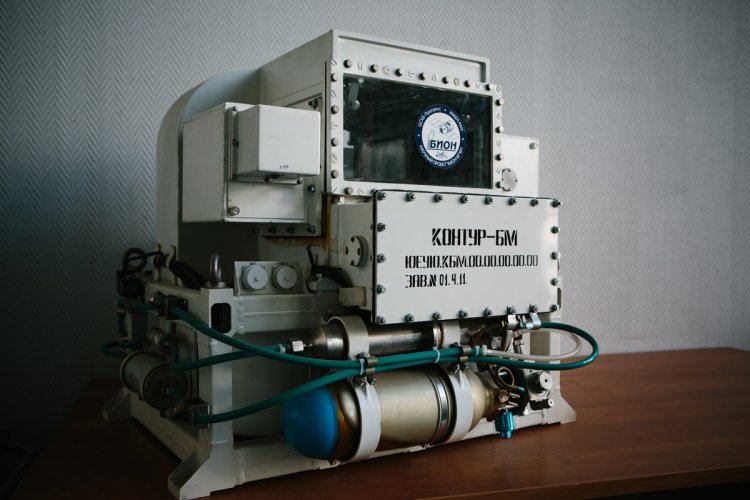

Научная аппаратура спутника «Бион-М» № 2

Фото: Ольга Мерзлякова / Научная Россия

Другие исследования посвящены росту мха в условиях невесомости, измерениям уровня радиации внутри и снаружи аппарата, возможности переработки мусора с применением бактерий. Вместе с устройствами, разработанными учеными, на орбите проведут эксперименты, подготовленные школьниками.

«На этапе подготовки мы проводили конкурс школьных проектов, победил эксперимент с муравьями: по сути, на орбиту полетит муравьиная ферма. За последний год мы расширили образовательную программу, и теперь ее можно назвать союзной ― участие принимают и школьники из Беларуси. Еще один из школьных проектов посвящен экспериментам с семенами различных культур: по возвращении из космоса их посеют и сравнят плодовитость культур с семенами контрольной группы, которые будут храниться на Земле», ― рассказал В.С. Седлецкий.

Статья подготовлена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ

Источник изображения на главной странице: 1xpert / ru.123rf.com