Специалисты из Института химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН совместно с коллегами из Ижевска изучили процесс горения метилметакрилата — сырья для производства оргстекла. Результаты позволят совершенствовать методы исследования пожаров, возникающих при сгорании полимерных материалов. Статья об этом опубликована в международном журнале Applied Thermal Engineering.

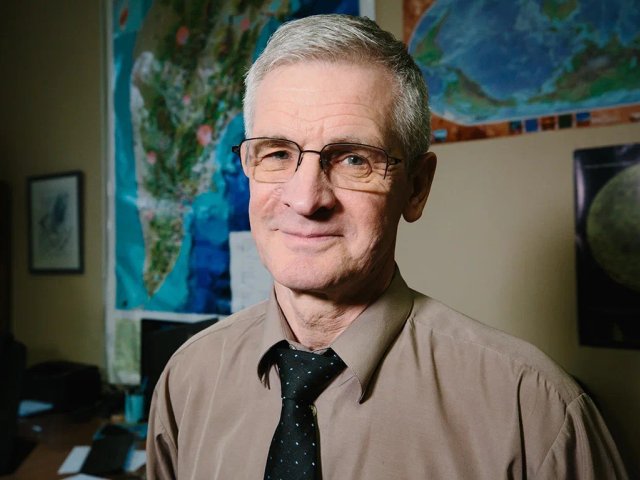

Станислав Трубачёв и масс-спектрометрический комплекс Hiden Analytical HPR60. Источник фото: Ирина Баранова

Современные технологии позволяют моделировать пожары на компьютере. С помощью этих моделей проектировщики и архитекторы могут заранее предусмотреть меры защиты, увеличивающие время безопасной эвакуации людей в случае возгорания. Особое внимание уделяется дыму, поскольку именно он чаще всего при подобных событиях становится причиной гибели людей. Благодаря исследованиям появляется возможность улучшать системы вентиляции и проектирования зданий таким образом, чтобы минимизировать риск отравления угарным газом.

«Наша команда изучает, как горят полимеры, особенно те, в чей состав добавляют специальные вещества, антипирены, чтобы сделать их менее горючими. Мы анализировали полиметилметакрилат, или оргстекло, которое используется, например, в оконных стеклах. Выяснилось, что при возгорании оргстекла основное вещество, выделяемое в воздушную среду из полимера, — метилметакрилат. Поэтому мы решили исследовать горение чистого жидкого метилметакрилата (не превращенного в твердый пластик)», — рассказывает научный сотрудник лаборатории кинетики процессов горения ИХКГ СО РАН кандидат физико-математических наук Станислав Альбертович Трубачёв.

Ученые провели серию экспериментов по горению этого вещества в чашечной горелке. В нее наливали метилметакрилат и с помощью сообщающихся сосудов поддерживали постоянный уровень топлива. Используя масс-спектрометр, специалисты определили, какие вещества получаются в результате горения. Помимо метилметакрилата в пламени измеряли также кислород, азот, угарный газ, углекислый газ и водяной пар. Дополнительно измерения проводились с помощью микротермопар, у которых толщина проводов сопоставима с человеческим волосом. Термопары позволили фиксировать температуру в сердце пламени и выявлять различия температуры и концентрации различных элементов по всей зоне горения.

Исследовав продукты и температуру горения небольшого пламени, ученые создали математические модели, позволяющие предсказывать протекание настоящих пожаров. Данные, полученные на горелке диаметром 30-35 мм, пригодились для моделирования крупных возгораний на компьютере. Специалисты применили два подхода, чтобы добиться точности и наглядности результатов.

Для моделирования ученые из ИХКГ СО РАН взяли программу Fire Dynamics Simulator. Основная особенность модели — использование одностадийной химической реакции в газовой фазе. Согласно этому механизму, при испарении полиметилметакрилата образуется только мономер — метилметакрилат, который мгновенно окисляется кислородом, превращаясь в углекислый газ и воду. Это единственная мгновенная реакция в газовой фазе. Такая упрощенная модель демонстрирует высокую скорость обработки данных и позволяет описать массовые скорости горения, пространственное распределение температур и состав конечных продуктов в пламени. Однако модель отличается низкой точностью и не обеспечивает детального анализа химического состава пламени. Фактически в настоящей природе пламени происходит множество разнообразных реакций, которые в этой модели сведены к одной обобщенной.

«Наши коллеги из Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН (Ижевск) занимались моделированием с помощью метода MixFr (метод долей смешения). Его идея в том, что каждая стадия горения рассчитывается отдельно с помощью упрощенного набора химических реакций, так называемого скелетного механизма. В нем учтены только самые значимые компоненты и реакции, всего 29 веществ и 33 отдельные реакции», — прокомментировал Станислав Трубачёв.

На первом этапе MixFr метода процесс горения представлялся так: два потока сталкиваются друг с другом, один несет топливо, другой — кислород. Они движутся навстречу друг другу с разными скоростями, и именно на границе их встречи вспыхивает пламя. Задача исследователей заключалась в том, чтобы рассчитать, как изменяются концентрация веществ, температура и степень смешивания топлива с кислородом в каждом месте столкновения потоков. Такой подход позволяет понять, как топливо и кислород смешиваются и реагируют, формируя структуру пламени, в зависимости от долей смешения. Затем, воспользовавшись результатами предыдущих расчетов, которые показывают зависимость температуры от степени смешивания топлива и кислорода, ученые перенесли эти данные на модель горения метилметакрилата в чашечной горелке. В итоге, проанализировав полученные данные, исследователи сумели установить связь между тепловым потоком и скоростью поступления газа из жидкого топлива.

Этот подход оказался весьма удачным. Он точно определил скорость сгорания топлива и показал хорошее совпадение с реальным распределением температуры в пламени. За счет оптимального баланса между продолжительностью расчетов и уровнем точности он лучше прогнозирует распределение важнейших веществ в пламени.

«Перед нами стоит большая цель — собрать подробную базу данных по свойствам горения большого числа различных полимеров. Уже проведены успешные исследования по нескольким материалам: оргстеклу, пенополиуретану, полиэтилену и эпоксидной смоле. С помощью методов масс-спектрометрии, газовой хроматографии и других технологий мы стараемся точно определить состав полимеров и состав продуктов их сгорания. Нам важно не только выполнить инженерные расчеты, но и понять глубинные причины различий в горючести веществ. Ответ на вопрос, почему одни материалы горят сильнее, а другие слабее, поможет разработать способы снижения их способности к возгоранию», — подытожил Станислав Трубачёв.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Источник информации и фото: Управление по пропаганде и популяризации научных достижений СО РАН