Почему генетика в нашей стране долгие годы была под запретом? Чем живет и дышит сегодня Институт общей генетики РАН? Что представляют собой генетические исследования в онкогематологии и почему они важны? Зачем генетики стремятся возродить мамонтов? Об этом рассказывает Андрей Витальевич Мисюрин, доктор биологических наук, директор Института общей генетики РАН.

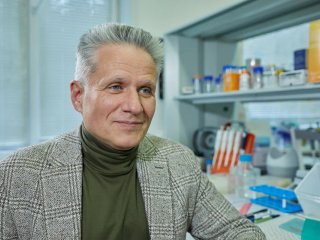

Андрей Витальевич Мисюрин. Фото Елены Либрик / Научная Россия

Андрей Витальевич Мисюрин — молекулярный биолог и генетик, иммунолог, гематолог, онколог. Доктор биологических наук, директор Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН. Известный ученый в области генетики кроветворной и лимфоидной ткани, автор работ, посвященных изучению проблем молекулярно-генетического патогенеза острых миелоидных и лимфоидных лейкозов, лимфом, хронических миелопролиферативных заболеваний, множественной миеломы и других гемобластозов. Благодаря его усилиям были созданы и успешно работают лаборатории в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, НМИЦ гематологии МЗ РФ.

— Андрей Витальевич, у вашего института сразу несколько памятных дат. Что это за даты?

— Наш институт не только долгожитель, он имеет несколько дат и мест своего рождения. Впервые он родился в Ленинграде, его создал Николай Иванович Вавилов. Но 91 год назад вместе с академией наук институт переехал в Москву. А в 2026 г. будет 60 лет, как институт был заново воссоздан в Москве, это случилось в 1966 г.

— Второе рождение после длительного перерыва гонений на генетику?

— Перерыва формально не было. Было гонение, которое воспринималось как торжество тех, кто называл себя мичуринцами, и они благоденствовали до 1966 г., пусть не в этих стенах, но в составе Института генетики.

— Как вы думаете, что не устраивало мичуринцев в генетике, почему они на нее ополчились?

— Скорее всего, устраивало бы все, если бы не клановые вопросы объединения активных людей вокруг определенной персоны — Т.Д. Лысенко. Многие «классические» генетики переходили в лагерь мичуринцев.

— А тем, кто не переходил, приходилось тяжело, вплоть до расстрела.

— Конечно, Лысенко лично не выносил приговоров и даже не писал доносов, о чем с гордостью говорил. Но зато, как когда-то Иван Грозный, который уходил из Москвы и говорил, что больше не царь, Трофим Денисович, когда в 1948 г. над ним сгустились тучи, написал Сталину письмо о том, что готов сложить все свои полномочия, если его заслуги не признаются государством. Это вызвало обратную реакцию, Сталин решил его поддержать. По некоторым сведениям, на сессии 1948 г. с самим Лысенко могли распрощаться, поскольку классические генетики тоже прибегали к помощи официальной власти. Мне кажется, что основной урок, который можно отсюда извлечь, таков: для решения научных споров не надо прибегать к помощи власти. Даже если ты находишься в правильном русле, придерживаешься канонических воззрений, этого делать не стоит. Или, если заблуждаешься, можно решить эти споры, не прибегая к помощи власти.

— Этот большой перерыв в существовании Института генетики нанес ему ощутимый вред или пробелы удалось быстро восполнить?

— Это принесло вред самому институту, но это не значит, что знания не были получены. Они же получались по всему миру. К сожалению, наш институт сильно отстал именно потому, что долго находился в плену ложных воззрений, не развивал молекулярную биологию. Но при этом она все-таки развивалась в нашей стране, были очаги, где этим можно было заниматься. Мы знаем, что хотя Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский прошел лагерь после перемещения в СССР, он имел лабораторию на Урале, которая стала центром притяжения для тех, кто хотел заниматься настоящей биологией. Там эта школа жила, знания передавались, проводились семинары. Наука не замирала ни на год в нашей стране, хотя, конечно, официальная наука имела печальный период «заморозки».

— Можно ли сказать, что институт догнал мировую генетику и не отстает ни на шаг?

— Вы знаете, еще с советских времен и до сих пор ведутся споры о том, когда мы догоним и перегоним Америку, а теперь уже и другие страны. Я бы на этот вопрос воздержался отвечать. Нельзя в науке быть впереди кого-то. Можно в своей сфере быть на острие науки и заниматься свежими вещами, не повторять того, что делает кто-то другой. В нашем институте, безусловно, делаются пионерские работы в целом ряде направлений.

— Недавно мы брали интервью в вашем институте о нейромикробиоме. Это одно из таких направлений?

— Действительно, у нас профессор Валерий Николаевич Даниленко развивает это направление, передовое и очень интересное, имеющее перспективу.

— Какие еще направления считаете пионерскими?

— Это историческая генетика, палеогенетика. У нас есть лаборатория, которую создал академик Евгений Иванович Рогаев. Эта лаборатория сейчас активно функционирует, недавно вышла работа об истории скифов на территории нашей страны. Она всех волновала еще до появления известного стихотворения Александра Блока. Эта работа открыла много нового: например, оказалось, что скифы генетически разнородны. Это разные люди по крови, по происхождению, но при этом образ жизни кочевников их объединял. Это очень важный результат, который было непросто получить. Он действительно пионерский, прорывной. В нашем институте создают новые сорта растений. У нас работает генетик Алексей Александрович Пенин, им созданы новые сорта гречихи. Совместно с нашим филиалом в Санкт-Петербурге, в Петергофе, он успешно работает над созданием новых сортов ржи — исконно русского злака, который оказался некоторое время назад пренебрегаемым. Но благодаря усилиям наших генетиков, возможно, произойдет его возрождение. Мы не кого-то догоним и перегоним, а просто возродим то, что имеет вековую историю.

— Рожь была пренебрегаема? Не знала. На мой взгляд, ничего вкуснее ржаного хлеба нет.

— Но с ней сложнее работать по многим причинам. В России все меньше возделывают рожь, в отличие от Скандинавских стран, где, зная о высокой полезности ржи, ею активно занимаются. У нас очень хорошая биоинформатическая школа. У нас работает член-корреспондент РАН Всеволод Юрьевич Макеев, им созданы оригинальные алгоритмы; с их помощью можно находить сигналы, с которыми связываются транскрипционные факторы. С помощью разработанных им алгоритмов в геномах человека, животных, растений можно находить множество различных вещей. В ноябре 2025 года мы с большим успехом провели конференцию «Генетика-2025», где прозвучали доклады об этих результатах. Многие коллеги приехали из-за рубежа, это очень интересная площадка. Николай Иванович Вавилов любил проводить конгрессы, был их активным участником, и мы хотели бы возродить эту традицию. Поэтому собираемся ежегодно проводить такое мероприятие.

— Вы сами уже много лет занимаетесь генетическими исследованиями в онкогематологии. Они не велись в институте до вашего прихода?

— Институт общей генетики славен тем, что у него есть свои направления, которые стали классическими. Например, популяционная генетика. В этом ИОГен считается лидером мирового уровня. Есть лаборатории, которые занимаются насекомыми. Это, например, отдельная лаборатория генетики насекомых, а также небольшая лаборатория Дмитрия Владимировича Мухи, которая тоже занимается насекомыми, но он еще изучает бактерии.

— Человек с такой фамилией просто обязан заниматься насекомыми!

— Кстати, мухами он тоже занимается. Есть несколько лабораторий, которые занимаются генетикой растений. Есть лаборатория генетики человека, которой заведует Ольга Владимировна Жукова. Академик Николай Казимирович Янковский возглавляет лабораторию генной географии. Это направление тоже связано с человеком, с генетическим разнообразием, на основе которого мы отличаемся друг от друга. В институте четыре лаборатории, изучающие человека. В филиале есть лаборатория Елены Игоревны Степченковой, там давно занимаются онкогематологией. Такие исследования велись еще до того, как я пришел в институт. Поэтому нельзя сказать, что с моим приходом в институт что-то резко изменилось и появилась новая тематика. Просто мы будем все это исследовать несколько шире и глубже.

— Почему важны эти исследования?

— Дело в том, что кровь ― это интегральная ткань, объединяющая все наши органы. Когда-то даже думали, что в крови содержится душа человека.

— На самом деле нет?

— Мы знаем, что если выйдет вся кровь, то и жизни никакой не будет. В каком-то смысле так и есть, потому что не выживет ни одна наша ткань, стоит только случиться небольшой гипоксии: начнет развиваться гангрена. Мы знаем, насколько сложно поддерживать кровь в норме. Существует очень сложная иерархия взаимоотношения клеток элементов крови, и нужно, чтобы все эти клетки попали в нужное место нашего организма. Поэтому кровь очень важна сама по себе как ткань. Кроме того, этот объект очень доступен ― легко взять периферическую кровь из вены, начать с ней работать. Исторически сложилось так, что многие вещи, связанные с генетикой человека, с соматическими заболеваниями, имеют отношение к тем находкам, которые случились при исследовании крови. Например, в цитогенетике человека транслокации и другие перестройки, которые встречаются в наших клетках, становятся причиной развития разных заболеваний. Впервые это было доказано именно при изучении крови, когда в 1960 г. была открыта филадельфийская хромосома. Авторы, которые ее открыли, взяли всего семь образцов от разных людей, страдающих онкогематологическим заболеванием, и показали, что эта хромосома встречается у всех этих людей независимо от пола, возраста, стадии заболевания. Впервые маленькая заметка на полстранички была опубликована в журнале Science. С нее началась вся цитогенетика человека. Конечно, цитогенетика существовала и до этого, но патогенез не связывали с каким-то конкретным вариантом перестройки хромосомы.

До сих пор с кровью удобно работать. Открыто очень много онкомаркеров и молекулярных механизмов, приводящих к появлению опухоли, развитию наследственных заболеваний. Все это было обнаружено именно у больных, которые страдают заболеваниями крови. Допустим, генетика со́лидных заболеваний отставала, и она до сих пор догоняющая. Примером для исследования всех последующих заболеваний, которые так или иначе приводят к развитию опухоли у человека, стала генетика новообразований крови. Будучи студентом, я стоял перед выбором, где мне делать курсовую и дипломную работы. Я мог пойти в НИИ канцерогенеза, куда меня звал Гарри Израилевич Абелев. Было интересно, тогда они открыли альфа-фетопротеин, у них были очень информативные исследования. Я должен был пойти туда работать еще фактически студентом.

— Что же вас остановило?

— У нас была веселая компания молодых людей, которые пошли работать в Гематологический центр. Кто-то был старше меня курсом, были и мои однокурсники. Желание не расставаться с этой веселой компанией случайным образом привело меня в институт, где занимаются кровью. С тех пор я в этой проблематике.

— Можно ли утверждать, что все онкогематологические проблемы имеют генетическую причину?

— Так же, как любое заболевание имеет генетическую причину. Ведь мы даже привычными для нас инфекциями болеем, потому что у нас есть такие генетически предопределенные рецепторы, с которыми какие-то вирусы могут взаимодействовать. Даже наша реакция на травму зависит от генетических причин. У нас же не отрастают ноги или руки, как у ящериц, у которых заново вырастет хвост, если его оторвать. Мы во всем зависим от того, какова наша генетика.

— Что важного вам удалось понять в этой области исследований?

— Когда мы этим только начали заниматься, практического применения генетические подходы в онкогематологии не имели. Доктора говорили: зачем находить какие-то генетические поломки в опухоли, если ее и так видно под микроскопом? В обычный световой микроскоп можно было увидеть бластные клетки, так зачем копаться, заходить глубже, искать что-то, что незначимо? Это воспринималось как обычное любопытство. В дальнейшем оказалось, что выявление молекулярных причин, расшифровка механизма патогенеза приводят к тому, что начали появляться таргетные препараты.

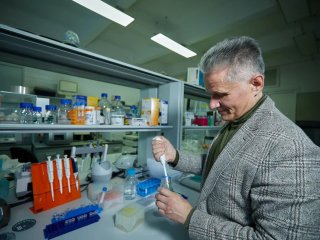

Андрей Витальевич Мисюрин. Фото Елены Либрик / Научная Россия

— Индивидуально воздействующие именно на этот вид опухоли?

— Да. На первопричину, на спусковой механизм, который привел к тому, что развилась опухоль. Известно, например, что многие тирозинкиназы, если в них происходит мутация, становятся причиной развития онкологических заболеваний. Но оказалось, что к ним можно подобрать низкомолекулярные вещества, которые могут входить, как ключ в замок, в соответствующий белок и прерывать работу этих тирозинкиназ. Если бы мы этого не знали, то не появились бы соответствующие лекарства. Многие из них уже даже и существовали ― просто проводился скрининг библиотек низкомолекулярных веществ, из них выбирали те, которые обладали необходимой активностью. Сейчас это решается еще и биоинформатическими методами. Есть понятие «молекулярный докинг»: можно построить модель молекулы, которая войдет в нужный «карман» патогенетического белка, чтобы его подавить. И далее уже химики-синтетики подбирают из библиотек нужный прототип, корректируют его структуру (убирают или добавляют какой-то радикал) и создают эффективное лекарство. Так что главный урок состоит в следующем: от праздного любопытства можно прийти к важному факту, который позволил изменить жизнь людей. Мы стали меньше бояться смерти. Вообще, я размышлял на эту тему: для чего нужна генетика? И пришел к выводу, что генетики не существует. Подобно тому, как нет искусства, а есть художники. Есть краски, есть пигменты, есть люди, которые из этого делают объекты, воспринимаемые нами как искусство.

— Нет поэтов, есть слова?

— Да. И генетика ведь тоже — некая совокупность изменяющихся данных и методов, которые делают люди. Не будет людей — не будет генетики.

— Так можно сказать вообще про науку. Науки не существует, есть ученые.

— Можно. И пока есть люди, которые, может быть, даже вопреки каким-то личным обстоятельствам занимаются странными вещами, копаются в своих объектах и находят что-то новое, раздвигают границы познаваемого мира, иногда наталкиваются на что-то, что на первый взгляд кажется не очень важным, но потом оказывается, что это совсем не так. Наука движется вперед. Кстати, пример с хромосомой: молодые люди в штате Филадельфия обнаружили, что филадельфийская хромосома ― это продукт обмена девятой хромосомы и одной из маленьких (тогда не знали какой ― 21-й или 22-й). Этот симбиоз дает выглядящую несколько более удлиненной девятую хромосому. И они увидели, что такая хромосома встречается у разных людей. Казалось бы, банальный факт. Настолько банальный, что один из мичуринцев говорил: хромосомы нужны у нас в клетке для того, чтобы, как стойки в палатке, не давать ядру схлопнуться. В этом смысле мичуринец не отрицал хромосомы и признавал их полезность. Так вот, ученые, обнаруживая разные факты, сначала даже не знают, для чего это нужно. Они подходят к клетке, как любопытный пионер из кружка, решивший изучить радиоприемник: он берет работающий прибор, разбирает его, получает набор деталей, копается в них и пытается понять, как и почему он работал. Иногда удается собрать кусочек пазла ― увидеть, что эта деталь подходит к другой, — но полную картину он увидеть не может.

— Так же и клетка?

— Да. В этом смысле все заболевания представляют собой такую природную модель, неработающий приемник. Возникает какая-то болезнь, и мы исходим из гипотезы, что сломался некий ген или что-то повреждено в нашем геноме. Потом сравниваем геном заболевшего человека с условно здоровым. Находим различия. И дальше работают уже другие ученые, пытающиеся понять, каков механизм. Так же и с филадельфийской хромосомой. Когда была обнаружена эта перестройка, другие ученые исследовали область перестройки в девятой хромосоме, где возникают точки разрыва. Изучая их, Джон Гроффен (Университет Южной Калифорнии, США) пришел к выводу, что при образовании химерного онкогена партнером гена из 22-й хромосомы, который он назвал BCR (англ. breakpoint cluster region ― «район точек разрыва»), выступает ген ABL, а это как раз тирозинкиназа. Но откуда этот ген? Вирусолог Герберт Абельсон (Чикагский университет, США) ранее обнаружил его, изучая вирусы животных.

То есть сначала прототип этого гена был обнаружен в вирусах, затем уже у человека. Например, очень многие гены, которые служат рецепторными киназами у человека, были открыты в 1970-х гг. учеными, исследовавшими вирусы у кошек, ― выделяли вирусы, рассматривали под электронным микроскопом. Потом придумали смешивать ДНК разных вирусов между собой, гибридизировать и опять смотреть под микроскопом. Вдруг увидели, что некоторые из этих вирусов полностью схлопываются между собой, а некоторые образуют петельки, то есть у них существуют участки, где они не комплементарны. Так пришли к выводу, что в каких-то из этих вирусов есть странная последовательность, которой нет в обычных вирусах. Ученые стали изучать эту ДНК, и оказалось, что это ген, кодирующий тирозинкиназу. Потом обнаружили, что и у человека есть такой же ген, немного отличающийся. Впоследствии это привело к развитию целой отрасли науки. В итоге у нас сейчас есть препараты, подавляющие работу таких тирозинкиназ, их успешно применяют для лечения многих злокачественных опухолевых заболеваний, например рака щитовидной железы. А началось все с банальных упражнений странных биологов, которые просто систематизировали кошачьи вирусы.

— Мы с вами выяснили, что исследования подобного рода важны, чтобы получать адресные препараты, умеющие лечить разные виды опухолей. А можно ли эти методы применять для прогноза онкологических заболеваний, в частности в онкогематологии?

— В ограниченном смысле можно, потому что есть некоторые заболевания, которые все-таки опираются на наследственную природу. Сейчас нам дали материал семьи, в которой на протяжении трех поколений развивается лимфома. Естественно, представители этой семьи подписали информированное согласие, что они готовы принять участие в нашем исследовании.

— Это как знаменитая история Анжелины Джоли, когда в нескольких поколениях развивался рак груди, и она приняла решение радикально удалить этот орган. А здесь развивается лимфома ― что можно сделать, дабы предотвратить развитие этого заболевания?

— На данном этапе ничего. Если в этой семье будет передаваться какая-то предрасположенность, то, скорее всего, болезнь может развиваться вновь и вновь. Но когда мы узнаем, в каком гене находится эта мутация, передающаяся из поколения в поколение, мы можем попытаться создать новые лекарства.

— Может быть, ЭКО решит эту проблему? Выбрать здоровый эмбрион без этой мутации?

— Я не сторонник ЭКО, хотя, на первый взгляд, этот подход или пренатальная диагностика могли бы решить проблему такой семьи. Сейчас мы начали исследовать эту семью. Пока ничего определенного сказать нельзя. Такие гены редко проявляются, если нет дополнительных мутаций. Допустим, есть люди, у которых отсутствует одна из копий гена P53 ― это важный ген, отвечающий за генетическую стабильность, за то, чтобы наши клетки, если вдруг произошло что-то нехорошее, не дали потомков таких, из которых может развиться опухоль. Есть люди, у которых только одна полноценная копия этого гена. В подобных семьях у носителей данной мутации часто возникают злокачественные опухоли, потому что достаточно одного события, чтобы развилась опухоль, если выйдет из строя единственная рабочая копия этого гена. Но значит ли это, что такие люди не имеют права на жизнь? Все равно они ценны хотя бы сами для себя, для своих близких.

— Почему вы против пренатальной диагностики и ЭКО?

— Мне самому эта сфера кажется неинтересной, я от нее всегда сознательно уходил, хотя иногда меня туда вовлекали.

— А почему неинтересно? Ведь таким способом можно решить проблему наследственных заболеваний.

— Я бы не хотел заниматься тем или иным способом регулирования численности людей.

— Вы считаете, что это не наша человеческая функция?

— Это наша человеческая функция, когда мы планируем семью, заводим детей. Но не в случае ЭКО. К сожалению, если говорить про молекулярные методики, ни одна из них не может быть на 100% достоверной. Всегда есть риск ложного ответа. Даже пусть в течение какого-то периода времени все работает хорошо, но что-то в лаборатории случается, какой-то сбой, и представьте, что мы выдаем ложноположительный результат, женщина делает аборт вместо того, чтобы родить здорового ребенка. Представьте обратное: тесты провели, сказали, что все хорошо, а рождается больной ребенок. Исследователь может настроить свою методику таким образом, чтобы второго случая, когда рождается больной ребенок, практически не было. Но не существует таких методов, чтобы свести это к нулю.

— Но ведь количество ошибок снижается, ученые стремятся к тому, чтобы их не было вообще.

— Конечно. При этом мы знаем, что в США были уголовные процессы в связи с ложноположительными результатами: успешно работающие компании занимались определением трисомий с помощью секвенирования нового поколения неинвазивными методами, когда берется кровь беременной мамы и в ней исследуют следовые количества фетального материала от развивающегося младенца. Было подсчитано количество и показано, что материала 21-й хромосомы немного больше нормы. Делают вывод о том, что у плода трисомия 21-й хромосомы, при которой развивается синдром Дауна.

— А на самом деле нет?

— Это иногда становится фатальной ошибкой, артефактом исследования. Тут, бесспорно, очень важен постнатальный скрининг, когда ребенок уже родился, и у нас в стране такая программа есть.

— Но когда рождается ребенок с синдромом Дауна, уже поздно что-то предпринимать.

— Да. Но при этом всегда будет соблазн: когда мы знаем, что можем влиять на то, кто родится, значит, можем по заказу просить, например, мальчика, а не девочку. Менять цвет глаз или вообще заказывать гения. Еще и по этой причине я не хочу заниматься такими вещами. Помню, в детстве меня старший брат потчевал булкой с маслом, говоря, что мама просила его проследить за тем, чтобы я эту булку съел. Я отправился к маме с просьбой дать мне возможность не хотеть булку с маслом. И я это разрешение получил. Видимо, эта булка в себе содержала также возможность не хотеть заниматься некоторыми вещами в науке.

— Если, допустим, в семье практически стопроцентный риск рождения ребенка с такого рода заболеваниями, то лучше отказаться от ЭКО?

— Почему в этом случае не принять решение вообще не иметь своих детей и взять готовых, которых очень много? Это обездоленные дети. Я не уверен, что мои гены чем-то лучше, чем гены детей, лишившихся родителей. Это дети зачастую из очень хороших семей. Допустим, погибли близкие и дети оказались без попечения.

— Но ведь дети из неблагополучных семей тоже имеют право на семью и нормальную жизнь.

— Конечно. Есть страны, где вообще нет брошенных детей, ― их всегда забирают родственники, близкие, просто неравнодушные люди. Мне кажется, странно, что у нас такое есть. Мы как-то механистически относимся к зачатию и рождению, думая, что, опираясь на достижения разума, нашей науки, покопавшись в наших генах, мы можем решить все проблемы. Но в какой-то момент мы можем и потерять свои человеческие качества. Почему многие занимаются наукой, в частности генетикой? Я статистику не проверял, но многие мне говорили, что они стали заниматься биологией, медициной или генетикой, потому что кто-то из их близких рано умер либо они сами в какой-то момент осознали, что умрут. Людям присущ страх смерти, это нормально, но у некоторых он настолько силен, что побуждает к действию. Некоторые из таких людей, зная о ярких и больших достижениях науки, хотели бы сами заниматься наукой, чтобы быть ближе к этим достижениям и снизить собственный страх. Потому что они будут знать: в их руках будет механизм, с помощью которого они смогут работать над продлением жизни, спасти своих близких, продлить биологическую жизнь. Получается, что генетикой часто занимаются, потому что есть этот страх смерти, а еще людьми движет страх голода, поэтому иногда они принимают решение работать над созданием продуктивных сортов растений или пород животных.

— А вы зачем?

— Я предпочел науку карьере военного, хотя должен был отправиться в военное училище. Стал заниматься наукой именно потому, что решил найти некое «средство Макропулоса».

— Нашли?

— Не нашел, поскольку меня увлекли другие вещи. Более того, я сейчас совершенно убежден, что какой-то способ несколько увеличить биологический срок жизни может быть случайной находкой ― можно на что-то такое набрести, но заниматься этим целенаправленно не нужно, так же как мне не нужно заниматься ЭКО. Полностью сосредоточиться только на том, чтобы найти это «средство Макропулоса», ― это не мое. Мы еще не избавились от обычных заболеваний, еще не знаем всех законов, благодаря которым работает наша клетка: как поддерживается наш геном, как сохраняется генетическая информация, передается из поколения в поколение. Есть чем заняться.

— Как, на ваш взгляд, будет развиваться генетика в онкогематологии? Куда будет двигаться?

— Будет открываться все больше мишеней, для которых разработают таргетные препараты, все больше заболеваний будет излечиваться. Будет совершенствоваться диагностика. Однако будут выявляться и новые заболевания или их разновидности, ранее неизвестные. Справившись с одними заболеваниями, нам придется справляться потом с другими. Это неизбежно. Карта выявленных генетических поломок будет все более изощренной, в ней будет все сложнее разбираться, и, наверное, тут нельзя будет обойтись без искусственного интеллекта.

— Не настанет ли момент, когда искусственный интеллект, который будет все совершеннее, скажет: «А зачем мне этот слабый биологический вид, вечно болеющий, с поломками? Давайте обойдемся без него». И не для того ли существует человек, чтобы создать эту новую, совершенную расу?

— Я бы сказал так: скорее человек сам по себе, как совокупность, гораздо ближе к тому, чтобы так относиться к части себе подобных, и подобное антигуманное решение могут принять сами люди без помощи всякого ИИ. Наверное, это самое ужасное, и нам нужно бояться скорее себя, чем кого-то еще. У кого-то может возникнуть соблазн выделить некую группу привилегированных людей, а других по разным причинам называть неким «балластом», в том числе генетическим, и тем или иным способом ограничить в возможности существования.

Андрей Витальевич Мисюрин. Фото Елены Либрик / Научная Россия

— Новая евгеника?

— Тут я не стал бы бросаться терминами. Приверженцами евгеники были известные классические генетики, которые заложили принципы молекулярной биологии, предложили матричный принцип воспроизводства генетического материала. Хотя Николай Константинович Кольцов думал, что хромосомы состоят из белка, но идею о том, что в основе воспроизводства генетического материала лежит матричный принцип, выдвинул именно он. То есть ученые, которые рассматривали евгенику в положительном смысле, сделали много полезного для развития науки. Это как ружье: можно стрелять по мишени и радоваться меткости, не нанося никому вреда, а можно убивать себе подобных. Одно и то же может в разных руках работать по-разному. Сама по себе евгеника не представляет собой что-то очень плохое. Кстати, в какой-то момент у лысенковцев появились очень веские аргументы, почему нужно бороться с классической генетикой, поскольку они указали на то, что среди «вейсманистов-морганистов» есть те, кто хотел бы очистить нашу расу от мутационного груза. Лысенковцы же говорили, что противостоят этим изуверским поползновениям. Поэтому, несмотря на то что они сами были лжеучеными, они нащупали уязвимость в позиции некоторых классических генетиков, на которую они не замедлили обратить внимание властей, и затем использовали благосклонность власти как дубинку, чтобы решить свои меркантильные задачи.

— Есть ли у вас какая-то научная мечта? Я уже поняла, что это не «средство Макропулоса».

— Мы с коллегами разработали некоторые гуманизированные антитела, которые обладают противоопухолевой активностью. И моя мечта ― думаю, она реализуется даже в ближайшее время, ― чтобы они вошли в арсенал онкологов, чтобы можно было лечить злокачественные опухолевые заболевания при помощи наших антител. Еще одна мечта: хорошо бы шире использовать профилактическую иммунизацию против онкологических заболеваний так же, как мы себя иммунизируем от ковида, от гриппа.

— Упреждающая вакцинация, а не такая, как сейчас, которая лечит уже заболевших?

— Да. Профилактическая вакцинация. Я думаю, что когда-то это станет возможно. Мы уже сейчас знаем, что некоторые виды опухолей, развиваясь, неизбежно приведут к появлению тех или иных поломок, маркеров, против которых можно было бы проводить профилактическую иммунизацию.

— Вы имеете в виду прежде всего ВПЧ-инфекцию, ассоциированную с раком шейки матки и рядом других заболеваний?

— Это пример, когда это уже работает. Известно, что некоторые гены, которые относят к новым, активируются только в опухоли, и они уже хорошо описаны. В нашем институте работает Андрей Петрович Козлов, который открыл множество таких генов, и некоторые из них проходят по всему миру успешные клинические испытания в качестве противоопухолевой вакцины. Но их предполагается применять для лечения уже заболевших людей, в то время как, зная, что такие гены неизбежно активируются, когда опухоль возникнет, мы тем самым уже обладаем знанием о том, что нас может ожидать, если у нас будет эта опухоль. Значит, пока мы еще не заболели, мы можем себя проиммунизировать, снизив риск развития этих опухолей. Особенно это важно, наверное, для тех, кто занят в опасных производствах, где есть ароматические канцерогенные соединения, ― допустим, в нефтехимическом производстве. Мне кажется, там имело бы смысл иммунизировать целую группу людей.

— Или высокий риск наследственного заболевания, как в случае с лимфомой. Как вы думаете, можно таким образом предотвратить заболевание?

— Действительно, эту семью можно было бы обезопасить простой вакцинацией. Той же Анджелине Джоли не пришлось бы избавляться от столь важного для женщины органа, если бы на тот момент существовала такая вакцина. При помощи вакцинации можно было бы ее подготовить, чтобы в дальнейшем она бы успешно справлялась с этим заболеванием, если бы оно возникло.

— Вы не только генетик, но и лирик: пишете прозу, стихи. Есть ли у вас стихотворение о генетике?

— Позвольте предложить вашему вниманию шуточное. Называется «Галатея».

Я пролил кровь в стерильную пробирку.

Чтоб не свернулась, взял на глюгицире.

Плеснул слегка гемолизным раствором.

И лопнули твои эритроциты.

Соленым, будто слезы, физраствором

Промыл два раза ядерные клетки,

На быстрой центрифуге осадил.

Ресуспендировал осадок в STE,

Развел прозрачным пенным «эс-дэ-эсом»

И ввел в раствор протеиназу «ка».

Пробирку бросил на ночь в термостат,

А сам домой отправился, где ужин

И где ждала согретая постель.

Наутро отфенолил эту чачу

И осадил холодным этанолом

Интактные спирали ДНК.

Потом устроил лазерное чтиво,

И вот держу в руках твой полный сиквенс.

О, как прекрасно сложен твой геном!

Гудел всю ночь мой мощный инкубатор,

Густым созвездьем лампочки блистали

И точный таймер мерно стрекотал.

На выщербленном кафельном полу

Наутро я лежал в изнеможенье,

И ножка стройная через меня перешагнула.

О, как победно хрустнули очки!..

— Такое в принципе возможно ― создать Галатею?

— Конечно. Мы мечтаем пусть не создать Галатею, но возродить мамонтов. Хотим применить примерно такую же методику.

— И что с ними делать?

— Просто радоваться этим созданиям ― ведь они прекрасны.

— Но зачем возрождать мамонтов?

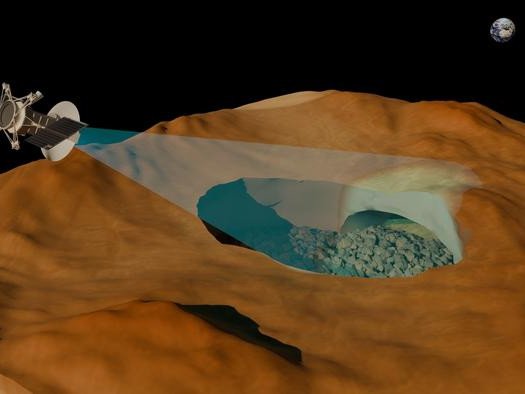

— Пока мы будем их возрождать, наверняка попутно разработаем много полезного для самого человека, не только для мамонтов. Будут разработаны новые генетические технологии. Мы надеемся, что из останков мамонтов, которые находят в вечной мерзлоте, нам удастся извлечь частично сохранившиеся хромосомы. Сейчас уже есть методики, при помощи которых возможно эти хромосомы залечить ― пусть не целиком, а какие-то очень протяженные сегменты. Если у нас получится целиком репарировать хромосомы, мы можем с помощью манипуляторов пересадить их в клетку слона. Это отдельная задача ― получить удобную для работы линию клеток слона, потому что у нас такой пока нет. Но мы можем взять в зоопарке или где-то еще кровь слона или другой биоматериал и попытаться сделать иммортализованную клеточную линию, которая могла бы поддерживаться продолжительное время в лабораторных условиях, чтобы с нею можно было бы работать. В ядра такой клеточной линии мы могли бы ввести воссозданные хромосомы мамонта, в какой-то момент они будут находиться в пробирке. Если удастся заменить в такой линии хромосомы слона на хромосомы мамонта, то идея возродить этот вымерший вид не будет казаться невероятной.

— Тут же возникает соблазн возродить дорогого вам умершего родственника ― сохранить ДНК, а потом воспроизвести.

— Да, он будет похож, но это не будет ваш папа или дедушка. Это будут другие личности, только по облику похожие на ваших родственников.

— Тем не менее надо ли пытаться сделать такое?

— Я бы не стал. Я уже говорил о том, что уникальная личность часто становится такой, потому что она проявилась в определенных условиях. Не всегда эти условия были хорошие. Неужели мы обречем наше клонированное существо, неотличимое от Альберта Эйнштейна, на те же страдания, которые пережил гениальный ученый, чтобы оно тоже стало гением?

— Значит, с мамонтами можно, а с людьми ― нет?

— Далеко не каждого нашего современника удивляет, что люди так обходятся, например, с крупным рогатым скотом, используя не совсем гуманные зоотехнические практики. Это существа, которые нам даны для еды. Что касается возрождения мамонтов усилиями ученых, то ведь мы виноваты в том, что эти животные больше не существуют. Известно, что именно люди были пособниками того, что мамонты исчезли. Они вымерли не только потому, что ландшафт изменился и пропала травка, которую они с удовольствием ели. Они исчезли, потому что люди их активно истребляли.

— Так почему бы нам теперь не стать пособниками их возрождения?

— Да, возродить их, чтобы избавиться от чувства вины и стать участниками большого научного открытия. Цель вполне благородная.