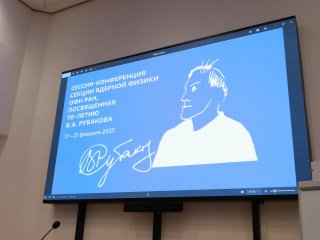

17 февраля в здании Президиума РАН открылась сессия-конференция секции ядерной физики отделения физических наук РАН «Физика фундаментальных взаимодействий», посвященная 70-летию со дня рождения выдающегося российского физика-теоретика академика Валерия Анатольевича Рубакова. Организаторы мероприятия — Российская академия наук, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Институт ядерных исследований РАН. Программа конференции рассчитана на пять дней и включает восемь тематических секций по основным теоретическим и экспериментальным аспектам физики фундаментальных взаимодействий — от астрофизики частиц и космических лучей, гравитации и космологии до физики нейтрино и фундаментальной ядерной физики.

Кроме того, на конференции представят самые свежие результаты исследований в области физики черных дыр и нейтрино, изучения свойств темной материи и темной энергии, природы кварк-глюонной плазмы и фазовых переходов в ядерной материи, развития ускорительных экспериментов и теоретических исследований за пределами Стандартной модели физики. Всего запланировано около 470 докладов от ведущих научных центров России. Среди участников также ученые из Армении, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Сербии, Индии, Индонезии, Китая. Как отметил на открытии конференции академик Виктор Анатольевич Матвеев, столь широкое представительство из разных стран говорит о масштабе личности и научной деятельности В.А. Рубакова.

Виктор Анатольевич Матвеев

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

«Валерий Анатольевич Рубаков — крупный ученый, широко признанный в мире и пользующийся огромным уважением и авторитетом. Предельно честный и принципиальный человек, бесстрашный борец за чистую науку, он подготовил множество талантливых молодых ученых», — подчеркнул В.А. Матвеев.

Вклад академика В.А. Рубакова в развитие теоретической физики, космологии и физики элементарных частиц поистине фундаментален. Он заложил основы современного понимания процессов в ранней Вселенной и их связь с физикой микромира. Например, разработал теорию фазовых переходов в ранней Вселенной, новые модели темной материи, теоретически предсказал эффект распада барионного вещества вблизи магнитного поля, который сегодня носит его имя. Монографии ученого «Классические калибровочные поля», «Введение в теорию ранней Вселенной», «Теория групп и симметрий» — настольные книги для физиков-теоретиков во всем мире. В.А. Рубаков ушел из жизни в 2022 г. На открытии присутствовала его жена кандидат биологических наук Эльвира Ивановна Рубакова.

Эльвира Ивановна Рубакова

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

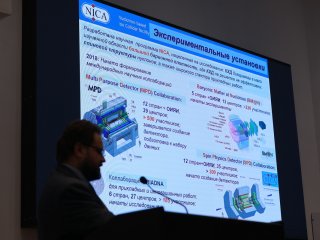

В фокусе внимания участников конференции — результаты экспериментов на крупных отечественных установках. Первый день открыли доклады, посвященные российскому мегапроекту — коллайдеру NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility). Это ускорительный комплекс, который создается на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне для изучения свойств плотной барионной материи. После запуска коллайдера NICA ученые планируют воссоздать в лабораторных условиях кварк-глюонную плазму — это особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого взрыва. Строительство комплекса начали в 2013 г. на базе лаборатории физики высоких энергий (ЛФВЭ) им. В.И. Векслера и А.М. Балдина ОИЯИ. Обо всех этапах строительства рассказал и.о. директора ЛФВЭ им. В.И. Векслера и А.М. Балдина ОИЯИ Андрей Валерьевич Бутенко.

В 2018 г. мегапроект вошел в национальный проект «Наука РФ» и тогда же было начато формирование международных научных коллабораций для создания уникальных исследовательских установок NICA. Это детекторы MPD (Multi-Purpose Detector), SPD ( Spin Physics Detector), BM@N (Baryonic Matter at Nuclotron) и облучательная станция для прикладных и инновационных работ Ariadna. Все они находятся в разной степени готовности, в создании каждой установки принимают участие более 300 участников из более чем 10 стран, включая Россию. Cегодня уже запущены в работу инжекторы легких и тяжелых ионов, в 2020 г. был запущен первый пучок ионов в кольце бустера, а весной 2022 г. пучок впервые был переведен из бустера в нуклотрон и ускорен. Далее пучок должен пойти в коллайдер.

«В кольце коллайдера пучок должен доускоряться до необходимого уровня и накапливаться для получения максимальной светимости, которая была заложена в проектную конфигурацию. Также для такого комплекса построена достаточно серьезная инфраструктура по электроснабжению и криогенному обеспечению. Запущены совершенно новые ожижители, криогенно-компрессорные станции, которые будут обеспечивать весь комплекс криогенного ожижения», — рассказывает А.В. Бутенко.

Андрей Валерьевич Бутенко

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

В декабре 2024 г. стартовали первые комплексные испытания системы коллайдера.

«На сегодня, середину февраля, мы уже охладили бустер. 24 марта мы собираемся запускать охлаждение нуклотрона и потом начнем работу с пучками, которая уже не закончится до запуска всего комплекса NICA. То есть мы начнем работу с пучками на нуклотроне, которые завершатся пуском коллайдера», — завершил доклад А.В. Бутенко.

Предварительно пуск коллайдера намечен на лето 2025 г. Сегодня к реализации проекта NICА подключены около 2000 ученых и специалистов из 90 институтов России и 26 стран мира. После ввода в эксплуатацию коллайдера NICA в 2025 г. число участников проекта только возрастет.

В ходе конференции также рассмотрят результаты экспериментов на таких крупных российских установках, как обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма», коллайдеры ВЭПП-2000 и ВЭПП-4М, нейтринный телескоп Baikal-GVD. Будут представлены результаты экспериментов в ЦЕРН и проект Супер чарм-тау фабрики в Китае. 20 февраля состоится мемориальная сессия, посвященная научному наследию академика Рубакова. Конференция продолжится до 21 февраля включительно. Избранные доклады конференции, содержащие новые результаты, будут опубликованы в журнале «Ядерная физика».