Когда и зачем создавался Научно-исследовательский институт механики МГУ им. М.В. Ломоносова? Какие задачи перед ним стояли тогда и какие стоят сейчас? Что такое ползучесть и как это свойство может повлиять на строительную конструкцию? Почему оболочка не менее важна, чем вся конструкция? Об этом рассказывает член-корреспондент РАН Дмитрий Владимирович Георгиевский, директор НИИ механики МГУ, заведующий кафедрой теории упругости механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

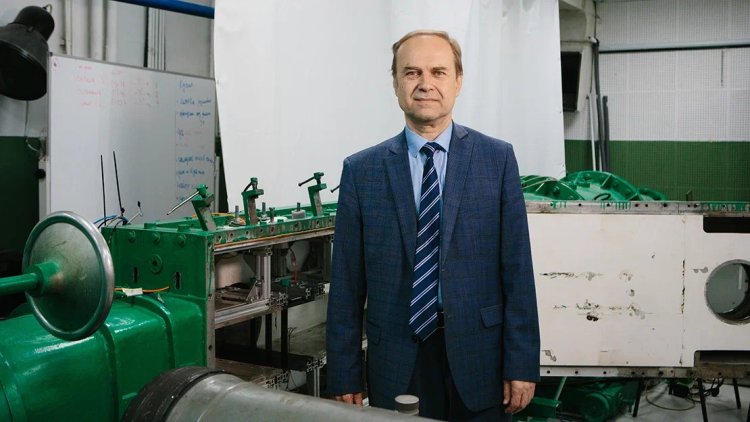

Дмитрий Владимирович Георгиевский. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия

Дмитрий Владимирович Георгиевский — доктор физико-математических наук, профессор РАН, член-корреспондент РАН. Специалист в области механики сплошной среды, механики деформируемого твердого тела, теорий упругости и пластичности. В числе научных интересов — деформирование тел с сильно различающимися характерными размерами, гидродинамическая устойчивость течений со сложной реологией. Лауреат премии Европейской Академии наук для молодых ученых СНГ (1999), премии Международного общества по анализу, приложениям и вычислениям (ISAAC) для молодых ученых (2005).

— Ваш институт существует уже много лет, это один из первых в структуре МГУ. Как и в связи с чем он был создан?

— Институт механики был создан постановлением Правительства СССР в 1959 г. Это действительно один из первых научно-исследовательских институтов в структуре МГУ. Он задумывался как объединение экспериментальных лабораторий на кафедрах отделения механики мехмата МГУ. Мехмат к тому времени существовал уже более четверти века, будучи образованным в 1933 г., и эти лаборатории были при кафедрах отделения механики. Тогда насчитывалось семь кафедр. Затем в течение 1960-х гг. институт постепенно начал выделяться из структуры мехмата. И в 1967 г. было принято решение организовать отдельное структурное подразделение в МГУ — Институт механики. С тех пор это независимый научно-исследовательский институт, в котором мы сейчас находимся. Но формально он существует с 1959 г., поэтому не за горами 70-летие.

— Почему не хватало мехмата и нужно было создавать целый институт?

— Дело в том, что на кафедрах мехмата проводились в основном фундаментальные, теоретические работы. Конечно, они необходимы и важны, без формул никакой практики не будет. Но зачастую эти формулы заканчивались самими формулами. Не было практического выхода. А после войны появились важные для страны заказы, которые нужно было делать в сжатые сроки качественно, на высоком уровне.

— Вы имеете в виду атомный и космический проекты?

— Да. Как и Институт ядерной физики в МГУ, Институт механики был направлен именно на эти проекты. Потом это все расширилось, появились задачи, связанные с гидро-, аэродинамикой, газовой динамикой. Эти направления постоянно развиваются. Что будет через десять лет, мы сейчас можем только предполагать.

— Что сейчас происходит в институте, какие основные направления развиваются?

— Мы, не только в институте, а вообще, условно делим механику на три больших цикла. Первый связан с механикой абсолютно твердого тела, когда деформациями можно пренебречь. Это движение тел, систем тел. Сюда входят робототехника, механика космического полета, небесная механика — все то, что описывается словом «движение». У нас по этому направлению работают две крупных лаборатории: одна занимается непосредственно робототехникой и так и называется, другая — лаборатория общей механики.

— Что представляют собой ваши разработки в области робототехники?

— Широко известна шагающая собака, которую много раз показывали на выставках и по телевизору. Она может бегать в разных режимах. Это лишь один из примеров. Понятно предназначение таких роботов — проникновение в недоступные для человека точки, области и выполнение какой-либо работы в этих зонах, допустим, в условиях высокой температуры или дозы радиации. Робототехника важна, современные роботы — это наше будущее. Беспилотники — тоже своего рода роботы. Это направление связано с движением абсолютно твердых управляемых тел.

Второе направление — это гидро-, аэродинамика, газовая динамика, изучающие течение жидкости, газа, плазмы. У нас есть хорошие экспериментальные установки, в которых мы можем моделировать сложные технологические, атмосферные явления. Есть отдельная лаборатория механики природных процессов, в которой описываются техногенные явления в природе — допустим, сели, бураны, смерчи, их влияние на человека. Газовая динамика — очень сложная наука: движение газа — это миллиарды молекул, которые мы заменяем сплошной средой, где все достаточно хаотично. Детонация, ударные волны. Неспециалисту даже представить непросто, как это можно описать. Газ в отличие от жидкости можно в десять раз сжать, нагреть до сверхвысоких температур, ионизировать. Не всегда понятно, как это можно моделировать и применять для решения конкретных прикладных задач. У нас тут есть разработки, алгоритмы. Человечество уже дошло до того, чтобы предельно формализовать эти процессы.

И третье направление связано с деформацией твердых тел. Это случай, когда тела не абсолютно твердые, а деформируемые, и существенно то, что их деформациями пренебречь нельзя.

— В частности, этим занимается академик И.Г. Горячева.

— Да, Ирина Георгиевна — председатель Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике — работает в лаборатории проектирования и прикладных методов расчета композитных конструкций нашего института. Она руководит одним из самых крупных в России научно-исследовательских семинаров по механике деформируемого твердого тела, ежемесячные заседания которого проходят в институте. Она ведущий специалист в области механики контактного взаимодействия и трибологии (это наука о трении соприкасающихся тел). В этом цикле у нас шесть лабораторий. Одну из них возглавляю я — это лаборатория упругости и пластичности. Мы занимаемся вопросами упругопластического деформирования тел и конструкций, вязкоупругости, ползучести.

— Что такое ползучесть?

— Представьте, что есть стержень и вы его нагрузили каким-то грузом. Вы смотрите, удлиняется этот стержень под действием груза или нет. Сейчас он такой, через день его длина изменилась. У нас такие эксперименты могут идти в течение месяца.

— Что это дает?

— Понимание свойств материалов. Все строительные конструкции, которые мы знаем, должны жить сотни лет. А за это время они «ползут». Мы должны математически моделировать эти явления.

— Почему при входе в ваш институт обвалилась лестница? Неправильно рассчитали ползучесть?

— Наверное. А может быть, материалы для строительства не удовлетворяли всем необходимым условиям.

— Вы не исследовали этот вопрос?

— Нет. Но лет 15 назад мы исследовали шпиль МГУ — как он качается, как движется, грозят ли ему ветровые нагрузки.

— И как?

— Мы дали строителям рекомендации по усилению некоторых конструктивных элементов на предмет ветровой нагрузки. Есть даже публикации на эту тему (Кийко И.А., Муравлев А.В., Сахаров А.Н., Чистяков П.В., Новотный С.В., Жуков А.И. Тензометрическое исследование и расчет деформированного состояния элементов конструкций шпиля высотного здания МГУ // Вестник МГУ. Сер. 1. Математика, механика, 2011. № 6. С. 37–40).

Дмитрий Владимирович Георгиевский. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия

— Кому вы еще давали рекомендации?

— К нам многие обращаются. Сейчас активно развивается строительная аэродинамика. Даже для строительства одного дома, не говоря уже про строительный комплекс, нужно иметь документы от ученых-аэродинамиков по вопросам ветровой нагрузки. Выдержит ли это здание ту или иную силу ветра при данной розе ветров, под таким-то углом? Что будет с человеком, который будет идти рядом с ним? Сейчас мы проводим исследования, делаем модельные эксперименты — строим дома в масштабе и продуваем их в трубе. По результатам выдаем сертификаты.

— Вы строите маленькие домики, как дети? А из каких материалов?

— Из разных. Дело не в том, какие материалы, важно, как они себя будут вести под действием ветрового потока. Из этого эксперимента можно выявить информацию о том, что будет, если построить такой дом и пустить ветровую нагрузку, создать сильный ветер.

— Как вы создаете ветер?

— В аэродинамической трубе. Включаем трубу, и компрессор начинает гнать воздух с той или иной скоростью.

— Какие нужны условия, чтобы домики оставались устойчивыми?

— Как раз это мы и выясняем для каждого конкретного случая. Расставляем по-разному и даем рекомендации архитекторам и строителям, чтобы эти домики были устойчивыми.

— Где будут строиться такие дома?

— Сейчас вся Москва строится. Все строительные жилищные комплексы — на Дмитровском шоссе, на Волоколамском, в самых разных местах — заключают с нами договоры. У нас очень много таких договоров.

— Значит, в Москве строят не абы как, в чем нередко обвиняют строителей, а с учетом расчетов ученых?

— Обязательно. Строят, только если у них есть бумага, например от нас, что такое расположение домов удовлетворяет всем требованиям безопасности.

— Поскольку сейчас экстремальные природные явления учащаются, как рассказывают климатологи и геофизики, это особенно актуально.

— Конечно. В Москве каждый год происходят ураганы с выдернутыми деревьями. Но одно дело — дерево повалилось, а другое дело — что-то с домом произошло. Должен быть большой коэффициент запаса. Это важные гарантии, и тут на ученых лежит большая ответственность.

— Какими исследованиями вы как ученый еще занимаетесь?

— Наша лаборатория занимается, например, течением тонких пластических тел. Есть задачи по прессованию прецизионно тонких пластических материалов. Вот у вас две абсолютно жесткие плиты, они сближаются, а между ними — сплошная среда. Она вытекает. Между ними — тонкий слой, и мы рассчитываем напряженно-деформированное состояние, режимы получения таких слоев. Это технология изготовления оболочек: плоских, сферических, конических, цилиндрических — в зависимости от того, что нужно на практике.

— А для чего нужны эти оболочки?

— Весь наш мир построен из оболочек. Любые корпуса самолетов, кораблей, космическая техника. Пластины, оболочки, стержни — все это так называемые тонкие тела, у которых либо один характерный размер много меньше двух других, либо два размера много меньше третьего. Динамика их деформирования, в том числе в экстремальных условиях, — это один из предметов изучения нашей лаборатории.

— Как вы проводите свои эксперименты?

— В нашей лаборатории по динамическим взаимодействиям есть экспериментальная база, где мы изучаем ударные, откольные и прочие взаимодействия. Интересно наблюдать, как откалывается кусочек от чего-то и отлетает при сильном ударе. Ведь откол происходит не в результате удара, а в результате разгрузки. Когда идет стадия сжатия, с материалом ничего не происходит. Потом волна отражается, начинается разгрузка, растяжение — и вот материал не выдерживает растяжения. В режиме 1 : 1 000 000 в трубе мы следим за тем, как этот кусочек отлетает. Это происходит за миллисекунды, а мы смотрим фильм в течение нескольких минут, строим параметры. В общем, механика — это математическое моделирование явлений, которые нас окружают. Механика, безусловно, идет из физики. Это физические задачи. Институт занимается тем, что не высосано из пальца, а нужно на практике. Но аппарат, конечно, математический. Как мы говорим, механика имеет физическое содержание и математическую форму. Но механика, заметим, не на физфаке в МГУ, а на мехмате, потому что, по моему наблюдению, науки делятся не по содержанию, а по форме изложения. И механика по своей форме гораздо ближе к математике. Она использует математический аппарат. Поэтому в том самом далеком 1933 г., когда «большой физмат» делился на несколько частей, механика отошла не к физике, а к математике.

— Те исследования по оболочкам, которые вы ведете, тоже имеют конкретное прикладное значение? К вам обращаются организации, делают заказы?

— Конечно. Оболочечные конструкции — это 80–90% всех конструкций, которые нас окружают. Это актуально везде, где нужно создать, допустим, какое-то внутреннее давление в трубе, по которой что-то течет под большим давлением. Выдержит ли труба это давление? Будет ли трещина магистральной или маленькой? Эту оболочечную конструкцию нужно рассчитывать. Котлы высокого давления — тоже своего рода оболочки. Теория оболочек в механике сформировалась давно, еще в 50–60 гг. прошлого века. Но сейчас материалы принципиально другие, со специально заданными свойствами, и надо, чтобы они работали в нужных режимах.

— Насколько важна оболочка для работы всей системы?

— Если оболочка потеряет устойчивость или разрушится, то о работе системы уже говорить не придется.

— Все это имеет в том числе философский смысл. Мне вспоминается «Шинель» Гоголя: шинель, которая служит оболочкой для человека, стала сущностью главного героя.

— Да, это интересная аналогия. Еще один пример — динамическая устойчивость деформирования тонких тел. Возьмем явление флаттера в авиации. Страшное дело: самолет летит, и в определенных диапазонах параметров может начаться мгновенное нарастание амплитуды колебаний крыла, в результате которого оно может оторваться. Это ведь тоже явление из теории пластин — оболочек. Куда бы мы ни посмотрели, везде натыкаемся на тонкие тела. Теория тонких тел сейчас — один из мейнстримов в механике сплошной среды.

— Какие у вашего института научные планы? В каких направлениях вы хотите развиваться?

— Планов много. Вообще у нас работает очень квалифицированный коллектив: 20 лабораторий, все они возглавляются подготовленными учеными, имеющими большой опыт. И каждая лаборатория смотрит вперед в чем-то своем. В целом это создание новых материалов с заданными свойствами. Это не только механика. По сути, науки о материалах относятся к отделению химических наук РАН. Но новые материалы предполагают и знание их механических свойств. Если мы создаем эти материалы для какого-то процесса, то они должны иметь наперед заданные свойства, а это очень сложно. Механика новых материалов — это первое.

Второе — вычислительная механика. Появились суперкомпьютеры, и для них должны создаваться свои математические и механические методы. Эти методы будут работать на компьютерах только такого класса. А для того чтобы их создать, нужно знать всю предыдущую историю. А это могут знать только специалисты-механики. Вычислительная механика на суперкомпьютерах — наше крупное направление.

Следующее направление — динамика процессов. Динамика всегда учитывает временной фактор: явления, которые происходят за миллионные доли секунды и способны изменить математическую модель, ее внутреннюю структуру. Это очень сложные направления. Тут нельзя прогнозировать, что надо сделать через пять лет. Мы стараемся работать в этом направлении, но моя точка зрения — нужно работать не только там, где вы четко видите, что будет. Нужно развивать то, что можно развивать в данный момент. А где будет прорыв, никто не знает.

— Вы не можете, как барон Мюнхгаузен, запланировать сегодня совершить открытие?

— Да, как у него был на десять утра запланирован подвиг. Мы не знаем, где будет прорыв. Но мы должны по возможности раздвигать рамки так, чтобы встретить этот прорыв во всеоружии, всегда быть наготове. Приведу такой пример из истории науки. Возьмем древних греков, которые изучали конические сечения. Им говорили: «Зачем вам все это, ведь нас окружают в основном прямые и окружности!» Но они упорно занимались свойствами кривых и поверхностей второго порядка. Зато потом, много веков спустя, когда Иоганн Кеплер открыл законы движения небесных тел, весь математический аппарат был перед ними как на ладони. Понятно было, что такое фокус орбиты, или, например, то, что совершенно разные, казалось бы, кривые — эллипс и гипербола — с математической точки зрения отличаются только знаком дискриминанта.

— Что за люди у вас работают? Откуда приходят ваши специалисты? Все с мехмата?

— Значительная часть оканчивала мехмат МГУ, кафедры отделения механики. Но работают и выпускники физического факультета, факультета вычислительной математики и кибернетики, наших новых факультетов, созданных относительно недавно, — это факультет космических исследований (ФКИ), факультет новых материалов (ФНМ). Кстати, на ФНМ наша команда преподавала механику в 1990–2000-е гг. Приходят ребята и из других мест. Из Бауманки, из МИФИ, Физтеха. Это свежая кровь, мы им рады. Вообще я бы сказал, что в институте доброжелательная обстановка. Проводятся соревнования по бильярду, по дартсу, по шахматам. У нас проходят концерты известных пианистов, поскольку среди работников института есть люди, которые очень хорошо играют на фортепиано. Я и сам во всем этом охотно участвую. В молодости был капитаном факультетской футбольной команды, да и на пианино немного играю.

— А правда, что математика и музыка хорошо коррелируют друг с другом?

— Наверное, да. Математику, когда он долго чем-то занимается, нужно как-то отвлечься. Но не просто смотреть в потолок — нужен абсолютно другой род деятельности. Кто-то находит это творчество в музыке, в шахматах, идет играть в футбол.

— Про музыку говорят, что это оформленная в звук математика. Нет у вас такого ощущения?

— Такое ощущение есть. Фальшь и в музыке, и в математике полностью обесценивает весь процесс. Если вы в математике совершите небольшую ошибку, то конечный результат уже не столь существенен. То же самое в музыке. Когда маленький Вольфганг Амадей Моцарт слышал, что в оркестре кто-то фальшивит, из-за этого диссонанса у него шла кровь из носа. Это очень резкая реакция на фальшь, и это, пожалуй, роднит математику и музыку.

Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ