В память о легенде отечественной научной журналистики Владимире Степановиче Губареве размещаем интервью с ним из издания "Аргументы и факты".

Первый глобус Луны до сих пор стоит у него на рабочем столе. «А вот глобус Венеры кто-то к рукам прибрал». / Фото из личного архива В. Губарева. / АиФ

Сам Губарев считает, что жизней он прожил не одну, а четыре: журналистика, литература, драматургия, политика. И в это легко веришь, когда смотришь на фотографии, которыми увешаны стены в его квартире (живёт Владимир Степанович на Таганке, в доме, который неофициально называли «Дом космонавтов», – строился он в советские времена для занятых в космической отрасли).

«Я давно понял: фотография – лучший способ ведения дневника», – говорит хозяин. И поясняет: вот он с президентом США, вот – с Индирой Ганди, вот ему пожимает руку Папа Римский Иоанн Павел II, вот он «рассказывает Солженицыну, как надо жить», вот первый след человеческой ноги на Луне, первая посадка аппарата на Венеру... В книжном шкафу («А это книжки, которые я написал, два шкафа набралось») лежат дозиметры, которые он использовал в Чернобыле и на ядерных полигонах, на столе – первый лунный глобус. Кажется, Губарев везде и всегда успевал первым. Правда, в космос первым полетел не он. Но без него и тут не обошлось.

Как разведчика в отряд космонавтов засылали

– Это правда, что вы первым в стране узнали точную дату полёта человека в космос?

– Знал. Но не я один. У нас в «Комсомолке» была банда, называлась она «отдел науки». Ребята все молодые, отчаянные. И однажды мы заслали в отряд космонавтов уборщицей нашу журналистку, Тамару Кутузову. Она делала вид, что женщина тупая, необразованная и в том, что вокруг происходит, ничего не понимает.

– А что, тогда в отряд космонавтов с улицы можно было устроиться? Проверок не было?

– Что вы! У нас у всех были формы допуска. У меня – первая форма. Её обладатель не имел права приближаться к границам СССР на расстояние ближе 100 км. Но мне дали особую – с правом выезда за границу. Я ездил даже один.

У нас было много знакомых в космической сфере. Мы контролировали всё, что там происходит, но о многом не могли писать – об аварийных пусках в декабре 1960 г., к примеру, на которых я присутствовал лично. Мы знали, что 20 апреля 1961 г. в США стартует астронавт Алан Шепард. А у нас вот-вот должны были выбрать, кто полетит первым – Гагарин или Титов. Знали, что пуск нашей ракеты должен состояться с 10-го по 20-е. 10 апреля я съездил испытать на себе подготовку к космическому полёту в секретный Институт авиационной и космической медицины – там готовились к полётам все космонавты. Возглавлял его Ювеналий Волынкин, у которого вечером 11 апреля я завизировал статью с названием «Завтра полетит человек». В редакции мы долго совещались, давать её завтра, 12-го, или нет. Все источники молчали. И мы пришли к выводу, что на 13-е Королёв пуск точно не поставит – он хоть и не был суеверным, но избегал пусков по понедельникам и 13-го... Решили, что назначат на 14-е. И статью в печать на 12-е не дали. О чём до сих пор жалею.

На трибуне Мавзолея (слева направо): лётчики-космонавты СССР П. Попович, А. Николаев, Г. Титов, В. Терешкова, Ю. Гагарин, В. Быковский, 1963 г. «Я попросил их оставить автографы, потом распечатал это фото в большом количестве и при случае использовал как подарок нужным людям», – шутит Губарев. Фото из личного архива В. Губарева

– Вы были в хороших отношениях с Гагариным?

– С Гагариным все были в хороших отношениях. Но это очень опасная тема. Здесь легко перешагнуть за грань допустимого. Понимаете, есть символ, а есть человек. Гагарин был очень сложной фигурой, трагической по своей сути. Когда молодой парень понимает, что большего, чем то, что он уже совершил, достичь не сможет, представляете, во что превращается его дальнейшая жизнь? Стремлений, цели такого масштаба больше нет! А парень он был очень умный, впитывал всё новое, учился быстро – как истинный русский самородок. Титов после полёта выбрал себе другую стезю, делал карьеру, стал генерал-полковником, одной из ключевых фигур космических войск. А Гагарин вдруг оказался будто перед барьером и как-то сник.

И всё-таки правильно, что именно Юра, а не Герман стал первым человеком в космосе. История порой распоряжается очень верно.

Как в Чернобыле выживали

– Это правда, что первую свою дозу облучения вы схватили при испытаниях первой водородной бомбы?

– Нет. Иначе меня нужно было бы уволить с работы – за незнание техники безопасности. А я её всегда соблюдал и горжусь тем, что в Чернобыле, в моей группе из пяти журналистов – пяти абсолютно неопытных людей, – ни один не получил дозу, превышающую норму. А мы были там в первые, самые «грязные» дни. Правда, один не послушался моего распоряжения – я запретил летать на вертолёте над АЭС. Мне звонит из Чернигова командир вертолётного отряда: «Вернулся ваш из полёта. Мы его отмыть не можем». У парня волосы густые, кудрявые, чёрные. А волосы лучше всего радиацию впитывают. Я спрашиваю: «Три солдата у вас есть?» – «Есть». – «Значит так: одного на руки, другого на ноги, а третий пусть его наголо бреет».

А ещё у меня единственного в Чернобыле была водка.

– А что, водка от радиации помогает?

– Расскажу! Я тогда председателю Совета министров Украины сказал: «Мне нужен ящик водки». Мне в ответ: «Вы что, обнаглели? В стране сухой закон!» В конце концов этот ящик мне поставили в «Волгу» служебную, в багажник. И я давал ребятам по 100 г после каждого выхода из зоны. И сам выпивал.

– Нейтрализовали радиацию?

– Нет, это не спасало от радиации, но снимало стресс. Есть ещё одна особенность – если тяжёлые частицы оказываются на «алкогольном пути», то алкоголь из организма их вымывает.

Но главным способом защиты была не водка, а знания. Я, будучи тогда редактором отдела науки «Правды», прекрасно представлял, что такое радиация, насколько это опасно. Я и Яковлева (А.Н. Яковлев – секретарь ЦК КПСС, – ред.) тогда убеждал: нельзя молчать! А он пригрозил: партбилет заберу, если язык не придержишь. Но потом сам же позвал меня. Меня тогда поразила неграмотность руководства страны! Брежнев, кстати, в лучшие свои годы хорошо знал ситуацию с ядерным оружием, потому что в своё время был секретарём ЦК по обороне, а вот Хрущёв нихрена не знал. Как и Горбачёв – абсолютно в этом плане необразованный человек был.

У саркофага над 4-м аварийным блоком ЧАЭС. Фото из личного архива В. Губарева

– Чернобыль – самое страшное, что вы видели в жизни?

– Я в своей жизни видел несколько очень страшных вещей. Когда лес горит сосновый: сосны вспыхивают одна за другой, техника стоит – а ничего невозможно сделать.

Второе – старт ракеты с близкого расстояния. Мы с коллегой однажды решили сделать фотографии боевого пуска метров с 200. Вблизи стартовой площадки был оборудован подземный командный бункер. И был окоп, внутри которого сидели два солдата и держали нас за ноги. Пуск – это вал огня, который мгновенно рождается, идёт на тебя и загибается, не доходя метров 20. И таким жаром на тебя дышит!

– А солдаты зачем вас за ноги держали?

– Чтобы успеть сдёрнуть внутрь окопа, если пуск окажется аварийным. Горжусь, что мне тогда удалось три кадра сделать!

Но самое страшное – ядерный взрыв. Когда земля, которая до этого спокойно лежала, вдруг встаёт перед тобой чёрной стеной. Вся эта масса начинает прокаляться, вырывается язык пламени – а потом вырастает гриб. Длится всё это несколько секунд, но это – ад. Я порой говорю, что не боюсь ада, потому что видел его несколько раз.

– Но как получается: одни нахватали огромные дозы радиации и выжили, а другие погибли?

– Всё очень индивидуально. Например, Игорь Васильевич Курчатов получил большую дозу во время работы и испытаний, Щёлкин, один из создателей атомной бомбы, – тоже. А министр Славский, кто-то посчитал, за всю жизнь нахватал на 10 смертельных доз. Или, скажем, в Чернобыле пятерых, получивших несколько смертельных доз, удалось спасти. Это медицина. К тому же наши учёные создали защиту от радиации – таблетки на случай ядерной войны, спасают на несколько часов. Они были и во время чернобыльской аварии, но там тогда было много непрофессионалов, которые даже не знали об их существовании.

– И сейчас у нас это есть?

– Конечно. И я ими пользовался. Так вот. Очень опасно получить сразу большую дозу, это практически всегда смертельно. Кстати, во время первого атомного взрыва достаточно большую дозу получили Берия и вся команда, которая с ним была. Потому что не выдержали и поехали посмотреть эпицентр взрыва.

– Любопытство?

– Конечно! Что он, не человек?! Он же был руководителем атомного проекта. К слову: знаете, за что Хрущёв и все остальные невзлюбили Курчатова? Потому что, когда к нему пришли и попросили: «Игорь Васильевич, расскажите в прессе, как Берия навредил стране, какой вред нанёс нашей обороне», – Курчатов ответил: «Врать не буду. Без Берии не было бы атомной бомбы». За это Хрущёв его терпеть не мог! И последний выговор уже накануне смерти Курчатова объявил ему за то, что тот упёрся: «Большую бомбу нельзя взрывать ни в коем случае! Нам для обороны страны достаточно 1 Мт. Зачем взрывать 60 Мт и гробить атмосферу?»

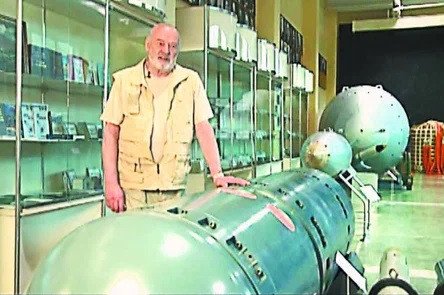

Ядерные заряды для мирных взрывов в Снежинске. Фото из личного архива В. Губарева

– Бомба в 60 Мт – та самая «Кузькина мать»?

– Да. Курчатов отказался, за ним отказался и Кирилл Иванович Щёлкин. А вот Сахаров согласился. И когда Хрущёву принесли список награждённых, в котором не оказалось Сахарова, тот лично вписал его на Звезду Героя.

А если задуматься... Знаете, кто развязал холодную войну?

– Американцы?

– Хрущёв. Он показал миру: у нас есть вот такая бомба. И те, за океаном, вздрогнули. И я бы вздрогнул. Да и Карибский кризис вовсе не дипломаты разрешили.

– А кто?

– 1 ноября 1962 г. я полетел вместе с министром радиопромышленности СССР Валерием Калмыковым на пуск первого космического аппарата к Марсу. Всё уже было готово, когда из Москвы пришла команда: снять эту ракету и поставить боевую, межконтинентальную. Мир тогда балансировал на грани, но закончилось всё после одной фразы президента Кеннеди. Он спросил: какой урон мы можем нанести Советскому Союзу? «Можем уничтожить 100 их городов» – «А они?» – «Они уничтожат Нью-Йорк. У них на Байконуре стоит ракета, нацеленная на этот город». Тогда Кеннеди сказал: «Я не могу рисковать даже одним городом Соединённых Штатов». И согласился на переговоры.

А я в это время сидел там, на старте, и наблюдал, как наши великие конструкторы играют в преферанс. Келдыш, блестящий математик, его обожал. Но всегда проигрывал. Всю спецсвязь тогда обрубили, но академик Черток по обычному телефону смог дозвониться до Королёва, Королёв дозвонился до Хрущёва и спросил: ракету на Марс будем пускать? Тот мало понимал, о чём его спрашивают, но ответил: конечно, пускайте! Так и осталась марсианская ракета, а мировой катастрофы не произошло.

Про писающего Ельцина

– Вы ещё в советские времена встречались с президентами западных стран. А с кем?

– Я тут подсчитал: пять раз выпивал с президентами США – с Джонсоном, с Фордом – дважды, с Картером и Рейганом. А также с президентом Бразилии, с Индирой Ганди и японским премьером – притом что 25 лет я был в Японии персоной нон грата.

– А с Путиным выпивали?

– Выпивал. Но, по-моему, его окружение очень обиделось на меня однажды.

– Говорят, вы вручили президенту США подарок за 49 долларов. Вы всегда такой прижимистый?

– Да что вы?! Просто я часто бывал в Америке и знал: любой подарок дороже 50 долларов президент будет вынужден сдать в фонд, у них такие законы. А то, что дешевле, остаётся у него. Потому купил ему вазу – маленькую, скромную. И обыграл это при вручении.

– А он вам что подарил?

– Письмо потом прислал: что я замечательный и что моя ваза стоит у них в доме.

– А это правда, что вас хотели заслать разведчиком на Запад?

– Было ещё в 1960-е. До сих пор удивляюсь, как это мне не свернули шею. Я – молодой перспективный журналист, член КПСС. Вызывают в ЦК. В кабинете – сотрудники отдела пропаганды ЦК и КГБ. Тогда же не спрашивали, хочешь ты или нет, а прямо говорили: пойдёшь в спецшколу, потом поедешь за границу. И я понял, что влип.

– Почему же «влип»? За границу предложили поехать!

– У меня всегда были другие интересы. И я вежливо объяснил: понимаете, у меня техническое образование, а я сейчас занимаюсь на двухгодичных курсах журналистов (я пару раз на них действительно сходил в Дом журналиста). Так что я хотел бы сперва освоить профессию, и вот тогда мы к вашему предложению вернёмся. Они посмотрели на меня с уважением: да-да, понимаем! И отпустили.

Но это было ещё до полёта Гагарина, до моих статей и знакомства с ним. А после Гагарина, извините, меня уже никто не мог взять. Потому что таких, как я, были единицы – которые могли по-настоящему, без дураков, писать о космосе и к которым относились с уважением не только читатели, но и конструкторы, и учёные.

– А как вы подписали в печать материал «Правды» про то, как Ельцин в США на глазах у встречавших, спустившись с трапа, помочился на колесо самолёта? «Правду» тогда обвинили во лжи и работе по заказу КГБ, а под окнами редакции бушевали митинги в защиту Ельцина. Лишь через 30 лет тогдашний пресс-секретарь президента Павел Вощанов признал в своей книге, что это была правда.

– Я тогда был ведущим редактором. Сижу в кабинете и вижу: номер получается скучный. И вдруг в ленте ТАСС мне попадаются на глаза фрагменты статьи из итальянской газеты «Репубблика» о визите Ельцина в США. А там, я знал, членов наших делегаций прокатывают по одним и тем же адресам, вплоть до магазина с видеокассетами. Во всех этих местах я был сам. Да и о способностях Ельцина знал. Предложил главному редактору Афанасьеву оживить номер. Он согласился. Правда, без особого энтузиазма.

– Но до сих пор трудно себе представить, как такое возможно.

– Помочился – это деталь! Там главное – бесконечные пьянки. Я уже тогда говорил, что Ельцин – алкоголик. Но и представить не мог, что реакция на ту перепечатку будет такой бурной. Вокруг меня тогда образовался вакуум, месяц никто не заходил, не звонил. И за это время я написал книжку «Президент России, или Уотергейт по-русски». Печатать её не решался ни один толстый журнал. Позвонил Горбачёв и попросил дать ему почитать. Через три дня звонит: печатать ни в коем случае нельзя. Тогда я нашёл деньги и отпечатал 2 тыс. экземпляров. 1 тыс. отвёз участникам партийной конференции, которая проходила в то время, 500 отдал в Академию наук, часть – в Союз писателей и себе оставил несколько штук. Тираж, который послал на партконференцию, был уничтожен по распоряжению Горбачёва. Потом права на публикацию книги купил известный английский издатель Роберт Максвелл – за 10 тыс. фунтов стерлингов. Пригласил меня с женой в Лондон, вертолёт за нами в аэропорт прислал, дома стол роскошный накрыл. Ну, думаю, хоть за границей большим тиражом моя книга выйдет. Но месяц за месяцем проходит, а книги всё нет. При встрече спрашиваю Максвелла: почему? А он отвечает: «А я и не хотел её издавать. Зато, когда Ельцин придёт к власти, какие у меня отношения с ним будут!» В общем, сделал меня, как мальчишку.

Как «Саркофаг» по миру пошёл

– Однако самые яркие эмоции я пережил не на Байконуре и не в политике, а в театре.

– Как зритель или как автор?

– Когда случился Чернобыль, я вдруг понял: в литературе, в журналистике существует пропасть между мной и читателями. Они могут не поверить тому, о чём я рассказываю. А в театре ты через актёров разговариваешь напрямую со зрителем. И не можешь соврать, потому что там ложь видна сразу.

Членом Союза писателей, кстати, я стал довольно рано, меня рекомендовал Константин Михайлович Симонов. И к тому времени спектакль по моей пьесе «Особый полёт» уже шёл в Москве в Театре Гоголя. Отстоял пьесу академик Гурий Марчук, похваливший её на заседании Совета министров. А во МХАТе, который тогда возглавлял Олег Ефремов, репетировали мою пьесу об учёных. И тут случается Чернобыль. Вернувшись оттуда, за 6 дней я написал пьесу, которую с тех пор не перечитывал. «Саркофаг». Пришёл к Ефремову: «Олег, давай выкинем ту пьесу, поставим эту». Он прочитал, согласился.

Но летом 1986 г. начался распад МХАТа на ефремовский и доронинский. В результате первым поставил «Саркофаг» театр в Тамбове. И тут приезжает в Россию Шекспировский театр из Лондона. Говорят: хотим поставить вашу пьесу, и чтобы делал это обязательно русский режиссёр. Звоню Ефремову. Тот: не верю, быть такого не может, и вообще я сейчас в Болгарию лечу «Чайку» ставить. Тогда англичане едут в Тамбов, смотрят там мою пьесу и приглашают тамбовский театр в Лондон! Представляете?! А дальше начинается фантастика: тесть Лайзы Миннелли покупает спектакль, везёт его в Нью-Йорк и ставит там. Я лечу туда, живу в доме у Лайзы Миннелли. Жуткая жизнь! (Смеётся.)

Пьеса обошла весь мир. Но несколько спектаклей никогда не забуду. Театр в Хиросиме, финал, меня выталкивают на сцену, и я вижу, как в первых двух рядах плачут люди. Оборачиваюсь – стоящие на сцене актёры плачут. Я ничего не понимаю. И вдруг – овации. Оказалось, во время бомбардировки Хиросимы половина актёров этого театра погибла. И они восприняли пьесу как память о тех людях.

Второе – Рим, древний амфитеатр, в котором под музыку Мусоргского идёт мой «Саркофаг». А в зале сидит Папа Римский. И третий – Принстон, университетская элита. Режиссёр – американский, художник-постановщик – Эдик Кочергин из Питера. И мы этих гавриков, элиту, берём. И они молча стоят. А потом, на приёме, скидываются, чтобы поставить этот спектакль на Бродвее.

Но в какой-то момент я осознал, что театр – это очень опасная вещь. Если у пьесы успех, то это успех режиссёра. А если провал – а я с тем и с другим сталкивался, – это автор виноват. И подумал: а мне это нужно? (Смеётся.)

Юлия Шигарева