Материал впервые появился на портале «Научная Россия» 3 мая 2019 г. Ко дню памяти академика Жореса Ивановича Алферова мы вновь публикуем его.

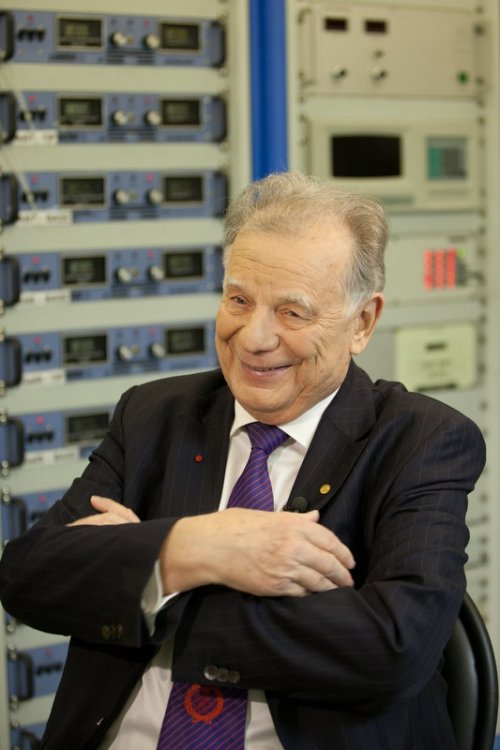

Это большое интервью дал нашему журналу в 2013 г. выдающийся ученый, лауреат Нобелевской премии, академик Жорес Иванович Алферов. Тогда по ряду причин, в том числе по его желанию, была опубликована только часть материала.

Предлагаем вашему вниманию полную версию интервью.

Жорес Иванович, если я не ошибаюсь, ваше имя «Жорес» значительно чаще встречается в качестве фамилии, чем имени.

Совершенно верно. В этой связи со мной произошла смешная история. В 1964 г. я поехал в Париж на международную конференцию по физике полупроводников. И организаторы, просмотрев мои бумаги, решили, что Алферов — это имя. а Жорес — фамилия. Я получил бедж с надписью А. Jaures. И тогда я из буквы «А» сделал эмблему полупроводникового диода. она на букву «А» похожа, а внизу подписал Alferov. На приветственной встрече в Доме радио на берегу Сены ко мне подошел американский физик Маршал Нельсон и очень громко возмутился: почему советским ученым дают беджи с эмблемой полупроводникового диода, а американским — нет? Пришлось ему объяснить, позже мы стали друзьями.

ТРОЙКА ПО ФИЗИКЕ

Но почему же тогда вас, белорусского мальчика, так хитро назвали?

Жорес Алферов

Мой папа Иван Карпович Алферов родился и вырос в Белоруссии. Его отец, мой дед. был сапожником зимой и плотогоном — летом. Бедные люди в Белоруссии обычно отправлялись на заработки в Петербург. И в 17 лет мой папа поехал в Петербург. За два года до него туда уехал его старший брат. Они устроились на работу, сняли вместе с тремя товарищами за 30 руб. комнату в центре города. на Большой Дворянской. Зарплата рабочего средней квалификации в Питере в то время как раз составляла 30 руб.

Уехал отец в 1912 г., а в 1914 г. началась война. Призвался в Белоруссии по месту рождения, служил в гусарах, в четвертом Мариупольском Ее Императорского Величества гусарском полку. Воевал всю Первую мировую на северо-западном фронте. Вначале 1917 г. его избрали председателем полкового комитета. Летом 1917 г. он стал большевиком, сагитировал его «товарищ Андрей», Арон Сольц, «совесть партии», который позже был председателем комиссии партийного контроля ЦК ВКП(б). Мы пару раз останавливались в его квартире в Москве в знаменитом Доме на набережной. Папа Гражданскую войну начал взводным командиром в Витебском латышском кавалерийском полку Красной армии, а закончил ее командиром кавалерийского полка. Потом служил в ВЧК по охране госграницы, а дальше пошел на хозяйственную работу, стал инженером, окончил промакадемию. На госгранице встретил мою маму. Приехал, стал искать, какой дом самый хороший, нашел, а там жила мама. В их семье было шесть дочерей, а когда родился первый сын, они его назвали Маркс — в честь Карла Маркса. Маркс погиб на фронте в 1944 г. Он воевал в Сталинграде, на Курской дуге. Когда же я должен был родиться, родители ждали не меня, а девочку, даже приготовили для нее вполне обычное имя — Валерия. Но родился мальчик, а папа тогда прочитал то ли в газете, то ли в календаре статью про Жана Жореса, основателя французской коммунистической партии. И я стал Жоресом.

Вы в довольно короткий промежуток времени — от рождения до войны — сменили много мест жительства.

Совершенно верно. В дипломе у папы было написано «инженер-организатор целлюлозно-бумажной промышленности». По сегодняшнему — менеджер. Готовили таких менеджеров специально для поднятия промышленности. Подобного специалиста кидали на тяжелый участок, он его поднимал, после чего его перебрасывали дальше. Как правило, каждые два года мы переезжали на новое место жительства. Жили в Сталинграде. Новосибирске, Барнауле. Потом, перед войной, перевели на Сясьстрой — целлюлозно-бумажный комбинат, первенец первой пятилетки. А в апреле 1941г. папу вызвал нарком целлюлозно-бумажной промышленности Н.Н. Чеботарев и сказал: «Иван Карпович, мы построили пять заводов пороховой целлюлозы, чтобы порох делать не из хлопка, а из елки. Завод № 3 — ты директор, сдавай дела и поезжай». Мы были недовольны. Из-под Ленинграда ехать на Урал, 250 км на северо-восток от Свердловска. В апреле папа принял завод и приехал нас забирать 22 июня 1941г. Мы уехали из Ленинграда 26 июня. В сущности, нам повезло, поскольку при других условиях уехать было бы куда сложнее.

Вы столько раз переводились из школы в школу и при этом умудрились стать золотым медалистом. Как это у вас вышло?

У нас в Минске была замечательная школа. Я все годы учился хорошо, был отличником. хотя не каждый год, иногда получал и четверки. В Минск мы приехали в июне 1945 г. Город лежал в развалинах, уцелело лишь несколько больших зданий — Дом правительства, здание ЦК партии. Дом офицеров. Немцы хотели их взорвать, но Красная армия наступала так стремительно, что они это сделать просто не успели. Когда мы приехали в Минск, трест, начальником которого стал папа, снял для нас две комнаты в частном доме. Школ в Минске осталось четыре, одна мужская и три женских. В нашей 42-й школе, как мы ее называли, «гвардейской непромокаемой», собрался очень сильный учительский коллектив. Были потрясающий учитель физики, великолепная учительница литературы, прекрасная учительница географии. Мужская школа была одна, и нам ни в чем не отказывали — в пределах разумного. Я был в культ- секторе комитета комсомола. Узнав, что первый секретарь ЦК комсомола Белоруссии М.В. Зимянин (позже он стал секретарем ЦК КПСС) вернулся из Англии, где выступал на съезде молодежи, я пошел к нему и сказал: «Михаил Васильевич, мы просим вас прийти к нам в школу». Он пришел и прочитал нам великолепную лекцию.

А потом мы решили позвать председателя президиума Верховного Совета БССР Н.Я. Наталевича, чтобы он рассказал нам о четвертом пятилетием плане восстановления и развития народного хозяйства. Это было в ноябре 1946 г., я уже был в десятом классе. Он принял приглашение и приехал к нам. Но тут все случилось совсем не так гладко, как в ситуации с М.В. Зимяниным. Никифор Яковлевич плохо знал пятилетний план, мы знали его гораздо лучше, на многие вопросы он нам отвечал неточно или не мог ответить. Он приехал к нам с охранниками, что нам крайне не понравилось: М.В. Зимянин у нас был без охраны. Когда он закончил, мы вежливо похлопали, вопросы позадавали, он пошел к директору, а мы спустились вниз. Было начало ноября, и только что выпал первый снег. Десятиклассники в школе — это законодатели, все младшие слушаются. Мы вышли — ребята третьих-четвертых классов играют в снежки, и мы им сказали: сейчас выйдет плохой дядя, изметельте его снежками так, чтобы у него сухого места не осталось. И вот выходит председатель президиума Верховного Совета Белоруссии в каракулевой шапке, пальто, ребятишки играют в снежки— раз, и шапки нету, воротник поднимает — раз, ему в нос. Он с охранниками метров десять бегом бежал до машины от наших школьников.

Вас не наказали?

Что вы, я же говорю: у нас были потрясающие учителя. Физику преподавал Яков Борисович Мельцерзон, человек, который не представлял, как можно не любить этот предмет. Лаборатории у нас не было, кабинета физического не было, он приходил и читал два урока лекции. И никого не спрашивал. В конце четверти он раздавал контрольную — 12 вариантов на 22 человека. То есть списать было почти нереально. В контрольной были задача и два теоретических вопроса. По ответам на эту контрольную он выставлял четвертные оценки. И я получал у него то пятерку. то четверку. А в третьей четверти девятого класса вдруг получил три с плюсом. Все было решено правильно, но в итоговой задаче в ответе я написал «3 527 000». Он красной ручкой перечеркнул жирно и написал: «В этом случае надо писать 3,527 х 106».

Я пришел расстроенный домой, рассказал об этом маме. Мама на родительском собрании подошла к учителю и сказала, что ее сын так любит физику и очень огорчен этой тройкой. Ему это крайне не понравилось. На следующей лекции он сказал: «Некоторые тут недовольны моими оценками, Алферов — к доске». Он меня спрашивал все 45 минут, потом сказал: «Ну ладно, мы не все успели, продолжим наследующем уроке». К следующему уроку я уже готовился и отвечал достаточно уверенно. Когда Яков Борисович закончил опрос по материалу девятого класса и перешел к восьмому, я где-то немножко ошибся. Он сказал: «Хорошо, физику вы знаете» — и поставил мне четыре с плюсом. А после этого и всю четвертую четверть, и весь десятый класс было так: он что-то рассказывает на уроке и вдруг обращается ко мне и говорит— а что думает Алферов? Я вставал и говорил что мог, и тут же в журнале появлялась жирная пятерка. На экзамене на аттестат зрелости была письменная задача, он, проходя мимо меня, глазами показал: мол, посмотри внимательней. Я посмотрел внимательней и заметил неточность: я там какую-то арифметику в заключительной части не учел. Это он, зная, что я увлекаюсь электроникой, сказал, что лучше всего ей учат в ЛЭТИ, в Ленинграде. А папа мой говорил: «Ну что ты выбрал эту электронику? Электронов никто не видел».

НАУКА ВКЛЮЧАТЬ ОСЦИЛЛОГРАФ

Электроника — это еще можно понять, но почему вас потянуло на эти непонятные полупроводники в эпоху радиоламп?

Жорес Алферов

Тут много случайностей и совпадений. Я на втором курсе на студенческой научной конференции сделал доклад о работах знаменитого русского физика Александра Григорьевича Столетова по фотоэффекту. Доклад понравился Н.Н. Созиной, сотруднице кафедры основ электровакуумной техники. Она как раз занималась полупроводниковыми фотосопротивлениями. Она позвала меня работать на кафедру, и я с удовольствием согласился. Сначала работал бесплатно, а потом Наталья Николаевна говорит: «Вы с утра до ночи тут просиживаете, давайте я оформлю вас на полставки инженера». И я на четвертом и пятом курсах получал 650 руб. стипендии и 550 руб. полставки инженера — всего 1200 руб. Придя в мой горячо любимый Физтех, я вначале получал 900 руб. То есть я стал меньше зарабатывать, чем студентом.

Дальше я стал заниматься полупроводниками. Я учился на факультете вакуумной электроники. Между прочим, Джек Килби, мой коллега по Нобелевской премии, окончил тоже вакуумную электронику, только вдали от Санкт-Петербурга, в Иллинойсском университете. А дальше, конечно, мне очень крупно повезло. Я добился распределения на работу в Физтех. Меня Наталья Николаевна хотела оставить на кафедре, но я узнал, что в Физтехе есть три вакансии, и сказал: «Ни при каких обстоятельствах! Раз есть Физтех, помогите, сделайте так, чтобы я был там». У нее муж был секретарь парткома института, для него ничего невозможного не было, и меня распределили в Физтех. Я не знал тогда, что А.Ф. Иоффе уже ушел из института, не знал подробностей его трагических последних лет. Я написал маме письмо: «Мама, я иду работать в Физтех, где работает Абрам Федорович Иоффе».

В Физтех я пришел 30 января 1953 г. Тогда заведующим сектором в лаборатории полупроводников был кандидат физико- математических наук В.М. Тучкевич, ставший потом академиком и Героем Социалистического Труда. Он у меня спросил: «Осциллограф вы включать умеете?», а когда узнал, что я два года работал на ставке инженера, сразу повел меня в лабораторию. Мы тогда выполняли специальное задание правительства, тема «Плоскость» была поручена правительством четырем институтам— ленинградскому Физтеху, московскому ФИАН, НИИ 108 Минобороны, где ректором был академик А.И. Берг, и НИИ 160 электронной промышленности. Задача была— создание первых советских транзисторов на р-п-переходах. Транзисторы — это для того времени новая физика и новая технология. Так я сразу попал на чрезвычайно интересное, важное и новое направление. У меня есть лабораторный журнал, в котором записано, что наш транзистор с приличными характеристиками сделан мною 5 марта 1953 г.

Нам сейчас кажется, что у полупроводников нет альтернативы. А тогда кто-нибудь говорил, что полупроводники — это не перспективно?

Ученые достаточно консервативны. они работают прежде всего с тем, что уже есть, и верят в это. Первая электронная машина ЭНИАК. созданная в 1945 г. в США. работала по десятичной, а не двоичной системе и была построена на 18 тыс. ламп. За счет этого она весила 20 или 30 т. потребляла 200 КВт мощности, а предназначалась для решения одной задачи: расчета траектории артиллерийских снарядов. Тогда шутили, что мощность взрыва этого снаряда и мощность, затраченная на расчет его траектории, примерно одинаковы. В 1949 г., когда американцами уже были созданы первые плоскостные транзисторы. передний край вычислительной техники базировался только на лампах. В 1960-1961 гг., когда уже Килби сделал первый кремниевый чип. Роберт Нойс создал кремниевый чип. они не находили применения, поскольку многие выступали категорически против этой «инновации». Если бы не ракетная программа «Минитмен» и не проект «Аполло», кремниевые чипы в микроэлектронику вошли бы спустя еще три-семь лет.

Сегодня дела обстоят так же?

Сейчас альтернативы полупроводникам пока нет. Есть две полупроводниковые «колонны» — кремниевая микроэлектроника, которая переходит в наноэлектронику, и полупроводниковые гетероструктуры, которые решают все проблемы света, СВЧ и многого другого. Мы здесь как раз бьемся над проблемой, как их «поженить», что даст очень много полезных результатов. Но в определенных нишах альтернатива уже появляется. Это проводящие полимеры. Они многое отнимут — и уже отнимают. Так получилось, что Нобелевскую премию по физике мы получали с Джеком Килби и Гербертом Кремером в 2000 г. и в этом же году была присуждена Нобелевская премия по химии Алану Хигеру, Алану Макдиармиду и Хидэки Сиракаве за открытие и развитие проводящих полимеров.

Хигер в своей Нобелевской лекции сказал: «Чем хороши наши проводящие полимеры? Они приближаются по свойствам к полупроводникам, сохраняя огромные преимущества возможностей производить листы, печатать, скажем, солнечные батареи, как газету в типографии». Но это — ниша. Полупроводники, кремний вместе с гетероструктурами решают значительно более общие задачи. Пока им нет альтернативы.

ХОРОШИЕ КОМПАНИИ

С Гербертом Кремером вы работали совместно или по отдельности пришли к нобелевским результатам?

Жорес Алферов

Во-первых, Герберт Кремер— теоретик. Он свои теоретические работы по гетероструктурам публиковал в 1950-е гг., намного раньше меня. Я стал заниматься ими в конце 1962 г. Поэтому он пионер. А мы пионеры тоже, но практики. У нас была первая идея полупроводникового лазера, после нее я сформулировал идею сверхинжекции в гетероструктурах, оптического ограничения, оптического волновода для лазеров. Мы довольно рано поняли одну принципиально важную вещь. Гетероструктуры в целом позволяют создавать принципиально новый класс материалов, и на их основе можно иначе управлять потоками электронов и фотонов и создать новую электронику. Я тогда говорил своему другу Б.П. Захарчене, его уже с нами нет: «Боря, я "гетеропереходирую" всю электронику». Была создана небольшая группа и, я думаю, к 1968 г. мы смогли обогнать американцев, потому что у нас был более широкий подход. Они на это дело смотрели только как на улучшение параметра лазеров и даже боялись сделать двойную гетероструктуру, делали так называемую одиночную. Мы же решали принципиальную задачу, но сконцентрировав первые усилия на лазерах, потом на солнечных батареях, потом на транзисторах. Кремер тоже пришел к идее лазера. но на три или четыре месяца позже. Он мне говорил, что хотел сделать эксперимент, но то ли ему не разрешили, то ли у него не получилось.

Жорес Иванович, надеюсь, вы не обидитесь, если я скажу, что большинство людей, даже читателей «В мире науки», представления не имеют о том, что такое гетероструктуры?

Гетероструктура — это полупроводниковая структура, в которой меняется химический состав. Изменяя химический состав, вы управляете свойствами. В одной структуре реализованы сразу разные полупроводниковые материалы. Для массы полупроводниковых приборов иногда для одного дела нужен материал с малой шириной зоны, а для другого — с большой.

В лазерах работает идея двойной гетероструктуры, когда вы делаете узкозонную часть в середине, а по краям так называемые широкозонные эмиттеры. При этом свойства лазеров меняются, появляется оптическая волноводная система. Лазеры — прекрасное изобретение, полупроводниковые— великолепное. Это были компактные лазеры, крошки, но они работали только при температурах жидкого азота и жидкого гелия. А наша идея дала возможность этой крошке работать при комнатной температуре. Родилась на самом деле новая область физики полупроводников.

Но чтобы все это родилось, нужно иметь материалы, где нужные свойства реализуются без дефектов. Нам с самого начала было ясно: массу полезных эффектов можно получить, когда узкозонная часть— арсенид галлия. Было известно, что арсенид алюминия имеет очень близкие параметры решетки, поэтому начинать нужно было с этой системы. Однако арсенид алюминия— химически нестабильный материал, свойства которого изучаются. когда его покрывают слоем керосина. а так он быстро распадается на щелочь и газ. Ну и кто будет делать приборы, которые превратятся в щелочь и газ? Мы считали, что это не перспективно. И не только мы. но и другие так полагали. Поэтому мы начали с системы «мышьяк — галлий — фосфор». Я считал, что для получения основных эффектов мы добавим 10% фосфора, и разница в ширине зоны будет уже заметно больше, чем тепловая энергия электронов, и электрончики не смогут перескочить через барьер. А дефектов решетки будет мало. Мы потратили несколько лет на разработку технологии для этой системы, получили лазер, но он снова функционировал только при температуре жидкого азота. Ребята у меня работали молодые, выпускники, старше был только Дмитрий Третьяков, блестящий физхимик. Однажды он пришел ко мне и говорит: «В столе у Саши Борщевского (сотрудника лаборатории Н.А. Горюновой, он сейчас работает в США) лежат поликристаллические кусочки твердых растворов "галлий — алюминий — мышьяк", лежат уже несколько лет, и с ними ничего не случилось». То есть для арсенида алюминия в чистом виде нужны керосин и все прочее, а твердые растворы «галлий — алюминий — мышьяк» — стабильный материал, пригодный для электроники. Мы попробовали — и все получилось, и ширина зоны разная, и стыковка. В 1968 г. мы послали первую статью, а потом узнали, что два американца сделали то же самое и тоже отправили статью. Правда, чуть позже, а опубликовали чуть раньше, но это неважно.

Дальше мы показали основные физические явления: электронное ограничение, эффект сверхинжекции, получение стимулированного излучения. И, наконец, сделали лазер, который работал при комнатной температуре. Когда я летом 1969 г. в первый раз поехал в Америку, меня пригласили на конференцию по люминесценции. Должна была ехать делегация, но в последний момент не оказалось денег — и нас сделали туристической группой. А значит, нужно платить приличные деньги за пролет и проживание. Зарплата у меня была 400 руб., а заплатить нужно было 700 руб., так что я призадумался. Бывший директор нашего института академик Б.П. Константинов, замечательный человек, прекрасный физик, решивший проблему изотопов литий-6 для водородной бомбы, получивший за это звание Героя Социалистического Труда, в это время был безнадежно болен. Он пришел в институт, позвал меня и сказал: «Жорес Иванович, нужно, чтобы американцы знали ваши работы, не отказывайтесь ехать, я, может быть, смогу оплатить вам транспортные расходы». Это был его предсмертный подарок. Борис Павлович умер, не дожив одного дня до своего дня рождения. 9 июля 1969 г. мы его хоронили. А в августе я поехал на эту конференцию и сделал там доклад.

Перед этим я написал знакомым американцам, что хочу побывать в Bell Telephone Laboratories, IBM и RCA, где занимались именно моими делами. Когда я приехал на конференцию, ко мне сразу подошел директор департамента электронных приборов Bell Telephone Джон Голд и сказал: «Доктор Алферов, мы получили ваше письмо, когда вам удобно, мы ждем вашего визита к нам». Затем ко мне подошел Макс Лоренци из IBM, я его уже знал, он бывал у нас до этого в Ленинграде и в Москве, и сказал: «Жорес, мы ждем тебя!» Затем подошел ко мне мой старый знакомый Жак Панков (Яша Панков, эмигрировавший в детском возрасте из России и работавший в RCA) и сказал: «Жорес, пока у меня нет разрешения на ваш визит». Ну нет так нет. Потом я сделал доклад. Перед докладом я просил Яшу. если я не пойму чей-то вопрос, подсказать. Когда я окончил доклад, Яша первым на довольно быстром английском задал мне вопрос. Ноя вопрос понял и ответил тоже быстро на английском. Вообще, это тогда была бомба. То, над чем бились великие умы всего мира, комнатные лазеры — созданы, и созданы в России. После доклада ко мне подошел Яша и говорит: «Разрешение получено, мы ждем тебя в нашей фирме». И тогда я позволил себе сказать: «Извините, Жак, у меня все расписано и времени на посещение вашей компании нет».

Получается, что и на родине ваш труд оценили практически сразу. Уже в начале 1970-х гг. вам присудили Ленинскую премию.

В 1971 г. Институт Франклина в США присудил мне золотую медаль Баллантайна. На нее выдвинули американцев, а по ходу разобрались, что русский Алферов все сделал раньше, и присудили эту медаль мне. Я эту медаль берегу, потому что золотые медали Института Франклина до меня получали П.Л. Капица в 1944 г., а после меня — Н.Н. Боголюбов в 1974 г. и А.Д. Сахаров в 1981 г. Быть в такой компании приятно. Ленинская премия была присуждена в 1972 г., и я помню, как в процессе ее общественного обсуждения в «Правде» появилась статья «Признано во всем мире».

Я знаю, что вас неоднократно выдвигали на Нобелевскую премию, но получили вы ее только в 2000 г. Почему американцев среди нобелевских лауреатов в десять раз больше, чем российских ученых?

Даже больше, чем в десять раз. Но вообще наука в США. даже в период самого бурного расцвета науки в СССР, была в целом больше нашей — и возможностей у нее было больше, и развита лучше. Если смотреть на Нобелевские премии, то в первые десятилетия — а их стали присуждать в 1901 г. — лауреатами были немцы. Первый нобелевский лауреат — Вильгельм Конрад Рентген. 1920-е— начало 1930-х гг. — это Великобритания, что тоже справедливо. А после войны — США. Так оно в действительности и есть. Когда мы получали Нобелевскую премию в 2000 г., ВВС проводила круглый стол с лауреатами. Она его всегда проводит. Мой сосед, Джеймс Хекман из Чикагского университета, получил Нобелевскую премию по экономике, и он, отвечая на один из вопросов, сказал: «Научно-технический прогресс во второй половине XX в. полностью определялся соревнованием СССР и США. И очень жаль, что это соревнование закончилось». Так сказал американский экономист. И он абсолютно прав. Американские политики радовались крушению СССР и, может быть, в чем-то ему способствовали, но они допустили огромную ошибку: соревнование с СССР, наличие мощного конкурента драматически и эффективно стимулировало развитие передовых технологий и экономики США. Но, думаю, это заблуждение, когда говорят, что американцам дают премии в первую очередь. Когда у Нобелевского комитета есть возможность дать премию европейцам, в том числе и нашим ученым, они это делают.

ГЛАВНЕЕ БРЕЖНЕВА

В начале 1970-х гг. академией наук руководил замечательный физик М.В. Келдыш. Расскажите о нем, пожалуйста.

Жорес Алферов

В Академии наук СССР были замечательные президенты. Начиная с А.П. Карпинского, который был президентом еще Российской академии с мая 1917 г., первым выбранным президентом. До этого президента назначал государь император. Потом стал В.Л. Комаров, выдающийся ботаник. Комарово под Ленинградом названо в его честь. После войны стал С.И. Вавилов. Когда он умер, после него десять лет был А.Н. Несмеянов. Потом, с моей точки зрения, был самый выдающийся президент нашей академии — М.В. Келдыш. Потом был А.П. Александров. Это все совершенно разные люди и по характеру, и по подходу. Но их объединяло одно — это были выдающиеся ученые, бесконечно преданные своему делу, науке и стране.

М.В. Келдыш в моей жизни сыграл огромную роль. В 1971 г. он, президент академии наук, приехал в Ленинград, в наш институт и в мою лабораторию. Мне о том, что он должен приехать, сообщили поздно. Я на машине примчался, прибежал в свой 15-метровый кабинетик, сел. И тут входят— М.В. Келдыш, А.М. Прохоров, Ю.А. Овчинников, Г.К. Скрябин. М.Д. Миллионщиков — весь президиум академии. Последним, запыхавшись, входит наш директор, академик В.М. Тучкевич, и говорит: «Жорес, у вас три минуты». То есть я за три минуты должен все рассказать. Я говорю: «Мстислав Всеволодович, как доехали?» Он говорит: «Хорошо». — «Как здоровье?»— «И здоровье нормальное». Я говорю: «Ну так я вам желаю, чтобы и дальше все было успешно со здоровьем и т.д. Что еще за три минуты я могу сказать?» Мстислав Всеволодович улыбнулся и сказал: «Жорес Иванович, у вас столько времени, сколько вы считаете нужным». Он провел у меня в лаборатории два с половиной часа. Вся его программа была сломана. Я ему очень многое показал прямо в эксперименте, рассказал о значении гетероструктур и пр. Он был далек по своей специальности от нас, но задавал правильные вопросы.

Мстислав Всеволодович много помогал нам и позже. Когда мы были выдвинуты на Ленинскую премию, он назвал на пленуме нашу работу «революцией в электронике». Тогда были так называемые спецместа, а меня выдвинули в члены-корреспонденты АН СССР по специальности «техническая физика», по которой было только два спецместа. И даже если бы я получил больше голосов, чем кандидаты из оборонных министерств, я бы не стал членом-корреспондентом. М.В. Келдыш обратил на это внимание и сказал В.М. Тучкевичу: «Чтобы завтра в девять утра у меня лежало заявление Алферова о том, что он просит баллотироваться в членкоры по другой вакансии». Владимир Максимович полетел на самолете, пришел ко мне и сказал: «Мстислав Всеволодович просил вас переписать заявление». Я переписал. Мстислав Всеволодович понимал, что когда эти работы будет вести член-корреспондент, развиваться им будет легче. И я стал членкором в 1972 г. А в 1979 г. президентом уже был А.П. Александров, и он сделал все, чтобы я стал академиком. Он знал меня давно, понимал значение гетероструктур. С моей точки зрения, главное назначение научного руководителя — вовремя поддержать перспективное научное исследование.

Для этого надо обладать хорошей интуицией.

Скорее, иметь вкус к науке.

Вы прожили в науке много эпох и можете сравнить.

Во времена Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева и частично И. В. Сталина я занимался в академии наукой — при А.Н. Несмеянове, М.В. Келдыше, А.П. Александрове. И они оказывали гораздо более сильное влияние на науку, чем Хрущев или Брежнев.

При М.В. Келдыше было лучше всего?

М.В. Келдыш — великий человек. Это потрясающая личность и не менее потрясающий ученый. Могу вам сказать с полной ответственностью: проживи С.П. Королев чуть дольше, и он, и М.В. Келдыш были бы лауреатами Нобелевской премии. Нобелевский комитет был готов после полета Юрия Гагарина, спустя некоторое время, рассмотреть этот вопрос, если представят все материалы, хотя эти работы были закрытыми. Но М.В. Келдыш — еще и потрясающий математик. Я не математик, я физик-экспериментатор и инженер-физик, но то, что он сделал, — флаттер, знаете, крылья отваливаются, приходят в резонанс — до теории Келдыша флаттер был и крылья отваливались, а после него флаттера нет. Потом была проблема шасси. Шасси при посадке начинало дрожать, как в танце шимми, и это явление получило название «шимми». Келдыш дал эту теорию, и шимми не стало. Так что не зря он в 35 лет стал академиком.

У А.П. Александрова был мощный государственный подход к любой проблеме. Когда вы ему рассказывали о новом явлении, он умел сразу посмотреть, какая от этого будет польза стране. И у Анатолия Петровича было уникальное чувство юмора. Вот классический пример. В 1980-е гг. М.В. Волькенштейн, замечательный биофизик, спектроскопист, встает на собрании и говорит: «Анатолий Петрович, ну что происходит? Джуна, экстрасенсы какие-то, пора бороться с этой лженаукой». Анатолий Петрович отвечает: «Михаил Владимирович, в смутные времена это всегда появляется. Я помню, как в 1916 г. мои двоюродные сестры занимались спиритизмом и вызывали духи Льва Толстого и Антона Чехова, и мой отец им говорил: "Я могу еще принять, что вы можете вызвать дух Толстого или Чехова, но чтобы они с вами, дурами, по два часа разговаривали, в это я никогда не поверю"». Вот это, я считаю, блестящий ответ.

ВСЯ НАУКА — ПРИКЛАДНАЯ

Как вы можете охарактеризовать сегодняшнее положение российской науки?

Вы задаете очень тяжелый вопрос. Самая большая проблема отечественной науки сегодня — даже не низкое финансирование. Финансирование в 2000-е гг. изменилось кардинально, это в 1990-е гг. был полный кошмар. Я — директор крупнейшего физического института, и у меня бюджет в 1992 г. упал в 20 раз. У меня нет денег ни чтобы вывезти мусор, ни чтобы заплатить за электричество. Моя зарплата такая, что я продаю японскую электронику, чтобы купить продукты. Я езжу за границу — в США, Корею — с одной целью. И еду всегда за их счет. Я за все эти смутные годы (в советской части было все нормально) ни разу не поехал за границу за счет академии или института, только за счет принимающей стороны. Теперь деньги есть, но еще по-прежнему заметно меньше, чем в советские времена. Раза в три примерно. Но главная проблема в другом: невостребованность наших научных результатов экономикой и обществом. Почему мы любим вспоминать советский период? Потому что мы были нужны. А когда вы нужны, и деньги находятся, и лабораторию новую вам построят, и оборудование закупят.

Можно забыть о политике, демократии, обо всем, но, разрезав на 15 частей могучую экономическую систему, мы подорвали нашу экономическую мощь. Электронная промышленность была во всех 15 республиках. А сегодня она в России, причем заметно меньше, чем было раньше, и в Белоруссии, а больше ее нигде нет... Наш президент блестяще сформулировал задачу страны, когда сказал, что к 2020 г. необходимо обеспечить 25 млн рабочих мест в экономике, основанных на высоких технологиях. Потом он мне сказал, что имел в виду в первую очередь бизнес. Я сказал: «Неправда, это задача для всей страны. Потому что это требует развития собственных научных исследований и разработок, изменения в системе образования. Мы иначе должны готовить специалистов для решения этой задачи. Только вернув стране лидирующие позиции в науке и высоких технологиях, мы можем обеспечить ее гражданам комфортное существование. И это касается в первую очередь наших сырьевых отраслей, туда сначала нужно направлять новые высокотехнологичные разработки. Потому что, имея огромное богатство, мы сидим на низком технологическом уровне. Переработка углеводородов требует высокотехнологичных способов. Нам нужно осваивать арктический шельф — это тоже новые технологии. Почти все эти технологии связаны с электроникой. Мы были в списке мировых лидеров, и мы должны вернуть себе эти позиции».

Мы сейчас всячески пытаемся свести кремний и наши гетероструктуры. Здесь масса интересных вещей. Но для того, чтобы их делать, нужны деньги. И очень важно, чтобы эти результаты были востребованы промышленностью. У нас иногда рассуждают так: «Мы — фундаментальная наука», но фундаментальная наука будет развиваться, когда есть экономика на хай-теке. В этом отношении я люблю цитировать другого моего хорошего знакомого, покойного, к сожалению, — Джорджа Портера. Он был президентом Лондонского королевского общества, и у него есть замечательная фраза: «Наука вся прикладная, только какие-то приложения возникают быстро, а какие-то — через столетия». Все, чем мы живем, чем пользуемся, — это приложение научных исследований.

Чего, по-вашему, не хватает сегодняшней Российской академии наук?

Нам необходимо заметное усиление роли отделений академии наук— в том числе и в первую очередь специализированных отделений. Региональные отделения у нас достаточно мощные, и лучшим я считаю Сибирское отделение. Для этого есть много причин. И уезжать ученым из Сибири было несколько сложнее, чем из Москвы и Петербурга, и промышленность сохранилась чуть лучше, там остались действующие высокотехнологичные предприятия. И еще сам по себе Академгородок — гениальная вещь. М.С. Лаврентьев, выбравший место и создавший Академгородок, — гений. Но специальные отделения практически утратили свою роль, они сегодня только решают вопрос выборов новых членов. Я в свое время был против создания Ленинградского научного центра, это еще в 1970-е— начале 1980-х гг. А зачем? Я сел в «Красную стрелу», утром — в Москве, решил все проблемы с академиком А. М. Прохоровым. Отделения в то время имели значительно больше возможностей и прав. И это очень важно. Такое усиление требует в том числе и перераспределения бюджета, и еще массы дополнительных мер. Это непростая вещь, но это нужно делать.

Мы гордимся не только мировыми открытиями нашей академии наук в физике, математике, но и тем, что она изменила роль страны в новых технологиях. Атомный проект — это академия наук.

У нашей академии есть большие достижения, есть работы мирового класса, которые порождают новые технологии. Мы здесь проводили научную сессию нашего отделения нанотехнологий и информационных технологий, а это, между прочим, первое междисциплинарное отделение в нашей академии. В нашей секции нанотехнологий — и биологи, и физики, и химики, и материаловеды. На этой сессии были представлены прекрасные работы А.С. Соболева и Г.П. Георгиева по адресной доставке нанолекарств, исследования К.Г. Скрябина, блестяще развивающего генетическую программу. Так что потенциал у академии есть. Мы сегодня много занимаемся бионанотехнологиями и хотим учить ребят не только физике и математике, но и биологии и медицине. Это то, что нужно делать.

Надо развивать мультидисциплинарность?

Мой коллега по Сколковскому совету Роджер Корнберг, нобелевский лауреат, блестящий биохимик, занимающийся физиологией для медицины, мне как-то сказал: «Создание новых лекарств требует знания квантовой механики». И это правильный подход, в том числе и к образованию. И мы его реализуем здесь, в рамках нашего Академического университета. Но в нашей стране существуют всякие строгие правила, которые надо менять.

Если вы делаете новую вещь, вам нужны новые правила, в старых вы ее не сделаете.

С политикой вы дружите?

Я стараюсь от нее дистанцироваться.

Когда мне предлагают войти в какое-нибудь политическое движение, я говорю: избавьте, у меня свои дела. Моя единственная партия — академия наук России.