К.ф.-м.н. Дарья Сергеевна Гладских. Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

Специалисты Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ им. М.В. Ломоносова разработали трехмерную численную модель термогидродинамики и биохимии озер и водохранилищ, позволяющую уточнить вклад таких водных объектов в глобальные климатические процессы. О математическом моделировании, самых необычных озерах и связи внутренних водоемов с увеличением эмиссии метана ― наш разговор с кандидатом физико-математических наук Дарьей Сергеевной Гладских.

Справка: Дарья Сергеевна Гладских ― кандидат физико-математических наук, программист, специалист Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ им. М.В. Ломоносова (НИВЦ МГУ). Результаты исследования термогидродинамических и биохимических процессов в озерах и водохранилищах активно используются в рамках проектов, поддерживаемых Российским научным фондом (проект 23-77-01032, «Исследование пространственно-временной изменчивости переноса парниковых газов во внутренних водоемах: теория, численное моделирование и анализ натурных данных») и Министерством науки и высшего образования РФ (проект 124042700008-6 ФНТП «Исследование процессов в геофизических пограничных слоях и создание новых подходов для их параметризации в моделях Земной системы» в рамках программы «Совершенствование глобальной модели Земной системы мирового уровня для исследовательских целей и сценарного прогнозирования климатических изменений»).

― Почему важно учитывать роль озер и водохранилищ, говоря об изменении климата?

― Озера и водохранилища занимают около 1,5% площади материков, представляя собой элементы многих ландшафтов и определяя их особенности. И если роль озер в региональных экологических задачах (прогноз и мониторинг качества воды) понятна, то их значение как факторов, формирующих и меняющих климат, не столь очевидно.

Эта связь двусторонняя: с одной стороны, озера и водохранилища выступают индикаторами текущих изменений климата, а с другой ― фактором, влияющим на эти процессы.

Именно поэтому в глобальных моделях земной системы необходимо учитывать климатообразующие и погодообразующие характеристики озер и водохранилищ: потоки тепла, влаги, парниковых газов, а именно метана и углекислого газа. Причем метан играет здесь особую роль, и, хоть его содержание в атмосфере достаточно невелико, парниковый потенциал этого газа гораздо выше, чем, например, у диоксида углерода (CO2).

Согласно шестому отчету Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), озера и водохранилища, судя по всему, выделяют даже больше метана, чем болота, которые традиционно считались наиболее активными источниками этого парникового газа.

― Из-за недостатка кислорода в болотах?

― В том числе. В целом в водоемах, в частности в озерах и водохранилищах, которыми я занимаюсь, распределение метана и кислорода имеет обратную зависимость: там, где метана много, кислорода мало, и наоборот.

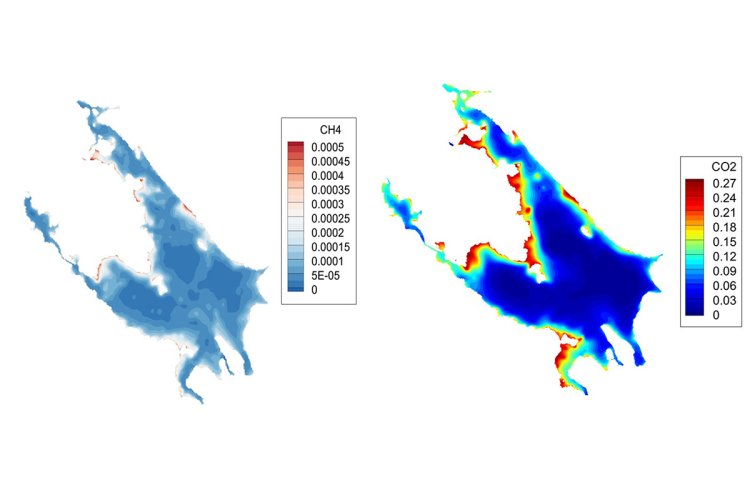

Метан генерируется микроорганизмами (археями) на уровне донных отложений, а это значит, что на мелководье концентрация этого газа высокая и метановые потоки там более интенсивные ввиду близости его источника.

Кислород поступает в воду из атмосферы и, встречаясь с метаном, вступает с ним в реакцию окисления. Таким образом, на мелководье мы отмечаем высокое содержание метана, а в глубоководной зоне, наоборот, концентрации метана невысоки, зато кислорода достаточно много. При этом метаболизм архей, производящих метан, зависит от температуры и высокая для них комфортнее. Когда температура повышается, их метаболизм усиливается, а значит, количество метана в водоеме тоже растет. Далее, поступая в атмосферу, метан удерживает там тепло. Получается опять же двухсторонняя связь

― Если искусственно насытить водоем кислородом, это может помочь уменьшить количество метана?

― Идея интересная. Я не слышала о таких экспериментах, но думаю, что это может иметь смысл, потому что основной источник потребления (то есть уменьшения количества) метана ― это его окисление.

В целом могу сказать, что точные оценки вклада внутренних водоемов в глобальную эмиссию парниковых газов имеют достаточно высокую неопределенность, связанную с тем, что они в основном даются по данным измерений, которых все еще недостаточно, чтобы всесторонне охватить все существующие водные объекты.

Некоторые типы объектов в используемых базах данных для оценок в принципе достаточно плохо представлены — например, термокарстовые озера вечной мерзлоты. Кроме такого инструмента исследований, как натурные измерения, существует численное моделирование, которым мы занимаемся здесь, в НИВЦ МГУ. В последнее десятилетие было предпринято несколько попыток создания модели озера, включающей в себя, помимо прочего, биохимические процессы. В основном это одномерные модели, то есть те, которые предоставляют характеристики, осредненные по горизонтали: например, распределение температуры дается на разных уровнях глубины, но для каждого горизонтального сечения это одно значение, то есть изменчивость мы видим только по вертикали.

Трехмерное моделирование, в свою очередь, несмотря на сложности, можно назвать единственным инструментом, позволяющим получить наиболее полное распределение как термических, так и биохимических характеристик водоема с учетом горизонтальной неоднородности, рельефа дна, сложной береговой линии и т.д.

Распределение метана (слева) и углекислого газа (справа) в моль/м2 × с на поверхности Рыбинского водохранилища летом 2020 г. Результаты расчетов Д.С. Гладских и Е.В. Мортикова (НИВЦ МГУ), построенные в программе Tecplot

― Можно ли назвать это визуальным образом водоема?

― Это представление водоема в виде некой трехмерной численной структуры, имеющей рельеф дна, свои контуры и т.д., то есть полное представление того, как водоем выглядит.

― А где вы берете данные для моделирования?

― Сначала мы записываем трехмерные уравнения, то есть конструируем модель, в которой решаются уравнения по трем измерениям (двум горизонтальным координатам и одной вертикальной). Далее, при построении конфигурации модели, то есть при задании, например, глубины водоема, рельефа его дна, а также атмосферного воздействия в период расчета, мы используем данные, имеющиеся в нашем распоряжении: как из доступных баз данных, так и результаты натурных измерений, проводимых в том числе коллегами из НИВЦ МГУ и институтов РАН.

― То есть вы создаете математическое отражение реального водоема?

― Да, и при построении такой модели мы ставим перед собой три цели: точность, вычислительную эффективность и универсальность. Код модели включает в себя основные уравнения термо- и гидродинамики, параметризации биохимических процессов и т.д. У таких моделей существует ряд конфигураций, соответствующих конкретным водным объектам. В качестве примера могу привести водоемы, которые мы исследовали: Горьковское и Рыбинское водохранилища, озеро Куйваярви в Финляндии, озеро Штехлин в Германии, озера Виктория в Африке и Гурон, располагающееся одновременно в США и Канаде.

― Очень широкий географический разброс.

― Да, мы специально выбирали непохожие друг на друга водные объекты. Перечисленные водоемы очень разные с точки зрения морфологии и морфометрии, то есть с точки зрения формы. Так, Горьковское водохранилище ― длинное и узкое. Рыбинское, напротив, имеет непринципиально различающиеся длину и ширину. Важно и то, что эти водоемы находятся в разных климатических зонах, их температурные и биохимические режимы значительно отличаются друг от друга.

При построении модели мы стремимся к тому, чтобы сделать ее максимально универсальной, поэтому мы и тестируем ее на совершенно разных водных объектах.

― Ваша модель позволяет, задав те или иные условия, спрогнозировать какие-то сценарии будущего для этих водоемов?

― Разумеется. Поскольку мы с вами говорим о парниковых газах, то могу отметить, что в нашей модели есть специальный биохимический блок, обладающий разными степенями детализации: от максимально упрощенной до максимально полной. Мы можем исследовать, например, какие потоки метана будут в водоеме, если единственное вещество, с которым он взаимодействует, это кислород. Мы можем использовать полную конфигурацию модели, где учитываются перенос, диффузия и реакции для растворенных газов и также для твердого углерода, то есть живых и отмерших частиц планктона.

Наша модель состоит из трех блоков. Первый ― термогидродинамический, где рассчитываются температуры и скорости течений. В этом блоке принципиальное значение имеет описание механизмов турбулентного переноса, то есть перенос импульса и так называемых скаляров (тепла, соли, биохимических примесей) за счет турбулентных вихрей. Второй блок описывает биохимические процессы: перенос биохимических примесей, диффузию и реакции для растворенных газов и твердого углерода. Принципиальное значение здесь имеет описание газообмена.

В нашей модели блоки связаны между собой, что отражает двусторонние связи между физикой и биохимией в озерах.

Так, при расчете газообмена мы используем модель, согласно которой скорость газообмена озера с атмосферой зависит от того, с какой частотой порции газа переносятся от дна водоема к поверхности. Речь о метане и об углекислом газе, которые производятся в донных отложениях, а затем переносятся вихрями к поверхности. Частота такого переноса определяет скорость газообмена. Таким образом, при вычислении скорости газообмена нам нужно передавать в модель турбулентные характеристики из блока динамики.

― Турбулентные характеристики, наверное, тяжелее всего отразить в модели?

― Турбулентность, на мой взгляд, ― это область, которую можно изучать бесконечно. Существуют очень разные подходы к ее описанию и моделированию. Если говорить о нашей модели, есть несколько схем для описания турбулентного переноса, как широко применяемые в мировой литературе (в других моделях озер и мирового океана), так и собственные оригинальные разработки, созданные в НИВЦ МГУ, в том числе в сотрудничестве с Институтом прикладной физики РАН.

Мы разработали новые подходы к описанию турбулентности, учитывающие вклад стратификации и сдвига скорости в процессы перемешивания.

― Турбулентность в воздухе и в водоемах схожа?

― Конечно, ведь все это касается образования вихрей. Возвращаясь к третьему блоку нашей модели: он учитывает термодинамику льда и снежного покрова и был внедрен сравнительно недавно. Ранее мы могли производить расчеты только для периодов, когда вода открыта и на ней нет льда. Но если мы ставим перед собой задачу исследовать роль озер в рамках погоды и климата, то нам нужно производить годовые многолетние расчеты. Поэтому был создан блок, позволяющий описывать процессы термогидродинамики и биохимии в присутствии льда.

― До вас кто-нибудь создавал такие трехмерные численные модели водоемов, которые бы состояли из подобных блоков, или ваша работа уникальна?

― Существует очень много моделей водоемов, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Трехмерное моделирование распространено намного меньше, чем одномерное. Существует ряд трехмерных моделей, но те, что встречала я, в основном либо узко специализированы, то есть заточены под какое-то определенное озеро, как в случае, например, с Байкалом, либо исследуют только какую-то определенную группу процессов, например динамику углекислого газа. Я полагаю, что с точки зрения универсальности наша модель действительно может считаться передовой в мировых исследованиях.

― В НИВЦ МГУ работает суперкомпьютер «Ломоносов-2». Вы задействовали его для построения своей модели?

― Да, разумеется. Одной из целей, которые мы ставили при разработке, была вычислительная эффективность. В модели реализованы технологии параллельных вычислений, что позволяет производить расчеты в высоком разрешении. Так, для расчета конфигурации, соответствующей Рыбинскому водохранилищу, задействованы порядка 100 млн ячеек сетки. В своей работе мы используем суперкомпьютеры и вычислительные кластеры, в том числе «Ломоносов-2». Добавлю, что в основе нашей модели ― единый гидродинамический код, разработанный в НИВЦ МГУ и предназначенный для расчетов процессов в океане, атмосфере и внутренних водоемах. Я, в свою очередь, занимаюсь в основном разработкой биохимического блока озера в нашей трехмерной численной модели.

Внешняя площадка с частью оборудования системы охлаждения (отвода тепла) суперкомпьютера «Ломоносов-2». Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Внешняя площадка с частью оборудования системы охлаждения (отвода тепла) суперкомпьютера «Ломоносов-2». Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Главный машинный зал с вычислительным оборудованием установки «Ломоносов-2». Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Главный машинный зал с вычислительным оборудованием установки «Ломоносов-2». Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

― А чем программный код, который создают ученые, отличается от кода условных обычных программистов?

― Инструменты языков программирования одни и те же, но программирование в рамках научных задач описывает то, что происходит в природе, с помощью средств физики, математики и численного моделирования, то есть программного представления физических и математических уравнений.

Наше программирование всегда направлено на то, чтобы с помощью программного кода представить объекты реального мира, с которыми мы все сталкиваемся.

Кроме того, наши научные программные коды позволяют решать задачи, связанные с взаимодействием человека и природы, что особенно актуально в условиях быстро меняющегося климата.

― С какими сложностями вы столкнулись при создании своей трехмерной численной модели озер и водохранилищ?

― Мы хотим, чтобы наша модель была универсальной, а значит, она должна включать в себя конфигурации совершенно разных типов водных объектов. В последнее время мы заинтересовались группой водоемов под названием меромиктические озера. По этой тематике НИВЦ МГУ сотрудничает с коллегами с биологического факультета и Беломорской биологической станции.

Особенность меромиктических озер в том, их верхний слой ― пресный, а нижний ― соленый, и эти слои никогда не перемешиваются между собой.

Эти водоемы объединяют физику и биохимию соленых и пресных озер одновременно. По сути, это два озера в одном, но модельно они должны быть выражены одной конфигурацией. Это очень интересные и сложные объекты численного представления. Разработка численного описания таких водоемов будет очень полезна, ведь они представляют собой так называемый природный стенд: природную экспериментальную установку для тестирования численных моделей.

― В России есть такие озера?

― Да. Они расположены преимущественно в районе Белого моря, их экспериментально изучают на Беломорской биологической станции, а мы в НИВЦ МГУ, в свою очередь, пытаемся описать их с помощью физики, математики и программного кода.

Реликтовое озеро Могильное на острове Кильдин (Мурманская область) ― одно из самых знаменитых меромиктических озер. Оно состоит из пяти слоев с разной соленостью. Фото: А.А. Сазонов / МГУ им. М.В. Ломоносова

― Как взаимосвязаны численное моделирование и натурные эксперименты?

― Я бы сказала, что на настоящем этапе исследований численные и экспериментальные исследования действительно идут в связке. С одной стороны, при верификации модели мы используем данные, полученные нашими коллегами-измерителями, а с другой стороны, мы, разработчики численных моделей, помогаем экспериментаторам при подготовке измерительных кампаний, отмечая, какие зоны озера требуют более детального изучения.

― Какие у вас ближайшие планы?

― Сейчас наша основная цель ― разработка первой в мире комплексной вычислительной технологии, которая объединит трехмерное и одномерное моделирование и вычислительно эффективные параметризации для моделей земной системы. Мы работаем с национальной климатической моделью Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН, и наша главная задача ― включить в нее максимально полное описание водных объектов. Это позволит проводить как диагностические, так и прогностические расчеты, направленные на оценку вклада внутренних водоемов в климатические процессы, в частности в метановый и углеродный циклы. Помимо этого, мы создаем передовую одномерную модель, используя наши наработки с трехмерной моделью и разрабатываемую также в НИВЦ МГУ одномерную модель под названием Lake. Ну и, конечно, наша трехмерная модель будет расширяться и дополняться, в нее будут внедряться все новые параметризации, главным критерием при выборе которых станет физическая обоснованность.

Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ