Одна из перспективных областей применения пластичных полупроводниковых стекол — производство лазерных дисков.

Фото: cc0collection / фотобанк 123RF

Пластичные полупроводниковые стекла разработали ученые Санкт-Петербургского государственного университета. Один из созданных образцов близок по гибкости к алюминию и способен буквально «сминаться» под давлением. Такие материалы можно использовать для изготовления разных изделий, способных к релаксации механических напряжений — от устройств ночного видения до накопителей информации. Об изобретении корреспонденту «Научной России» рассказал почетный профессор СПбГУ, заведующий университетской кафедрой лазерной химии и лазерного материаловедения, доктор химических наук Юрий Станиславович Тверьянович.

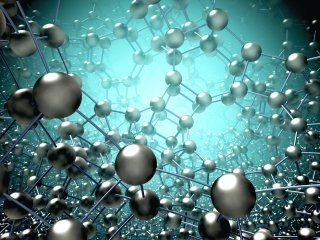

Полупроводниковые стекла отличаются от обычных тем, что в их составе кислород заменен на серу, селен или теллур. Они используются в инфракрасной оптике (например, тепловизорах), оптоэлектронике и накопителях информации. Но полупроводниковые стекла весьма хрупкие, поэтому изделия из них легко повреждаются. В частности, они могут «ломаться» из-за внутренних напряжений — например, такое случается при горячем прессовании во время производства ИК-оптики или перезаписи информации.

Химики СПбГУП предложили решение, повышающее устойчивость полупроводниковых стекол к механическим напряжениям: ученые сделали материалы пластичными, добавив в них серебро. Полученные структуры успешно переносят как термические, так и механические напряжения в первые минуты воздействия, а затем постепенно ослабляют их.

«Для добавления серебра в состав полупроводниковых стекол используется традиционная технология высокотемпературного синтеза в кварцевых ампулах. Этот метод применяется как в лабораторных условиях, так и в промышленном производстве. Принципиальных различий нет, поэтому я думаю, что масштабирование подхода не составит больших проблем», — сказал Ю.С. Тверьянович.

Почетный профессор СПбГУ, заведующий университетской кафедрой лазерной химии и лазерного материаловедения, доктор химических наук Юрий Станиславович Тверьянович.

Фото: СПбГУ

Как родилась идея разработки и почему полупроводниковые стекла становятся пластичнее при добавлении серебра?

«На мой взгляд, история науки складывается не столько из найденных решений, сколько из поставленных вопросов, особенно в тех случаях, когда они входят в противоречие со сложившимися представлениями. Один из примеров — представление о хрупкости стекол. Эта мысль настолько плотно вошла в наше сознание, что на упаковки с хрупкими изделиями наклеивается символическая этикетка с изображением стеклянного фужера, — подчеркнул Ю.С. Тверьянович. — Если задать вопрос, идущий вразрез с этими представлениями, — можно ли повысить пластичность неорганических стекол — то прежде всего, нужно понять, почему они хрупкие. Причина заключается в том, что структура стекол сформирована ковалентными связями. Их особенности — направленность и предельно жесткий потенциал межатомного взаимодействия. С одной стороны, это хорошо, потому что именно благодаря этому расплав материала при охлаждении быстро увеличивает свою вязкость и стеклуется.

Таким образом, при получении стекол не обойтись без ковалентных связей. Но, с другой стороны, они же определяют и хрупкость материалов. Так как отказаться от ковалентных связей невозможно, можно сделать только одно — ввести дополнительные химические связи, способные решить нашу проблему. Какими свойствами они должны обладать? В отличие от ковалентных связей, они должны быть ненаправленными (то есть обеспечивать сферически симметричное взаимодействие между атомами) и обладать более мягким потенциалом межатомного взаимодействия. Подходящий вариант — взаимодействие Ван-дер-Ваальса. Одна из его разновидностей — металлофильные связи. Знание о них широко применяется в супрамолекулярной химии, химии металлоорганических комплексов. Но в области неорганических соединений вопрос металлофильных связей ранее не рассматривался.

Один из металлов, способных к организации металлофильных взаимодействий, — серебро. Поэтому введение соединений этого металла в стекла, по нашим представлениям, должно было увеличить пластичность материалов».

Гипотеза подтвердилась на практике. К настоящему времени ученые получили несколько разновидностей стеклообразующих составов. Разработанные материалы можно условно разделить на две группы: с малым и большим содержанием соединений серебра.

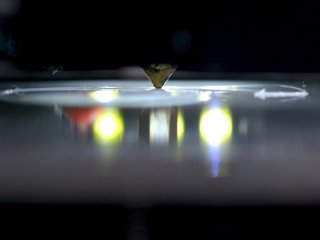

«Стекла с относительно малым содержанием халькогенидов1 серебра обладают хорошей кристаллизационной устойчивостью, но их пластичность увеличивается не столь существенно. Из них можно изготавливать оптические детали приборов, работающих в инфракрасном диапазоне, например, для устройств ночного видения, — объяснил Ю.С. Тверьянович. — В то же время стекла с высоким содержанием халькогенидов серебра отличает низкая стеклообразующая способность. Их можно получить в стеклообразном состоянии только при быстром охлаждении — в частности, при напылении пленок. Халькогенидные пленки широко используются в нашей жизни — они встречаются всем нам в составе устройств энергонезависимой памяти, таких как диски для лазерной записи информации. При работе с этими накопителями данных возникает сложность: под действием лазера одни микрообласти пленки закристаллизовываются, другие — переводятся в стеклообразное состояние, и из-за различий в их плотности возникают механические напряжения. Для борьбы с этой проблемой предлагаются разные методы. Но окончательно снять этот вопрос позволит появление материала, способного к релаксации механических напряжений».

1Халькогениды — бинарные соединения с элементами 16-й группы Периодической системы (серой, селеном, теллуром, кислородом и т.д.).

Образцы уже прошли первые испытания в Центре исследования экстремальных состояний материалов и конструкций Научного парка СПбГУ и успешно перенесли воздействия, разрушительные для обычных стекол.

Фрагмент стекла из первой группы (с малым содержанием халькогенидов серебра) протестировали с помощью сжатия между двумя твердыми пластинами на специальной установке. Материал уменьшил приложенное к нему напряжение на 75% (на 50% — за первые 20 минут).

Материал из второй группы (с большим содержанием соединений серебра), представляющий собой тончайшую пленку толщиной около 1–2 микрон, испытали с помощью нанотвердомера — прибора для работы с микроскопическими материалами. Оказалось, что этот образец обладает пластичностью, соизмеримой с пластичностью алюминия.

Исследование проводится при поддержке Российского научного фонда (грант № 24−23−140 «Пластичные неорганические стекла»). Работа химиков СПбГУП вносит важный вклад в решение задач национального проекта «Новые материалы и химия».

«Наши планы по развитию исследований можно разделить на две группы. Первая — интенсивные изыскания, исследования “вглубь”. Дело в том, что металлофильные взаимодействия в уже синтезированных нами материалах влияют не только на механические свойства стекол, но и на целый ряд других характеристик, в частности, на тепловые свойства, фононный спектр (энергию колебательных состояний атомов кристалла — Примеч. корр.). Поэтому в качестве одного из планируемых направлений работы мы наметили изучение подобных новых аспектов влияния металлофильных взаимодействий на свойства полученных материалов, — отметил Ю.С. Тверьянович. — Второе направление — экстенсивное, развитие исследований “вширь”. По нашим предварительным данным, аналогичный эффект увеличения пластичности может обнаружиться и у хорошо известных каждому, “традиционных” оксидных стекол, прозрачных в видимом диапазоне. Мы уже отобрали целый ряд систем, на примере которых будем проверять это предположение».

Фото на стоп-кадре видео: СПбГУ

Фото на превью: cc0collection / фотобанк 123RF

Фото в тексте и на стоп-кадре видео: СПбГУ