Быструю, доступную и безопасную технологию диагностики сколиоза с помощью искусственного интеллекта представили ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). В отличие от рентгена и компьютерной томографии, человек не подвергается лучевой нагрузке: анализ делается по фото и видео. Изобретение «умещается» в обычное приложение для смартфонов и компьютеров и диагностирует недуг с точностью около 88%.

Сколиоз — трехмерное искривление позвоночника, особенно часто развивающееся у подростков. Это опасное нарушение грозит возникновением реберного горба и деформацией грудной клетки, что, в свою очередь, бьет по здоровью сердца и легких, вызывает перегрузку мышц. Результаты — одышка, снижение выносливости, хронические боли, разрушение позвоночника, в тяжелых случаях — неврологические осложнения, психологические проблемы и даже инвалидизация.

Число случаев сколиоза растет, однако возможности обнаружить его на ранних этапах, когда еще можно обойтись без сложного лечения, пока ограничены. Так, тест Адамса (наклон вперед) не снабжает врача точными количественными показателями. Рентген сопряжен с лучевой нагрузкой. Компьютерную томографию из-за особенно высоких доз облучения нельзя использовать для регулярного обследования пациентов с хрупким здоровьем — например, детей и беременных женщин. Метод магнитно-резонансной томографии не несет лучевой нагрузки, но дорого стоит. То же касается и трехмерной оптической топографии — она позволяет получить 3D-модель спины без облучения, но занимает много времени, требует скрупулезного регулирования технических параметров и положения тела человека и проводится в специальных помещениях с использованием дорогого оборудования.

Ассистент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Пермского Политеха Иван Дмитриевич Шитоев.

Фото: Алексей Кабелицкий / из личного архива И.Д. Шитоева

В то же время новая технология, представленная пермскими учеными, сочетает простоту использования, быстроту и безопасность — это приложение для смартфонов и компьютеров на основе ИИ, помогающее диагностировать сколиоз по обычным фото и видео.

Программа, получившая название ScolView, работает в двух режимах. Первый — экспресс-анализ, для которого достаточно статичной фотографии. Второй — углубленное обследование по фото или видео с построением 3D-модели спины и расчетом по ней всех параметров искривления: углов, ротаций, асимметрий.

Подробнее об изобретении корреспонденту «Научной России» рассказал ассистент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Пермского Политеха Иван Дмитриевич Шитоев.

«Технология задействует два разных метода, поскольку поставленная задача комплексная и разбита на несколько модулей, — пояснил И.Д. Шитоев. — Для того чтобы воссоздать трехмерную реконструкцию человека в цифровом пространстве, используется метод фотограмметрии1. И уже затем по этой модели — грубо говоря, 3D-аватару — нейросеть находит базовые, реперные значения и вычисляет нужные параметры, в результате чего делает то или иное заключение».

1Фотограмметрия — технология, позволяющая определять размеры, форму и положение объектов по их изображениям на фотографиях.

Источник определения: Большая советская энциклопедия (электронная версия). А.Н. Лобанов. Фотограмметрия

Результатов диагностики не придется долго ждать: приложение выдает информацию спустя считанные минуты.

«Сама нейросеть работает достаточно быстро, то есть на все расчеты и получение заключений требуется меньше минуты, — подчеркнул И.Д. Шитоев. — Однако построение 3D-реконструкции требует больших вычислительных мощностей. На нашем сервере на создание одной модели уходит около трех минут. И если данные о нескольких людях будут поступать потоком, то они “встанут в очередь” и некоторое время также будет затрачиваться на ожидание. По мере реализации проекта и его запуска в производство мы как раз планируем расширять компьютерные мощности, чтобы обработка данных проходила быстрее и распараллеливалась на несколько очередей».

О новой безопасной и быстрой технологии диагностики сколиоза с помощью искусственного интеллекта рассказал ассистент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Пермского Политеха Иван Дмитриевич Шитоев.

Фото на стоп-кадре видео: Алексей Кабелицкий / из личного архива И.Д. Шитоева

Чтобы проверить технологию, ученые использовали ее для осмотра 166 детей. Параллельно юные испытуемые прошли обследование с помощью уже упомянутой трехмерной оптической топографии — этот метод использовался в качестве своеобразного эталона для сравнения с расчетами приложения.

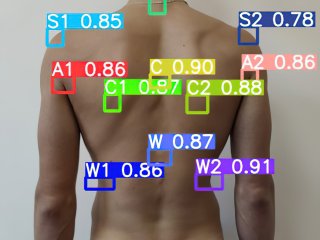

Во время тестирования новая программа анализировала фотографии спин испытуемых с разных ракурсов. На основе снимков система создавала детальные цифровые 3D-модели спин, выделяла на них 16 основных анатомических точек и рассчитывала для каждого из маленьких пациентов 123 клинических параметра позвоночника.

Сопоставить результаты обследований ученым помог корреляционный анализ. Этот метод позволил оценить, достаточно ли были близки друг к другу показатели, полученные двумя разными методами, по тому, насколько согласованно они менялись. Результаты порадовали: исследователи обнаружили прочные взаимосвязи между важнейшими параметрами, характеризующими особенности деформации и скручивания позвоночника, степень асимметрии и баланса тела. К примеру, угол перекоса лопаток, рассчитанный с помощью ИИ, оказался тесно связанным с показателем асимметрии плечевого пояса, вычисленным с помощью оптической топографии. В целом уровень соответствия данных, полученных новым и «образцовым» методами, достигал 95%. Довольно высокой оказалась и согласованность результатов ScolView с данными рентгенографии: она составила более 75%.

Испытания подтвердили, что технология Пермского Политеха помогает выявлять не только отчетливые нарушения, но и сложные пространственные деформации позвоночника. В перспективе новое приложение может стать доступной альтернативой сложным медицинским технологиям и применяться в разных условиях — в клиниках, на диспансеризациях, дома для осмотра ребенка — позволяя обнаружить опасный недуг на ранней стадии. С деталями исследования можно ознакомиться в статье в «Пермском медицинском журнале».

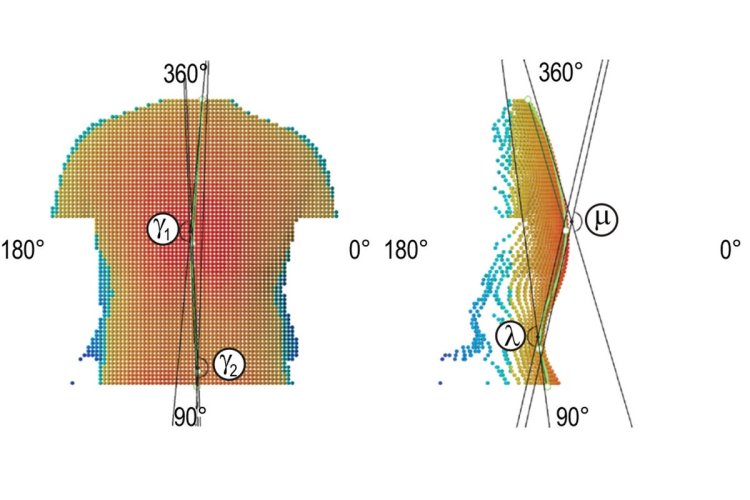

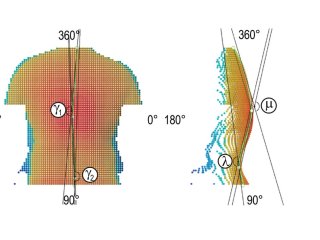

Образцы трехмерных изображений дорсальной (со стороны спины) поверхности тела человека, получаемых с помощью ScolView™. Зеленым обозначена кривая N0O (соответствующая линии позвоночника); а, б — вид в фронтальной и сагиттальной плоскости (т.е. вид сзади и сбоку), символами указаны углы деформации линии позвоночника.

Источник изображения: И.Д. Шитоев (автор) / предоставлено пресс-службой ПНИПУ

«Диагноз может поставить только врач. Соответственно, ни один инструмент не может дать медицинское заключение. Подобные технологии возможно использовать в роли рекомендательной системы, на которую врач может ссылаться по своей инициативе. Но даже в этом случае разработку нужно сначала зарегистрировать в Росздравнадзоре как медицинское изделие, — сказал И.Д. Шитоев. — Мы задумывались об этом, но пока не приступали к реализации, поскольку регистрация — достаточно затратный и долгий процесс, который может занять несколько лет. Поэтому сейчас созданный нами инструмент используется только для проверки так называемого тренда: что было и что стало, улучшилась статистика или ухудшилась. Далее полученные данные отдаются на откуп врачу или родителям, использующим эту систему».

Нейросеть для приложения создавалась с нуля. Процесс обучения ИИ вместе с внесением правок занял не более недели, но его предваряли несколько месяцев сбора необходимой информации для «тренировки».

«Для обучения любой нейросети нужно подготовить так называемые входные и выходные параметры, — отметил И.Д. Шитоев. — Так как в нашей системе используются фотографии, нам было необходимо собрать большой датасет (набор данных — Примеч. корр.) снимков, и только эта работа заняла около месяца: некоторые фото мы делали сами, другие — подбирали из интернета. В общей сложности нам удалось подготовить более 1 тыс. фотографий. Далее их было необходимо разметить. Как я уже говорил, у нас есть реперные точки, [на которые ориентируется нейросеть при работе], такие как плечи, предплечья, подмышечные впадины, лопатки, талии, бедра. Их нужно было расставить на каждом изображении. Это был самый длительный процесс: чтобы разметить около 1200 фотоснимков, потребовалось примерно два или даже три месяца. Далее с помощью методов аугментации2 мы расширили датасет до более чем 10 тыс. изображений: чем больше набор данных, тем лучше будет обучаться нейросеть».

2Аугментация — создание дополнительной информации для обучения ИИ на основе уже имеющихся материалов (например, добавление в набор данных тех же фотографий, но отраженных, увеличенных или перевернутых).

Источник определения: Сборник «Известия ТулГУ. Технические науки» №9, 2023. А.С. Исаченков, Д.Б. Дмитриенко, Н.В. Фролов. Подготовка датасета и аугментация данных для решения задачи многоклассовой классификации изображений (опубликовано в электронной библиотеке «КиберЛенинка»)

Сейчас исследователи обновляют интерфейс программы. В скором времени инновация должна увидеть свет: планируется, что приложение можно будет бесплатно скачать в основных магазинах, включая RuStore. За отдельную плату пользователи смогут получить доступ к дополнительным функциям.

ИИ-технология диагностики сколиоза — не единственный проект команды ученых, основанный на фотограмметрии.

«Нам очень понравилась технология фотограмметрии, позволяющая реконструировать трехмерные объекты. Мы смогли адаптировать ее для людей. Так как человек обладает так называемыми статодинамическими особенностями, во время съемки возникают различные артефакты (дефекты изображения — Примеч. корр.), связанные с его дыханием или движением. Мы научились с ними бороться и обрабатывать их, — поделился И.Д. Шитоев. — У нас уже создан второй продукт, предназначенный для обработки изображений лица человека: то есть мы также сканируем голову, строим 3D-реконструкцию и затем с помощью нейросети выявляем те или иные особенности — например, гравитационные и возрастные изменения, косметологические вмешательства. В результате можно оценить, как выглядел человек “до” и ”после”, лучше стало или хуже».

И это не предел: И.Д. Шитоев добавил, что линейку продуктов на основе технологии фотограмметрии планируется пополнять и другими изобретениями.

Новость подготовлена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ

Источник изображения на превью: kjpargeter / фотобанк Freepik

Источники изображений на странице: Алексей Кабелицкий / из личного архива И.Д. Шитоева, И.Д. Шитоев (автор) / предоставлено пресс-службой ПНИПУ.