Археологи Санкт-Петербургского государственного университета проанализировали коллекцию предметов, найденных в ходе раскопок городища Городец в Ленинградской области. Эксперты установили, что поселение существовало дольше, чем предполагалось ранее, и смогли доказать, что его культурный слой сильно перемешан. Результаты исследования опубликованы во втором томе сборника «Археология Северной Руси и Балтики: к 80-летию Глеба Сергеевича Лебедева».

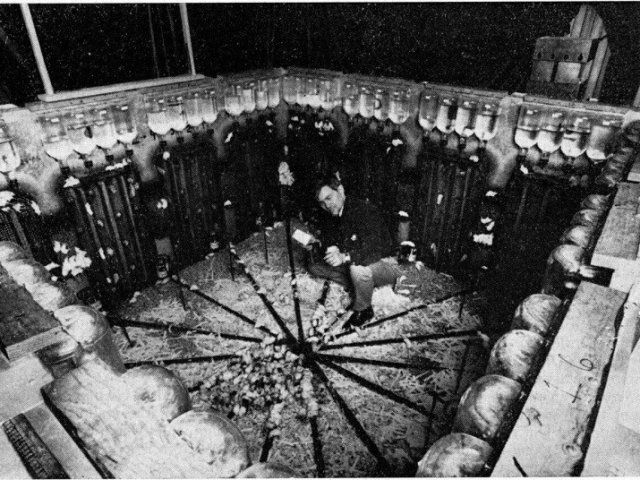

Фотография городища Городец под Лугой. Предоставлена Еленой Михайловой

Археологические раскопки проводились в деревне Городец Лужского района Ленобласти, на холме, расположенном на правом берегу Городецкого ручья. Территория является объектом культурного наследия федерального значения и нередко привлекает внимание археологов как объект исследования древних культур.

Первые сведения о найденных древностях в этой местности относятся к 1850 году, когда крестьянин Тимофей Раков на валу городища у церкви нашел 95 древних монет, оказавшихся московскими копейками XVII века. За последние сто лет исследователи неоднократно обследовали место расположения древнего города, при этом планомерные раскопки проводились на нем только в 1970—1973 годах под руководством будущего профессора Санкт-Петербургского университета Глеба Лебедева, чьи работы стали важной вехой в развитии археологии всего Северо-Запада России. Ученый также изучал ряд памятников на близлежащих Вревском и Череменецком озерах, сведения о результатах исследований он включил в книгу «Археологические памятники Ленинградской области».

Сборник «Археология Северной Руси и Балтики: к 80-летию Глеба Сергеевича Лебедева» состоит из двух томов: первый содержит ранее не опубликованные работы исследователя и воспоминания о нем, а во второй включены статьи, тематически близкие его творчеству. Среди них — публикация Елены Михайловой и Владислава Соболева «Городец под Лугой: вещевые находки и хронология памятника».

В ходе раскопок Глеб Сергеевич разделил средневековый культурный слой городища на три основных стратиграфических горизонта. Верхний (горизонт I) — относится к XII-XIII векам, то есть к периоду до гибели поселения в большом пожаре. Средний (горизонт II) датируется в основном XI веком, а нижний (горизонт III) — в пределах IX—X веков. Сегодня более 50 артефактов, найденных в Городце под Лугой, хранятся в фонде археологии Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

В 2025 году исследователи СПбГУ вновь обратились к этой коллекции и проанализировали ее с учетом сведений, накопленных российской археологией за прошедшие полвека. В первую очередь они использовали разработанную на основании дендрохронологических дат временную шкалу Великого Новгорода, позволяющую с высокой точностью датировать большинство артефактов с территории средневековой Новгородской земли.

Дендрохронологическое датирование основано на изучении ширины годичных колец древесных стволов. Разработанные шкалы («древесно‑кольцевая хронология») позволяют довольно точно установить время рубки бревен, использованных в древних постройках.

Стратиграфический горизонт — визуально различимый в профиле литологический слой, пачка слоев (прослоек) или совокупность связанных построек (строительный горизонт). Изучение залегания конкретных слоев и горизонтов позволяет определить их последовательность и, следовательно, относительную хронологию.

«Городище Городец под Лугой хорошо известно нам по предварительным публикациям 1970-х годов, мы со студенческих лет знаем, что это один из ключевых памятников западной части средневековой Новгородской земли. Однако анализ и публикация всего комплекса находок выполнены только сейчас, спустя много лет после завершения раскопок Глеба Сергеевича Лебедева. Советской и российской археологией накоплено множество материалов, которые по тем или иным причинам до сих пор не введены в научный оборот. Такая "археология музейных коллекций" в настоящее время получает все большее распространение, и мы этому содействуем», — рассказала заведующая лабораторией археологии, исторической социологии и культурного наследия имени Г. С. Лебедева СПбГУ Елена Михайлова.

Проведенный анализ показал, что в каждом из выделенных в ходе раскопок стратиграфических горизонтов встречаются вещи, явно относящиеся к разным временам, а культурный слой городища поврежден и перемешан. По словам ученых СПбГУ, из-за этого материалы Городца не могут служить эталонной коллекцией для изучения средневековой истории Полужья. Это значит, что многие предварительные выводы по истории поселения нуждаются в корректировке. В частности, не следует ограничивать историю жизни на городищенском холме XIII веком, когда сильный пожар уничтожил всю застройку. Позднее, в XVI—XVIII веках, здесь располагался монастырь, о котором сегодня напоминает лишь существующая на территории городища часовня, а связанные с обителью находки стали частью культурного слоя.

Коллекция средневековых находок Городца тоже имеет свои особенности. Здесь гораздо меньше стеклянных и каменных бус, чем обычно встречается в древнерусских поселениях, а значительная доля украшений изготовлена из железа. Также найдено большое количество ножей с долом по клинку.

По словам археологов, главной целью их работы было введение в научный оборот коллекции предметов, которые были найдены при раскопках городища Городец под Лугой, но впоследствии не изучены. Материалы раскрытия подобных археологических памятников значимы для реконструкции многих сторон средневековой жизни: от географии расселения до изучения политических, экономических и культурных процессов.

Ученые отмечают, что рассмотренная коллекция заслуживает дальнейшего изучения и анализа, а наилучшим вариантом продолжения этой работы станет проведение раскопок участка на южном краю городища и верификация результатов работ 1970‑х годов.

Информация и фото предоставлены пресс-службой СПбГУ