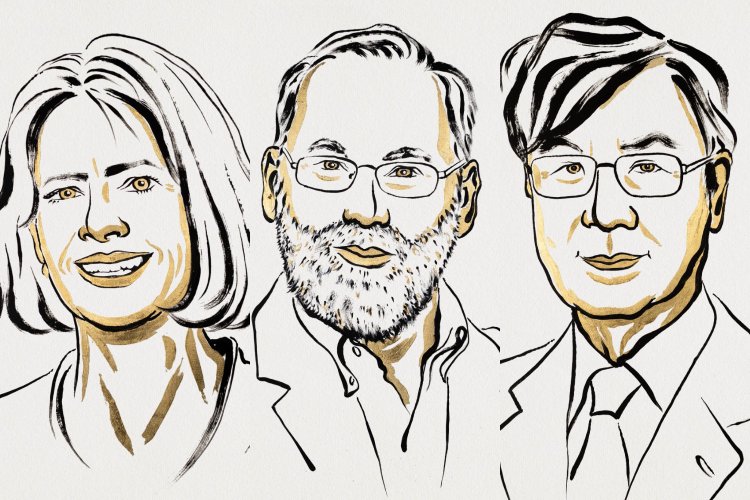

Нобелевская премия по физиологии или медицине 2025 г. присуждена Мэри Бранкоу, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи за открытие механизмов, которые не дают нашей иммунной системе атаковать собственный организм. Их работа раскрыла тайну периферической иммунной толерантности и идентифицировала ключевых игроков в этом процессе — регуляторные Т-клетки.

Иммунная система ежедневно отражает атаки бесчисленных микробов, многие из которых маскируются под клетки человека. Ошибочная атака на собственные клетки приводит к развитию аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз, диабет 1-го типа или ревматоидный артрит. Долгое время считалось, что главный механизм предотвращения подобных ошибок формируется в тимусе, где потенциально опасные иммунные клетки уничтожаются на ранней стадии. Это процесс, известный как «центральная толерантность». Однако в 1995 г. японский иммунолог Шимон Сакагучи представил доказательства существования другого, независимого уровня защиты. Он обнаружил особый тип Т-лимфоцитов, которые не атакуют чужаков, а, наоборот, подавляют активность других иммунных клеток, предотвращая тем самым аутоиммунные реакции. Эти клетки он назвал регуляторными Т-клетками.

Независимо от этого, в 2001 г. Мэри Бранкоу и Фред Рамсделл, изучая мышей, страдающих от тяжелых аутоиммунных патологий, обнаружили причину их недуга — мутацию в гене, который они назвали Foxp3. Вскоре было установлено, что аналогичные мутации у человека вызывают редкое и тяжелое заболевание IPEX, характеризующееся агрессивной атакой иммунной системы на собственные ткани. В 2003 г. Шимон Сакагучи совершил ключевое открытие, объединившее эти два прорыва. Он доказал, что ген Foxp3 является главным регулятором для развития и функционирования тех самых клеток, которые он открыл восемью годами ранее.

Открытия лауреатов этого года заложили фундамент для совершенно нового направления в иммунологии — изучения периферической толерантности, то есть механизмов контроля иммунного ответа уже за пределами тимуса, непосредственно в тканях организма. Понимание роли Т-клеток открыло новые горизонты в лечении аутоиммунных заболеваний и рака. Если при аутоиммунных заболеваниях Т-клетки слишком слабы, то при раке, наоборот, они могут быть избыточно активны, подавляя противоопухолевый иммунитет. Сегодня ведутся активные клинические испытания, направленные либо на усиление функции регуляторных Т-клеток (для лечения аутоиммунных заболеваний и предотвращения отторжения трансплантата), либо на их подавление в опухолевом микроокружении (для активации атаки на рак).

Иллюстрация: Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach