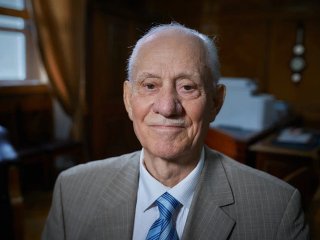

О том, чем привлекательна органическая химия, какие важные открытия в ней сделаны и какие еще предстоит сделать, рассказывает член-корреспондент РАН Усеин Меметович Джемилев, главный научный сотрудник Института органической химии им. Н.Д. Зелинского (ИОХ) РАН.

Усеин Меметович Джемилев. Фото Елены Либрик / Научная Россия

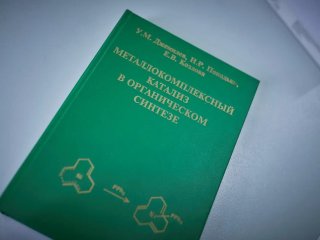

Усеин Меметович Джемилев — доктор химических наук, член-корреспондент РАН, профессор. Специалист в области технической химии, металлокомплексного катализа и нефтехимии. В 1990 г. получил Государственную премию по науке и технике СССР за внедрение в промышленность новой технологии получения топлива для ракетно-космической техники. В 2004 г. удостоен Государственной премии РФ за открытие новых реакций, разработку эффективных металлокомплексных катализаторов с ранее недоступной активностью и селективностью действия. Получил Премию имени А.М. Бутлерова 2009 года РАН за работу «Металлокомплексный катализ в химии металлоорганических соединений непереходных металлов (Mg, Al, Zn, In, В)» и Премию имени В.Н. Ипатьева 2015 года РАН за работу «Каталитические процессы для получения продуктов нефтехимии и моторных топлив».

— Вы родились в Узбекистане, учились в Казахстане, оканчивали аспирантуру в Башкирии и много лет там работали, даже стали академиком Башкирской академии наук. А сейчас живете и работаете в Москве. Какое из этих мест оказало на вас наиболее сильное влияние как на ученого?

— Непростой вопрос. Детство мое прошло в Узбекистане, я оканчивал одну из лучших школ им. М.В. Ломоносова. Возглавляла ее Этель Давыдовна Тонконогая. У нее был сын Александр, мы дружили. Потом поехал учиться в Казахстан, потому что в Чимкенте в Химико-технологическом институте открыли по тем временам новую специальность — «высокомолекулярные соединения». Вышло постановление Совета Министров СССР о развитии этого направления в нашей стране. Мне это было очень интересно.

— Вы выбрали именно химию и именно эту специальность?

— Да, потому что мне в школе очень легко давались химия, физика, преподаватели меня всегда хвалили, я любил эти предметы. Хотя под влиянием мамы я сначала очень хотел быть врачом.

— Теперь понятно, почему ваши сын и дочь врачи. Под влиянием бабушки?

— Чисто генетически — вероятно. Но поступить в медицинский вуз в Узбекистане по тем временам было очень сложно, потому что корни коррупции проникали во все сферы жизни. И чтобы в те времена поступить в медицинский вуз, нужны были большие деньги. У моей семьи таких денег не было, поэтому я решил ехать в Казахстан. Может, я еще не все тогда понимал, но высокомолекулярные соединения, полимеры меня заинтересовали, и я поехал. Из 25 вступительных баллов набрал 24, меня приняли. Проучился пять лет, затем один из преподавателей в вузе пригласил меня в академическую лабораторию при химфармзаводе. Возглавлял эту лабораторию ставший впоследствии академиком Генрих Александрович Толстиков — мой учитель. Я поступил там в аспирантуру. Генрих Александрович в это время уже находился в Уфе — я его не видел, когда поступал. О нем рассказывали с воодушевлением, с любовью, что это очень талантливый человек, красивый, одаренный от природы химик. Когда я его увидел, был впечатлен. Вошел высокий мужчина с прекрасной шевелюрой, и первый вопрос, который он задал, подойдя ко мне: «Что нового?» И я стал рассказывать, чем занимаюсь. Вероятно, своими знаниями о предмете я ему понравился: буквально через неделю после отъезда он мне написал письмо и пригласил в аспирантуру в Уфу. Генрих Александрович тогда был заместителем директора Института химии Башкирского филиала АН СССР, а директором был член-корреспондент АН СССР С.Р. Рафиков.

— Читаем про вас в справочниках: приоритетные исследования У.М. Джемилева в области циркониевого катализа положили начало развитию новой области — химии малых, средних и гигантских металлоциклов непереходных металлов. Расскажите, что это такое?

— В 1958 г. в Германии было открыто направление — гомогенный металлокомплексный катализ на основе комплексов никеля. Открытие это сделал Гюнтер Вильке. Вышло это совершенно случайно. Вильке занимался получением высших алюминийорганических соединений путем взаимодействия этилена с триалкилаланами, которые широко применяются в промышленности (в том числе в оборонной) как сокатализаторы процессов полимеризации. И один из экспериментов, который был подготовлен не менее тщательно, чем предыдущие, дал совершенно другой результат. Вместо ожидаемых высших алюминийорганических соединений сотрудники Вильке получили низшие углеводороды — бутены. Анализируя этот эксперимент, Гюнтер Вильке пришел к выводу, что лаборант, который готовил автоклав для проведения этих экспериментов, промыл его серной кислотой, чтобы тщательно почистить, потому что там был осадок от предыдущих экспериментов. Довел до блеска и провел эксперимент.

— Это было ошибкой?

— С одной стороны, да, но это привело к открытию. В науке так нередко бывает. Дело в том, что нержавеющая сталь, которая использовалась для изготовления автоклавов, содержала соединения никеля, и серная кислота, прореагировав с соединениями никеля, дала сернокислый никель. И когда туда добавили алюминийорганику, никель восстановился и низковалентные комплексы никеля привели к этому неожиданному результату. Он получился совершенно другим. Так в 1958 г. был открыт никель-эффект. Отсюда развилось принципиально новое направление — гомогенный металлокомплексный катализ в химии непредельных соединений. Это привело к получению различных циклических, ациклических соединений в одну стадию и оказало огромное влияние на эти исследования. Многие страны стали развивать эти исследования у себя. Это в первую очередь Япония, Америка, Франция, Германия. И, конечно, в СССР тоже занялись этим делом. А я в это время как раз готовил кандидатскую диссертацию по гидроперекисному окислению, и Г.А. Толстиков поручил мне заняться металлокомплексным катализом.

— Насколько я знаю, вы досрочно защитили свою кандидатскую.

— Да, аспирантура была тогда три года, а мне не терпелось — я тогда очень много работал. Сагид Рауфович Рафиков даже издал приказ, чтобы после 12 часов ночи меня выгонять из лаборатории.

— Это приказ не для всех, а лично для вас?

— Да. Потому что я задерживался до двух, до трех часов, мне было очень интересно работать, хотелось скорее представить свою диссертацию.

— Как к этому относилась ваша жена?

— С пониманием. Дело еще в том, что мне обещали: как только я защищу кандидатскую, дадут квартиру. Был и материальный интерес. Я защитился досрочно, и Г.А. Толстиков, видя мою работоспособность, мой интерес к науке, поручил мне новое направление — металлокомплексный катализ. Дело в том, что некоторые реакции проходили не очень селективно, хотя это совершенно новое направление. Он поручил мне добиться, чтобы эти реакции проходили селективно. Пришла в голову такая идея: раз вокруг никеля координируются диены и из них образуются циклические соединения, то нужен такой растворитель, который бы позволял регулярно координироваться, чтобы давать, скажем, регулярные триметилциклдодекотриен или диметилциклоклоктодиен, димеры изопрена. Эта идея прекрасно реализовалась, и нам удалось получить регулярные циклические изопреноиды, что дало возможность дальше синтезировать из них биологически активные соединения.

— А квартиру-то дали?

— Не сразу. После защиты я пришел в дирекцию, и С.Р. Рафиков говорит: «Я поздравляю вас!» Я поблагодарил, думаю, что поздравляет меня с получением диплома кандидата наук. А он: «Я не с этим вас поздравляю — вы квартиру получили?» Я сказал, что пока нет. «Как же так, я же квартиру вам на витаминном заводе выбил». И добавил, что в истории института досрочной защиты, чтобы в два с половиной года аспирант получил утверждение, еще не было. С одной стороны, мне было приятно поздравление главы нашего института, с другой — я огорчился, что квартиры нет. Расстроенный, пришел домой, начал супруге рассказывать. А рано утром — мы еще спали — вдруг стук в окно. Я выглядываю — водитель Рафикова мне показывает ордер и ключи от квартиры.

— Вы говорите, что квартиру вам дали на витаминном заводе. Это тот самый знаменитый Уфимский витаминный завод?

Усеин Меметович Джемилев. Фото Елены Либрик / Научная Россия

— Да. Нам дали там нашу первую однокомнатную квартиру. Спустя несколько лет Сагид Рауфович говорит: «Вам, наверное, уже пора улучшить квартирные условия». Дали двухкомнатную, затем четырехкомнатную, затем центр построил свой собственный дом и я переехал туда. Меня всю жизнь окружали добрые, заботливые люди, которые интересовались не только научными результатами, но и тем, как живется человеку и его семье. Вероятно, я обращал на себя внимание своей работоспособностью: я быстро, за пять лет защитил докторскую — кстати, здесь, в Москве, в ИОХ.

— В 1990 г. вы получили Государственную премию СССР за цикл работ по разработке и внедрению технологий получения новых веществ и продуктов с рекордными характеристиками для ракетно-космической техники. Расскажите об этом.

— Эта работа сыграла судьбоносную роль в моей жизни. При защите докторской диссертации одним из моих оппонентов был Олег Матвеевич Нефедов. Он сотрудник Института органической химии, тогда был вице-президентом Академии наук СССР. Ознакомившись с моей диссертацией, он обратил внимание на некоторые способы получения структур, описанные в моей диссертации. А он возглавлял направление по получению жидкого углеводородного топлива для ракетных систем. Он мне предложил совместную работу. Я подключился к этим работам. Задача была получить такие углеводороды, которые при температуре −40 °С по своим свойствам были бы как подсолнечное масло, но обладали бы высокими энергоемкостью и плотностью. Именно такие виды углеводородного топлива годились как горючее для современных крылатых ракет, которые наша страна тогда активно разрабатывала, а в мире они уже были известны.

— Это было возможно?

— Это была тяжелая задача, поскольку было не очень ясно, какие нужны исходные продукты. Поначалу О.М. Нефедов предложил для исходных мономеров соединения, которые уже выпускались на одном из предприятий Башкирии. Но анализ в моей лаборатории показал, что эти соединения не годятся для получения высокоплотных соединений. Мы обратили внимание, что в Германии был разработан такой мономер — норборнадиен. Это уникальный мономер из ацетилена и циклопентадиена, его получали при высоком давлении. Именно из этого мономера в США делали высокоплотное топливо. Но, к сожалению, к тому времени в нашей стране работы с ацетиленом при высоком давлении были невозможны — такого оборудования не было. Мы не могли реализовать эти идеи быстро, в короткие сроки. Но мы пошли другим путем: решили получать норборнадиен в две стадии (они получали в одну, и, казалось бы, это более эффективно). Из хлористого винила и циклопентадиена нефтехимического мы получали хлорнарборнен, а потом дегидрохлорированием получали норборнадиен. Но впоследствии оказалось, что именно наш двухстадийный метод получения норборнадиена более эффективен, чем то, что подразумевала немецкая технология. Мало того, что у них эта технология высокоопасная, так еще и при очистке выход целевого продукта составлял всего 48%. А мы получали около 90%. Получив этот мономер, тщательно изучив мировую литературу, мы в первую очередь синтезировали все 14 димеров норборнадиена, которые теоретически можно было получить. Изучили их свойства, и выяснилось, что ни один из этих мономеров в индивидуальном виде не может годиться для получения топлива с теми свойствами, которые были нужны.

— Опять неудача!

— С одной стороны. Но пришла идея, подсказанная одним из моих учеников, — получить эвтектическую смесь. Температура застывания такой смеси гораздо ниже, и только четыре определенных мономера из 14 в определенном соотношении давали при смешивании те технические условия, которые необходимо было выполнить. Перед нами теперь стояла такая задача: каждый мономер нужно было получить в отдельности, а потом смешать в соответствующем соотношении. Но тут опять проблема — такое топливо по стоимости получалось почти как золото. Эта технология не годилась. Но наши тщательные поиски, анализ привели к тому, что мы получили такой катализатор, который давал именно четыре изомера в том соотношении, которое было необходимо.

— А по стоимости?

— Технология была заметно дешевле, чем то, что получали за рубежом. Так наша технология в короткие сроки была внедрена на одном из предприятий и использовалась в тех целях, для которых мы и работали. Вот за эти исследования, за внедрение в промышленность принципиально нового мономера, новой технологии получения топлива для ракетно-космической техники мы, группа авторов, получили Государственную премию. И в 1990 г. меня избрали в члены-корреспонденты РАН. Тут очень большая заслуга академика Олега Матвеевича Нефедова, который ко мне очень тепло относился, он видел, что я чрезвычайно инициативный человек, выполняю все, о чем мы договариваемся. Я в своей жизни никого не подводил.

— Хочу спросить словами академика Г.А. Толстикова: что нового вы сейчас делаете?

— Немного предыстории. Институт нефтехимии и катализа в Башкирии я организовал лично, и, когда он уже был в составе Российской академии наук, мы проводили исследования в области металлокомплексного катализа применительно к органической химии, химии металлоорганических соединений непереходных металлов. Это направление оказалось совершенно новым, здесь было открыто семейство новых фундаментальных реакций, которые, на мое счастье, стали именными. Они в мировой практике называются «реакции Джемилева». Это реакции циклометаллирования, этилмагнирования.

— А что это за молекулы новых соединений, направленные на создание лекарства против рака?

— Одно из направлений, которые наряду с этими соединениями мы стали развивать, — это получение макроциклических пероксидов, артемизинина. Есть такое растение, из которого выделяют соединения, широко используемые в мировой практике для борьбы с малярией. Это опасное заболевание, особенно в южных странах, было актуально и для нашей страны.

— Оно и сейчас актуально. В Сибири встречаются комары, которые переносят малярию.

— Да. Артемизинин — это природные пероксидные соединения. Мы решили получить синтетическим путем соединения, близкие к нему по структуре, чтобы удешевить процесс и получить более эффективные препараты от малярии. А с другой стороны, за рубежом появилась информация, что эти пероксидные соединения обладают одновременно и противоопухолевой активностью. Эти соединения вызывают апоптоз раковых клеток — проще говоря, достаточно эффективно их убивают. Нам тоже хотелось очень широко и быстро проводить подобные исследования. Но таких больших денег у нас не было. Тогда я в нашем Институте нефтехимии и катализа в Уфе решил открыть новую биологическую лабораторию. Мы посмотрели, как оборудованы мировые фармлаборатории, и я обратился в министерство, куда мы уже относились, и в академию наук, чтобы нам выделили деньги. Нас услышали, мы купили это оборудование, пригласили в эту лабораторию молодых и талантливых сотрудников и начали изучать противоопухолевую активность циклических пероксидов. Мы получали широкий набор пероксидов, и среди них оказались очень эффективные высокоактивные соединения. По времени так совпало, что в 2016 г. мои полномочия как директора института завершились. А моя дочь, доктор медицинских наук, медицинский генетик, и зять химик к тому времени уже жили и работали в Москве. Они сказали: это не дело, что вы живете далеко от нас. Одновременно я получил приглашение от академиков М.П. Егорова и В.П. Ананикова. В результате в 2022 г. вслед за детьми мы переехали в Москву. Так я стал работать в Институте органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН главным научным сотрудником.

— Вы продолжаете эти исследования?

— Да, я продолжаю эти исследования с уфимцами, сотрудничаю с Наталией Наильевной Махмудияровой, она активно развивает эти работы. Мы вместе пишем планы, их обсуждаем. Она очень эффективно работает, ее ученики защищают диссертации, и мы продвигаем эти препараты в жизнь. В медицинской практике они еще не применяются, пока не прошли клинические исследования, но мы готовы передать соответствующим клиникам эти препараты для широких испытаний. Надеемся, что они покажут свою эффективность и против малярии, и одновременно против рака.

А те реакции, которые мне удалось открыть в области металлоорганической химии, здесь в ИОХ тоже продолжают использовать. С ними активно работает мой ученик профессор РАН Владимир Анатольевич Дьяконов. Он в ИОХ РАН заведует лабораторией. Эти реакции широко используются для синтеза различных линейных кислот, содержащих цис-двойные связи. Они тоже оказались очень эффективными. Они содержатся в различных природных соединениях, и их синтез чрезвычайно важен. Классическими методами не удается их получать в чистом виде, а реакции циклометаллирования, которые были открыты мной, позволяют это делать с рекордно высокой стереоселективностью. Таким образом, эти соединения также могут быть использованы для создания современных противоопухолевых препаратов. Так что эти два направления сегодня развиваются, и мы надеемся, что в ближайшие годы в наших медицинских учреждениях появятся современные препараты.

— Вас по-прежнему выгоняют из института в 12 часов ночи?

— Сейчас уже нет, не выгоняют. Конечно, я уже в возрасте, так много работать не получается. Я часто работаю дома, пишу статьи, обзоры. В июне вышел обзор «Новые металлоорганические реакции, изменившие стратегию органического синтеза», опубликован в июньском номере журнала «Успехи химии». В марте 2025 г. вышла еще одна обзорная статья. Так что в последние годы я стараюсь обобщить свои результаты — и, что очень важно, передать свои знания молодым. Меня беспокоит, что в 1990-е гг. мы много потеряли, в том числе в фармацевтике. В СССР мы на 80% обеспечивали себя медицинскими препаратами. В СССР была развита медицина. Но в 1990-е гг. решили, что теперь мы сотрудничаем с Западом и все, что нужно, можно покупать там. Оборудование, лекарства — все. Зачем тратить деньги на эти технологии, работать, мучиться? И это привело к тому, что мы нашу фармацевтическую промышленность очень сильно ослабили, не хочется говорить — потеряли. Многие исследования прекратились, в частности создание новых антибиотиков. Мы теперь практически все антибиотики покупаем за рубежом. Действительно, это мировая проблема, потому что есть еще такое явление в микромире — антибиотикорезистентность. Микроорганизмы активно приспосабливаются к существующим лекарствам, и поэтому нужны новые препараты. Сейчас канадцы выделили штамм, который продуцирует новый антибиотик — лариоцедин. Он эффективнее большинства имеющихся лекарств против наиболее опасных видов бактерий. Они сейчас его внедряют в медицинскую практику. Это большая удача для медицины. Китайские ученые обнаружили в каких-то шахтах штаммы, которые тоже продуцируют антибиотики. И, наконец, Университет Линкольна в США: они где-то в Индии в каком-то мусоре обнаружили штамм, который продуцирует новый, ранее неизвестный антибиотик. Сейчас химики его синтезируют. Поэтому есть надежда, что на мировом рынке появятся новые эффективные антибактериальные препараты.

— Но ведь и наши исследователи находят новые штаммы, которые впоследствии могут стать источниками новых антибиотиков, — например, в Байкале.

— Это здорово, и над этим надо работать. Наша страна должна развивать фармакологию. Доходы от фармакологической промышленности сопоставимы с доходами, получаемыми от продажи углеводородов — нефти и нефтепродуктов. Такие страны, как США, Германия, Франция, Израиль, Индия, активно развивают фармпромышленность. Вообще, сегодня в мире функционируют около 15 ведущих фармацевтических фирм. Из них порядка десяти находятся в США. Остальные — в Израиле, Германии, Франции, Индии. Там делают современные препараты. И нам нужно в этом отношении активно работать, чтобы наша фармацевтика реанимировалась и получила дальнейшее развитие. У нас в России живет талантливый народ, талантливые химики. В том числе в ИОХ работают талантливые люди, и я верю, что мы одолеем те трудности, которые у нас возникли. Надеюсь, что эти трудности будут временными. Хочу закончить нашу беседу цитатами из Генри Форда: «Когда кажется, что все идет против вас, помните, что самолет взлетает против ветра, а не вместе с ним» и Дейла Карнеги: «Большинство важных вещей в мире были достигнуты людьми, которые продолжали пытаться, когда казалось, что надежды нет вообще».

Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ