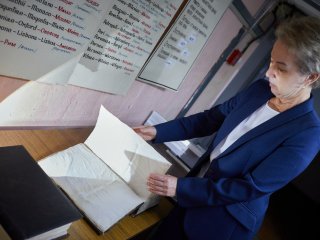

Библиотека академии наук в Санкт-Петербурге ― первая государственная и одна из крупнейших в России. Одновременно это и одна из старейших научных организаций страны. Об истории библиотеки, методиках сохранения старинных изданий, просветительской и экспертной работе корреспонденту «Научной России» рассказала директор Библиотеки Российской академии наук Ольга Владимировна Скворцова.

Ольга Владимировна Скворцова

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

Ольга Владимировна Скворцова ― директор Библиотеки Российской академии наук с 2021 г., кандидат педагогических наук. Окончила биологический факультет Ленинградского государственного университета. Начала работать в Библиотеке РАН в 1989 г., через год после крупного пожара. Автор диссертации «Сохранение библиотечных фондов: Биологические аспекты».

― Интересно, что Библиотека Российской академии наук была открыта раньше, чем сама академия. Петр I изначально при создании рассматривал ее как организацию, которая позже станет частью академии?

― Идея создания библиотеки родилась у Петра Великого во время его путешествий по Европе. В декабре 1708 г. Готфрид Вильгельм Лейбниц по предложению Петра составил для него записку о «введении» в Россию наук. В 1711 г. в Торгау состоялась встреча Лейбница с Петром, во время которой немецкий ученый представил царю свой план. После этой встречи Лейбниц уже прямо писал о создании академии наук, но рекомендовал для начала озаботиться организацией библиотеки и кабинета редкостей. Таким образом, сначала возникла библиотека, а вместе с ней и кабинет редкостей, который впоследствии стал старейшим российским музеем Кунсткамерой. И лишь спустя десять лет, в 1724 г., была образована Российская академия наук.

Совет Лейбница заключался в создании, говоря современным языком, информационной базы. Для этого нужны были книги, экспонаты, ученые, желающие с ними работать, планы будущих изобретений, открытий и исследований. И уже на этой основе можно было создавать академию наук. Этим и объясняется десятилетний разрыв между открытием Библиотеки РАН и самой академии.

― При создании перед библиотекой ставились исследовательские задачи или ее роль сводилась только к хранению книг?

― Изначально это было собрание книг, которые осенью 1714 г. царь Петр Алексеевич принял решение упорядочить как книжное собрание, размещенное в людских покоях Летнего дворца. Со временем коллекция библиотеки пополнялась, и первый директор библиотеки Роберт Карлович Арескин поручил разобрать скопившиеся в Петербурге книги и редкости и навести в собрании порядок.

В фонде начали преобладать и целенаправленно собираться научные издания. В 1742 г. была завершена работа по составлению «Камерного каталога». Приезжавшие иностранные ученые часто поражались, обнаруживая в молодой библиотеке множество полезных и редких книг. Они отмечали, что если библиотека будет и дальше так развиваться, то город станет огромным, замечательным и великим. Что в итоге и произошло.

Таким образом, прослеживается прямая связь: Санкт-Петербург возник и вырос в настоящий мегаполис и научный центр именно благодаря заложенной в его основу библиотеке.

― Но ведь сегодня Библиотека РАН ― это не только хранилище книг…

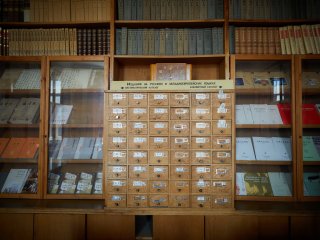

― Да, конечно. Сегодня фонды библиотеки насчитывают более 20 млн единиц хранения. Они размещены и в главном здании на Биржевой линии, и в 22 филиалах, расположенных в различных научно-исследовательских институтах РАН. Самые известные из них ― Ботанический институт, Кунсткамера, Зоологический институт, Пушкинский дом, Физико-технический институт, Институт физиологии. Эта централизованная библиотечная система начала формироваться еще в начале XIX в.

В наши дни БАН ― это не только библиотека, но и научно-исследовательский институт. Помимо библиотекарей и библиографов, у нас есть группа научных сотрудников. Всего у нас работают около 400 человек, из которых 40 научных сотрудников.

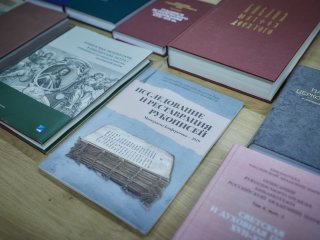

Эта группа ученых вместе с библиотекарями и библиографами работает над основными научными темами в рамках государственного задания, которое утверждается нашим учредителем ― Министерством науки и высшего образования. В этом задании зафиксировано семь научно-исследовательских тем. Они посвящены изучению истории библиотеки, изучению и описанию рукописного фонда и фонда редкой книги, исследованиям книжных коллекций. Есть также темы, связанные с автоматизацией библиотечных процессов, историей востоковедческих исследований и восточной книги. Еще одно важное направление научной работы — обеспечение сохранности фондов. Ведь без изучения и внедрения практик сохранения документов не может существовать ни одна библиотека, а особенно такая, как наша, где хранится множество древних книг и рукописей.

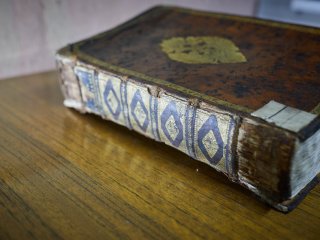

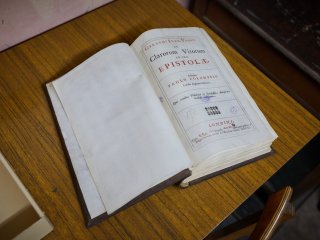

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

― Какое издание в библиотеке самое древнее?

В настоящее время в Научно-исследовательском отделе рукописей сосредоточено более 20 тыс. рукописей V–XX вв. на церковнославянском и русском, греческом, латинском, французском, немецком, польском, английском и других языках и более 3,5 тыс. архивных единиц. Рукописи распределены по 90 фондам. Среди них такие важные для истории России памятники, как «Повесть временных лет» в составе Ипатьевской летописи, Лицевой летописный свод XVI в. Ивана Грозного, Пустозерский сборник XVII в., два Сийских евангелия (XIV и XVII вв.), автографы Петра I и многие другие.

Самая древняя рукопись была обнаружена в 1964 г. в переплете русской старопечатной книги. Это отрывки из Евангелия от Иоанна V в.

― Оригиналы старинных изданий и документов необходимо и сохранять, чтобы они не разрушались от времени, и реставрировать. Какие научные задачи ставит эта работа?

― В нашей библиотеке внедрена комплексная система обеспечения сохранности документов. Это строгий контроль микроклимата в хранилищах, мониторинг физического состояния фондов, включающий химические, биологические и энтомологические исследования. Для поврежденных документов применяются различные методики восстановления.

Знаковым событием стал пожар 1988 г. Как ни парадоксально, эта беда послужила мощным толчком для серьезного прорыва в области сохранения документов и вывела нас на передовой уровень исследований. Наш опыт борьбы с последствиями пожара в БАН помог спасти фонды других учреждений Санкт-Петербурга, пострадавших от огня и воды. Мы увидели, насколько востребованы наши знания в экстремальных ситуациях при ликвидации последствий негативных воздействий, которые наносят огромный ущерб книгам.

В начале 1990-х гг. при поддержке Библиотеки Конгресса США мы внедрили методику фазовой консервации. Ее суть заключается в следующем: поврежденный документ, который не может быть отреставрирован в ближайшее время, но уже прошел необходимую обработку, помещается в специальный контейнер из бескислотного картона. Такой контейнер защищает книгу от разрушительного воздействия вредных факторов окружающей среды и одновременно выполняет защитную механическую функцию. В 1990-х гг. американскими коллегами нам был подарен специальный станок для изготовления таких контейнеров, и он до сих пор работает. Сегодня это уже не новинка: подобное оборудование и картон производятся как за рубежом, так и в России. Но для 1990-х гг. это, безусловно, было серьезным достижением. С участием БАН разработана и запатентована технология производства отечественного бескислотного картона для консервации документов. Благодаря этой методике мы до сих пор сохраняем книги, нуждающиеся в поддержке.

Конечно, просто положить книгу в контейнер и забыть нельзя. Над ней, как над здоровьем человека, нужен постоянный контроль. Поэтому мы регулярно осуществляем мониторинг состояния документов. Сотрудниками научно-исследовательских отделов консервации и реставрации библиотечных фондов, информатики и автоматизации была разработана специальная информационная карта. В этой карте, подобной истории болезни, фиксируется подробная информация о книге с момента ее поступления в библиотеку: библиографическое описание, виды материалов, наличие повреждений, результаты химических и биологических исследований. Это огромный труд. Понятно, что такая детальная работа с каждым изданием требует много времени и сил, поэтому неизбежно приходится расставлять приоритеты.

Например, наша особая гордость — библиотека Петра I, которая хранится у нас и по сей день. Она находится под особым контролем. Такой же тщательный мониторинг ведется в отношении многих рукописей и редких книг.

Недавно мы внедрили в нашей библиотеке отечественную систему автоматизированного контроля микроклимата. Установленные датчики каждые 15 минут фиксируют температуру и влажность в книгохранилищах. В режиме реального времени сотрудники могут отслеживать эти показатели в хранилищах круглосуточно.

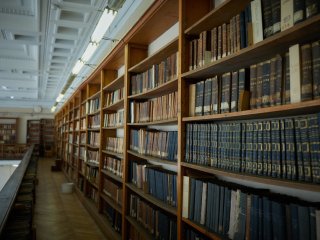

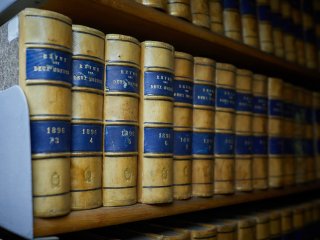

Читальный зал Библиотеки РАН

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

― Масштабная задача, которая сегодня стоит перед Российской академией наук, ― это популяризация науки. В чем ваша роль в этой работе?

― Самое важное для нас — чтобы как можно больше людей в Санкт-Петербурге, в нашей стране и мире знали о существовании этой великой библиотеки. Удивительно, но я до сих пор постоянно сталкиваюсь с жителями нашего города, которые не знают о существовании БАН, спрашивают, где она находится, чем занимается, и путают с другими крупными библиотеками города.

Для нас очень важно, чтобы к нам не только не иссякал поток удаленных пользователей, но и приходили исследователи для работы с книгой в читальных залах, знакомились с фондами и выставками. В 1747 г. Петр I объявил: «Библиотека равным образом повсенедельно дважды, а именно во вторник и пятницу пополудни от двух до четырех часов отперта и всякому вход в оную свободен». Сохраняя завет нашего основателя, мы также открыты для посещения. Сегодня на сайте можно проследить всю нашу активную научно-просветительскую деятельность. Можно посетить обзорную или тематическую экскурсии, ознакомиться с экспозициями.

В последнее время постепенно снимаются строгие ограничения для круга читателей, имеющих право посещать БАН. Мы открываем двери для студентов, молодых исследователей. Любой человек, даже без высшего образования, может получить одноразовый пропуск на день, пройти по нашим коридорам, ознакомиться с каталогами, читальными залами, посетить экскурсии.

― В последние 20 лет широко развивается цифровизация и многие издания доступны в электронном виде. Как этот процесс сказался на интересе посетителей к библиотеке?

― Сегодня мы несколько иначе подходим к оценке интереса наших читателей и оперируем двумя показателями. Раньше, в доинтернетную эпоху, в библиотеку приходило огромное количество читателей. Сотрудники, работающие здесь десятки лет, вспоминают, что еще до открытия БАН у входа выстраивалась очередь, — множество ученых города и других регионов стремились попасть в читальные залы и поработать с книгами.

Теперь с появлением альтернативных возможностей получения информации таких посетителей стало меньше. Ежегодно для работы с оригинальными печатными изданиями к нам приходят около 115–120 тыс. человек. Однако значительно выросло количество пользователей, которые обращаются к нашим электронным ресурсам, — около 670 тыс. Создание электронного каталога мы начали еще в 1990-х гг., но, к сожалению, пока только чуть более 10% фонда переведено в цифровой формат. Тем не менее мы располагаем множеством баз данных, доступных удаленно.

Эта разница в цифрах отражает общую трансформацию и влияет на другие направления нашей работы, включая возможность оцифровки документов. Библиотека уже несколько лет участвует в программе по сохранению книжных памятников, ежегодно оцифровывая около 500–700 документов — рукописей, редких книг и карт. Эти полнотекстовые материалы публикуются в Национальной электронной библиотеке России.

― Кроме более широкого доступа к изданиям это позволяет и сохранять оригиналы…

― Безусловно, если бы мы регулярно выдавали оригиналы рукописей и редких изданий читателям, они бы сохранялись совсем недолго. Работа с подлинником допустима лишь в исключительных случаях, когда это крайне необходимо и должным образом обосновано. В основном мы предоставляем копии. На нашем сайте представлены три электронные книжные коллекции из наших фондов, включая коллекцию рукописных книг.

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

― Еще одна важная задача РАН ― научная экспертиза. Библиотека академии наук принимает участие в этой работе?

― Экспертная деятельность ― одно из важнейших направлений работы. Это связано с тем, что в библиотеке трудятся сотрудники уникальных профессий. Библиотекари, библиографы, научные сотрудники — каждый из них профессионал в определенной узкой области знания.

Многие сотрудники библиотеки выступают экспертами в области сохранности документов. Зачастую исторические документы появляются в организациях, не имеющих собственных специалистов в сфере консервации и реставрации. Если необходимо провести экспертизу издания, определить его ценность, возраст, состояние, степень повреждения и при необходимости возможность восстановления, привлекают наших исследователей.

В нашем коллективе работают уникальные специалисты с многолетним опытом, среди них семь докторов и 32 кандидата наук.

― Больше двух лет назад в Санкт-Петербурге было открыто региональное отделение Российской академии наук. Как-то почувствовали его влияние?

― Это прекрасная и очень важная инициатива. Академик, нобелевский лауреат Жорес Иванович Алферов, много лет руководивший Санкт-Петербургским научным центром, активно выступал за создание такого отделения, поскольку в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе работает большое количество академиков и членов-корреспондентов РАН, которые ранее не были объединены такой организацией.

Сейчас, сотрудничая с отделением, мы на деле ощущаем его поддержку. У нас есть общие интересы и задачи, которые мы пытаемся осуществить совместно. Мы чувствуем заинтересованность в наших исследованиях и получаем помощь, например, в издании научных трудов, в организации различных мероприятий и их освещении в СМИ.

Все институты, которые находятся в ведении СПбО РАН, включены в объединенные научные советы. БАН входит в состав Объединенного научного совета по гуманитарным наукам, которым руководит академик Михаил Борисович Пиотровский. В отделении регулярно проходят собрания президиума СПбО РАН, куда приглашаются не только академики и члены-корреспонденты, но и руководители научных организаций, что позволяет всем нам быть в курсе деятельности отделения. Такое взаимодействие крайне полезно — оно исключает какую-либо обособленность и создает атмосферу сотрудничества и взаимопонимания, которая, мы надеемся, принесет в будущем значительные плоды.