Ночь, свет в большей части дома выключен. Человек отправляется в соседнюю комнату, но, прежде чем его рука успевает дотянуться до переключателя, он видит в темноте две сверкающие точки — глаза его кошки. Как выглядит эта же сцена с ее точки зрения? Видит ли паук, сидящий в углу комнаты, эту картинку иначе? И чем именно отличаются друг от друга эти картинки?

Что такое зрение? Это способность организма улавливать свет, его интенсивность и цветность, то есть длину световой волны. В самом примитивном смысле «зрением» обладают даже растения: они чувствуют присутствие света и меняют свое положение в пространстве, чтобы получать его больше. Почти такими же характеристиками обладает зрение дождевого червя — он чувствует при помощи отдельных светочувствительных клеток присутствие или отсутствие света.

«Исходно зрением были молекулы внутри бактерий, которые реагировали на свет. Первой их задачей было преобразование света. Потом оказалось, что эти молекулы можно использовать и для определения, где темно, а где светло. Такие светочувствительные “глазки” есть у многих беспозвоночных, одноклеточных, например у инфузорий, у кого угодно… Впоследствии, когда уже появились нормальные хордовые, они стали концентрировать эти фоточувствительные молекулы спереди, чтобы быть обращенными к источнику света. Самой первой их сверхзадачей было определить, светло или темно. Если организм фотосинтезирующий, он бежит на свет, если нет — убегает от света», — объяснил корреспонденту «Научной России» антрополог и популяризатор научного мировоззрения, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Станислав Владимирович Дробышевский.

Медузы и плоские черви уже могут определять не только наличие света, но и направление, в котором расположен его источник. А следующей задачей зрения стала защита от нападения. Если сверху появляется тень, значит подкрадывался хищник и надо срочно убегать.

Орган Якобсона на голове у бородатой агамы

«У бородатой агамы, например, существует так называемый третий глаз — светочувствительный орган на голове, который не обеспечивает зрения в привычном понимании, но позволяет ощущать изменения освещенности и реагировать на движение над собой. Если поднести руку, заслонить свет, они на это среагируют, потому что это светочувствительная структура», — рассказала корреспонденту «Научной России» кандидат ветеринарных наук, врач-офтальмолог, микрохирург Юлия Игоревна Кулягина.

Зрение независимо возникало много раз. Замечательный пример — линия независимой эволюции зрения у моллюсков: от простейших, буквально единичных светочувствительных молекул в теле сформировалось нечто полноценное, похожее на глаз современного человека, а то и лучше — как у осьминога. В нашей, хордовой линии самая примитивная версия зрения — у ланцетника. У него нет глаз, но есть так называемые глазки Гессе — это светочувствительные пятнышки на переднем конце тела, с отражателями, которые направляют свет в эти отдельные клетки.

«Дальше уже появляются более развитые существа, рыбообразные, по крайней мере на уровне миног или миксин, у которых уже есть сформированные нормальные глаза. Интересно, что у наших предков глаза развивались исходно в четырех местах: два боковых и два верхних (спереди и сзади). Два боковых у нас есть до сих пор, только теперь они находятся на передней части лица. А верхние претерпели изменения: передний (парапинеальный орган) исчез, а задний (пинеальный орган) превратился в эпифиз, железу внутренней секреции, которая по-прежнему заведует циркадными, то есть суточными ритмами. Когда светло, он выделяет серотонин и нам хорошо. Когда темно, серотонин превращается в мелатонин и мы засыпаем», — объяснил С.В. Дробышевский. Чем выше мы поднимаемся по эволюционной лестнице, чем сложнее становятся организмы, тем больше возможностей появляется у зрения. При этом не стоит думать, что человек в вопросе зрения представляет собой «венец творения». Способность видеть у высших приматов не лучше, чем у птиц или даже насекомых. Все зависит от задач, которые животное выполняет в дикой природе.

Глаз горбатого кита

Разберем несколько примеров. Природа наделила горбатых китов, несмотря на их огромные глаза, чрезвычайно плохим — по человеческим меркам — зрением. Исследования показали, что киты видят крупные объекты (например, косяки рыб) на расстоянии до 75 м, а мелкие объекты они замечают лишь с 30 м. Киты видят примерно так же, как близорукие люди.

Причина кроется в анатомии: задняя часть глазного яблока китов очень толстая, что сокращает фокусное расстояние и ограничивает способность различать мелкие детали. Это может быть объяснением того, почему киты часто попадают в рыболовные сети, — они просто не могут вовремя разглядеть веревки. Зато для защиты в морской среде у китов существует уникальный механизм — выделение специальных жировых слез. Эти слезы создают слой, предохраняющий глаза от раздражения солью, улучшают видимость, действуя как оптическая линза в условиях глубины, а также обладают антибактериальными свойствами.

Мир насекомых, в свою очередь, демонстрирует совершенно иную — фасеточную — структуру зрения. Их сложные глаза состоят из множества маленьких «глазков»-омматидиев, каждый из которых представляет собой автономный приемник света. Количество омматидиев варьируется от сотен у муравьев до 30 тыс. у стрекоз, что обеспечивает им максимальное поле обзора.

Такое строение глаз создает мозаичное изображение, и хотя насекомые близоруки и плохо различают мелкие детали, они компенсируют это другими уникальными способностями. Например, их глаза чрезвычайно чувствительны к движению: они способны различать мелькания света с частотой до 250–300 Гц, что в пять-шесть раз выше, чем предельная частота для человека. Это позволяет стрекозе, летящей на высокой скорости, отчетливо видеть добычу и избегать препятствий.

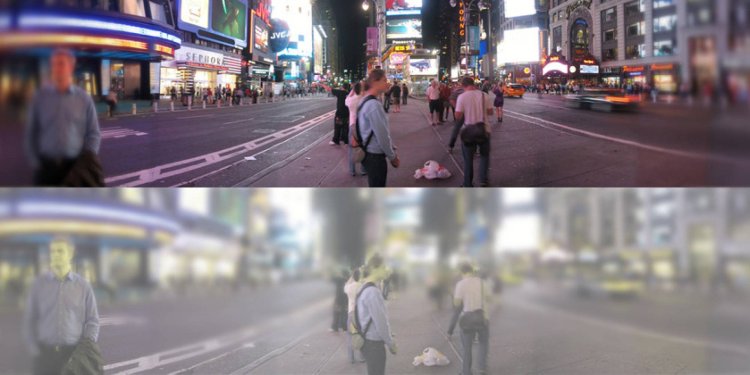

Мир глазами человека (сверху) и кошки (снизу)

Цветовосприятие у разных видов животных также сильно различается в зависимости от функций, которые должно выполнять зрение. Например, человек различает три цвета — красный, зеленый и синий, в то время как большинство млекопитающих довольствуются только двумя видами цветов. С физиологической точки зрения это обусловлено разными наборами фоторецепторов, палочек и колбочек. Палочки отвечают за черно-белое световое восприятие в темноте, колбочки — за разные цвета. У человека три вида колбочек, у собак или кошек — всего два.

«Собаки могут путать между собой красный, желтый и зеленый цвета, воспринимая их как схожие оттенки. Вместе с тем они обладают способностью лучше различать оттенки серого цвета, имея более широкий спектр их восприятия по сравнению с человеком. Есть мнение, что домашние питомцы видят мир черно-белым, однако это не соответствует действительности. Важная особенность зрения хищных животных, к которым относятся собаки и кошки, — высокая чувствительность к движению. Они лучше фокусируются на движущихся объектах, чем на статичных, и способны их распознавать на более дальних расстояниях», — объяснила Ю.И. Кулягина.

У млекопитающих малое количество воспринимаемых цветов обусловлено преимущественно ночным образом жизни их прародителей, которым нужно было куда лучше улавливать оттенки серого в сумерках, нежели разнообразие цветов днем.

«У собак, кошек и иных хищных млекопитающих есть специальная отражательная пластинка — тапетум, расположенная в сетчатке. Эта структура позволяет улавливать значительно больше света. Свет, проходя через фоторецепторы, отражается от тапетума и возвращается обратно, многократно усиливая световой сигнал. Именно благодаря тапетуму глаза собак и кошек светятся в темноте», — уточнила врач.

Если собаки и кошки воспринимают меньше цветов, чем люди, то у птиц, наоборот, восприятие цвета куда шире нашего и они способны видеть ультрафиолетовые лучи. Это не только раскрашивает мир пернатых в недоступные нашему зрению краски, но и помогает в выживании. Благодаря этому птицы распознают плесневелые и испорченные фрукты, а также выбирают себе самого яркого и красивого партнера для совместной жизни.

«У амфибий, рептилий, птиц исходно было четыре типа световоспринимающих рецепторов — белков, называемых опсинами: ближний ультрафиолетовый, синий, зеленый и красный. Но когда мы в мезозое были первыми млекопитающими, живя в лесной подстилке, мы потеряли, с одной стороны, ультрафиолетовый опсин, а с другой — красный. Потому что в полной темноте ультрафиолет был неактуален, да и красные, низкоэнергетические, в темноте тоже не особо светятся. У большинства млекопитающих, например у собак, так и осталось. Однако когда мы стали уже нормальными обезьянами, порядка 40–45 млн лет назад, для нас стало очень актуально различать спелые фрукты — желтые и красные — или хищников вроде леопардов, которые тоже сплошь оранжевые. И мы, собственно, восстановили снова видение красного цвета. Ген зеленого опсина у нас дуплицировался: одна копия осталась зеленой, а другая мутировала и стала красной. Любопытно, что некоторые женщины имеют две разные аллели этого ”красного” гена на своих Х-хромосомах и поэтому могут различать больше оттенков красного. У мужчин по определению только одна Х-хромосома, так что такой особенности у них нет», — рассказал С.В. Дробышевский.

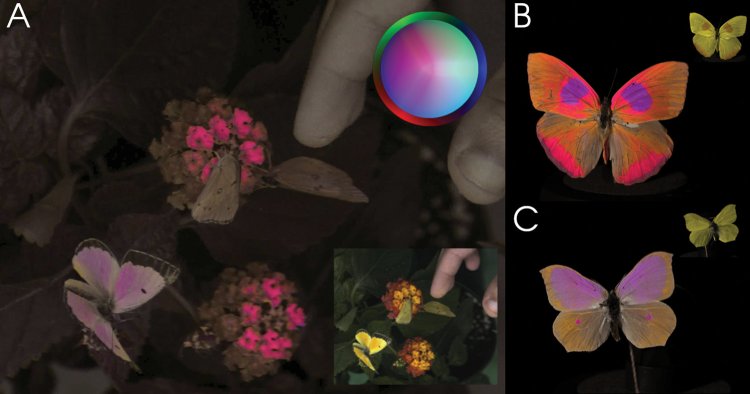

У насекомых количество различаемых цветов может быть и того больше. Бабочка Papilioxuthus имеет пять типов рецепторов, чувствующих ультрафиолетовое излучение, синий, фиолетовый, зеленый и красный, а у бабочки Bluebottle-Graphium sarpedon nipponum — 15 типов фоторецепторов. Больше цветов, насколько известно ученым, различает только одно животное — рак-богомол с 16 типами фоторецепторов. Потребность в таком количестве воспринимаемых цветов, по предположению ученых, кроется в сложных поведенческих инстинктах. Например, белая бабочка Pieris rapae демонстрирует влечение к ультрафиолетовому/фиолетовому цвету, рефлекторное раскрытие хоботка на синий цвет, яйцекладку на зеленый и т.д.

При помощи специальной камеры ученые смогли воссоздать то, как видят мир насекомые или птицы, способные улавливать ультрафиолет

Исследования цветового восприятия животных интересно ученым в первую очередь как еще один способ глубже понять особенности поведения тех или иных видов. Ученые из Университета Джорджа Мейсона (США) применили знания об особенностях животного зрения для создания специальной камеры, которая может улавливать цвета тем же образом, что и звери с другими типами фоторецепторов, нежели человеческие. Это позволило, например, увидеть мир глазами медоносной пчелы, что в потенциале может быть применено на практике в сельскохозяйственной сфере, ведь восприятие цвета влияет на поведение насекомых.

Другая разработка, созданная корейскими учеными, использует знания о строении кошачьего глаза для решения прикладной задачи — улучшения зрения роботов и дронов в условиях плохой освещенности. Технология включает в себя щелевидное отверстие, которое, подобно вертикальному зрачку кошки, помогает фильтровать излишний свет и фокусироваться на ключевых объектах. В ней также используется специальный отражающий слой, как в кошачьих глазах, — он улучшает видимость при недостатке освещенности.

Еще одно практическое применение наших знаний о зрении животных, безусловно, лежит в сфере ухода за домашними питомцами. Современная ветеринарная офтальмология обладает широким арсеналом диагностики и лечения, а наряду с медикаментозной терапией активно развивается микрохирургия, включая операции по лечению катаракты, глаукомы и заболеваний сетчатки. Для диагностики используется высокотехнологичное оборудование (такое, как оптический когерентный томограф), аналогичное применяемому в медицине для людей. Однако, помимо новых технологий, важно само понимание того, как именно видят и воспринимают мир питомцы.

«Животные, у которых начинаются проблемы со зрением, могут начать хуже ориентироваться в темноте или в сумерках. Один из признаков также — плохая ходьба по ступенькам. То есть животное постоянно ходило по ним, а сейчас вдруг перестало, отказывается идти. Однако животные очень и очень быстро адаптируются к проблемам с их здоровьем. Некоторые владельцы приходят, не зная, что животное ослепло, — оно уже привыкло, например, к квартире. И только при выезде куда-нибудь в гости становится ясно, что животное ориентируется плохо», — рассказала Ю.И. Кулягина.

Изучение зрения животных открывает удивительное разнообразие эволюционных адаптаций — от близоруких китов до насекомых, воспринимающих мир как быструю смену кадров. Каждый вид обладает уникальной оптической системой, идеально приспособленной для его образа жизни и экологической ниши. Знания об этих различиях имеют не только фундаментальное, но и практическое значение, помогая в разработке мер по защите как одомашненных, так и диких видов, в совершенствовании методов взаимодействия с миром живой природы и создании устройств, в основе которых лежит зрение зверей.