В 2021 г. была проведена последняя на сегодня перепись населения России. На ее основании уже в 2023 г. сотрудники Института языкознания РАН составили актуальный список языков. В нем значатся 155 «живых» языков (включая русский жестовый) и еще 15 языков «уснувших и исчезнувших с начала ХХ в.». Но лингвисты обрабатывают результаты переписи, основываясь не только на ней, но и на своих данных. Так, например, перепись выявила людей, якобы говорящих на алеутском и керекском, но Институт языкознания РАН все равно признал эти языки уснувшими. Нашлись даже носители айнского и югского языков, которые лингвисты считают и вовсе исчезнувшими.

Исчезли или просто спят?

В лингвистике существует десять возможных статусов: от 1А, которым обозначают полностью исчезнувшие языки, до 4Б для тех, которые ученые считают «благополучными». Для того, чтобы определить статус, нужно учитывать три фактора: передается ли язык из поколения в поколение; насколько активно происходит общение на языке; количество носителей. Именно межпоколенческую передачу лингвисты считают основным фактором.

Исчезнувшие языки – это те, чьи последние активные носители умерли в ХХ в., носители уснувших – в XXI в. То есть если в случае с уснувшими языками еще можно найти людей, которые помнят отдельные слова, то с исчезнувшими это уже гораздо сложнее: слишком много времени прошло со смерти последнего носителя. Почему же возникает расхождение между переписью и списком языков? Очевидно, лингвисты не считают обозначенных респондентов активными носителями языка, поскольку они не усвоили его еще в детстве как родной и не используют в повседневной жизни. Конечно, еще вполне могут оставаться люди, которые помнят что-то из алеутского или даже айнского языков. Но нет данных, которые позволяли бы говорить о том, что где-то ведется активная коммуникация на этих языках.

Почему языки умирают?

Корни проблемы исчезновения языков – по большей части экономические. Неслучайно лингвисты в качестве точки отсчета, с которой началось исчезновение языков (так называемый языковой сдвиг), берут начало ХХ в. Именно в этот период в России начинается процесс урбанизации. Из-за роста промышленного производства традиционное хозяйство становится невыгодным, люди переезжают из деревни в города, где уже нет такой национальной и этнической однородности, как в маленьких отдаленных поселениях. Поэтому чтобы общаться друг с другом, люди учат русский. Свой родной язык они при этом не забывают, но если так и осядут в городе, то детям его уже вряд ли передадут – незачем. Не через одно, так через два-три поколения передача языка, таким образом, прервется окончательно. Поэтому среди уснувших и исчезнувших языков подавляющее большинство составляют языки народов Крайнего Севера – на протяжении долгого времени эти народы жили маленькими обособленными группами, в отдалении друг от друга.

Языки, оказавшиеся на периферии экономической жизни, имеют крайне низкие шансы выжить, если их носителей мало, они живут скученно на небольшой территории и редко контактируют с другими этносами. В таких условиях не происходит распространения и естественной эволюции языка. И это уже касается не только северных языков. Большинство языков в России имеют статус 3А – локализованных и 3Б – ограниченных сельских. К первым относятся, например, языки коренных малочисленных народов Кавказа, ко вторым – такие языки, как бурятский, калмыцкий, удмуртский, эрзянский и мокшанский. Как можно заметить, под угрозой исчезновения оказываются даже те языки, которые имеют статус государственных в своих республиках.

Как можно реанимировать язык?

После того, как определили статус языка, можно приступать к работе над поддержкой или восстановлением – в зависимости от статуса. Одно дело – заниматься популяризацией языка, у которого есть хотя бы сотня или тысяча живых носителей, и другое – вернуть к жизни язык, полностью исчезнувший еще в прошлом веке. Есть нюансы, на которые повлиять сложно: например, первый шаг по восстановлению исчезнувшего языка – это работа с архивными документами. Но что делать, если отсутствовала письменность?

Единого комплекса мер по тому, как спасти язык от угрозы исчезновения или вернуть уже исчезнувший язык, на данный момент не выработано. Дело в том, что заниматься этой проблемой на государственном уровне стали совсем недавно: только в 2021 г. началась разработка федеральной программы «по сохранению и развитию языков России». В рамках подготовки проекта программы в 2022 г. состоялся круглый стол – пожалуй, пока это самое крупное и подробное обсуждение проблемы среди лингвистов на высшем уровне. Но пока все, о чем можно говорить, – это о мерах по популяризации языков коренных народов в регионах: от относительно простых – установить указатели в городах на языке региона – до таких, которые требуют многолетней сложной работы: открыть научные центры, языковые школы, включить, наконец, преподавание языка коренного народа в государственное школьное образование…

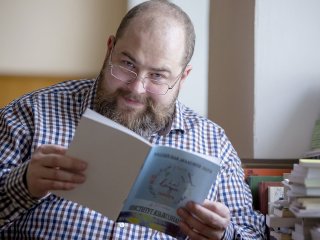

Отдельным пунктом в программе выделили работу местных языковых активистов. Это в основном люди из регионов, которые занимались популяризацией какого-либо редкого языка задолго до появления федеральной программы, и, вероятно, они же в ближайшие годы будут основной движущей силой в борьбе за жизнь языков коренных малочисленных народов. Например, в прошлом году разработали мобильные приложения по изучению дальневосточных языков, в том числе отдельное приложение для изучения орочского языка, который считается уснувшим. Координатором проекта выступил лингвист Василий Сергеевич Харитонов, научный сотрудник Института языкознания РАН. Он рассказал, что активных носителей орочского действительно уже не осталось, поэтому фразы для изучения записали у пожилой носительницы нанайского языка, которая помнит отдельные слова и выражения.

Фото: фотобанк Freepik (изображение сгенерировано с помощью ИИ)

Источники:

ИЯ РАН. Программа сохранения языков России

ИЯ РАН. Список языков России

ИЯ РАН. Статусы языковой витальности

Сноб. Перепись населения выявила в России пять вымерших языков

Национальный акцент. Новые приложения по изучению языков коренных народов появились в Хабаровском крае