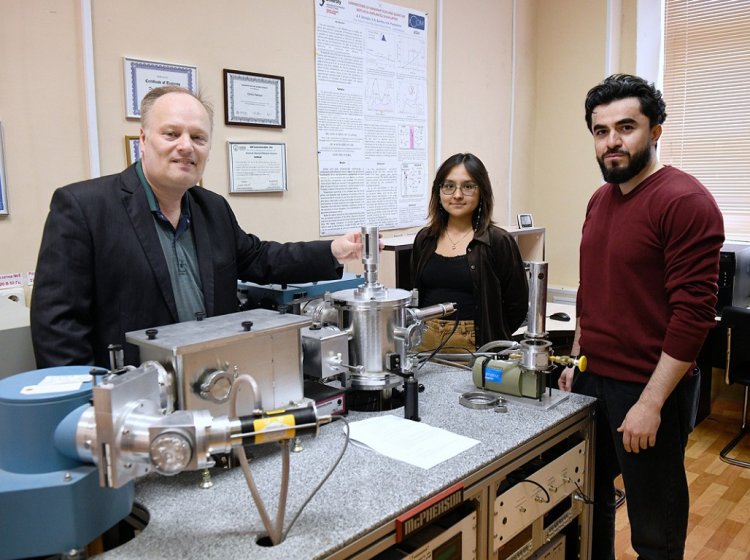

Дмитрий Бирюков (слева) и исследовательская команда лаборатории. Фото: Владимир Петров / УрФУ

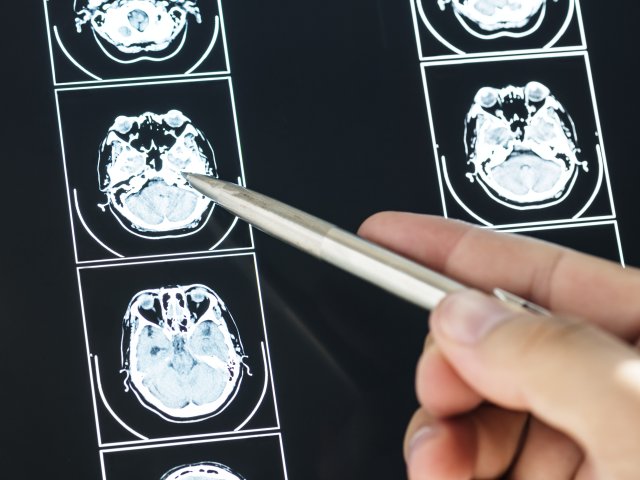

Российские ученые создали яркий и стабильный люминофор (синтезируемое вещество, обладающее способностью к люминесценции ― Примеч. ред.), который по функциональным характеристикам превосходит существующие аналоги. Для этого специалисты из Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Тюменского государственного университета и Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН разработали новый метод синтеза на основе оксисульфида гадолиния с добавлением церия и тербия. Новый материал, по словам авторов работы, пригоден для импортозамещения в авиационной технике, медицинских томографах, системах таможенного досмотра, разведке нефтяных месторождений и других областях, где требуются детекторы рентгеновского и гамма-излучения. Исследование поддержано Минобрнауки России (проекты № FEUZ-2023–0014, FEWZ-2024-0052, FWES-2024-0003) и опубликовано в журнале Chemistry Europe.

Ученые УрФУ пояснили, что технология получения наночастиц оксидов и оксисульфидов редкоземельных элементов, которая была использована в эксперименте, позволила не только существенно уменьшить размер таких частиц по сравнению с традиционными методами синтеза, но и добиться высокого уровня их однородности и стабильности. Таким образом, квантовый выход и интенсивность свечения люминофора возросли более чем на 50%. Эти результаты показали, что размерный фактор, наряду с электронно-энергетическими характеристиками, играет существенную роль в управляемом синтезе новых оптоэлектронных материалов, подчеркнул администратор исследовательской лаборатории «Гибридные технологии и метаматериалы» УрФУ Дмитрий Юрьевич Бирюков.

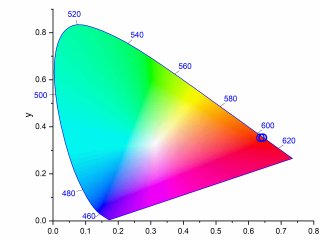

Матрицей нового люминесцентного материала выступает оксисульфид гадолиния, обладающий высокой термической и химической стабильностью, низкой токсичностью и высокой эффективностью свечения. Интенсивное зеленое свечение люминофора при длине волны 538 нм дают в основном ионы тербия. Авторы работы напомнили, что для человеческого глаза именно зеленое свечение является наиболее благоприятным. Однако при необходимости, внося в материал добавки других редкоземельных элементов, спектр свечения можно изменить.

Подробнее о разработке корреспонденту «Научной России» рассказал профессор Физико-технологического института УрФУ, научный руководитель лаборатории «Гибридные технологии и метаматериалы» УрФУ Анатолий Федорович Зацепин.

«Эта работа ― междисциплинарная. В ней участвовали химики, физики, IT-специалисты. В результате был получен новый эффективный люминофор, который по целому ряду функциональных характеристик превосходит известные аналоги и может использоваться там, где нужны подобные материалы и приборы на их основе: детекторы, дисплеи, датчики, преобразователи различных излучений (электромагнитных и корпускулярных). Междисциплинарный подход позволил провести успешный синтез материала в новом качестве: получить стабильные и устойчивые к внешним энергетическим воздействиям наночастицы оксисульфида гадолиния, которые обладают повышенной интенсивностью фотолюминесценции и высоким квантовым выходом, превышающим аналоги более чем полтора раза. Этот результат во многом связан с эффектом пониженной размерности, то есть с наноструктурным состоянием данного материала. Структурные дефекты, понижающие эффективность излучательных процессов, при определенных условиях диффундируют на поверхность наночастиц. В итоге негативное влияние таких дефектов на электронно-оптические свойства материала может быть в значительной степени минимизировано либо полностью исключено. Несмотря на то, что материал показал очень высокие функциональные характеристики, впереди еще много интересной работы. В частности, радиационная стойкость материала и его устойчивость к некоторым внешним воздействиям (например, к влажной атмосфере) изучены еще недостаточно подробно. Для чего нужно исследовать эти вопросы? Это необходимо, например, для нефтегазовой разведки, где реализуются весьма жесткие специфические условия, или для аэрокосмической техники, где условия просто экстремальные (воздействие различных излучений и другие факторы, которые могут приводить к частичной деградации обычных материалов). Эти вопросы важны также и для других сфер технологической деятельности».

Подробнее ― в нашем видео.

Новость подготовлена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ

Фото на заставке видео: Дмитрий Бирюков / ФТИ УрФУ