Как в наше время ученые охраняют леса? Почему для этого требуются отдельная наука и специальные институты? Как можно управлять лесом? Почему почвы для лесов не менее важны, чем деревья? Каковы результаты научной работы в этом направлении? Об этом рассказывает член-корреспондент РАН Наталья Васильевна Лукина, директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН.

Наталья Васильевна Лукина. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия

Наталья Васильевна Лукина — доктор биологических наук, профессор, специалист в области лесоведения. В числе научных интересов — разработка функциональной классификации лесных экосистем, основанной на оценке связей между таксономическим, структурным и функциональным биоразнообразием как провайдером экосистемных функций, а также разработка методологии лесоразведения и восстановления лесных экосистем после естественных и антропогенных нарушений. Ученая также занимается созданием методологии национальной системы биогеохимического мониторинга лесов на основе интеграции данных наземного, дистанционного мониторинга и математического моделирования.

— Ваш центр организован почти 35 лет назад. В связи с чем он появился и кто стоял у истоков?

— У истоков создания нашего центра стоял выдающийся ученый академик А.С. Исаев. Его научная жизнь, очень активная и многогранная, проходила в Красноярском крае, где он был руководителем крупного научного центра. Потом он был приглашен в Москву, стал председателем Государственного комитета по лесу СССР. Лесники вспоминают его с большим уважением и жалеют, что Александр Сергеевич недолго руководил лесной отраслью, потому что даже за короткий период он сделал очень много. Он создал наш центр в 1991 г., когда покинул пост министра. Он видел Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов как методологический координационный центр лесной науки. В центре были сформированы лаборатории по актуальным тогда и сейчас направлениям: влиянию лесов на цикл углерода, развитию наземных и дистанционных методов исследования лесов, математическому моделированию динамики экосистемных процессов в лесах и др. Он пригласил на работу известных ученых — специалистов в таких научных областях, как лесоведение, лесоводство, геоботаника, математическое моделирование. К сожалению, сейчас их уже мало с нами осталось. Недавно ушла из жизни профессор, доктор биологических наук Ольга Всеволодовна Смирнова, выдающийся ученый — лесной эколог, геоботаник. В центре также начинали свою научную карьеру молодые талантливые ученые, работы которых в настоящее время получили признание как в России, так и за рубежом: профессор, доктор технических наук Сергей Александрович Барталев, который проводит активные исследования в области дистанционного зондирования лесов; профессор, доктор биологических наук Дмитрий Геннадьевич Замолодчиков, ведущий ученый в области влияния изменений климата на экосистемы и роли экосистем в динамике цикла углерода. Так был сформирован центр по актуальным направлениям развития лесной науки. Мы и сейчас стараемся поддерживать на высоком уровне развитие научных направлений, сформированных почти 35 лет назад, проводим исследования фундаментального характера, в том числе имеющие практическую значимость сегодня, и те, которые будут иметь высокую практическую значимость в ближайшем будущем.

— В Сибири и в Карелии есть институты леса, в Подмосковье — Институт лесоведения РАН. В чем уникальность именно вашего центра?

— Александр Сергеевич полагал, что для развития лесной науки нужен именно такой методологический центр. В то время, когда он его создавал, очень остро вставали проблемы лесной экологии в связи с возрастающим антропогенным прессом и изменениями климата. Он считал, что такой центр сможет скоординировать работу многих научных подразделений, работающих в этом направлении. У нас нет каких-то отдельных лабораторий, выполняющих химические анализы, нет инфраструктурных подразделений, стационаров, как в других крупных институтах. У нас в центре на постоянных ставках работают 54 человека. Это немного. Но в современных условиях это нас никак не ограничивает. У нас есть проекты, за которые мы боремся, как и все институты. Участвуем в различных конкурсах, выполняем государственные заказы, сотрудничаем с бизнесом. Приглашаем к совместной работе другие компании и ученых из других организаций.

— Но ведь у вас тоже есть лаборатории. Чем они занимаются?

— У нас три лаборатории. Одна — лаборатория биоразнообразия и структурно-функциональной организации лесных экосистем, другая — лаборатория дистанционного зондирования лесных экосистем, третья сформирована три года назад, это молодежная лаборатория климаторегулирующих функций лесных экосистем.

Первая лаборатория занимается изучением таксономического, структурного и функционального разнообразия лесных экосистем, их связей с экосистемными функциями лесов, используя наземные методы, которые мы также развиваем. Мои коллеги из этой лаборатории каждый год обязательно бывают в экспедициях в самых разных частях нашей страны. Не будем забывать, что на территории России функционирует 20% лесов мира! В этой лаборатории работают геоботаники, почвоведы, почвенные зоологи, лесные экологи. Этой лабораторией сейчас заведует известный почвенный люмбриколог кандидат биологических наук Анна Петровна Гераськина.

Ученые лаборатории дистанционного зондирования, которой руководит кандидат технических наук Дмитрий Владимирович Ершов, работают в тесном сотрудничестве с первой лабораторией по всем направлениям. Такое плотное взаимодействие расширяет возможности исследований лесов, помогает в анализе материалов на разных пространственных уровнях. Все наши ученые, что немаловажно, работают с аспирантами. Аспирантура для нашего центра довольно большая. Каждый год мы принимаем в нее молодых людей, которые, как правило, начинают с нами работать, еще будучи бакалаврами и магистрантами. В этом году у нас прием пяти человек, и наши ученые становятся руководителями этих аспирантов, работают вместе с ними.

— Но вы говорите, что не проводите физико-химический, генетический анализ собранного материала. Что же вы с ним делаете?

— Сегодня развитая инфраструктура других институтов позволяет нам обращаться к ним и заключать договоры на соответствующие виды анализов, если, конечно, у нас есть возможность оплатить эти услуги. Мы этим широко пользуемся.

— Какие фундаментальные научные исследования у вас ведутся?

— Мы изучаем экосистемные функции лесов и биоразнообразие, поскольку леса выполняют одновременно множество функций. Экосистемные функции — это обеспечение древесиной, чистой водой, чистым воздухом. Регулирующие функции — это, например, регулирование климата, гидрологического режима. Культурные функции — образовательные, рекреационные, эстетические. И все эти функции леса выполняют одновременно — мы говорим, что они мультифункциональны. Между этими функциями есть компромиссы, то есть конкуренция, а есть синергия, когда они друг друга поддерживают. А провайдером всех функций служит биоразнообразие, начиная с генетического и заканчивая экосистемным. Если влияние лесов на отдельные функции изучалось и раньше, то сейчас именно взаимодействие между этими функциями особенно важно, чтобы понимать, как эффективно управлять лесами.

Наталья Васильевна Лукина. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия

— Как можно управлять лесами?

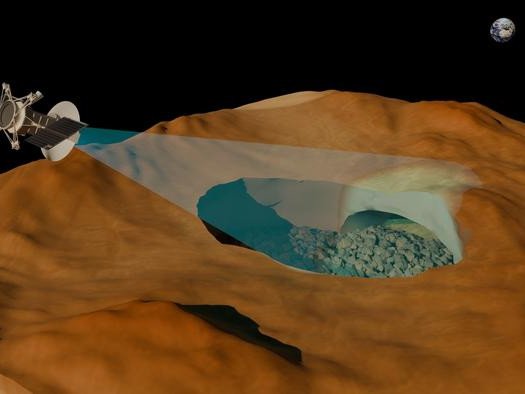

— В общем смысле управлять лесами можно учитывая и используя все функции на одной территории, а можно — разделяя доминирующие функции для разных территорий. Наши огромные лесные территории позволяют использовать оба подхода для управления экосистемными функциями. Например, мы убеждаем наших чиновников, принимающих решения, что сохранение оставшихся у нас старовозрастных малонарушенных лесов, то есть лесов старше 200 лет (они функционируют на площади 165 млн га), — это эффективный элемент управления лесами, поскольку эти леса — рефугиумы биоразнообразия, провайдеры всех жизнеобеспечивающих экосистемных функций и рубки в таких лесах абсолютно не оправданы. Коллеги из Института космических исследований РАН помогали нам делать оценки площадей подобных массивов с использованием спутниковой съемки.

— Получается, вы совершенно неслучайно находитесь в том же здании, что ИКИ РАН?

— Александр Сергеевич, будучи выдающимся ученым и мудрым человеком, уже в то время понимал, что надо внедрять эти инструменты и методы. У нас есть, как я уже говорила, и отдельная лаборатория дистанционного зондирования, но все работают вместе, используя эти инструменты в оценках экосистемных функций. В общем, все наши работы базируются на комплексе исследований методами наземных измерений, дистанционного зондирования и математического моделирования. Чтобы всесторонне изучить наши леса с их просторами, оценить и предложить действенные решения для их использования, необходимо задействовать все три составляющие. При этом отдельные механизмы можно исследовать и в рамках отдельных проектов.

— Слышала, что ваш центр стал во главе инновационного проекта государственного значения «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ» в области оценок в наземных экосистемах. Это правда?

— Да. Такой проект появился в 2022 г., работают шесть консорциумов. Наш консорциум — самый большой, в нем 23 ведущих института и университета из самых разных регионов нашей страны. Наш центр координирует их работу по оценке пулов углерода, потоков парниковых газов, в лесных и других наземных экосистемах. Оцениваются не только леса, но и все другие наземные экосистемы — и тундра, и степь, и болота. В этом проекте речь идет о том, что очень важно оценивать способность лесных и других наземных экосистем поглощать парниковые газы, а для этого нужно понимать механизмы поглощения на экосистемном уровне.

— И какова же их способность?

— На первом этапе нашим коллегам из ИКИ РАН удалось показать с использованием методов ДЗЗ то, что лесные древостои поглощают как минимум на 30% больше, чем ранее показывали официальные оценки.

— То есть ситуация не так плоха, как все думали?

— Да. Наши леса поглощают больше. Мы сейчас нацелены и на то, чтобы показать вклад в поглощение углерода такого компонента лесных экосистем, как почвы и напочвенный покров, что особенно важно для бореальных лесов, которые у нас доминируют. До сих пор многие под лесами понимают только древостой, и все наше лесное хозяйство, к сожалению, пока нацелено только на добычу древесины.

— На экономическую выгоду.

— Возвращаясь к теме наших фундаментальных исследований — экосистемным функциям, стоит отметить, что они во всем мире становятся экосистемными услугами, которые при правильном использовании приносят огромную экономическую выгоду, намного превышающую ту, что дает древесина. Формируются углеродные рынки. Способность лесов поглощать парниковые газы сейчас уже имеет монетарную стоимость. На очереди — обеспечение пресной водой, потому что уже наступает ее дефицит, нарастает аридность климата, особенно в южных регионах. Поэтому очень важно исследовать способность лесов и других наземных экосистем поглощать парниковые газы. Мы сейчас только разворачиваем проект, он задуман правительством до 2030 г., сейчас — второй этап. Уже ведутся работы по оценке и сбору материала, но для анализа его еще маловато. Мы сейчас начали демонстрировать в наших прогнозах, что старовозрастные малонарушенные леса надо сохранять, нельзя туда приходить со сплошными рубками и вообще с рубками. Эти леса необходимо оставить, они у нас выполняют функции поглощения парниковых газов, регулирования гидрологического режима и многие другие жизнеобеспечивающие функции.

— Почему именно об этих лесах идет речь?

— Потому что это хранители биоразнообразия, там больше всего видов животных, растений, микроорганизмов. Как мы уже говорили, биоразнообразие — это провайдер всех экосистемных функций. Если смотреть формально, сейчас они не относятся к управляемым, и мы не можем их учитывать, например, в объемах поглощения парниковых газов. Или регулирование гидрологического режима — мы тоже не сможем их в будущем учитывать, если не докажем, что сохранение этих малонарушенных лесов — элемент эффективного управления лесами. Такие леса остались в трех странах: у нас, в Канаде и Бразилии. Больше нигде нет.

— Где эти леса у нас сосредоточены? Наверное, Алтай, Сибирь, Карелия?

— Да, вы правы. Такие леса есть в Сибири, а также на Дальнем Востоке, их немного сохранилось в европейской части, например в Карелии, на Кольском полуострове, на севере. Их надо беречь.

— А как быть с антропогенными лесными пожарами, которые сейчас происходят все чаще? Мы же не можем управлять этими пожарами?

— Чтобы управлять этими пожарами, надо усиливать наземную лесную охрану, обнаруживать их на раннем этапе и тушить. В советский период наземная лесная охрана была гораздо эффективнее. У них была функция обходов тех лесных территорий, за которые они отвечали. Сейчас наземная охрана сведена к минимуму, доминирует авиалесоохрана, которая очень важна, но не может полностью заменить наземную охрану. У нас есть прекрасная система, разработанная коллегами из ИКИ РАН в сотрудничестве с другими нашими институтами, — информационная система дистанционного мониторинга пожаров. Она успешно функционирует 20 лет, а сейчас требует срочной модернизации. Она позволяет оценивать площади, пройденные огнем вообще по России, оценивать гибель лесов от пожаров, и это очень важно. А если мы еще сможем обнаруживать пожары на ранних стадиях, они не будут так распространяться. Самое главное — профилактика лесных пожаров.

— Как она выглядит в случае лесов? Понятно, что баннеры «Берегите лес!» давно неэффективны.

— К сожалению, у нас больше чем в 80–85% случаев пожаров виновники — люди. Поэтому здесь нужно работать с людьми.

— А они будут слушать?

— Мое личное мнение — если воспитывать с детства, то по большей части это остается в головах.

— Работа со школами ведется во многих заповедниках. Говорят, что дети воспринимают это очень хорошо, даже потом родителей своих начинают учить. А ваш центр ведет такую работу?

— Конечно. У нас есть специальное направление работы и с детьми, и со взрослыми. Мы организовываем на уровне страны большие конкурсы. Например, в этом году у нас был конкурс раскрасок для детей, направленный на то, чтобы показать важность лесов, других наземных экосистем. Очень много детей и с большим интересом принимали участие. Наши огромные лесные территории — это наше богатство. К сожалению, пока мы можем констатировать, что в ряде случаев мы «что имеем — не храним, потерявши — плачем». Но надо заниматься просвещением, не опускать руки.

Вот вам пример: в Рослесхозе начиналась государственная инвентаризация лесов, мы участвовали в обсуждении. Я там выступала — говорила, что надо обязательно включать лесные почвы в инвентаризацию лесов. Поступила реплика: «Наталья Васильевна, мы вам — про леса, а вы нам — про почвы».

Вот ведь что у людей в головах! Им кажется, что лес растет в воздухе. Там больше ничего нет. А на самом деле, если мы говорим, например, о поглощающей способности парниковых газов, не меньше 30% поглощается именно почвами. В почвах самый высокий уровень биоразнообразия, там огромное количество самых разных видов, которые регулируют цикл и воды, и углерода. Но наши люди — даже те, кто работает в соответствующих органах, — этого не знают. В Лесном кодексе почвы упоминаются мимоходом. Нигде не проводятся ни оценка, ни мониторинг этих почв. В сельском хозяйстве с почвами ситуация лучше: это продовольственная безопасность, и это всем понятно. И когда произносится слово «почва», сразу возникает ассоциация с сельским хозяйством. А лесных почв, где есть естественное плодородие, вся наша биота, — этого как будто и не видно.

— Вы родились и выросли в Карелии, среди лесов. Что для вас значит лес?

— Лес для меня равен жизни на Земле. Не будет леса — не будет жизни. Это и моя жизнь. Лес сейчас исчезает с огромной скоростью. Это очень большая проблема. Мы, конечно, можем жить под куполом, искусственно обеспечивать себя воздухом и водой, но недолго, если говорить с точки зрения физической. А с психической точки зрения — еще меньше. Естественные экосистемы дают заряд психического здоровья. Мы с коллегами из ИКИ давали интервью в день космонавтики, в том числе говорили о роли дистанционного зондирования Земли из космоса. Журналистка задала вопрос о мечте. Коллеги рассказывали о Марсе. Я подумала: почему бы не рассказать про мою мечту? И выразила ее словами из песни: «…и на Марсе будут яблони цвести». Когда на Марсе появятся леса, мы сможем там жить.

— У вас на сайте есть воспоминания академика А.С. Исаева, где он пишет, что «полюбил лес, потому что по нему ходил». А вы сейчас ходите по лесу?

— У меня сейчас меньше возможности, особенно когда я стала координатором нашего большого проекта. Это отнимает очень много времени и сил. Но тем не менее, когда я бываю в командировках с коллегами, с удовольствием хожу в лес.

— Но это деловые поездки. А в выходной день выходите на природу?

— В Москве — нет. Если в отпуске — обязательно. Я люблю мою родную Карелию, где живут сестры. Это поселок Пяозерский. Там есть заповедник Паана-Ярви, дикая природа. Сейчас часто езжу в Крым, где раньше были лесостепи, а сейчас степи, леса все давно вырубили, тоже наступает аридность климата. Спасение — это лесопосадки, лесные полосы. Агролесоводство — еще одно направление, в котором мы работаем и поддерживаем наших коллег. Такой отрасли еще нет, но ее надо создавать: это способствует и развитию сельского хозяйства в аридных регионах.

— Люди часто боятся идти в лес: вот сейчас кто-то укусит, кто-то выскочит… Лес для них — некая опасность, где за каждым кустом подстерегает что-то ужасное. Что с этим делать?

— Конечно, профилактические меры нужны. Нам в Петрозаводском университете, например, делали прививки от клещевого энцефалита. Надо принимать разумные меры, особенно в моменты вспышек. Но лес — это не опасность, это наше здоровье, наша сила, наша жизнь. Россия — лесная страна. Это наша культура, наше будущее. Нельзя его потерять.

Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ