Новый виварий начал работу на базе Научно-исследовательского института физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ. Площадь питомника, созданного по программе развития Московского университета, составляет 400 м2 — в 16 раз больше, чем у прежнего помещения. Виварий специализируется на направленном редактировании генома и позволит вывести на новый уровень изыскания в области геномики и медицины — например, борьбу с раком. Подробнее об этом ученые рассказали на встрече с журналистами 24 сентября.

Исследования в виварии ведутся на лабораторных мышах. Участки генома этих грызунов, кодирующие белки, сходятся с человеческими на 85%. Именно поэтому они так часто используются при изучении генетических особенностей и болезней человека.

«Мы обрели новый виварий для того, чтобы получать мышей с отредактированным геномом и изучать их. Зачем это нужно? Дело в том, что мы с вами, как и мыши, это “устройства”, которые создаются по “инструкциям”, записанным в наших геномах. Они называются генами. Их на самом деле не так уж и много: около 20 тыс., — сказал директор НИИФХБ им. А.Н. Белозерского, доктор химических наук, член-корреспондент РАН Петр Владимирович Сергиев. — И, на мой взгляд, очень важно понять, как работает эта “программа”: как эти инструкции управляют формированием наших тел и функционированием наших организмов».

Директор НИИФХБ им. А.Н. Белозерского член-корреспондент РАН Петр Владимирович Сергиев.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Сейчас на базе вивария при поддержке Министерства науки и высшего образования реализуется проект «Создание биоресурсной коллекции мышей с направленно измененным геномом». В результате работы планируется получить эксклюзивный банк живых и сохраненных мышиных линий для исследований мирового уровня. Предполагается, что проект позволит сделать эксперименты с генетически модифицированными мышами более быстрыми, масштабными и упорядоченными. Это важный шаг для выведения отечественной науки на новый уровень.

Первое направление исследований в виварии посвящено изучению функций генов, о которых пока накоплено недостаточно знаний. Чтобы понять, за что отвечает тот или иной ген, ученые «отключают» его и смотрят, к каким изменениям это приведет. Вторая задача, играющая не менее важную роль, — изучение генетических отклонений, приводящих к заболеваниям. Так как геномы людей имеют несколько миллионов отличий друг от друга, выяснить, какое именно «несовпадение» приводит к недугу, оказывается не так-то просто.

«Чтобы понять, чем вызвано то или иное генетическое заболевание, особенно если речь идет о каком-то новом случае, ранее неизвестном науке, приходится делать генетическую модель на мыши, — продолжил П.В. Сергиев. — Таким образом, можно, во-первых, доказать, что определенные мутации действительно вызывают ту или иную болезнь, а во-вторых, подобрать на мышах терапию для заболевания».

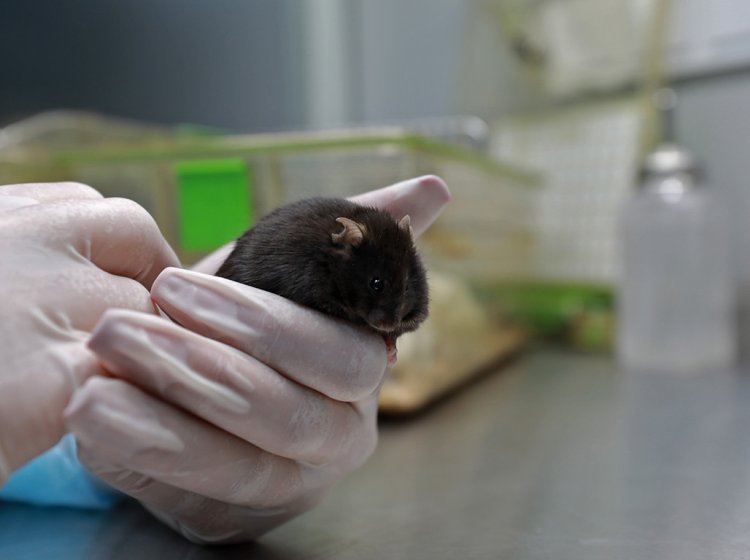

Сейчас в виварии около 50 линий генно-редактированных мышей.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Сейчас в виварии около 50 линий генно-редактированных мышей. Линия — это совокупность животных с одной и той же мутацией. Количество животных в одной такой группе зависит от целей конкретного исследования, но в среднем оно составляет несколько десятков.

Новый виварий устроен по самым высоким стандартам. В нем используется двухкоридорная система: загрязненные и чистые материалы полностью изолируются друг от друга. Таким образом лабораторных мышей защищают от нежелательных инфекций. Все многоразовые предметы (например, клетки) перед повторным применением стерилизуются в автоклаве, оборудование тщательно дезинфицируется. Важный процесс, также ограждающий животных от болезней, — редеривация.

«У нас <…> чистый виварий, свободный от специфических патогенов. И если мы получаем мышей откуда-то извне, которые могут болеть, во избежание занесения заразы мы можем привозить сюда не самих мышей, а, например, яйцеклетки. Их можно будет подсадить другим особям и получить (редеривировать) линию извне — “воскресив” ее уже в чистых условиях», — пояснил П.В. Сергиев.

Старший научный сотрудник НИИФХБ им. А.Н. Белозерского Ольга Александровна Аверина показывает мышь с ожирением, вызванным мутацией.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

В виварии представлены очень разные живые модели заболеваний. Например, ученые вывели мышей с ожирением для проекта, получившего поддержку Министерства науки и высшего образования РФ. У этих лабораторных животных выведен из строя ген, связанный с лептином — веществом, ответственным за чувство насыщения. Такие мыши неконтролируемо потребляют пищу и выглядят заметно крупнее своих здоровых собратьев той же возрастной группы. Со временем у них развивается диабет. С помощью исследования ученые надеются подобрать лекарства или пищевые добавки, активирующие процесс «самоочищения» клеток (аутофагию), что должно способствовать снижению веса и улучшению самочувствия мышей (а в перспективе и людей) с лишним весом.

«У нас также есть модели мужского бесплодия. Они связаны с очень интересным геном. Он на удивление плохо изучен <…>. Мы показали, что мутации в этом гене приводят к тому, что хвостики у сперматозоидов оказываются кривыми. Хвостик сперматозоида <…> немного напоминает весло, он слегка уплощенный, чтобы им было эффективнее “грести”. Но у наших мутантных мышей плоскости “весла” изогнуты. Такие сперматозоиды плохо плавают, и поэтому самцы мышей оказываются нефертильными», — отметил П.В. Сергиев.

В виварии также проводятся совместные исследования с Медико-генетическим научным центром: здесь ученые в том числе анализируют мутацию, вызывающую проблемы с синтезом надпочечниковых стероидов. Результаты работы помогут в лечении детей, страдающих от этого заболевания. Нарушение стало новым для врачей и ученых, ранее оно не описывалось в исследовательских трудах, поэтому возникла необходимость установить генетические причины недуга.

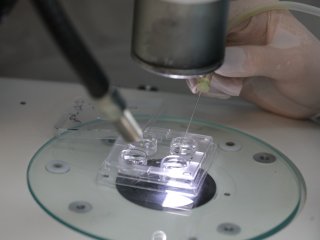

Работа в лаборатории вивария, где проводится процедура геномного редактирования.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Ученые ведут работу и в области онкологии. Здесь виварий сотрудничает с медиками из Санкт-Петербурга и Москвы. Проект получил финансирование Фонда перспективных исследований.

«Мы разработали модель, где у мышей редактируются не яйцеклетки, а соматические клетки (клетки тела), то есть изначально животное не мутантное. Мы научились использовать генетический редактор, чтобы имитировать процесс канцерогенеза в таком виде, как он, к сожалению, происходит у людей. Большинство опухолей возникают в результате мутаций наших соматических клеток, изначально не имевших отклонений. Мы научились вносить такие модификации избирательно, чтобы посмотреть, какие опухоли развиваются в результате различных мутаций. В будущем это может позволить подобрать персонализированную терапию раковых опухолей с использованием моделей мышей», — сообщил П.В. Сергиев. На следующем этапе планируется использовать генетически отредактированных мышей для испытания противораковых вакцин в кооперации с клиническими центрами.

Ученые также ведут сотрудничество с Российским национальным исследовательским медицинским университетом им. Н.И. Пирогова и отечественными фармкомпаниями в области генетической терапии. Запланирована совместная работа с Университетом «Сириус».

Процесс введения генетического редактора в оплодотворенную яйцеклетку.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

В виварии также изучаются механизмы старения. Здесь внимание опять же сфокусировано на аутофагии — процессе переработки внутриклеточных составляющих, вышедших из строя. Этот механизм также запускается при голоде — упрощенно говоря, в отсутствие внешних ресурсов клетки разрушают свои менее нужные «комплектующие», чтобы «построить» что-то критически важное. Древнему человеку, который постоянно был в движении и голодал, аутофагия позволяла экономить на еде. У современных людей, ведущих малоподвижный образ жизни и не страдающих от нехватки питания, этот процесс может быть «заторможен». Результат — недостаточно интенсивное самообновление клеток и изнашивание организма. Исследователи пробуют найти вещества, активирующие аутофагию, — в дальнейшем они как раз должны быть испытаны на мышах.

«Планируем делать мутации в генах, отвечающих за гидролиз различных вредных веществ, накапливаемых в организме. Такие нарушения вызывают так называемые болезни накопления. Предполагается также создание мутантных линий, имитирующих муковисцидоз», — добавил П.В. Сергиев.

Директор института также познакомил журналистов с процессом получения новой линии подопытных животных: «Мы проводим инъекции генетического редактора в оплодотворенные яйцеклетки <…>, подсаживаем их мыши-реципиенту, и она вынашивает генетически отредактированных мышат. Далее мы убеждаемся, что они содержат нужную нам мутацию, скрещиваем, чтобы получить необходимое количество мышей, и изучаем их». Чтобы проверить, нужную ли мутацию удалось вызвать у мышат, исследователи берут у них маленький фрагмент ткани (из уха), выделяют из него ДНК и считывают отредактированный участок генома.

Гости вивария побывали в лаборатории, где проводится процедура геномного редактирования, и увидели используемое для этого оборудование. Например, чтобы не повредить яйцеклетку во время модификации, ее удерживают с помощью микрокапилляра со своеобразной «присоской» на конце. А перед подсадкой клетки некоторое время инкубируются в специальном термостате с углекислым газом.

Лабораторное оборудование вивария для геномного редактирования.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Еще одно направление работы в виварии — криоконсервация.

«Линии, которые в данный момент не используются активно, мы консервируем в виде спермы. Это позволяет в дальнейшем с помощью in vitro-оплодотворения воскресить нужную линию и снова получить таких мышек в достаточном для эксперимента количестве», — пояснил П.В. Сергиев.

Как рассказала старший научный сотрудник НИИФХБ им. А.Н. Белозерского Ольга Александровна Аверина, ученые используют для исследований мышей разной окраски — черных, белых и коричнево-черных (агути). Выбор делается в зависимости от задач исследования.

Кроме того, в отдельном помещении вивария ставятся поведенческие опыты. Например, мышь должна запомнить и найти в лабиринте путь в «домашнюю» норку. А изучать поведенческие особенности животных помогает специальная крестообразная конструкция: пугливые мыши будут прятаться в ее закрытых «рукавах», а более смелые — выбираться на свет. Чтобы мыши не видели человека и вели себя более непринужденно, поведенческие эксперименты проводятся в закрытом шкафу.